中国高等教育60年历程

2009-05-11王胜今赵俊芳

王胜今 赵俊芳

[摘要]本文以新中国成立后我国高等教育发展的纵向历史脉络为线索,以详实的历史资料为基础,依据原始数据,较为系统地总结了60年来我国高等教育的发展概况,客观分析了其间所取得的巨大成就及存在问题,以为新时期建设高等教育强国提供有益借鉴。

[关键词]高等教育奠基时期复兴时期大发展时期

[中图分类号]G649.29[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2009)02-0034-05

[作者简介]王胜今,吉林大学党委常务副书记兼副校长、教授、博士生导师;赵俊芳,吉林大学高教所教授(吉林长春130012)

新中国成立后,在党中央的领导下,我国逐步完成了对旧中国高等教育机构的收编与改造,创建新型高等教育机构,为新中国高等教育的进一步发展奠定了基础。改革开放后,我国高等教育取得了世人瞩目的巨大成就,高等教育机构有所增加,高等教育规模逐渐扩大,高等教育质量不断提高,使我国在经历了高等教育弱国、高等教育小国后,逐渐成为高等教育大国,并开始向高等教育强国迈进。

一、奠基时期(1949-1977)

1949年12月23日,全国第一次教育工作会议在京召开。教育部部长马叙伦在开幕词中指出:“随着帝国主义和封建买办的统治在中国宣告终结,中国旧教育的政治经济基础是基本上被摧毁了。代替这种旧教育的应该是作为反映新的政治经济的新教育,……这种新的教育就是新民主主义的,即民族的、科学的、大众的教育。”提出要“有计划有步骤地实行普及教育,加强中等教育和高等教育,注重技术教育,……以应革命工作和国家建设工作的广泛需要”。要借助苏联经验,改造旧教育,建设新民主主义教育;要创办人民大学,培养建设性人才。1950年8月,教育部颁布《高等学校暂行规程》,对我国高等学校的办学宗旨、任务、类型、修业年限、课程、教学组织等诸方面作出规定,指出大学与专门学院要采取校(院)长负责制。从1952年始,教育部根据中央精神,对全国高校院系、学科进行大规模调整,新设了钢铁、地质、航空、矿业、水利等专门学院和专业。1958年9月,国务院发布《关于教育工作的指示》,提出:“争取在15年左右的时间内,基本上做到使全国青年和成年,凡是有条件和自愿的,都可以接受高等教育。”是年,全国高等学校由1957年的229所猛增至791所;在校生由1957年的441181人,增至659627人,出现高等教育大跃进倾向,与当时的国民经济发展不相契合。1961年9月,中共中央印发了《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》(简称“60条”),对高等学校的任务、高等学校的教学科研、高等学校的领导制度和行政组织等做出规定。“60条”的印发,对于稳定教学秩序、突出教学工作、规范高校管理等,起到了积极的推动作用。

其后,由于中国社会出现“十年内乱”,高等教育遭到了严重破坏。直至1977年10月,国务院批转了《教育部关于1977年高等学校招生工作的意见》,果断恢复了高考制度。自此,中国高等教育重新走向良性发展时期。纵观新中国成立后高等教育近30年的发展历程,虽然其间有些年份存在不尽如人意的情形,但从整体看,我国高等教育事业取得了奠基性成就。

第一,改造和创建了新型大学。上世纪50年代初期,国家逐渐对国民党政府遗留下来的中央大学、交通大学(沪)、同济大学、复旦大学等高等学校进行初步改造,一律废除国民党党义与训导制;全部接收由国外教会举办资助的辅仁大学、燕京大学、金沽大学、协和医学院、金陵大学、华中大学、东吴大学、震旦大学等高等教育机构,收回教育主权;分期分批接办中法大学、广州大学、光华大学、大夏大学等58所私立高等学校;创办中国人民大学、哈尔滨工业大学等新型高等教育教育机构。

第二,完成了两次大的院校调整。上世纪50年代初,中央决定学习苏联经验,有计划地在全国范围内进行院系调整。1951年11月,中央召开全国工学院院长会议,提出工学院调整方案:“将北京大学工学院、燕京大学工科方面各系并入清华大学。清华大学改为多科性的工业高等学校,校名不变;清华大学的文、理、法学院及燕京大学的文、理、法方面各系并入北京大学。北京大学成为综合性大学,撤销燕京大学校名。”接着,对南京大学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校进行调整。1952年下半年,教育部根据“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”的方针,以华北、东北、华东为重点全面进行高等学校院系调整,是年底,全国已有3/4的高校完成了院系调整。。由于院系调整,1953年我国普通高等学校数量由1952年的201所降至181所。在对高校院系进行调整的同时,在全国范围内做好高等教育区域布局工作。1952年,在内蒙古始设3所高等教育机构,打破建国以来内蒙古高等教育机构零记录;同样,1958年宁夏设立2所高等教育机构;1971年西藏设置高等教育机构。至此,高等学校覆盖全国29个省、自治区、直辖市。通过改造、创建高等教育机构,调整院系、学科与区域布局,促进了该时期高等教育事业的较快发展;通过培养优秀人才与技术创新,为该时期我国工业与社会发展奠定基础。

第三,不断探索高等教育管理模式。1953年10月,政务院公布“关于修改高等学校领导关系的决定”,提出“有步骤地对全国高等学校实现统一与集中管理”。教育部统一颁发全国高等学校的建设计划、财务计划、财务制度、人事制度、教学计划、教学大纲、生产实习规程以及其他重要法规、指示或命令。高等教育实行集中管理。1958年后,中央鉴于高等教育集中管理所引发的负面影响,遂提出分权管理,即将一些高等学校管理权下放,由地方负责。1958年4月,中央发出《关于高等学校和中等技术学校下放问题的意见》,规定:除少数综合大学、某些专业学院和某些中等技术学校外,其他高校和中等技术学校可以下放。在高等学校的教学中,不再执行统一教学计划、教学大纲和统编教材。高校教师亦由地方管理。1960年10月,中共中央批准“教育部关于全国重点高校暂行管理办法”,指出全国重点高校由中央教育部、中央主管部门和地方分工负责,实行双重领导或三层领导。全国重点高校的经常工作,由地方负责领导。

第四,全面探索高等教育发展道路。在向先进国家学习的同时,积极探索适合中国国情的社会主义教育方针、政策。1953年7月,教育部在北京召开全国高等工业学校行政会议,指出教育改革的方针是学习苏联先进经验同中国实际相结合。会议认为,全国高等教育必须切实贯彻“整顿巩固、重点发展、提高质量、稳步前进”的方针,扭转重量轻质、贪多冒进、要求过急的偏向,兼顾需求与可能,在巩固的基础上稳步前进。

第五,壮大了高等教育规模。建国初期,我国仅有高等学校205所,在校本专科学生不足12万。经过近30年的发展,至1978年,我国已有高等学校598所,在校本专科学生近90万,其中,在校本科生近50万,在校专科生近40万。

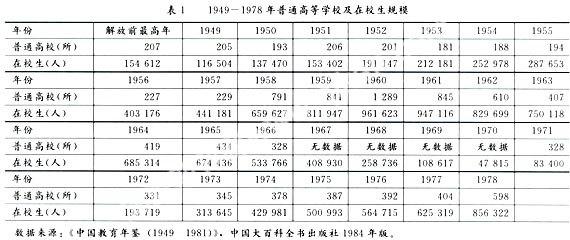

当然,该30年的高等教育,并非完全呈逐年增长之势。建国后至1957年,全国高等教育机构总数一直在200所左右徘徊,1958至1960年三个年头有较快增长,分别达到791所、841所和1289所,1961至1963年逐年下降,仅余407所,1971至1976年徘徊在400所以内,1977年达到404所,直到1978年全国普通高校升至598所。从高等教育规模看,1961至1970年,由于困难时期和国内政治运动,高等学校在校生规模逐年减少,1970年全国在校生不足5万,1971年后逐年增长。详细数据见表1。

二、振兴时期(1978-1998)

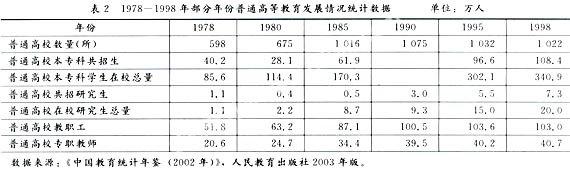

改革开放之初,基于落后、衰退的中国经济,国家、社会对高等教育寄予无限厚望。1977年,我国恢复高校和中等专业学校招生制度。1978年3月,全国科技大会在北京召开,邓小平同志在开幕式讲话中指出:“四个现代化,关键是科学技术的现代化。”“要有一大批世界一流的科学家、工程技术专家。”“科学技术人才的培养,基础在教育。”提出要大力发展教育事业。同年4月,中央在北京召开教育工作会议,邓小平在此次会议上强调:要提高教育质量,提高教学水平,尊重教师劳动,教育事业发展要与经济社会发展相适应。教育部部长刘西尧同志也在会议上指出,要充分发挥高等教育在培养人才中的作用,要集中办好一批重点学校,加强科学研究工作,加强教师队伍建设等。四个月后,教育部在河北涿县召开直属重点高校座谈会,会上讨论了加快高等教育发展、扩大高等教育规模、尽快改变落后局面等问题。会议明确提出了扩大高等教育的具体路径:(1)要通过恢复老校规模并予以翻番;(2)建一批短期大学;(3)大力发展电视、广播、函授、夜大等业余教育。10月,教育部再次在北京召开高等学校扩大招生座谈会,提出高等学校在完成当年国家下达的招生计划后,再扩大一部分新生。12月,教育部、国家计委联合发出1978年高校扩招计划,本年度共招生40余万,除西藏、青海、宁夏外,26个省市、自治区共扩大招生10余万人。12月底,教育部发出通知:经国务院批准,恢复建设169所普通高等学校。自此,拉开了振兴中国高等教育的总序幕。1982年12月10日,五届人大第五次会议批准了《中华人民共和国经济和社会发展第六个五年计划》,该《计划》指出:1985年,我国普通高校本专科招生将达到40万,比1980年的28万增长42.1%,在校生达到130万。此后,高等教育规模逐年增加,至1998年,我国普通高校达1022所,普通高校在校生达到340余万,普通高校研究生接近20万,教职工102万,专职教师40万。具体数据详见表2。

在此期间,国家一方面积极促进高等教育发展,为社会进步提供科技与人力支持;另一方面,十分重视高等教育质量、大力发展研究生教育,关注高等教育的结构与布局,力促高等教育体制改革,重视高等教育发展与社会经济发展相适应。

其一,强调质、量并行。1980年7月,教育部长蒋南翔在北京部分高等学校负责人座谈会上做了《谈谈当前形势》的报告,指出要在保证质量的前提下积极发展数量。他说:“我国高等教育最艰巨的任务,是要源源不断地培养能攀登科学高峰、在世界科学技术竞赛中,能同世界各国著名科学家并驾齐驱的人才。”1993年2月,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》及其实施意见,提出:为迎接世界新技术革命的挑战,要集中中央、地方以及其他各方力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。1994年召开全国教育工作会议,会议要求在高等教育的发展上,必须坚持规模要适度发展,走内涵式发展道路,主张规模、结构、质量、效益统一协调发展的方针,重在深化改革,调整结构,提高质量。

其二,加强研究生教育。1983年后,中央与教育部将研究生教育作为工作重点,确保高等教育为社会输送高层人才。1984年7月至12月,教育部、国务院学位委员会等部门连续发出《关于做好博士研究生学位授予工作的通知》、《关于做好1985年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》、《关于硕士生提前攻读博士学位问题的通知》、《关于改进和加强研究生工作的通知》,对研究生教育的层次、类型、学习年限等方方面面做出规定。通知认为,博士生逐步缩短为两年至两年半,硕士生以三年为宜,研究生班一年半。在今天看来,该规定存在一些值得商榷的问题,但在当时研究生教育刚刚起步的背景下实属难能可贵。

其三,深化高等教育体制改革。1992年11月,国家教委在北京召开全国高等教育工作会议。此次会议主要研究的问题是高等教育体制改革与教育教学改革。1993年2月13日,中共中央、国务院印发具有战略指导意义的《中国教育改革和发展纲要》,提出新时期中国高等教育改革和我国教育面临的形势、任务、目标、战略方针和具体改革思路,强调在经济体制改革不断深化的背景下,积极推进高等教育体制改革0。此间,我国高等教育逐渐消除了条块分割的局面,逐步完成高等教育收费双轨与并轨,在一定程度是缓解了国家经费投入不足的问题。

三、高等教育大发展时期(1999-至今)

1999年1月,国务院批转教育部制定《面向21世纪教育振兴行动计划》。该计划提出,要全面振兴教育事业,高等教育规模要实现较快增长,并提出至2010年高等教育毛入学率将达到15%的发展目标。1999年6月,第三次全国教育工作会议在北京召开。会议提出要扩大现有普通高校和成人高校的招生规模,尽可能满足人民群众接受高等教育的要求,保证教育的适度优先发展。1999年6月13日,中共中央、国务院公布《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》。《决定》指出:要“调整现有教育体系结构,扩大高中阶段和高等教育的规模,拓宽人才成长的道路,减缓升学压力。通过多种形式积极发展高等教育,到2010年,我国同龄人人口的高等教育入学率要从现在的百分之九提高到百分之十五左右”。该年,我国普通高校本专科招生155万人,比上年的108万增加47万人,较上年增长43%,成为建国以来高校招生数量最多、增幅最大、发展最快的一年。1999年普通高校在校本专科学生达409万人,增68万,增幅为20%。此后,我国普通高校招生以年均20.8%的增率增长,至2007年,我国普通高校招生561万,在校生规模达1885万,成为世界第一高等教育大国。

这一时期,我国在积极扩大高等教育规模的同时,中央政府对高等教育改革与发展作出重大调整。一是重视普通高等院校的本科生教学。2006年,教育部成立“质量工程项目规划工作组”,开展历时一年的“高等学校教学质量与教学改革工程”立项研究的准备工作。2007年,中央财政投入25亿元,启动“高等学校本科教学质量与教学改革工程”,以期提高普通高校本科生教学质量。二是启动“211”二、三期工程,确立“985”一、二期工程,创建“优势学科创新平台项目”。为贯彻落实中共中央科教兴国的发展战略,教育部决定在实施“面向21世纪教育振兴行动计划”中,重点支持北京大学、清华大学等部分高校创建世界一流大学和高水平大学。第一批人选者为北大、清华等34所高校。通过“重点工程”建设,加大对研究型大学、重点大学中“211工程”、“985二期工程”和“优势学科创新平台项目”的资金投入。三是控制研究生招生比例。提出在未来几年内,将我国研究生扩招比例控制在5%以内,并依社会的不同需求,按应用型与学术型两种规格分类培养。

建国60年来,我国高等教育在不断满足社会需求、促进区域经济发展与和谐社会建设中发挥了积极作用。尤其是改革开放以来,中国高等教育在促进社会进步的同时,随着国家政治经济发展以及综合国力的不断增强而获得迅猛发展。面向新世纪,系统回顾建国60年来高等教育的发展历程,对于推进中国高等教育的现代化进程、探讨未来高等教育发展道路、实践高等教育的历史使命,具有重要意义。

(责任编辑:袁海军)