指称对隐性语篇视角的认知构建

2009-04-26赵秀凤裴文斌

赵秀凤 裴文斌

提 要:语篇视角是在叙事者的话语现实中嵌入的主体(人物)视角。语篇视角除用人物言语和思想的显性表达式外,还有多种隐性的体现手段,指称形式是其中之一。根据心理空间理论的 “可及性原则”,在一定语境参数下可以确定空间语义项的语义值,确定某一指称形式的可及路径,从而确定参照点(视角空间)。心理空间理论为分辨叙述者全知叙事话语与内嵌的隐性人物视角提供了系统而明晰的理论依据。

关键词:指称; 语篇视角; 心理空间

中图分类号:H0-05 文献标识码:A 文章编号:1000-0100(2009)02-0044-4

The Cognitive Construction of Reference toImplicit Discourse Perspective Space

Zhao Xiu-feng Pei Wen-bin

(China University of Petroleum, Beijing, 102249, China)

Discourse perspective is the embedded viewpoint of subject in narrators reality space in narrative discourse. Besides the explicit ways of speech and thought representation, diverse linguistic measures are employed for representation of implicit discourse perspective, of which reference is a primary one. Guided by “Accessibility Principle” in mental space theory, we are facilitated to identify semantic values of the semantic elements within some mental space under certain contextual parameters. Cognitive construction of the access path of reference leads to the identification of perspective space. It concludes that based on the systematic theoretical foundation provided by mental space theory, we are eased in distinguishing omniscient narration and embedded implicit figural perspective in narrative discourse.

Key words: reference;discourse perspective;mental space

1 语篇视角

视角(perspective)通常指观察者从某一特定的观察点来观察事物的角度。视角现象非常普遍,人们在话语交际过程中不可避免地采取某种立场或角度生成或解释语言;其在叙事语篇中的作用更为突出。在文学批评、叙事学领域,视角是叙述故事的方法,是叙事技巧的重要组成部分,关于它的分类、作用等,叙事学家争论不休,提出许多术语,如“聚焦”、“眼光”、“叙述声音”等。我们认为不存在非视角化(非聚焦化)的叙事;严格说来,绝对客观的叙事是不可能的,凡是叙事就必须有叙述者,他/她同时是聚焦者,某个角度讲述故事。当然叙述者可以把聚焦者的地位让位于故事中的人物,采取人物视角描述故事情景,即“内聚焦”。根据这一观点,我们认为研究叙述者的“让位”方式、程度及与人物的相互作用比研究普遍意义上的视点位置更有意义,为此本文采纳Sanders和Redeker对叙事语篇中视角的界定:“在叙事者的话语现实中嵌入的主体(人物)视点”(Jose Sanders & Gisela Redeker 1996:291),我们把这一定义称为“语篇视角”,以区别广义叙事视角。

在叙事语篇中,表达语篇视角的语言手段多种多样,最明显的是人物言语和思想的表达方式:直接引语、间接引语、自由间接引语。它们用各自特定的句法结构标识使叙述者把信息的可靠性责任或多或少地让位于人物,即把所述信息视角化。我们把这些方式称为显性视角表达。然而除这些显性的话语/思想表达方式之外,叙事语篇中叙述者还经常暂时性地借用人物的眼光观察和描写周围的情景/事物,这种借用通常没有明确统一的句式结构,而是在语境中通过某些语言手段隐性地表达出来。尽管隐蔽,但其识别和理解至关重要,因为它们代表信息的可靠性、真实性由人物而不是叙述者负责,这对于解读语篇的意义,建立连贯的心理表征具有重要意义。

隐性视角表达的语言手段多种多样,指称形式是其中之一。本文主要运用Fauconnier的心理空间理论阐释指称形式对隐性语篇视角的认知构建。

2 心理空间理论

心理空间理论是Fauconnier和Turner提出的关于语篇生成和阐释的认知语言学理论,旨在用虚拟心理空间来解释词际、句际语义关系。该理论的核心概念是心理空间,指人们进行交谈和思考时为了达到局部理解和行动目的而构建的概念集合, 它不是语言形式或语义结构本身的一部分,而是语言结构中相关信息的“临时性容器”,是语言使用者(话语双方)在交际过程中分派和处理信息的虚拟概念框架。该理论以心理空间关系为手段揭示语言结构中的相关信息,说明语言使用者如何分派和处理语言结构中的指称关系。

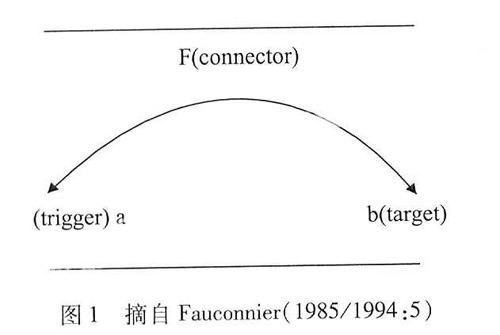

语言使用者在交际中利用多种空间构造语(space builders)构建出与现实空间相对的一系列心理空间,如时间、信念、愿望、可能性、虚拟、空间位置等。空间中的词语称为空间语义项,它们是语言使用者在指称结构中确立的语义要素,可以在现实空间中存在对象实体。空间语义项一般由名词性成分担当,通过语用映射与另一个或一些心理空间中的概念建立对应联系。关于语用映射, Nunberg (1978)指出,由于心理、文化、局部语用等方面的原因,人们会在不同性质的客体之间建立纽带和关联,借助这些纽带和关联,可以用一客体间接指代另一客体(朱永生 蒋勇2003:27)。Fauconnier (1985/1994,1997)根据Nunberg的语用功能理论提出跨空间认同原则(Identification Principle),又称可及性原则(Access Principle):假设有两个客体a和b, 通过语用功能连接, 即b=F(a), 那么我们可以通过指称、描述和指向a来找到与a对应的b.如图1所示,a为触发概念(trigger),b为目标概念(target),F为关联成分:

(1) ① Len believes that the girl with blue eyes has green eyes. (Fauconnier 1985: 21)

Len believes是空间构造语,建立一个内嵌于现实空间的信仰子空间。在现实空间内有一女孩a, 用the girl with blue eyes指称,在子空间内同一个体b通过身份等同与a建立映射等同关系,根据可及性原则,可以用现实空间内指称a 的名词词组the girl with blue eyes指称信仰空间的b.

可见,指称形式的选择与参照或可及空间直接相关,例①中,指称形式the girl with blue eyes是以现实空间为基点确立的语言形式,说明是说话者视角,而 (the girl) has green eyes是在Len的信仰空间内进行的描述,体现Len的视角。

在提出可及性原则的基础上,Fauconnier进一步提出空间组织结构对语篇组织的作用。从语篇组织来看,在语篇的构建过程中语言使用者往往要建立、跨越或组合四种类型的心理空间:基本空间、视点空间、焦点空间和事件空间。基本空间即现实空间,是意义建构时一直都可以返回的出发点空间。视点空间指建立其余空间的支撑点,由此可以确认其余空间。焦点空间是目前注意力聚焦空间。事件空间与事件发生的时间和状态相对应,经常与焦点空间叠合。其中视点空间的选择确定对话语的展开至关重要,视点空间的不同决定了指称形式上的差异。语篇正是靠这四类空间的动态组合得以向前推进。

运用心理空间理论有利于清晰地分析语篇的动态运行机制,理清语篇的组织脉络。根据上述心理空间理论,我们可以把语篇视角看作是内嵌于虚构“叙事现实”空间中的子空间。隐性视角空间不像显性视角空间那样有明显的空间构造语,如引述小句、that引导的从属小句等,对隐性视角空间的识别依赖于其他语言手段或语境。对此,我们发现根据可及性原则,利用基础空间、视点空间、焦点空间、事件空间的各种构型,能够清晰地构建语言形式的空间可及路径,确认视角空间,以此断定话语的主体性,识别“客观”叙述话语和“主观”人物话语及两种话语的互动作用。

3 指称的视角空间构建

指称(reference)是语言表达的基本功能之一。实际话语中,我们常常要用某一词语表示我们所指的人或事物,使该词语与所指对象在特定的语言环境中建立对应关系,这种对应关系就是指称关系,所使用的词语就是指称词语。指称词语具有“定指与不定指”之分。Gundel等把英语的指称词语按认知地位排序,并把其中的前4项都归为定指(Gundel 16: 275-277):

本文无意对指称形式的认知地位做系统的理论探讨,只集中分析虚构叙事语篇中指称形式与视角空间的关系,通过确立可及路径,识别视角主体。为此,我们认为指称形式的认知构建必须在语篇中以具体语篇语境为依托,通过分析人物的身份、地位、社会文化知识水平、即时情景语境等方面,在虚构世界内进行语用认知推理,才能构建出语篇的心理空间结构,确定指称形式所标识的参照空间,从而识别人物视角和叙述者视角。例如:

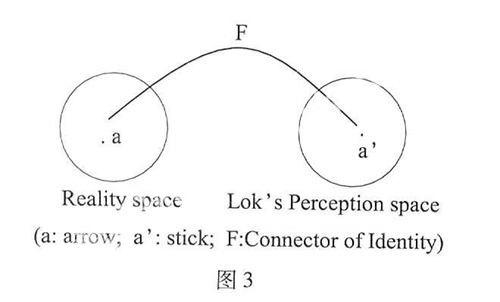

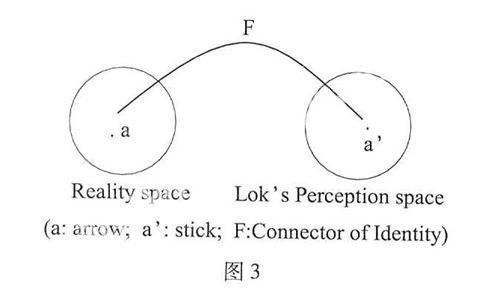

(2)①Lok steadied by the tree and gazed... ②A stick rose upright and③there was a lump of bone in the middle. ④ Lok peered at the stick and the lump of bone and the small eyes in the bone things over the face.(Fowler 1977:105, extract from William Goldings The Inheritors)

该段语篇选自Golding 的《继承者》,描述了原始文化与现代文明的冲突。在小句①中,用人名 Lok指称人物,很显然是叙述者的叙述话语,是以基础空间为参照的,因为通常情况下人们用第一人称代词“I”而很少用名字指称自己,因此小句①不是人物的视角空间,而是叙述者的基础空间。小句②中,不定指a stick,指称某个客观实体,通过上下文语境,我们知道这个实体事实上是现代文明社会使用的“弓箭”。也就是说在叙述者的现实空间内这个实体只可能用“弓箭”指称它;而原始人Lok 不具有这种社会认知能力,无法识别这个实体的整体结构和功能,在他眼里它只是一个a stick,由此我们可以断定小句②表现的是人物的,而非叙述者的视角,属于隐性语篇视角。其空间结构图如下:

小句③也是如此。小句④情况比较复杂。在 Lok peered at部分, 根据指称形式——人名,我们可以断定这是叙述者以基础空间为参照对人物进行的指称, 属于叙述者视角范畴, 而其宾语部分虽应用了定指形式,但是在描绘性名词的使用上仍然沿用 the stick, the lump of bone, 等词语去指称客观实体 “弓箭”, 说明视角上发生了转移,从叙述者视角切换成了人物的主观有限视角, 是在子空间人物视觉空间内进行描述的,这一部分体现了语篇的隐性视角,是叙述者暂时放弃自己的视角主体地位,让位于人物的结果。

上述例子说明人名和指称名词的认知等级具有标识视角空间的作用,由此可以判定语篇的视角化现象。同时以上分析还说明,隐性视角在语篇中的出现不是以句子为最小单位的,事实上在同一个小句范围内也可以发生视角的转移。

此外,在一定语境参数下,定指或不定指指称形式的选用也标志着视角空间的可及路径。如:

(3)b①忽听得窗外有女子嗽声, a②雨村起身往窗外一看, ③原来是一个丫环,在那里撷花,生得仪容不俗,眉目清明,虽无十分姿色,却亦有动人之处。a④雨村不觉看得呆了。a⑤那甄家丫环撷了花,方欲走时,猛抬头见c⑥窗内有人,敝巾旧服,虽是贫窘,然生得腰圆背厚,面阔口方,更兼剑眉星眼,直鼻权腮。(《红楼梦》第一回)

该段语篇中,含有三种视角的切换转移,我们用a, b, c 分别代表叙述者视角、人物“雨村”视角、人物“甄家丫环”视角。除感知动词“听得”、“一看”、“见”外,引导我们区分这些视角转移的就是指称形式上的变化。在该语境中,两个人物雨村和甄家丫环彼此不相识,不可能用定指形式人名指称对方,因此小句②、④、⑤属于全知型叙述者为主体的基础空间,而小句①、③不定指形式“女子”(“一个女子”的省略)、“一个丫环”指向人物“雨村”的视角空间,是内嵌于叙述者基础空间的子空间,是叙述者让位于人物担当视角主体的结果,否则应该用定指形式指称这一个体。同样,小句⑥中的不定指形式“人”也说明这是人物而非叙述者为主体的视角。其空间结构图如图4。

可见,根据指称形式结合语境参数构建出其空间可及路径能清晰地判定小句①、③是人物“雨村”、⑥是人物“丫环”的隐性语篇视角。上述小句命题的可靠性由视角主体人物承担。试比较下面指称改动之后的语段:

(3 )①忽听得甄家丫环窗外嗽声,②雨村起身往窗外一看, ③甄家丫环在那里撷花,生得仪容不俗,眉目清明,虽无十分姿色,却亦有动人之处。④雨村不觉看得呆了。⑤那甄家丫环撷了花,方欲走时,猛抬头见⑥窗内雨村,敝巾旧服,虽是贫窘,然生得腰圆背厚,面阔口方,更兼剑眉星眼,直鼻权腮。

改动之后语篇语义发生了变化,语段的语义含有歧义。一,可以理解为①、③、⑥仍是隐性语篇视角,这样隐含的前提预设是雨村与甄家丫环彼此早已认识,既是彼此认识,那么视觉中对方神情的印象性描写就欠得体,使小句间语义不够连贯。二,可以理解为所有小句都是叙述者的客观叙述,那么③、⑥小句表示的是叙述者的观点和评价;这样的理解与小句④表达的内容不一致。可见指称形式直接影响语篇的心理空间结构和语义表征。

4 结束语

叙事语篇中,叙述者暂时放弃全知地位,让位于故事中人物的有限视角时,其语言体现手段往往是隐蔽的,需要读者根据语境对语言形式进行一系列的认知操作,进行认知构建和推理,才能清晰地确定语言背后的视角定位。心理空间理论揭示了自然语言中意义的生成与理解过程,为动态话语分析提供了理论依据。依据这一理论,我们认为语篇的生成和解读过程就是不断建立、投射、跨越心理空间,构建心理表征的过程。利用“可及性原则”,我们可以在一定的语境参数下确定空间语义项的语义值,确定某一指称形式的可及路径,从而确定参照点即视角空间。可见心理空间理论为清楚地分辨叙述者全知叙事话语与内嵌的隐性人物视角提供了系统而明晰的理论依据。

参考文献

申 丹.叙述学与小说文体学研究[M]. 北京:北京大学出版社, 1998.

汪少华. 视角的选取与词汇选择过程解析[J]. 外语与外语教学,2004(1).

王 阳. 第三人称叙事的形式叙述者限定[J]. 四川外语学院学报,2000(1).

王义娜.话语指称的认知构建与心理空间可及性[J]. 外国语, 2003 (5).

赵秀凤. 叙事语篇中视角交汇的认知解析[J]. 四川外语学院学报,2006(6).

赵秀凤 董静萍. 视角的选取与指称语的选择[J]. 外语教学,2007(4).

朱永生蒋勇. 空间映射论与常规含意的推导[J]. 外语教学与研究, 2003(1).

Fauconnier, G. Mental Spaces [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985/1994.

Fauconnier, G. Mappings in Thought and Language[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Fowler, R., Linguistics and the Novel[M]. London: Methuen, 1977.

Gundel, J. et al. Cognitive Status and the Form of Referring Expressions in Discourse[J]. Language, 1993(69).

Lakoff, G. Women, Fire and Dangerous Things[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

Langacker, R.W. Foundation of Cognitive Grammar[M]. vol.1, 2. Stanford: Stanford University Press ,1987/1991.

Leech, G.N. and Short, M. H. Style in Fiction. [M] London:Longman, 1981.

Sanders, J.E and Redeker, G. Perspective and the Representation of Speech and Thought in Narrative Discourse[A]. In Fauconnier, G. and E. Sweetser (eds.), Spaces, Worlds, and Grammar[C]. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

收稿日期:2008-09-20

【责任编辑 郑 丹】