何时走出阴霾

2009-04-21刘正民刘钦仁

刘正民 刘钦仁

内容摘要 康德拉季耶夫在上世纪20年代即发表了《经济生活中的长波》论著,认为“资本主义经济发展中存在一个平均长约50年的长期波动”。迄今,对于“长周期是否存在”、“长周期日期的界定”、“长周期产生的原因”等问题,存在诸多争议。本文拟以美国200年的经济发展事实为历史参照,特别是以此次恶化并弥散的金融海啸为现实蓝本,试析美国经济发展长周期之惑。

关 键 词 经济发展长周期 金融海啸 流动性 新技术

作者 1刘正民,上海复聚卿云投资管理有限公司董事长。(上海:200041)2刘钦仁,美国保德信保险集团金融分析师。

一

2000年纳斯达克泡沫破裂后,美联储迅速降息,硬是吹出一个房地产泡沫来支撑股市泡沫崩溃后的美国经济。可惜,随着这个泡沫在2007年吹爆,引发2008年全球金融海啸,长期以来畸形膨胀的美国金融体系终于垮塌。美联储主席伯南克在2009年1月指出本次金融危机是由以下四个因素造成的:一是承销证券标准的降低;二是宽松的信贷监管;三是复杂的金融工具;四是对风险的低估。事实上,以上四个因素全都是流动性过剩引起的。

本次经济危机似乎是一轮经济发展长周期的最后阶段。依靠美国政府史无前例的财政和货币刺激政策的帮助,美国事实上正在经历一场比“大萧条”温和,但又比战后历次衰退更严重的“小萧条”。眼下,很多人认为美国政府和美联储坐视雷曼兄弟的破产,将原本可控的信用危机扩散成了糜烂全球的金融海啸,毕竟,雷曼崩溃后引发的一系列连锁反应不由让人产生“假如雷曼没有倒”的想法。可是,在低通货膨胀甚至通货紧缩的年代,一方面,实体资产价格下跌最终必然导致由实体资产衍生而来的金融资产的贬值。另一方面,由于投资收益率持续下降,各大金融机构多年来不断提高杠杆比例来投资这些金融资产,金融资产的急剧贬值在杠杆的放大下让他们的资产负债表不堪一击,而被迫无奈地抛售资产“去杠杆化”又进一步加剧金融资产的贬值。如此恶性循环,过度杠杆化的金融机构自然频临资不抵债的破产边缘。即使雷曼不倒,难保那个倒霉者不会是AIG、花旗集团或是美林证券。

康德拉季耶夫是苏联著名的经济学家和统计学家。他于1920年代发表了《经济生活中的长波》,在大量实证研究的基础上确定资本主义经济存在周期性的长期波动,创立了长波理论。康德拉季耶夫详细考察了英国、法国、美国和德国等主要资本主义国家从18世纪末到20世纪初的一系列经济数据,提出在资本主义经济中除了存在通常所说的7~11年的商业周期之外,还“存在着一个平均长约50年的长期波动”。康德拉季耶夫把1780~1920年这140年中的资本主义经济发展归结为两个半长周期波动:第一次长波上升期从18世纪80年代末或90年代初开始持续到1810~1817年,下降期从1810~1817年开始持续到1844~1851年; 第二次长波上升期从1844~1851年开始持续到1870~1875年,下降期从1870~1875年开始持续到1890~1896年; 第三次长波上升期从1890~1896年开始持续到1915~1920年,下降期大约从1914~1920年开始。他的理论预言了世界经济将在1930年代陷入严重衰退,而世界经济随后果然滑入了大萧条,并引发了第二次世界大战。长波理论由此引起人们注意。

后来,研究者们又将上升期细分为增长期(春天)和衰退期(夏天),下降期细分为增长期(秋天)和衰退期(冬天)。这个长波理论在过去经历的两个衰退期(1930年代的大萧条和1970年代的滞涨)吸引了不少学者的注意。然而,直至今日,经济学家们对“长周期是否存在”、“长周期日期的界定”以及“长周期产生的原因”等问题仍存在诸多争议。

二

笔者拟以美国200年的经济发展事实,试析美国经济发展长周期之惑。

第一,长周期是否存在?如图1所示,一方面,在过去的两百多年里,物价最明显地呈现长周期循环。春天开始温和的通货膨胀,通货膨胀在夏天飙升并触顶,通货膨胀在秋天重新趋于温和,并在冬天陷入通货紧缩。另一方面,经济体在春天和秋天的经济增长较为强劲,而在夏天和冬天总是陷入长期的萧条;经济衰退在春天和秋天比较短暂和轻微,而在夏天和冬天比较持久和严重。如美国在1930~1938年(冬天)的经济增长率平均为0.5%,衰退期平均为20个月;在1939~1969年(春天)的经济增长率平均为5%,衰退期平均为9个月;在1970~1982年(夏天)的经济增长率平均为2.5%,衰退期平均为12个月;在1983~2000年(秋天)的经济增长率平均为3.6%,衰退期平均为8个月;在2001~2008(冬天)的经济增长率平均为2.2%;如果将2009年(目前普遍预计在-1%~-2%之间)计入,平均增长率会更低,衰退从2008年1月开始,就算到今年年中结束,也持续了1年半,超出战后平均衰退期的长度。

图1 美国过去200年物价的通胀通缩呈现明显的周期性,共经历了4个完整周期

第二,长周期产生原因的一种解释。传统的经济增长模型无非包含资本和劳动力两个内生变量。资本较多,则资本的相对价格(投资回报率)较低;劳动力较多,则劳动力的相对价格(工资)较低。

1.长周期的初期(春天),前一个冬天的战争/经济萧条使得劳动力相对富余,也使得资本存量下降。于是劳动力相对价格较低,资本相对价格较高,投资变得非常有利可图,投资活动开始加速活跃,先前下降期(秋、冬)开发的新技术得到进一步大规模应用。同时劳动力价格逐渐趋升,消费需求也与日俱增,在旺盛的投资和消费双重拉动下,经济活动在春天日渐繁荣。

2.资本在春天的大规模积累,使得资本存量急剧上升,资本价格下降,投资活动收缩,新技术得不到进一步开发。同样,劳动力相对价格的飙升,引发物价—工资恶性循环的高通胀,消费需求不再旺盛。投资和消费双双停滞不前,经济陷入长期衰退,长周期进入夏天。此时,由于世界各国经济大多不振,国内矛盾重重,往往会因为争夺关键性生产资料而引发战争,也会因为劳资纠纷引发社会动荡。

3.战争和经济萧条导致的资本存量减少和大量的失业劳动力,使得资本相对价格上升,劳动力的相对价格下降,投资活动复苏,经济开始重新增长,长周期进入秋天。先前偏高的劳动力价格使得人们产生开发新技术来提高劳动生产率的想法。资本存量此时仍然偏高,足够的流动性使得新技术得以获得资金开发。新技术的应用抑制了劳动力价格的上升,使得消费需求无法像春天那样旺盛,而资本的相对价格偏低也抑制了投资活动。秋天的经济增长因而呈现为温和的投资和消费增长。

4.资本在秋天得到积累,资本价格一降再降,投资实体经济越来越无利可图,流动性逐渐泛滥并流向金融资产,金融资产投资开始畸形膨胀。金融资产愈演愈烈的投机进一步挤压对实体经济的投资,新技术的应用亦抑制了劳动力价格上升,工资增长的减少则导致消费需求不振。投资和消费增长于是同时衰败,经济进入比夏天更严重的萧条,长周期进入冬天,也就是最后一个阶段。此时,各国政府有足够的动机发动战争以转移国内矛盾:战争既能消耗国内的过剩产能,又能消耗国内的过剩劳动力。而冬天的战争也不同于夏天的以争夺资源为目的的战争,往往会因为交战方缺乏有限的战争目标而变得异常惨烈。

5.战争/经济萧条使得资本存量锐减,大量劳动力富余。经济开始进入一个新的长周期,冬天过去,春天重新来临。

第三,流动性伴随着长周期而泛滥和紧缩。根据货币数量理论,MV=PQ,也就是说,一个经济体内的货币数量乘以货币流通速度恒等于经济体内的商品/服务的数量乘以价格。货币数量(M)一般是随着经济体的增长而增长,在金本位制崩溃以前受黄金/白银产量限制,随后则由中央银行控制基础货币发行量。货币流通速度(V)则是经济体内货币交换的频率。商品/服务的数量乘以价格是这个经济体的名义GDP,而前者就是实际GDP。

前面提到,在春天,经济高速增长,资本迅速累积,消费日趋活跃,货币数量和货币流通速度随着名义GDP(也就是价格[P]乘以实际GDP[Q])而温和增长。随后,资本的相对价格逐渐下降,劳动力的相对价格逐渐上升,投资活动开始降温,实际GDP增长开始停滞,经济增长进入夏天。不过,高涨的工资拉动消费会带动货币流通速度V,于是价格开始攀升,通货膨胀开始高企。由于劳动力此时相对稀缺,劳方在劳资谈判中占优势,加工资和物价形成恶性循环,经济陷入滞涨。

经历了一番经济衰退,经济增长进入秋天,可是资本依旧偏多,实体经济的投资收益率太低,于是逐利的资本涌向金融投资市场,货币流通速度V不再由消费而是由金融投资带动,提升的也不再是消费品价格而是金融资产品价格。作为衡量货币流通速度的货币乘数开始上升,信贷总量占经济体的比例以及金融产业对总产出的贡献也开始膨胀。投资对于大多数人而言,不再意味着购买机器设备和扩建厂房,而仅仅意味着账面上数字的增加。

金融业究其本质而言,不过是把钱从有闲钱的人手上转到缺钱的人手上的中介。金融创新说穿了,也不过是已有的金融投资品的供给赶不上更多的闲钱产生的投资需求而不得不开发出来的新的投资供给。于是,各式各样的金融投资产品(私募股权投资、对冲基金、金融衍生品、资产证券化产品等等)不断涌现并只争朝夕地发展。

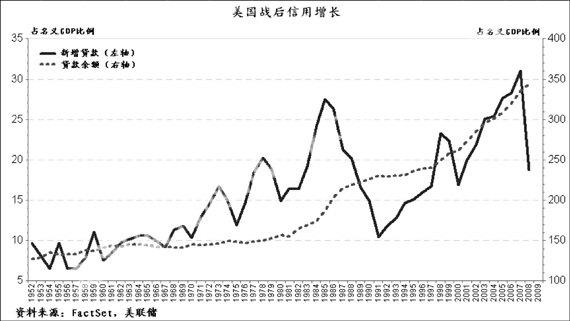

图2 美国的新增贷款和贷款余额从1970年代开始偏离长期趋势

如图2所示,美国的新增贷款在1950~1960年代始终维持在名义GDP总额的10%左右(接近美国的名义GDP增长率),贷款余额也始终在名义GDP的150%以下;然而从1970年(夏天)开始,新增贷款和贷款余额开始激升,在2007年新增贷款占GDP已接近30%,而贷款余额占GDP接近350%。过去30年,美国经济的增长速度越来越慢,以目前的增长速度,似乎并不需要占GDP30%的新增贷款。最终,脱离了实体经济的金融投资被证实是空中楼阁,随着经济增长进入长周期的冬天,实体经济陷入严重衰退,金融投资的泡沫以比繁荣时更快的速度破裂。货币乘数的背后是信用,当信用赖以为基础的资产价值随着泡沫崩裂和迅速减值,信用自然可以在一夜之间灰飞烟灭。货币流通速度也随即停滞,流动性从过剩转眼成了不足。

第四,新技术的开发和应用随着长周期而大爆发。如前所述,夏天开始泛滥的流动性使得新技术和创新能够得到足够的投资(风险资本私募股权投资)。新技术的开发和应用背后都有金融家的身影,例如铁路大开发的背后有杰伊·库克,爱迪生和特斯拉的背后有德雷克赛尔和J·P·摩根,而IT热潮的背后也少不了赚得盆满钵满的风险投资家们。大量的投入使得新技术在秋天开始爆炸性地出现,并在随后的冬天得到改良和应用,这些新技术进一步降低了对劳动力的需求,导致消费需求不振,前一个经济长周期走入尾声。随后,这些新技术在新周期的春天再次得到大规模的应用,成为带动新一轮经济大发展的发动机。

1.18世纪后半期产生的新技术如蒸汽机(瓦特的改良蒸汽机[1780年代])在18世纪末至19世纪初(春天)得到了大规模的应用。运用了蒸汽机的纺织作坊淘汰了水力纺织作坊,而运用了蒸汽机和精炼技术的炼铁产业大大提高了铁产量,使得机床(1800年开始商业化生产)的大规模运用成为可能,进而使人们得以大规模生产制造类机械。这一阶段后来被称为工业革命,蒸汽机、纺织和炼铁是这个时代的高科技行业。

2.1820~1850年代(秋天和冬天)产生的又一批新技术在19世纪中期到1870年代(春天)得到大规模应用,比如贝塞麦碱性转炉炼钢法(1856年)和西门子平炉炼钢法(1850年代),使得之前的火车技术开发(1820~1830年代)得到了大规模的应用。美国的铁路长度从1840年代的2700英里飙升至1870年代的49000英里,30年中年均增长10%。这一阶段被称为第二次工业革命,钢铁和铁路是这个时代的高科技产业。

3.1880年代到1890年代(秋天和冬天)又产生了一批新技术,并在19世纪末到20世纪初(春天)应用。1880年代爱迪生及特斯拉等人开发的电力得到了大规模的运用,世界进入了用电的新时代。1870年代后期奥托开发的循环内燃机使得1880年代本兹得以开发汽车,福特在20世纪初进一步改进为流水线生产后开始大规模生产汽车。电力和汽车无疑是这个时代的高科技产业。

4.流水线大规模生产技术使20世纪初开始的汽车技术和1920~1930年代流行起来的航空技术在第二次世界大战和战后恢复期(春天)得到了大规模的应用。

5.1970~1980年代(秋天),电子和信息技术再一次集中爆发,并在随后的1990年代和21世纪初开始大规模得到应用。

三

那么,这次扰动世界的金融风暴究竟描画着怎样的经济发展波形?又该如何对待?

第一,金融海啸是怎么酿成的。上一轮长周期在1930年代进入冬天,即大萧条,并引发第二次世界大战。战后,世界经济进入本轮长周期,从二战结束后到1960年代中后期,流水线大规模生产技术得到了广泛应用,进而带动了汽车、航空及其他相关产业的迅速发展,春天的高增长和温和通胀标志着战后进入恢复期的黄金岁月。这一阶段,实际投资收益率持续上升,实际工资也高速增长,投资和消费联手带动经济前进。

进入1970年代,通货膨胀开始失去控制,实际投资收益率为负,投资无利可图。缺少了投资,实际工资增幅持续下降,消费也开始不振。全球资本主义经济陷入滞涨。高通胀、低增长和一系列局部战争(越战、中东战争、阿富汗战争)是这个年代的特征。

随着美联储为首的各国央行以经济严重衰退(1980~1982年)为代价强压下通胀,全球经济进入了秋天,又是一轮高增长期。实际投资收益率飙升,投资活动重新旺盛。“咆哮的80年代”像极了大萧条前“咆哮的20年代”,股市连创新高,房地产价格持续攀升,私募股权投资杠杆收购占满头条。然而,由于提高生产率的新技术的开发和应用,实际工资增长依然萎靡。缺少了消费,仅靠投资拉动的经济似乎不可避免地再度滑向萧条。随后90年代早期“没有就业的经济复苏”似乎预示着全球经济进入冬天。

可是,这个时期由于苏联东欧共产主义阵营的解体和中国、印度的改革开放向全球资本主义经济体释放出大量的劳动力,带来劳动力相对价格的下降以及资本相对价格的上升,使得原本趋降的实际投资收益率继续维持在高位。投资活动如同注入强心剂一般再接再厉,并将秋天(70年代末至80年代)发展出的电子和信息技术提前进一步开发和大规模应用。同时,日本泡沫经济的破灭和欧洲经济的不振以及随后的亚洲金融危机,使得大量国际资本涌入美国,不断推高美国的金融资产价格。而大规模的资本账户盈余之下,美国的贸易赤字急剧恶化,大规模的资本涌入抬高了劳动力的相对价格,实际工资增长突然从长期下降开始飙升。在收入效应和财富效应的双重带动下,美国消费者开始走向无度消费,储蓄率从之前长期平均8%左右暴跌到零。

新技术大大提高了生产率,却进一步压制了劳动者的薪酬,实际工资增长在暴增之后无法持续,再次陷入停滞,消费需求因而赶不上投资,使得这一轮经济发展(所谓的新经济)仅仅成为投资拉动投资的死循环而非投资拉动消费的一个新的经济增长长周期。投资收益率开始持续下降,《格拉斯—斯蒂格尔法案》的废除正是因美国商业银行困于滑落的投资收益率和面临来自欧洲的全能型银行竞争而不得已为之之举。

无论如何,冬天还是在2000年纳斯达克泡沫崩溃后如期而至。2003年出于对通货紧缩的担忧,在前主席格林斯潘领导下的美联储决定将目标利率维持在1%的历史性低位较长一段时间,硬是吹出一个房地产的大泡沫来支撑美国的消费,并留住了外国资本,也因此带来美国贸易赤字的持续恶化。靠着继续大手大脚花钱的消费者和房地产泡沫,美国经济并没有在2001年后陷入通货紧缩和长期衰退。一般而言,金融资产由实体资产衍生而来,只要实体资产继续升值,金融资产也跟着升值,进而带动实体资产更加升值,这是皆大欢喜的良性循环。然而,一旦实体资产价格偏离真实价值太多,买家开始驻足观望,销售停滞不前,价格升值无以为继只能掉头向下。而实体资产价格的下跌必然导致其衍生的金融资产价格泡沫的崩盘,因为支撑这些金融资产市场的流动性,很大程度上就是由对实体和金融资产进行资产证券化而产生的。实体和金融资产证券化过程的停滞和倒退,立竿见影地让大量的流动性从系统中消失,同时又进一步加剧实体资产价格的暴跌,于是进入“跌跌不休”的恶性循环。

如此这般,随着美国房地产销售在2005年触顶和房地产价格在2006年触顶,由房地产衍生的住房抵押贷款证券化产品市场开始崩溃,点燃了流动性紧缩的导火索,并引发全世界金融资产的大崩盘。

第二,长周期内的投资策略。21世纪初,乐观的股市投资者们出了一本叫《乐观主义者的胜利》的书,回顾了过去101年的投资回报,并得意地指出,在20世纪里,美国股市的年平均回报率达5%,战后五十余年更是高达8%。今天,悲观的分析师们又在哀叹“失去的十年”,因为过去十年股市的投资回报率是负的。可是,如果我们将视野放得更宽,我们会发现,股票和国债的长期投资回报率实际都存在明显的长周期。

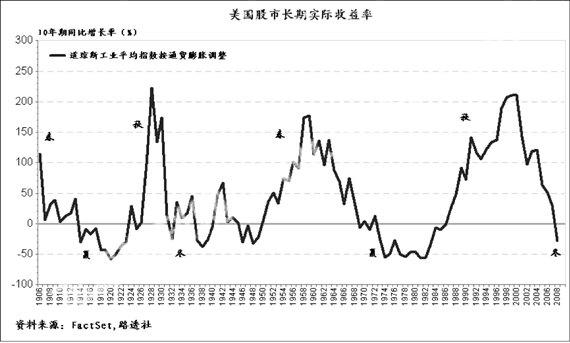

图3 美国股市的长期实际收益率

如图3所示,美国股市的长期实际收益率在春天和秋天达到最高,而在夏天和冬天跌入谷底。同样,如图4所示,国债的长期实际收益率在夏天达到谷底,并在秋天达到顶点并开始在冬天和春天下降。

图4 美国国债的长期实际收益率

1.由于春天投资和消费的双重拉动,实际通胀率持续高于预期通胀率,而成本(尤其是工资)主要是根据通胀预期调整。于是,最终产品价格通胀速度快过成本价格通胀速度导致企业盈利大幅增长,股市在盈利增长的带动下自然表现亮眼。这一阶段,由于实际通胀持续高于通胀预期,债券的实际收益率不断下降。

2.通胀的持续飙升把通胀预期显著提高,工资和其他生产成本在夏天开始迅速根据通胀调整,成本和物价进入恶性循环。通胀预期的高企和成本攀升使公司盈利下降,股市逐渐陷入长期熊市,而债券在高通胀时期自然也是一塌糊涂。

3.长期滞涨后,经济体进入秋天,企业开发出新技术来降低成本,盈利重新大幅增长。秋天和冬天的显著不同之处在于,秋天的盈利增长主要由新技术和降低成本拉动。由于新技术提高了生产率并抑制了工资增长,经济增长主要靠投资拉动,实际通胀开始持续低于通胀预期,债券的实际收益率达到最高。

4.仅靠投资拉动的跛脚增长终于走到了尽头,经济在冬天里陷入严重衰退,物价陷入通货紧缩,实际通胀继续低于通胀预期,企业盈利为崩溃的需求所累,陷入裁员、降低成本和需求更加萎靡的恶性循环,大幅调低的盈利预期让股市一泻千里,而急于避险的资金和通缩预期继续支撑可观的债券实际收益率。

所以,在春天和秋天购买股票,冬天购买国债似乎是理想的投资策略。那么夏天呢?购买石油、大宗商品和贵金属保值通常成为高通胀时期最合适的投资选择。

第三,冬天来了,春天还会远吗?今天,美国已正式进入衰退一年多,欧洲日本也随之一起衰退,新兴市场国家个个愁眉苦脸,世界经济离步出泥潭似乎还很远,而且经济学家们普遍预测世界经济即使复苏,增长速度也将低得让人失望。据估计,2007年至今,金融海啸共使全世界人民损失了几十万亿美元的账面财富,大规模的裁员也使得失业率迅速攀升。美联储自从雷曼破产后开始执行数量型的货币宽松政策(Quantitative Easing),短短几个月内将基础货币从9千亿美元扩张到2万多亿美元。中央银行的货币政策或者针对货币的数量、或者针对货币的价格,也就是利率。由于广义货币通过金融机构这个中介把基础货币放大,央行不易控制,所以普遍的做法是设定目标利率。不过,如果金融机构这个中介瘫痪,那么降息的作用就大大下降了。

当年日本的银行为坏账所累导致信贷萎靡,让日本经济陷入长期衰退,日本央行无奈只能放弃盯住利率的政策,改为实施盯住货币数量的数量型的货币宽松政策,大规模地印钞票增加银行在央行的储备,逼银行放贷。因为如果利息不为零,银行存在将储备留在央行吃利息的动机,所以数量型的货币宽松政策往往伴随着零利率。但是,以注入流动性来应对流动性不足的举措实在是治标不治本的消极疗法。流动性不足的根源在于资产价格贬值引发的信用危机,实体资产及其衍生而来的金融资产价格一日不止跌,在抵押物无法准确估值的情况下,金融机构即使手上钞票堆积如山也不敢大胆放贷。事实上,日本经济在短暂复苏后于2008年又重新陷入衰退,第四季度的GDP降幅更是高达两位数,而日本央行数量型的货币宽松政策最显著的效果不是把流动性注入日本经济,而是鼓励了日元套利活动的兴起(因为日本经济持续萎靡、投资收益率低下、连带日元疲软),为21世纪第一个十年的金融大泡沫注入了大量的流动性。

那么,奥巴马政府的8千亿美元财政刺激计划能够救美国吗?笔者认为或有可能。有研究表明,罗斯福新政并没有直接将美国经济从大萧条的泥潭中拉出,但是新政和随之产生的大量财政赤字使人们的预期从通缩转向了通胀(因为政府只能印钞票来给赤字买单,而且有动机通过通货膨胀来降低实际债务),降低了实际利率(名义利率与通胀预期之差),从而带动了投资活动以及整体经济的恢复。所以,奥巴马政府的财政刺激计划尽管恶评如潮,令很多评论家也大失所望,也许最后真的能救美国之市。通货膨胀不好,但至少会比通货紧缩要好。美国的财政和货币刺激政策的本质就是再通胀,其隐含的逻辑就是通胀能够让实体资产价格止跌,带动金融资产价格,尤其是房地产价格触底反弹,从而改善金融机构的资产负债表,让信贷市场恢复正常,进而带动实体经济的复苏。然而,世界上从来没有十全十美的事,这个办法的致命伤在于,通胀让货币贬值,而美国的霸权恰恰是建立在美元的国际货币地位之上的,这才是之前困扰保尔森、现在又令盖特纳烦心的难题。这样,我们也就不难理解为什么中国处理几大国有银行坏账可以简单注资以对,而美国财政部的坏账清理计划却还羞羞答答地搞公私合营了。

一个新的经济长周期需要的是大量资本存量的毁灭和大量富余劳动力。私人部门其实已经在看不见的手的指引下大规模裁员以及大量抛售金融资产。世界各国史无前例的财政和货币刺激政策正在为未来的高通胀铺平道路,而大量富余劳动力和资本的毁灭也正在铸成新一轮经济长周期的基础,毕竟,冬天来了,春天还会远吗?

编辑 李 梅