错落有致 浑然大气

2009-01-20欧阳铭江

近年来,我国的钢琴家不断在国际比赛中夺魁,一个钢琴的中国时代已经到来,钢琴的“中国乐派”亦已近在眼前。“近在眼前”?这是怎样的一个含义?就如同贝多芬之于德奥乐派,柴可夫斯基之于俄罗斯乐派,钢琴的“中国乐派”最终是要由中国作曲家的作品来决定的。基于此,作为第一首被国际大赛选为指定曲目的中国钢琴独奏曲——黄安伦的《舞诗第三号》就更显出其特殊意义。

听黄安伦的作品,总是能够感觉到磅礴的气势、深沉的内涵和浓郁的民族情结。中国文化艺术诗赋般的情怀、隽永的内涵、浓郁的民族气息与西方古典音乐中的精准、磅礴、大气在他的音乐中得到了完美的结合,总是能够让人流连于他所描绘的那个唯美、至上而又崇高的世界。他的作品几乎涵盖了所有严肃音乐领域,《舞诗第三号》则是他为数不多的钢琴独奏作品中相当突出的作品之一。这首乐曲编号作品40,作于1987年其耶鲁大学毕业之后,1989年由钢琴家许斐平在多伦多首演,并曾被以色列鲁宾斯坦国际钢琴比赛列为必奏曲目,也是第三届中国国际钢琴比赛的指定曲目。1995年加拿大华人钢琴家Franklin Sham在音乐比赛上演出此曲时,评委曾评价:“此中国作曲家的名字应当与肖邦放在一起!”

中国钢琴音乐创作的两大瓶颈

自1915年赵元任所作的第一首中国钢琴曲《和平进行曲》,到1934年贺绿汀的第一首获奖的钢琴曲《牧童短笛》, 再到第一部登上世界交响乐坛的钢琴协奏曲《黄河》,中国的钢琴音乐创作走过了近百年的辉煌历程。如何百尺竿头更进一步?纵观最近这二三十年的状况,中国钢琴音乐的创作与发展显然遇到了一些困难,以致至今仍然难有超越先辈的佳作出现,这困难似乎与整个现代音乐发展的两个大瓶颈相若,即和声与气韵。

我们的作曲家曾全力在民族化的道路上探索,然而,规避西洋和声的一些重要概念,从而在民族调式上建立起的“中国和声”却仍然色彩有余,力量不足。在气韵方面,如果音乐仅被局限在以地域特点为准的民间音乐语汇中,或文人士大夫式的意境情操中,那么,《热情奏鸣曲》“震撼灵魂的敲门声”这一级别的曲作对我们就依然遥不可及。

其实在和声方面,随着上世纪西方新音乐语言的如潮涌至,西方先贤的珍贵遗产早已被他们的后代弃如敝屣;在气韵上,《欢乐颂》那声震寰宇的轰鸣也早已在今天西方的曲作中消失。

岂止是“极度的个人化”这么简单?如果只剩下了“音”,“乐”呢?西方“先锋派”的领军人物斯托克豪森(Karlheinz Stockhausen)曾写道:“怎样一种工作才能使我们找到这类完备的知识,使我们好像孩子一样寻求到安全、安逸的保护,得以紧跟上帝的脚踪?”①一句话道尽了西方现代音乐在其发展颓势中的无奈,他说:“预言般的音响啊,你在哪儿?”

尽管不少仁人志士也追随这西方“先锋派”的作曲理念,一路披荆斩棘,但至今仍没有什么真正能“在心灵上击出火花”一级作品的斩获。黄安伦的创作则有力地展现出另一种追求——他曾明确地阐明过他的理念:中国的音乐创作应该与西方上升时期的精华接轨,而不是作他们的陪葬。薛华(Francis A Schaeffer:美国著名哲学家)在其论证西方近代文明衰落的名著《前车可鉴》中,曾拿巴赫的音乐与“偶然派”大师凯奇(John Cage)相比,指出前者乃是“繁而不乱”、“和声虽然变化多端,但总获得解决”,这与后者“不断变化而永无边际的理念”恰成强烈的对比。

怎样在中华文化的基点上妥善地吸取西洋和声的精华——错落有致,繁而不乱;怎样将西方先贤的精神融入我们民族音乐的气韵——浑然大气,穿越时空?这一直都是困惑着中国作曲家的一个重大课题。而黄安伦的钢琴独奏曲《舞诗第三号》在这方面恰恰是一个极为成功的范例。

西洋和声的概念

黄安伦认为中国音乐的元素如果融合西洋和声“协和音与不协和音之关系”的概念,并以其“调性中心”的概念架构出乐曲的大势,就必可放射出绚斓的异彩。从下面的图式中,我们可以清楚地看出,他这首《舞诗第三号》正是建构在一个极为规整的无展开部奏鸣曲式中(见图例1):

图例1

且不提极具特性的各个主题间的强烈对比、互动,仅说音乐的运动:从呈示部主部的降b小调转入副部的下属降e小调,经第109—113小节处F音上强烈的属功能而归回到整个再现部主调性的降B调,正是奏鸣曲式中传统的I-IV-V-I调性导向,令这首乐曲释放出巨大的能量。

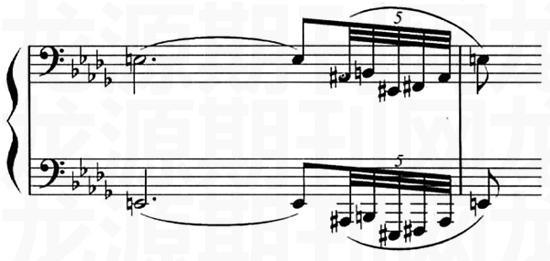

但《舞诗第三号》并没有因着如此传统的西方和声构架而被写成十九世纪的古典音乐,其原因之一就是作曲家不拘一格,同时放手引入大量西洋和声在古典、浪漫、印象以至现代各乐派的发展成果之故。简而言之,乐曲中主调性的建立就是为了被层层地“击碎”,这多方面远关系的离调与转调,恰恰使主调性的重建更趋稳固。谱例1中极具戏剧性的手法,虽紧接在刚刚建妥的呈示部主调降b小调的后面,却为乐曲的展开预备了充满动感的活力。

谱例1

这种“搅混水”的手法其实仍是源自西洋传统作曲法的精华。它在“先锋派”的无调性音乐中几乎无效,这反而证明西洋传统和声学在今天中国钢琴音乐的写作中,仍有着巨大的发展空间。

民族的音乐元素

如何以西洋的和声写作中国音乐?如何既“保持”且“坚固”于先辈大师们留下的一切优秀传统之上,又要在中华民族的五千年传统上寻找出路?黄安伦大量运用一种把民族音乐元素融合到西洋和声里,并在声部横向的进行中佐以频繁的多调性转换的旋律写法,于是便有了他独创的“在传统调式上的多调性横向进行”手法的产生。

如下例59小节至60小节(见谱例2),这段主题的横向进行既有别于中国传统调式调性又在西洋纵向的和声多调性概念上有规律可循。作曲家另辟蹊径,使原本略显单薄的中国传统调式和声效果变得丰富多彩。

谱例2

又如下例中所示,第二小节第二拍前4个音以及第三拍后4个音都是由我们民族五声音乐元素组成,然后在不同的调性上以横向结合,形成完全是中国气派的新和声音响。

谱例3

如此错落有致、纯熟而独特的旋律写法被作曲家大量运用到《舞诗第三号》当中,使音乐获得了新鲜的音响,造就了该作品独特的音乐语言和丰富的和声效果。

跨越时空的气韵

起初,我完全是凭着直觉被黄安伦音乐中脱俗的浑然大气所触动,然随着一步步深入探索到更多的理论层面,才逐渐领悟到曲中真谛。其作品宏大的气势、复杂的织体、悠长的复调线条以及艰深的技巧等等都只是表相,甚至他“作为一个纯粹的中国作曲家”这点,也还不是问题的核心。那么作为80后的一代人,在作品出世若干年后,是什么令我在初听之时便被深深吸引住?是气韵!

这气韵究竟是怎么回事?《人民音乐》1998年第一期所刊登黄安伦的一篇题为《不明了“写什么”,我能作曲吗?》的演讲稿中,谈到巴赫的音乐所揭示的“完整的爱——永恒的主题”一事;手边就是中央音乐学院出版社2008年底刚刚发行的曲集《黄安伦钢琴作品新编》,黄安伦在《跋》中,又一次提到他三岁时第一次听到巴赫音乐的情景。这里特抄录一段,让作曲家自己来解释其作品“跨越时空的气韵”问题吧:

“这里要说的不是这些巴赫的音乐如何击中了这个中国小男孩的心弦,以至于伴随了这傻小子的一生,并成为这孩子永远的音乐品味基准。这里要说的是,这个三岁的男孩应该没有任何背景和偏见,对巴赫,对德意志更可说是一无所知。所以,打动他的显然不是‘民族性。那究竟是什么掳去了这孩子的心呢?这里显然有个东西是超越了个人,超越了民族,超越了地域,超越了时空的;也正是这个东西,使大家无怨无悔地走上了音乐之路。我想,越是接近老巴赫的音乐所表达的这个东西,(我们)与世界接轨的中国乐派就越接近,因为这东西肯定是属乎全人类的。”

说起“属乎全人类”这类话题,并不需要七情上面的豪言壮语,在黄安伦的音乐中,我们更多体验到的是一颗平实、谦卑、博爱的心。谨抄录这篇《跋》中最后的一句话,也正好结束这篇拙文:

“如果能永远留住那颗纯洁的童心就好了——我知道很难,只好准备穷一生之力去尽心吧!”

①摘译自斯托克豪森为马肯尼所写介绍其作品一书《The Works of Karlheinz Stockhausen》的前言,原文如下:

Which works.....allow us, like a child seeking protection, to cling to God's foot, snug and content in the certain knowledge of comlete security?

Where the sounds the voice of Prophecy?

作者:Robin Maconie(Published by Marion Boyars,London, Boston,1976)

ISBN:193154773

书名:e Works of Karlheinz Stockhausen

出版社: Oxford [England] ;Clarendon Press ;New York ;Oxford University Press, USA

出版年:1990—11—08

页数: 318

(注:本文谱例均以上海音乐出版社2006年版的《黄安伦钢琴作品选集》为准。这个版本缺漏了小节号第35号,但完全无损于音乐,本文亦谨此将错就错。)

欧阳铭江 现任职于长沙诺贝尔摇篮教育集团

(责任编辑 于庆新)