现代与传统的出色平衡

2009-01-20宋奕莹

2008年6月23日国际奥运日,黄安伦的交响乐《凤凰》由谭利华指挥的北京交响乐团在京隆重首演。人们对此作的震撼,不光集中在“宏大的交响结构”,“深刻的思想内涵”以及“中西合璧的完美”上,而是在广泛运用现代技法的同时,作品仍旧不乏浓厚的民族气韵!伴随着世界经济一体化的加强,中、西方音乐出现了史无前例的接壤,吸收外来文化,继承世界优秀音乐文化传统并与中国民族音乐的精华融会贯通,已然勾勒出20世纪中国音乐演进的轨迹。如何把现代的手法和传统融合好?如何更深地认识西方音乐文化艺术的精髓?本文仅从钢琴音乐创作的角度,作出一个初步的研究。黄安伦的音乐创作,恰恰在对西方音乐的理解和对中国传统音乐的继承上,也为我们提供了借鉴和榜样。

黄安伦的创作以注重鲜明的旋律性,并以宏大的气势、细致入微的技法以及浓厚的民族气息作为其独特的个人特征。他的作品在展现中华民族传统音乐、弘扬当代民族精神的基础上,也融入了其本人对人世间“真善美”的信奉和追求。基于这三点,黄安伦的创作理念和创作技法也就更显得自然和流畅。

一、 传统和声理论基础上的有调性创作

很有意思的是,综观黄安伦的艺术轨迹,整个上一世纪令人眼花缭乱的,以“颠覆”二字为特征的所谓“西方现代音乐”似乎都与这位同为“现代”的作曲家擦身而过,几乎没留下什么痕迹。这里实际上反映出一种很强的理念。自从勋伯格以其“十二音”彻底掀翻传统的和声体系以来,无调性音乐以其极度的不确定性和不可知性,逐渐成为二十世纪现代音乐的代名词。传统的古典技法被流离不定的节拍、支离破碎的音调、不断变化而永不解决的表达方式而逐一取代。

黄安伦曾经做过这样的比喻:“都说建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑,那么这流动的建筑向哪流?是滚滚的一江春水向东流,还是淹没万顷良田的洪水泛滥?一个浅显的真理就是,只有让浩瀚汹涌的江水奔腾在一个坚固的河道中,才能造福于人类。调性中心就是这个坚固的河道,而这正是一切‘人为的无调性音乐所要摧毁的”。①他经常强调:巴赫一生相信客观永恒的真理,相信“人生与历史的问题终将获得答案”,正由于这一信念,他的音乐才繁而不乱、变化多端却终究服从于主音。而无调性与有调性的区别,究其根本就是指“音乐有无方向性,是否回归到主音”这一问题。

黄安伦提到的这个“调性中心”就是我们平时经常讲的音乐的“张力”,正是各调式中的所有音趋向调性中心音,也就是主音的这个强烈的“方向性”、“向心力”,才构成音乐发展的力量,而这种“内涵”的张力是任何音量、色彩等方式都取代不了的,没有“方向性”的音乐就如同没有轮廓的绘画。

对于无调性,黄安伦其实并不排斥,相反,早期他也曾创作过几首无调性作品。但自赴美留学后,面对冲垮一切传统的先锋派狂潮,黄安伦选择了一条“不与之同流”的“窄路” ,还是回到伟大先贤们的肩膀上——坚持传统和声理论基础上的有调性创作。调式调性的概念对一部作品的民族特性和作者的个人特性所起的“决定性”作用——黄安伦对此深信不疑。

二、 中西合璧的音乐架构

黄安伦对中国传统音乐的继承,并不是将其直白地展现,而是糅合了更为丰富的内容后再呈现出来。他认为单线条的民族音乐旋律缺少厚重的支撑和大的“烘托”,于是他有意识地借助西方音乐的某些因素来弥补中国音乐的不足,通过创造与更新,使中西方音乐艺术在更高一层次上得到结合。

黄安伦的和声有时复杂得无从分析,而有时却清晰得如一汪清水,但在任何情况下都能释放出一股强大的力量;严谨的复调、色彩鲜明的管弦乐法,种种因素在与细致的民族音乐相融合的过程中,均流畅自然。毫无生搬硬套之感。他的音乐里,有如泣如诉的中国民谣,也有西方式的狂热与奔放,在浓郁乡情背后又可以感受到曾在西方音乐大师那里感受过的震撼力量。黄安伦曾被誉为是“真正领悟了交响乐精神”②的中国作曲家,其作品使中国音乐在交响性上达到了一个崭新的高度。

1999年创作的《c小调第二钢琴协奏曲》是黄安伦在创作技法上表现得十分成熟的作品。下面是《c小调第二钢琴协奏曲》第一乐章的主题:[例1]

我们看到这内敛的音乐中渗透着阵阵忧伤,但忧伤背后却有一股强大的力量在不断往外涌,低音的下行产生出巨大的和声动力。作曲家利用细微的手法,表现了宏大的气势,运用不同寻常的节奏力度展现了音乐的张力和内涵。

三、 音乐创作中的民族因素

(一)受民歌旋律的影响

黄安伦的音乐创作离不开他在塞北下放期间收集的民间音乐。那些充满黄土地气息的“塞北口音”曲调,几乎成了黄安伦作品的标签,也给他的音乐注入了浓浓的中国情。黄安伦在去塞北之前,曾经接触过不少传统的民族音乐,但那种带有“士大夫”情调的却不是他所真正喜欢的,相比之下,他更喜欢一些直来直去的东西,而在塞北民歌里,他一下子就感受到这种东西活生生地跳动着。黄安伦从此清楚了真正属于中国的音乐里应该“有什么”,以及“没有什么”。然而,在黄安伦创作的作品中很少能找到一句原封不动的民歌旋律,民间曲调已经完全融进了他的个性创作里。下面的例子就是对这些民歌旋律在黄安伦作品中的巧妙运用:[例2]

(二)对民族乐器音色的“模仿”

黄安伦在音乐创作中并没有对民族乐器的音色做刻意的模仿,但由于其独特的创作手法,有许多旋律段落却很容易让人联想到一些民族乐器,这也许就是作曲家的一种自然流露吧。如《中国畅想曲第二号》之《舞曲》部分,旋律由右手以空五度音程奏出,有着民族乐器笙的双音和鸣的效果。[例3]

四、 民族调式与传统和声的结合

试分析黄安伦的旋律与和声特色:

旋律是音乐的重要表现手段,因此,民族化的旋律,是体现作品民族风格最基本的方式。体现旋律的民族化风格,除了运用一些各民族的特性语汇之外,更重要的因素就是构成这些旋律的调式。黄安伦钢琴作品的主旋律都是采用民族调式创作的,包括五声调式,加入变声的六声、七声调式等。作曲家将多个不同的调式进行了复杂的混合,这种对调式的复杂运用成为黄安伦独特创作特色的一个突出表现。

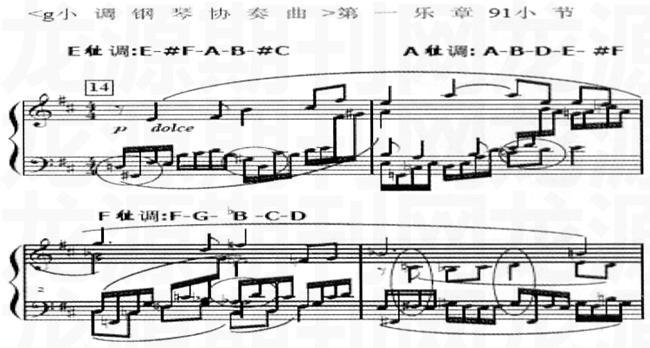

然而中国民族调式里的和音缺乏音程之间协和与不协和的互动关系, 为一些小型的作品服务还可胜任,真正大型作品的结构框架就必须要借助于西方功能和声,这样音乐才可获得动力和张力。黄安伦在民族调式基础上成功地运用西方和声,这也可看成是他“中西合璧”创作特色的另一个突出表现。下例为《g小调钢琴协奏曲》第一乐章91—99小节(钢琴部分):[例4]

这段旋律开始标注的是E徵调,但频繁的调式转换不住地打断了它的连续性,尽管如此,优美的旋律和左手流畅的伴奏仍旧使整段旋律不间断、平稳地向前流动。请特别留意圈出的三重音, 正是这些刻意安排的不协和音程给这充满民族特性乐句提供了源源的动力。

事情绝不是“土旋律加洋和弦”这样简单. 黄安伦不仅在外声部把民族的特性表露无遗,在其和声充满动力的内声部,也处处融入浓郁的民族音乐曲语汇。请看下面的谱例:[例5]

在创作中,黄安伦固守的“调性中心”的概念反而为音乐进行产生了巨大的动力。他的作品中除了大量半音阶式的不协和和弦、色彩性和弦以外,经常使用不少毫无功能关系的和弦,甚至无调性的音列。它们虽然模糊了调性,却为后面和声的解决预备了宏大的空间。下例取自其《g小调钢琴协奏曲》第一乐章的华彩乐段[例6]

这种有别于传统和声的“无调性创作”,其目的就是为了与有调性的段落形成强烈的对比,从而增强音乐的戏剧性效果,使听者更加渴望“有调性”段落的到来。

五、 传统调式上的多调性横向进行

受西方现代音乐调式思维的影响,中国现代音乐也体现出了复杂的多调性形态,如纵横的调式综合、横向的调性转换以及纵向的调性重叠等。黄安伦将多调性这一概念与中国传统五声调式思维联系在一起,并使之互为依托,让缺乏和声功能的传统调性发生了翻天覆地的变化,这就是黄安伦总结出来的一种新的现代旋律写作法,黄安伦称它为“传统调式上的多调性横向进行”③。

所谓多调性横向进行,就是指调中心音的迁移即调中心的位移。但是,必须保证基于传统的民族调式之上,并且用更多的调性来组织横向进行。这样的结果就是一个既富有民族色彩特性,同时又很现代的旋律进行,同时再加上其它纵向的、横向的和声理论的发展,又可获得更多新鲜的音响。这种横向多线条的立体思维成为黄安伦曲作技高一筹的表现。见下例:《g小调钢琴协奏曲》第三乐章中的一个主题(36—41):[例7]

这样的频繁的调性改变,会得到一种意想不到的,甚至有些“离奇”的旋律,但由于每个小动机都是基于传统调式的,因此中国民族音乐的特色也得到保留。当然,这种手法的运用绝不仅限于十六分音符的快速音型,它在悠长的歌唱性旋律上也使旋律产生一种特殊的色彩性和戏剧性的效果,如《g小调钢琴协奏曲》第三乐章186—192小节:[例8]

行文至此,欣闻《黄安伦钢琴作品新编》首发式音乐会在京举行的消息[2008年11月8日]。美国钢琴大师班诺维茨在这本新出版乐谱的前言里指出:“这种民族性和普遍的西方音乐之间的出色平衡,在黄安伦其他为钢琴和管弦乐写的作品中……是十分明显的……值得在国际音乐会曲目中占有一个重要的位置。”

对于作曲家来说,使用自己的民族文化素材来建立自己独特的音乐语言已经成为最自然的选择。黄安伦在自己独特创作理念基础上建立起来的音响世界,证实他已经找到了这份现代与传统的出色平衡。

①黄安伦《无调性与曲作的个性及其他》,《人民音乐》1995年第6期。

②赖德梧《真正领悟了交响乐精神的作曲家》,《人民音乐》2002年第4期。

③黄安伦《在传统调式上的多调性横向进行》,《人民音乐》 1985年第3期。

宋奕莹 齐齐哈尔大学艺术学院讲师

(责任编辑 于庆新)