吐鲁番出土彩绘泥俑的艺术风格

2009-01-20王志炜

王志炜

摘 要:通过对吐鲁番出土的骑马女俑进行研究,可以清楚地看到唐代吐鲁番泥俑的造型风格与中原泥俑造型及间的异同之处,主要包括泥俑的塑形、色彩、材质和风格等方面内容。

关键词:吐鲁番;造型艺术;泥俑;地域;彩绘;敦煌学;艺术风格

中图分类号:J306文献标识码:A

古代高昌地区位于今天的吐鲁番一带,曾是唐代西域东部著名的中原文化传播中心。正因如此,中原汉地文化在这一地区的影响是显著的,其中彩绘泥俑就是汉文化在这里传播的形式之一。吐鲁番出土的彩绘俑以泥塑为主,这种彩绘俑既是唐代俑像艺术风格西传的佐证,也蕴含并体现了古代高昌地区各民族的智慧及创造力;同时从一个侧面反映了该地区彩塑艺术的成就。资料显示,国内目前仅在吐鲁番发现且保存有完好的彩绘泥塑俑。这些泥俑制作的技艺高超,有一定的图像研究价值,尤其以骑马女俑的独特风格和鲜明的特征引人注目。本文拟对这一形式的泥俑风格进行初步分析,以揭示其独特的地域性特点。

一

俑像造型在中原汉地有着较长的传统。经过秦、汉、南北朝和隋代的不断积累和发展,到唐代时已经进入鼎盛时期。吐鲁番出土的唐代彩绘俑较多,其中泥俑形式的彩绘俑具有来自中原俑造型的风格。我们知道,在中原汉地除了少量瓷、泥、木、铜、石等,在这些唐俑身上弘扬着太平盛世下歌舞升平、自信自足、生机勃勃的时代气息,显示出极为纯熟的艺术技巧和丰富多彩的艺术特色。不同地区的唐俑可以总结出我国古代俑像艺术的鲜明特征:如运用塑、绘、线相结合的艺术手法,概括性和夸张性的艺术语言方式,实现写实性和现实性的艺术表达。吐鲁番出土的泥俑吸收了唐俑的特点,在整体造型上采纳圆雕和色彩涂绘手法,局部则以浮雕来加强立体感,细节处又施以简洁流畅的线刻和精致的雕琢。这样既有形体的体量感,又有绘画笔情墨趣的色彩美和赋有韵律节奏的线条美,绘画的平面性和雕塑的立体性完美结合,创造出具有较强视觉冲击力的中国雕塑艺术效果。

众所周知,中原唐俑一般多用双模加工制作而成。在模制基础上加以捏塑,然后运用色彩的对比、统一等设色方法,随类敷彩;再取“吴带当风”的长线或“曹衣出水”的弧线实现衣袂拂动、天衣飞扬的飘逸和衣褶稠叠、贴体丰满的韵味,配以精巧盘曲的细线刻划五官头饰,将线、色与体交织。线条通过疏密、粗细、刚柔表现出音乐一般的节奏和韵律,色彩通过点缀、夸张产生强烈的装饰情趣,俑像也因此获得更为丰富的视觉效果。

从形式来看,吐鲁番出土的俑像吸取了宗教性质的雕塑制作手法,突出了作品的整体感,有明显一定的程式化倾向。如注重俑像的正面造型,显示出一种集大成的灿烂风采等。①吐鲁番泥俑制作者运用高度概括和夸张的表达方式,以生活为依据,按照物象反映在主观感受中的意象,进行较大幅度的取舍提炼,大胆地将人物面部、发式、服饰、形体进行了高度概括,突出神态,再从感觉和理解出发,运用简练、明快的笔法,强化人物的神韵,造成一气呵成、通畅爽利的艺术感受,言简意赅,耐人寻味。这些概括力极强的俑,是祥和社会中理想形象与现实生活相结合的代表。同时唐俑也是写实主义的佳作,它用最直接的方法展现了广泛的社会世俗。在艺术上尽力追求贴近客体实际状态,表现出的形象都是有血有肉,实实在在的个体,远比其他雕塑作品更通俗,与不同朝代的俑像相比更贴近现实生活,手法更追求相似性,成为历史上写实性最强的艺术之一。但是中原俑像的表现手法,与吐鲁番地区出土的泥俑造型风格仍有一定的不同之处。如对人像处理更加注重对装饰性效果的表达,将写意与写实手法结合在俑像之中。一方面带有情感化的表达,意在神似而不求形似;另一方面,在颜色的使用上,依据当时人们的着装样式及对色彩的审美趣味,贴切地表达了现实生活中的服饰特点。为了突出人物的特点,这些俑像在面部的妆容、服饰样式、色彩和图案搭配等方面,也因身份而异,给予了细致准确的描绘并达到了生动的艺术效果。唐俑既发挥了中国古代雕塑所表现出的写实精神的传统品性又融入了时代的气息与浪漫,将样式之美充分地予以展现。

二

从上世纪20年代起在吐鲁番的高昌故城郊阿斯塔那古墓群中,先后发掘出相当数量的彩绘墓葬俑,品种各异,色彩斑斓。主要有彩绘泥塑、木雕、泥木合制以及木与绢合制作品,别具风格,令人瞩目,是西域美术的一朵奇葩,极其珍贵,从这些彩绘俑上可看出俑像艺术全盛时绚烂恢宏的景象。其中彩绘泥塑俑是先在泥胎表面施一层白土粉,然后用矿物颜料将五官、衣饰等描绘出来,为了达到逼真的效果有时还借助各种实物,如绢料、鬃毛等。由于吐鲁番特殊的气候条件,炎热而干燥,泥俑不易受潮,很快变得异常坚硬,同时也保持了鲜艳如初的色彩。除彩绘泥俑之外,在阿斯塔那古墓群出土的绢衣俑,采用了泥头木身的形式,这种形式的泥塑在其他地区极为少见。其头部为泥塑,胸部用木柱代替,臂膀用纸捻成,外罩绢衣,为一种歌舞、戏弄俑,是“雕木为戏”的傀儡,从形制上研究,很像是从中原直接运送而来。②由此可见西域与中原文化间广泛的交流及中原对吐鲁番丧葬习俗的影响。

唐代骑马的女子都是身份高贵的人或是宫女嫔妃等,骑马女俑也大都出土于王公贵族或官位品级较高者的墓中,如陕西礼泉县郑仁泰墓和张士贵墓等。在1972年出土于吐鲁番阿斯塔那西州豪族张氏茔地的戴帷帽骑马女俑(参见图1),即是对上述史实的真实反映。此彩绘泥塑骑马女俑,高46厘米,头戴上似笠,下似风帽的方锥形黑色帷帽。永徽以后,都以帷帽,拖裙到颈,周围垂网,较为浅露。帷帽起自吐谷浑的长裙缯帽、吐火罗的长裙帽,开元初的骑马宫人都戴胡帽,靓妆露面,不再障蔽,帷帽绝不再用。③据此可大致推断出女俑的年代。女子头挽高髻,面相温婉,凤目直视,挺直的鼻梁,红艳的樱桃小口,嘴角微微内陷,似笑非笑,神情庄重,身躯细小,姿态优雅,着浅色碎花襦衫,配绿色花长裙,左手被长袖掩盖,抚握马缰,脚穿尖头黑鞋,踏于马镫之内,装束上下透出和谐、秀美,呈现出典雅丰腴的娇贵神态。她所骑花斑棕色大马,马首直立,头小颈长,膘肥体壮,骨肉停匀,四肢劲长,是当时西域所产名驹的真实写照。马饰均为彩绘描成,帷帽、马尾等则是在泥俑制成后另附加上去。④该俑的塑造采取分段泥塑再组合为一的方法,人可离鞍,帷帽可摘下,是一件颇有特色的艺术珍品。另外同一墓中还出土一骑马侍女俑(参见图2),上罩红色低胸袒领半袖,内穿白色窄袖衫,长袖紧裹,下着白色和灰色两种颜色的布条互相间隔而成的裥裙,裙束较高,服饰装扮简洁,更加显得体态轻盈身材纤秀。与前述女俑比较缺少了雍容华贵,年龄较轻,身份地位低微,看似主仆关系。两者造型手段相同,艺术风格一致,人与马之间的和谐关系被表现得淋漓尽致,俊美的外形和端庄闲适的神韵使女俑像具有了巨大的艺术价值和感人魅力。

吐鲁番出土骑马女俑与唐俑一脉相承,可以看见两京(长安和洛阳)地区陶俑的影子,但无论从造型特征上,还是表现手法上还是明显地体现出西域胡人的艺术特色。其造型简朴、单纯,不以细部的真实为追求目标,也没有工整的细节刻画,讲究浑然一体,主题突出。制作者依据对平时物象观察后的记忆,经过主观和直观的过滤,形成一个典型特征下的影像,然后用寥寥数笔将头脑中的意象铸于泥土间,刻画形象以恰到好处、足以表现客体特征为度,意足而止,而不去分析是否符合自然真实的规律。在吐鲁番出土的骑马女俑身上有意识地突出了女子脸部神情的安逸和手臂配合骑马的悠闲动作,除去了繁缛的衣纹和服装款式的变化,女俑的体态虽不符合结构比例,但更显得淳朴自然,她并不是具体某一人物的真实写照,而是存留在人们心中的贵妇出游这个特定瞬间下的永恒印象。这种不拘泥于传统塑形手法的束缚和外在形式的限制,酣畅随意、信手涂抹、无拘无束的状态,正是西域游牧民族自由本质的表现。他们的创作形式,宛如水墨淡彩写意人

物,几根阴刻的线条,恰似写意画中的简笔,格调清新,简练中寓深刻,概括中见精微。人物造型虽然算不上优美动人,但却更接近真性情的真谛,表达出的形象既是整体和深厚的,也是含蓄和美妙的,而且正因为它们所蕴涵的大写意性而使人产生无限的遐思。大写意性使西域俑像突破了人与世界的物质隔膜,上升到新的精神领域。无需考虑物象的比例、解剖、质感和空间层次等真实性因素,和复杂精美的塑形手法,观者也不必因它身上华丽的形式及逼真如实的效果而慨叹,欣赏的正是返朴归真、大巧若拙的原始美。而中原女俑则更加强调精细而真实的表现手法,人物动态、神情以及服装道具的细节处理,以准确、生动、精微的刻画见长,手法细腻,于局部表现来突出个体。人体结构严谨,服饰华美,装饰性非常强,各形态的空间层叠关系合理恰当,一丝不苟,如一幅栩栩如生的工笔重彩人物,造型优美、富贵祥和。如陕西出土彩绘红裳女骑俑,其服装的塑造堪称女俑中的经典,女子穿着轻薄的红色长裙,双肩上随意地环绕着同质地帔帛,在胸前自然下垂,层叠出松软的结构。腰带较低,拢于腹部以下,裙腰处被腰带束缚出很多的褶皱,形成一松一紧的体积关系,显出女子凸起的腰腹,裙摆伴随着腿部动作折叠出深深的长线,很有吴带当风的韵味。服装描绘的相当生动逼真,颇具说服力地反映了衣衫、长裙垂吊摆动的感觉和女人体的丰腴柔软的特点。制作者注重的是以世俗的眼光传达对人体的理解,有很强的现实性,从这些女俑身上体现出唐人对女性人体美的某种追求,肥润的脸蛋,柔软的粉颈,丰敞的酥胸,厚腆的圆腹……张弛的服饰下映射出艺术家对人体结构的重视,上臂、臂肘比例准确,腰以下有滚圆的臀部,实在的坐在了马鞍上,与西域俑像确有大的不同。

唐代统一西域后,辖天山以北诸部落,为草原丝绸之路的通畅和振兴发展奠定基础,之间的绢马贸易空前鼎盛,在以汉文化为主的吐鲁番,中原艺术与北疆游牧民族艺术的交流也格外密切,出土的骑马女俑自然就融入了许多粗犷、雄浑、沉稳、厚重等游牧艺术的成分,吸收了在北疆草原常见的石人像的造型元素。那是一种墓地石人,凿刻的多是游牧部落的首领、贵族和英雄的模样,刻绘时注重头部,较少有形体动态,整体雕像上最鲜明的是几近圆形的脸和鼻、眉等,甚至连眼睛、嘴都少有表现,比例稍显小的手,一只放在腹部,另一只在胸前执物。他们是人们祭祀和崇拜的偶像,所以在石人身上突出表现的是静穆、庄重、雍容大度等精神气质。⑤吐鲁番彩绘泥俑的造型气质正是结合这种游牧石刻的恢弘广博,从而肃穆恒静、大气雄浑,具有一种内聚性的沉稳感。轮廓光洁流畅,强调作品的整体感与力度感,有气势又不乏精深,表现的是一种终极永恒、宁静致远。而中原俑像则更讲究静中有动,追求“活”的表现,要求即便是静止的形象,也不能呆傻,索然无味,必须活灵活现,如见其面、如对其人、如闻其声。马的面部也表情激烈,或低头抬腿,或引颈嘶鸣,或昂首奋蹄。如陕西唐金乡县主墓彩绘骑马女俑,同样是面对雍容端庄的贵妇,却有意识增加了女子衣袖的运动,用密集的线条突出衣袖的质感和甩动的姿势,尤其是略向后扬的左袖成为点睛之笔。除此之外,在形体上也有明显的动感,隆起的肚腹和胸及臀部出现大的体积起伏,在舒缓的坐姿中,似暗流涌动,动中有静,寓动于静。在这点上和吐鲁番女俑光滑平整的胸腰腹臀关系有较大的区别,恰如将安格尔绘画中理想美的人体与鲁本斯结实的浴女相比较。

吐鲁番泥俑因为明显的西域文化的痕迹,使它与两汉中后期陶塑有很多的相似之处。西汉初期,匈奴时常南下侵扰,汉武帝命令引进西域宛马,加强军事力量,同时丝绸之路开通,交流活动频繁,为雕塑艺术提供了新题材注入了新元素。这时,西域石人艺术有了充分地展现,如在西汉显赫人物的墓前也像游牧部落首领墓般庄严陈列着石人、石兽等,最为典型的是抗击匈奴、屡建奇功的霍去病墓前石刻,就是采用循石造型手法,与西域石刻如出一辙,夸张动态和外轮廓的节奏,率意而成,毫无矫饰,简单的几个面,介于似与不似之间,大而化之,恰到好处。至东汉,陶俑艺术出现新的风貌,继承和发展了西汉寓巧于拙的雄健豪放的风格,以简洁夸张、拙朴粗犷为特色,塑造人物开始注重总的精神,强调整体,取大势,去繁缛,用高度概括的手法和平淡朴素的语言道出富有情味的形式。对人物形象适当加以夸张和变形,从整体上把握人物的神韵,追求神似的艺术效果,并赋于情感的变化,与吐鲁番彩绘泥塑造型观念不谋而合。

三

唐俑从釉彩和技法上,可以分为素俑、彩绘俑和三彩俑,彩绘俑存在时间长,贯穿了唐代始末,三彩俑只在盛唐时期旺极一时,天宝之后随即消失,而且主要发现在两京地区的官僚贵族和少数富商墓中,其他地区少见。⑥吐鲁番俑像多为泥塑不施釉,其色彩的运用,表现出色彩恬淡、对比协调的特点。它一方面受宗教和西域绘画颜色影响,偏爱朱红和青绿的搭配,不必依照当时女子穿着的实际色彩要求,在用色上较多地体现出洞窟壁画的元素;另一方面长于运用中性色彩,很少使用重彩色,所以尽管颜色种类很多,如粉绿、赭石、土黄、白、灰黑等,依然和谐素净;第三方面色彩搭配独具匠心,注重俑像各构成单位的统一协调,如戴帷帽女俑所骑之马,别有用意地以黄、绿、白等色描绘出障泥、络头、杏叶等各种马饰,完全就是女子装束色彩的延伸,极恰当地与女子的服饰协调一致,上下呼应。而中原的彩绘俑和三彩俑,给人突出的印象是色彩鲜艳,浓重厚实,体现唐代妇女着装的色彩观,娇媚大胆、对比强烈,且衣服边缘、领口和帔帛、飘带等装饰华丽、丰富多彩,尤其是色彩斑斓的三彩俑,凝铸了富丽堂皇的盛唐之韵。

汉唐时期的西域是人类各民族交流及文化上相互携进的畅通无阻的走廊,古印度、希腊—罗马、波斯、汉唐四大文化从东西两个方向在此交汇,吐鲁番彩绘泥俑在材质、塑造手法及制作工艺等方面就明显受到阿富汗犍陀罗佛教造像艺术的影响。灰泥塑像是犍陀罗雕刻艺术中制作最广的一种材料,随着这种灰泥雕塑传入西域天山南部,很快就成为当地最为流行的一种雕塑技术和造型美术,再继续向东传到了吐鲁番。在佛教逐渐走向成熟的阶段,吐鲁番居民笃信佛教,佛教泥塑的发展就必然影响到世俗的泥塑艺术,促使用于丧葬的俑像在材质、造型、手法上向其靠拢。另外犍陀罗雕塑常以石或木片和稻草为心,雕刻出或用细绳绑扎出大形后,再加泥工细作,所用泥土,如不掺石灰,则混入棉、麻、毛类动植物纤维和谷草碎木,增加黏结度,泥像其余各部则以手工或泥模制成泥坯,以木钉缀连。如米兰古寺院出土的一群佛像,自肩以下都以石为心,石心顶部作上宽下窄的柱形凹状,以安插木钉,将灰泥制成的头像加固在木钉之上。⑦根据实物资料显示,西州时期的吐鲁番泥俑骨架的扎制、雕塑程序和工艺基本上与这种佛教泥塑相同,只是在小型俑像身上是用木柱、草等轻巧之物来替代石心,甚至还发现有用蒲草束成躯干和四肢,用线缠绕若干道后,外罩麻衣而成的草俑。⑧具体制作时首先选择适合的木棍和草秸,捆扎出对象的大致造型,然后用当地充裕的牲畜毛与泥混合,做细致完整的造型并进行揉光使其细腻滑润,最后再在毛泥造型的基础上,完善局部变化和表情神态的刻划。类似材质的俑像在汉代阳陵陶俑从葬坑中也有出土,为一种陶木结合的无臂裸体俑,头为陶制,身体为木制,两肩呈竖直而平行的圆面,中心有一横向穿过胸腔的圆孔,用于装木质可以自由活动的胳膊,陶俑原本穿有衣物,如今都已腐朽,仅见织物残痕。通过比对发现,此陶头木身俑的制作观念和吐鲁番泥塑相差甚远,它是将汉代江南盛行的木俑与北方的陶俑结合在一起的结果,所以木质部分塑造合乎比例,人体的肚脐、阳物和窍孔都塑造齐备。⑨完全不同于吐鲁番泥塑的木质骨架的含义,这也证明了吐鲁番泥塑的材质和制作工艺与犍陀罗艺术有更多的渊源关系。

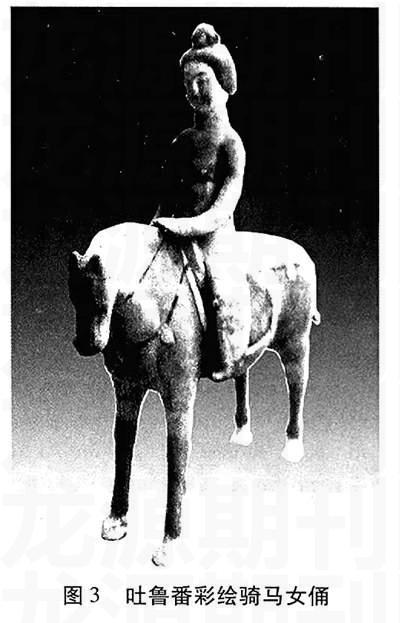

吐鲁番出土骑马女俑在塑造中大多的是服从绘画的法则,极尽“绘”事,少对“体”予以表现,所以与其说是“塑”,莫如说是“画”。比中原俑像更符合流传着的“三分塑七分画”俗语,对俑像的表达不以做一个纯粹的雕塑为满足,大量借助绘画中的线条和色彩来划分形体结构和体积过渡,以线代塑、借色托塑,不作深入的空间处理。如吐鲁番出土的再一个骑马女俑(图3),经过仔细分辨她的穿着后,可以确切的说,制作者对她身上的襦衫没有真正意义上的塑造,只是运用绘画方法进行点醒和区别,在丰满的身躯的相应位置上平涂了服装的颜色,从而象征的表达服饰的概念,如果失去了颜色的配合,服饰则无从谈起。整体形象似“曹衣出水”的紧裹,只是没有那么稠密的线条,从而形成了典型的宽肩细腰式人体,这是因为在塑造手法上受到犍陀罗佛教造像的影响,绝不能将它与盛唐时对女子人体美的世俗性和现实性的追求等同起来,从另一个方面也印证出在七、八世纪随着唐式风格的绘画和雕塑艺术向西推进,西域的犍式雕刻已逐渐吸收了中原造型的风格,将犍陀罗式装饰手法和中原式衣冠及华美的装饰图样等逐渐融合为一个整体的事实。在图1中贵妇的衣纹以粗细不等的阴刻线条表现,除服从动作的牵引而变化的大线条之外,衣服本身基本上没有起伏变化,并且线条的深浅与粗细的变化与形体结构相对应,肩、胸等这些突起的部位的线条浅且细一些,而袖摆、双腿之间的线条则深且粗一些,反映出里面的形体结构,恰如其份地表现了人物形体的虚实关系。对于马的描绘也属于同一原则,细节处只塑出了双耳,至于眼睛、鼻孔、口、马鬃、配饰等部分则是用深色的线条勾勒出来,完全没有现实中的凹凸结构,从这可以看出绘画的元素在吐鲁番泥俑中的重要作用。同时与人物相

比,非常重视马的造型,尤其准确,且西域品种的特征突出,这和游牧民族对马格外熟悉并与其生活紧密相连有关,马是其生活中最重要的伙伴,捕捉马的形象的能力和艺术地把它们再现出来的技巧也相对高超。而中原擅于运用多种雕塑手法,模制、刻花、阴刻、堆塑、捏塑、浮雕等各种雕塑语言在俑像身上得到淋漓尽致的发挥,对马的筋骨、肌肉、眼睛、鬃毛、鞍饰等细部,均经过精细雕塑,结构准确,凸凹有致,体积转折逼真。如唐金乡县主墓彩绘骑马女俑,出土时色彩和花纹脱落了大半,但无须借助彩绘的点醒,人与马已然惟妙惟肖,清晰明了。彩绘部分如同锦上添花,彰显大唐盛世之富丽豪华,美轮美奂。

四、结语

综上所述,唐代高昌地区的泥俑造型风格明显受到了中原风格的影响。同时,也反映出世居于此的少数民族,对这种风格进行了本地化的改造。因此,通过彩绘泥俑所体现出的造型风格,可以明显地发现中原汉文化与本地文化相交融的特点。由于高昌是丝绸之路西域段的东部重镇,长期受到东西方不同文化的影响。此地出土的唐俑大部分通过戍守这里的中原军人及商旅传至这里,又在本地区民族的审美改造下,呈现出新的造型风格和面貌。所以,从高昌地区彩塑泥俑的造型风格中,可以认识到唐时期造型艺术在这一地区的影响是显著的。这进一步证明了高昌造型艺术与中原艺术间存在着的紧密联系。(责任编辑:郭妍琳)

① 杨泓《汉唐美术考古和佛教艺术》,科学出版社,2000年版。

② 曹者祉、孙秉根《中国古代俑》,上海文化出版社,1996年版。

③ 沈福伟《中西文化交流史》,上海人民出版社,2006年版。

④ 赵华《吐鲁番古墓葬出土艺术品》,新疆美术摄影出版社,1992年版。

⑤ 张志尧《草原丝绸之路与中亚文明》,新疆美术摄影出版社,1994年版。

⑥ 李正中、朱裕平《中国唐三彩》,山东美术出版社,1997年版。

⑦ 沈福伟《中西文化交流史》,上海人民出版社,2006年版。

⑧ 《文物》,1960年第6期。

⑨ 韩建武、胡小丽《陕西古代墓俑》,三秦出版社,2006年版。

Artistic Styles of Color-painting Earthen Figurines Excavated in Turban:

With Horse-riding Female Figurines as an Example

WANG Zhi-wei

(School of Literature and Art, Shihezi University, Shihezi, Xinjiang 832003)

Abstract:By studying the horse-riding female figurines excavated in Turban , we can clearly find the similarities and differences between the modeling styles of Turban earthen figurines and Center-plain earthen figurines of the Tang Dynasty, which mainly contains such aspects as the shape, color, material and style of the earthen figurines.

Key Words:Turban, modeling art; earthen figurine, locality; artistic style