中国纸币漫谈之六:是真是假(上)

2008-07-11姚朔民

姚朔民

1986年,中国钱币代表团第一次参加在英国召开的国际钱币学大会。会议期间,我们应邀参观了英国德拉柔印钞公司。当时德拉柔已是一家有着150年历史的印钞公司,与中国有着非常悠久的关系。翻查民国时期我国使用的一些钞票,票面底部都写着一行小字:德纳罗公司印制,这个德纳罗公司就是德拉柔公司。走进德拉柔公司大楼的大厅,墙壁上有一个壁龛,壁龛不大,位置却十分显眼,几盏射灯打在壁龛上。壁龛里镶的是一张“大明通行宝钞”,中国明朝的纸币。主人很高兴地说他们收藏有世界上最早的纸币,并且请中国的专家鉴定这是不是真的。我们当然不必说破这不是最早的,只是肯定了它的真实性。

拍案惊奇

纸币的伪造几乎是纸币与生俱来的问题。当年北宋的四川刚刚出现私人交子的时候据说就发生过伪造案件,官司一直打到衙门,这也是后来政府接管纸币的原因之一。到了南宋,战争频繁,财政对纸币依赖太多,伪造事件也多了起来。元代全用纸币,伪造更是猖獗。我们且看几件记录于历史档案的事件:

朱熹告伪钞案。案件发生在南宋时的台州(今浙江台州)。台州牢狱关押着一个名叫蒋辉的服刑人员,他是因为在广德(今江苏广德)参与伪造纸币400多张被发配来台州的。台州知州唐仲友发现他以前是个刻书匠,就是雕刻印书用的印版的匠人,技艺不错。古代很多文人出书都是自己出钱请人雕印。蒋辉既是犯人,如果让他雕刻印版,岂不是可省许多费用,于是唐仲友就把他调到府里来给自己刻书。这时婺州(今浙江金华)在侦破当地另一起案件中发现有蒋辉在婺州造的假币达900张,于是就派公差来台州抓人。按理说台州应该协助婺州办案,可是台州不但不交人,还安排他从府衙后门逃跑。婺州的办案人员可说是有勇有谋,早就守候在后门,一举抓获。蒋辉本来就是犯人,一问就招,并招出了在台州衙门里的新案情。台州府里要他刻书不假,但更重要的是让他刻纸币印版。由知州唐仲友的侄子出面,伙同金婆婆、贺选一干人等,为蒋辉提供材料,利用他的技术,一共印出假币2600多张。此时南宋儒家的代表人物、理学大家朱熹在浙江做着一个不大的官,负责监察本地粮食、茶、盐等的物价和买卖。他正好巡视到台州,了解到这个案子,立刻上奏朝廷,举报知州唐仲友。谁知唐仲友与当朝宰相是姻亲,以至朱熹一连上了6本,朝廷才罢了唐的官。

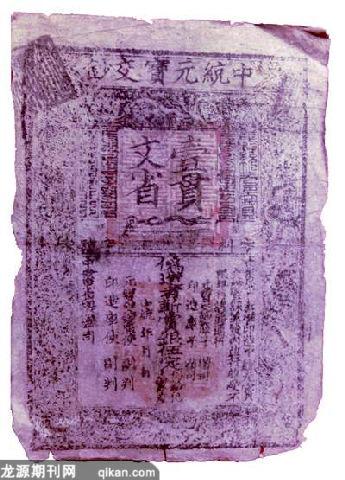

以真作伪案。所谓“以真作伪”的伪造纸币,在古代叫做“挑剜裨凑”,用现在的话叫做“变造币”,就是用价值较小的纸币改造为价值较大的纸币。元朝武宗至大四年(1311年),河东府万泉县(今山西万荣)破获一起挑钞案。居民王月兴容留伪造者蔡软驴在自己家的地窖中,给了他一张面值1贯的“至元通行宝钞”,蔡软驴用刀子把“壹”字刮去,又用笔描成“贰”。事发以后,他们被捉到官府,蔡软驴刑讯之下被打死,王月兴窝藏正犯,提供造伪材料,被“杖一百七下,徒一年。”执行杖刑107下,再服一年苦役。

元延元年(1314年),江西的新淦州(现在的新干县)抓到一个使用假钞的人叫蒋福二,据他供称使用的至元2贯伪钞是从文伏俚处得来的。检查物证,这是由一张2贯中统钞挑改的。再审问文伏俚,说是从萧真处用500文买来的。于是顺藤摸瓜又抓来了萧真。萧真是一个郎中,抓他的时候他正在把300文钞改成500文钞。300文改500文是小打小闹,但把中统2贯改至元2贯却是把价值提高了五倍,我们以前谈到过,至元钞与中统钞之比是1∶5,但是这两种钞在外形上非常相似,给变造提供了条件。最后官府可怜萧真是个残疾老人,按刑法罚了67贯中统钞了事,至于蒋福二和文伏俚,则杖97下。

以假换真案。元代为了纸币能够顺利周转,在各地都设有行用库,作为发行和供民众以旧换新的机关。当纸币流通过久,软烂不便再用时,可以到钞库更换。软烂的纸币在元朝叫做“昏钞”,换下来以后要盖上“昏烂钞印”,相当于今天的“作废”字样,每年秋季统一销毁。延四年(1317年)秋季,曹州(今山东荷泽,元代属中书省)又该按惯例销毁昏钞,中书省也照例派人监烧。在烧毁昏钞前,先要对昏钞作检查,这一查,查出了大问题。按当时的上报文件,监烧人员共查出“掐补挑剜”伪钞1312定。蒙古在未入中原之前习惯用银,所以在口头上还保留着使用白银单位的习惯。白银每50两为1锭,元朝的民间和政府都认可50贯纸币也称做1锭或1定,1贯称1两。报告没有说明这些钞是中统钞还是至元钞,我们姑且按至元钞算,1312定等于65600贯,即使都是2贯钞(最大面额),也有32800张。如果其中有相当部分中统钞,再有300文、500文的小额钞,那么仅这一次发现的变造钞就足够惊人了。

库里收进旧钞不是要加盖“昏烂钞印”吗,怎么还能发生这样的事呢?事情正是管库人员自己作弊造成的。管库人叫任义,自己用真钞买了一些假钞,再用这些假钞换出库里的真钞,企图在销毁时把这些假钞蒙混烧掉。后来南方又来了一些伪钞贩子,与他勾结,拿成批的假钞换库里的真钞,然后给了任义2250贯好处费。如果仅好处费就有2250贯,那么案值恐怕无论如何也要论万数了。案子破了以后,处理的相关人员达到39人,任义判死刑,其余变造的、买卖的、库里的管理人员等分别判处杖刑和笞刑,连曹州知事也因负领导责任被笞刑17下,算是留任没有革职。

警世通言

纸币伪造的问题,在宋、金、元、明时代始终困扰着当局,而且随着纸币在社会上应用日益广泛,伪造愈演愈烈。元朝的一份报告显示,从大德元年到大德四年三月,三年多的时间里,仅江浙等地的伪钞案就有88起、涉案入狱274人。其中有策划的、有雕版的、有购买材料的、有印刷的,生产一条龙。面对伪造的猖獗,政府也采取了种种办法。

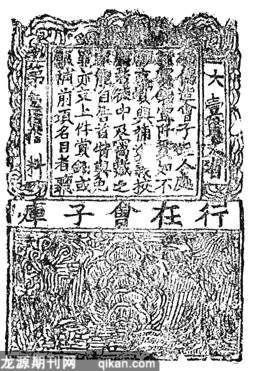

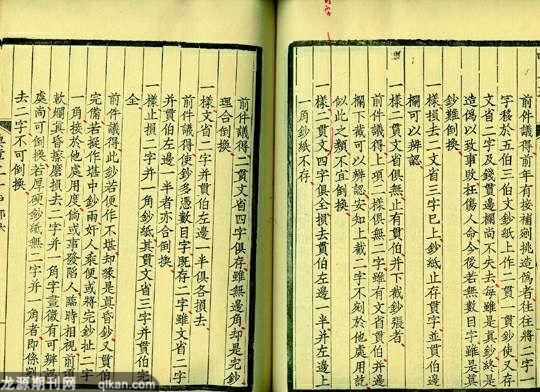

首先是制定反假的法律。宋朝初年制定法律的时候,还没有纸币的问题,所以政府正式发行纸币以后,出现了伪造问题却没有处理的法律依据,争讼不已。后来采取了一个临时的办法,就是比照伪造官文书罪执行。按宋朝的律法,伪造官文书的刑罚是杖100。四川交子是兑铁钱的,所以伪造交子除了打100下以外,还要发配到用铜钱的地界去。这是因为当时铜钱地界还没有行用纸币。北宋后期,中原地区也发行了一些纸币,因为中原是宋朝的核心地区,首都周围,对于中央政府来说,伪造问题就不能视而不见了。于是颁布了一些条例:发现伪钞,还没有流入社会的,犯人流放三千里外;已经造成社会危害的处死。南宋绍兴三十年(1160)发行了在核心地区流通的会子,并制定了针对会子的反假律条,而且把它印在纸币上。这个条文《宋史》上有记载,而且从发现的南宋印刷纸币的“行在会子库”铜版上也得到了证明,文字是:“伪造会子犯人处斩。赏钱壹仟贯,如不愿支赏,与补进义校尉。若徒中及窝藏之家能自告首,特与免罪,亦支上件赏钱,或愿补前项名目者听”。“行在”原来的意思是皇帝临时下榻的住所,北宋末年金朝南下,高宗逃到江南,把杭州定名为临安,意思是临时的首都,所以又叫“行在”。条例中第一句很好懂,伪造者处斩。第二句的赏钱,并不是赏犯人,是指告发者,当时的术语叫“首告”或“告首”。进义校尉是一种非常低级的武官,是不入品级的,但对于一般平民来说,好歹也是官。从南宋以后,伪造纸币的刑罚都上升为死罪。古代的罪犯,如果恰好遇到国家大事,比如皇帝登基之类,是会大赦的,除非所谓“十恶”,那是遇大赦也不能赦免的。在元代,有多次在大赦时,诏书中专门说明伪造纸币不予赦免,可见皇帝对伪造纸币已深恶痛绝到与“十恶”并列。有趣的是,在纸币上省略奖赏“首告者”的句式,被金朝和元朝沿用,中统钞上写的也是“伪造者斩赏银伍锭仍给犯人家产”,直到发行至元钞时才改正过来。“仍”是并且的意思,不但奖励首告者金钱,而且许诺把被告者的家产奖励告发者,可见问题的严重。

其次是要完善管理条例,特别是以旧换新的管理。元朝的纸币管理对此格外重视,以旧换新规则细到哪个部分损坏可以换,哪个部分损坏不可以换;哪个字保留可以换,哪个字损坏不能换。因为元钞有一个很大的缺陷,至元钞和中统钞的设计风格、尺寸大小都非常相像。在大额纸币中,1贯的和2贯的尺寸也基本一致。由于元代人认为“使钞多凭数目字”,图案部分的分别不甚明显。如果把一张中统钞的“贰”字挖下来,补到至元1贯钞的“壹”字上,那么增加的钞值至少顶3贯中统钞。而吏治的腐败,使得那些贪官猾吏到处钻空子,所以制定法律的时候不得不防。但是从发案的数量来看,法规的作用其实是有限的。

第三是加大打击力度。制定了法律,完善了制度,还要靠执行。在元朝,发行中统钞之初曾经规定,发现伪钞,要看伪造的质量,当时的术语叫“堪使”,即可用。凡“堪使”的,为首的处死,胁从的根据情节“杖断”,就是打板子;如果质量很差,“不堪行使”,为首的流放偏远地,为从的打板子。攻下南宋以后,伪钞案明显增加,政府不得不加大打击力度。中书省直接上奏忽必烈,说刑部认为伪钞案不断,有人屡犯,“盖是所定法轻”,要求从此以后,但凡伪造,不问堪使不堪使,不分主从,一律处死,买伪钞用的,也杖107下。几十年后,再次规定:发生伪造案件,除处理犯人外,邻居不告发,杖77下;禁治不严,当地巡捕(相当于“片儿警”)杖37下,巡捕军官27下,坊里正(相当于“居委会”)17下。

此外,加大宣传。宣传方式是“排门粉壁”,就是挨门挨户刷墙。刷墙干什么呢?张贴布告,把前述的条例、案件、奖罚规则书写其上,大概还有大标语之类。当时文件说是要“使民知,递相觉察”,就是让老百姓知道不可以身试法,互相监察检举。

当然还有其他一些措施,比如机构设置、官吏选拔等等,不过这些与政府机关正常工作的共性更多一些,就不再单说了。所有这些措施总起来说还都是行政层面的。反假要有成效,还要技术层面的支持。