被错杀的粮价

2008-02-18孙春艳

孙春艳

粮价指数走势和CPI走势相关性并不高,粮价指数的波动幅度也是远小于CPI的波幅。但在防止物价上涨的调控政策中,控制粮食价格的上涨却成为政策打压的重点

结构性通胀仍然困扰着中国经济。一时间,在抑制由结构性通胀转变为全面通货膨胀的战役中,包括成品粮在内的农产品价格似乎成了涨价元凶,成为政策打压的重点。

国家发改委1月16日宣布,经国务院批准公布《关于对部分重要商品及服务实行临时价格干预措施的实施办法》,决定启动临时价格干预措施。农产品是此次临时价格干预的重点品种。列入提价申报和(或)调价备案的农产品包括:成品粮及粮食制品、食用植物油、猪肉和牛羊肉及其制品、牛奶、鸡蛋。

早些时候经国务院批准的调控政策还有,从2007年12月20日起取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉的出口退税,共涉及84个税则。在2008年1月1日至2008年12月31日期间,对小麦、玉米、稻谷、大米、大豆等原粮及其制粉共57个8位税目产品征收5%至25%不等的出口暂定关税。此外,从2008年1月1日起,还对小麦粉、玉米粉、大米粉等粮食制粉实行出口配额许可证管理,增加企业的出口配额管理的品种。

这样的大幅调整,目的是减弱相关粮食品种的出口积极性,以增加国内市场的供应。果然,在征收关税与配额许可证的双重政策压力下,出口粮价应声回落。

而除了以上的行政手段外,国家还采用了部分市场的手段,抑制农产品价格上涨。2007年12月,在东北新玉米全面上市之际,在南方的广东、四川、广西、重庆、福建等地大量拍卖国储玉米,导致南方玉米收购价格下跌。与此同时,针对农产品深加工和粮食收购企业的农业发展银行贷款在2007年12月底前一直没有得到批复,致使当时作为玉米主产区的东北收购冷清,压制了东北产区粮食的收购价格。

虽然粮价上涨,被认为是导致2007年CPI(消费价格指数)高涨的主要原因,但华南粮食交易中心首席分析师胡峰在接受《中国新闻周刊》采访时却表示,这一观点有失偏颇。

根据国家统计局的数据,2007年1月~11月,在粮价涨幅为6.4%的情况下,食品价格涨幅却高达12.0%,近乎粮价涨幅的2倍。可以看出,CPI的波动与食品价格指数的波动具有更大的相关性。

高企的国际粮价

进入2007年以后,全球农产品市场开始显现供不应求的状况,2008年新年伊始,农产品又演绎了新一波的牛市高潮。国际市场上的大豆价格,在2008年1月14日,升至1375美分/蒲式耳,这一价格是100多年来的历史新高。小麦则在2007年12月17日也创下了1009.5美分/蒲式耳(此前的最高点是30年前770美分/蒲式耳)的高位价格。玉米一度站在550美分/蒲式耳的历史最高点。

“上涨的主要原因是全球市场的需求强劲而供不应求,再加之,2007年美元持续贬值,造成整个世界性的资金流动性过剩,这些资金涌入到硬金属、农产品领域中,推高了价格。比如罗杰斯100亿美元的指数基金,投入到农产品中3%,就有3亿美金。”长期跟踪玉米、大豆期货的分析师陈保民对《中国新闻周刊》说。

尤其是粮食作为生物能源的新用途,直接推高了价格。自从2005年以来,美国用豆油来生产生物燃料,用玉米来生产燃料乙醇。这种状况在2007年愈演愈烈。这直接导致了大豆、玉米价格的高涨。“而玉米、大豆与小麦等品种具有比价关系,前者的涨价,必将会带动其他农产品价格上涨。”陈保民对《中国新闻周刊》说。

尽管从总体上,中国的粮食进口依存度很低,但是大豆和植物油等部分品种,却有50%以上需要进口。因此,国际价格的高涨,也直接带动了中国大豆、植物油价格的走升。

此外,在国家没有严控出口前的2007年1月至11月,玉米产品净出口为485万吨,同比增长88.8%。这在一定程度上,也打破了国内的供需平衡。从而,国际市场上的粮食价格上涨逐渐向国内传导。

粮食价格是高是低?

尽管近一年来,中国粮食价格在内需外引之下,走出了一波上涨的行情,但不同于粮食价格绝对数值的上涨,在真实的粮食价格上,目前其实还只是一个低位态势。

社科院农村发展研究所农村政策研究中心主任李成贵教授对《中国新闻周刊》指出,即使是在剔除通货膨胀的前提下,农产品的真实价格过去一个多世纪以来,也一直处于一个持续下跌的态势。

如果将1961年~1963年的农产品价格指数比作100的话,到2001年~2003年,农产品价格均下降到20或者30。

而胡峰在对1990年以来的中国粮食价格水平波动研究结果来看,2007年的粮价上涨也远非历史高点,还是在一个合理的恢复区间内。但胡峰也强调,粮食价格的高低,应当区分生产价格与消费价格来看。

粮食的相对价格水平就是粮食价格指数。粮食生产价格指数和粮食消费价格指数是最重要的两种粮食价格指数。

粮食生产价格指数是农产品生产价格指数的一个重要构成部分,它反映的是各种经济类型的商业企业和有关部门收购粮食价格的变动趋势和程度的相对数。粮食消费价格指数是居民消费价格指数(CPI)的一部分。

胡峰将1990年至2007年两种价格指数的分析与比较发现,目前的粮食消费价格较1990年上涨了384%,比1997年的历史最高水平还高出16%。粮食生产价格较1990年上涨了101%,仍未达到1996年的历史最高水平,仅为最高水平的87%。

这里面的比较还是基于货币购买力没有发生变化。据《中国新闻周刊》了解,近12年,城镇居民的货币收入大致增加了10倍。即假设2007年时的月收入为4000元,那么在1995年大致可以推断为400元。

因此,如果考虑到货币贬值的因素,不仅粮食消费价格并不高,粮食生产价格水平就更低。

“粮价上涨问题可能被严重夸大了,”李成贵说,“上世纪90年代中期,粮食问题一度也成为笼罩全球的阴云。1995年8月起,世界粮价一路上扬,频频创造新高。1996年5月份国际市场小麦和玉米的月平均价格已达到历史最高水平,其中小麦比1995年同期上涨了68%,玉米1995年同期上涨了92.8%。但随后不久粮价就开始持续下跌,反应过度的国家为此付出了沉重的代价。”

CPI上涨的真凶

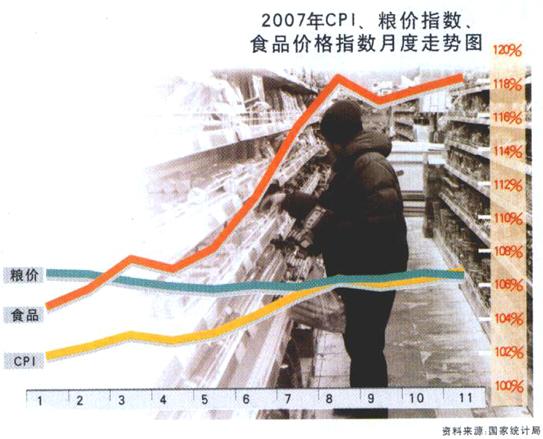

胡峰还将2007年中国的粮价指数、食品价格指数和CPI走势放在同一个图表中,进行了对比研究。

在这样一个走势图上,可以清楚地看到,粮价指数走势不但和CPI走势相关性不高,粮价指数的波动幅度也远小于CPI的波幅。因此2007年,粮价上涨并非导致CPI高涨的主要原因。而CPI的波动反而与食品价格指数的波动具有更大相关性。

在CPI统计中,粮食属于食品统计大类的小类。同为食品统计大类中的小类的“肉禽及其制品”和“蛋”,在2007年1至11月的涨幅分别高达30.1%和25.0%,从而有力地推高了食品价格领涨CPI。

对此,李成贵也认为,在综合CPI构成中,农产品价格占很大的比重,但在现实生活中其价格传导能力并不是很强,对通货膨胀的影响也不是很大。并且,2007年农产品价格上涨本身,也同样是受到成本推动、投资过热、流动性过剩以及被刺激起来的心理预期等多个因素的影响。另据记者了解到的消息,基于农产品价格对通货膨胀影响所引起的较大争议,农业部正在筹备一个课题,即农产品价格与通货膨胀的关系。

其实,早在2007年12月,北京大学中国经济研究中心教授周其仁发表的《毫不含糊地反对通货膨胀》就指出毫不含糊地反对通货膨胀,在思维上就要到货币里去寻找物价总水平上涨的根源。这里的关键词是“货币”,不是“物价”。计划经济时代的思维,总是用“物价管理”来对付通胀。无非分兵把口,见肉价涨抓肉,见房价涨抓房。麻烦的是,“抓”得不好,效果适得其反。

2008年粮价仍高位运行?

对于2008年的农产品价格涨势,一直研究粮食问题的李成贵教授也承认还有些看不清。因为现在粮食有了新的用途,比如用大豆生产生物燃油,玉米生产燃料乙醇。现在玉米还可以生产出衬衫。这些都影响了对需求的判断,进而影响对需求的判断。

2007年12月19日,布什签署了美国新能源法案。而12月14日美国参议院以压倒性的优势通过了《2007农场、营养学以及生物能源法案》(简称《2007农业法》)。相关专家认为,这两大法案的推出意味着以美国为首的欧美国家正在加速农产品能源化,这将进一步推高国际粮价。

因为新能源法案还鼓励大幅增加生物能源的使用量,使其到2022年达到360亿加仑,其中,燃料乙醇占三分之一以上,另外还有生物柴油。陈保民介绍说,按上述数据算,到2022年,美国生物能源规模是现有的6倍。其中,燃料乙醇规模是现有2倍多,生物柴油规模是现有规模的4倍。

美国大量生物能源加工企业也正在新建扩建。到2008年底美国将有124家这样的工厂,产能在1937万吨以上。并且还要再建或扩建75家,将产能再增加1800万吨,从而到2008年底将产能增至4000万吨。考虑到每生产一吨工业乙醇就需要消耗玉米2至3吨,可以算得,2008年一年所增加的生物能源产能,最多可达1.2亿吨的玉米需求。在这样一个重建玉米供需平衡的过程中,玉米价格短期内上涨成为必然。

当然,玉米价格的上行也绝不会成为一个孤立事件。从历史上看,玉米和大豆的比价一旦超过2.6(目前是2.5),就会出现大量土地转种玉米。大豆的大量减产,又势必带来新一轮大豆价格上涨。对此,根据美国农业部的统计数据预估,美国已经准备增加600万~800万亩的大豆种植面积,以平衡转产后出现的缺口。

再加之中国养殖业的恢复,造成对玉米的大量需求。2007年底,国家将养猪补贴由原来的每头50元增加到100元。国家给养猪户补贴,小猪每头能盈利500元到800元。为了解决供需矛盾,中国很可能将大量进口玉米。这样,玉米的价格还将上涨。

而从中国国内来看,解决粮食(主要指大豆与玉米)供需趋紧的出路,无非是要依靠科技进步,推广现代农业经营模式。

根据李成贵的调查,1980年到2006年,黑龙江省(包括农垦在内)粮食生产从300亿斤增加到700亿斤,翻了一番;而黑龙江农垦区自己粮食总产就从50亿增加到200亿斤,翻了两番。在相同的土地资源和同样的气候、土壤条件下,垦区由于经营规模大,科技水平高,其种植的小麦、大豆、玉米和水稻,要比地方农户平均亩产分别高出100、200、300和400斤,并节约成本20%以上。这说明,我国现有的耕地资源上还是有较大增产潜力的。

此外,在李成贵的调查中还显示,仅新疆就有4000多万亩后备耕地,其中伊犁河流域500多万亩的开发难度并不大。