信息技术与数学课程整合教学策略的思考

2007-12-29祁东

中国信息技术教育 2007年8期

当前,深化教育改革的主要目标是创建新型的教学模式,要实现这样的目标,离不开信息技术与各学科课程的整合。当以计算机为核心的信息技术与数学学科的教学进程密切结合时,它们可以为新型数学教学结构的创建提供理想的教学环境。

信息技术与数学课程整合教学的策略设计

1.调动学生非智力因素教学策略

调动学生非智力因素(EQ)的教学策略看似和信息技术没有直接的联系,但受公式“20%IQ+80%EQ=100%成功”的启发,笔者认为,成功的课堂教学,离不开学生非智力因素的调动,且师生的情感交流正是网络环境下容易被忽视的一面。非智力因素是指智力因素(知觉、记忆、思维等)以外的能作用于学习的条件,它包括动机、情感、性格等方面的心理因素。在教学中,非智力因素的动力作用对于促进学生学习能力的形成、智力的发展有着非常重要的意义。因此,整合教学应把激发学生的非智力因素、调动学生的内在驱动力放在首位,重点培养学生的学习动机,激发学生的学习兴趣。

非智力因素的激发涉及多种因素,可尝试以下一些方法。

(1)发挥信息技术优势,创设多媒体教学情境。在教学设计中,教师通过创设激发学生学习兴趣的“易起反应”教学情境,提高学生参与教学活动的主动性,该创设情境的策略是有利于学习者建构意义的最重要的环节。

多媒体计算机为学生提供的文本、声音、视频和动画等多种形式的信息内容,为学生创设了一种引人入胜、生动活泼的教学情境,能引起学生的情感共鸣,唤起学生的学习动机,吸引学生的注意力,增强学生的思维能力和记忆能力。人机交互是计算机的显著特点,这种类似于游戏的交互方式能有效地激发学生的学习兴趣,从而使学生形成学习动机。

(2)运用肯定和鼓励的情感诱导功能,创设良好的心理情境。信息技术环境下,由于人机交互功能日趋完善,致使师生间的情感交流被忽视。然而,情感交流是人机交互所无法替代的。因此,信息技术与课程整合中,教师更应注意运用肯定和鼓励的情感诱导功能,为学生创设良好的心理情境。追求成功的情绪体验是人的精神需要,孩子尤其如此。尊重、肯定和鼓励是对孩子最大的信任,而信任是培养学生自信心的前提。这样,肯定与鼓励自然而然成为教与学过程中需要考虑的重要情感因素,是满足学生体验成功的乐趣、提高学生学习积极性的好方法,更具有促进的力量。这种良好的心理情境有助于学生以饱满的热情和不懈的努力投入到以后的学习中。

(3)优化师生关系,建立互尊互爱、民主平等的交流情境。美国心理学家罗杰斯认为:“成功的教学依赖于一种真诚的理解和信任的师生关系,依赖于一种和谐安全的课堂气氛。”学校是满足学生需要的最主要场所,学生到学校里学习和生活,主要的需要是自尊和归属。因此,教师要尊重学生,要真诚地爱每一个学生,不歧视差生。班级要形成关心理解的亲密和谐关系,让学生在班集体彼此尊重、共享快乐,从而真正满足主体的最大需要,激发主动学习的强烈愿望。

2.指导学生运用信息技术工具学习的教学策略

“授人以鱼,不如授人以渔”。培养学生的终身学习能力,是信息技术与课程整合的重要任务。因此,要使学生紧跟信息时代的步伐,必须指导学生学会学习,掌握学习策略。

(1)为学生创设良好的信息技术学习环境。良好的信息技术学习环境是进行信息技术与课程整合的外部条件。教师更应鼓励学生充分利用现有良好的校园信息化环境,通过Internet等与国内外其他学校进行信息渗透、交流与协作,丰富自我信息资源,扩大与完善自我信息系统。指导学生尽快适应信息时代的学习环境,学会信息技术常用工具(搜索引擎、e-mail等)的使用。

(2)引导学生利用信息技术进行自主学习。良好的信息技术学习环境只是外因。外因要通过内因起作用。信息技术与课程整合中,学生内因的发挥很大程度上在于教师的正确引导。如教师可以通过网络监控功能及时查看学生的学习进度,若发现学生遇到学习障碍或出现错误,及时加以点拨,化难为易,使学生的自主学习得以顺利进行。此外,引导学生自主学习时,还可以采用“任务驱动法”。就是给出一个学习主题或一个具体要解决的问题,让学生有目的、有针对性地利用互联网或校园网丰富的资源查找相关内容,通过资源整合形成对该主题的观点。需要明确的是,不同的学科,教师的引导作用也不相同。重点是发挥教师的引导作用,体现学生的学习主体地位。利用这种方法,可有效培养和提高学生的信息素养。

(3)指导学生利用信息技术进行协作学习。实践表明,仅仅进行网络环境下的自主学习是不完善的。自主学习和协作学习相结合可有效提高学习效率。协作学习的形式多样,可以针对一个共同的问题进行不同的分工,组内成员各司其职、共担荣辱完成任务。进行协作学习之前,教师的指导作用尤为重要。进行协作学习分组和组内成员分工时,教师要考虑不同学生的兴趣和原有知识水平。此外,开展协作学习还可以利用专题学习论坛、电子公告板(简称BBS)等平台,通过留言来提出并讨论问题,学生围绕问题各抒己见,借助网络的即时交互功能,使不同观点能够即时地呈现在每个协作者的眼前。通过这种集思广益的协作交流讨论,形成一个全面、深入的讨论结果。这不仅对问题的深化理解和知识的掌握运用大有裨益,而且对高级认知能力的发展、合作精神的培养和良好人际关系的形成也起到了明显的促进作用。

3.激发学生主动参与认知实践活动的教学策略

实施活动性教学策略时,教师要利用信息技术环境,充分挖掘教学中的活动因素,创设学生积极主动、自觉参与的课堂环境和开放的课外环境,使学生在充分的活动中主动参与、主动思考、积极探索,达到认知、情感、行为目标统一协调、主动发展的教学策略。其核心是努力创设一种有助于学生主动参与的学习环境,让学生在活动过程中实现教学目标。

(1)利用信息化学习资源以及课堂教学讨论、角色扮演、辩论、竞赛等活动,完成教学目标。研究发现,在信息技术与课程整合中,培养学生把自己当作解决实际问题中的探究者、研究者或发现者,当作活动的参与者,有助于学生主动参与实践活动。如让学生担任数学旅行社小导游,在明确自己的职责后,通过从网上查找相关知识,完成对该数学知识的介绍。这种角色扮演的活动形式也可和竞赛活动有机结合,完成活动之后,由师生共同评选出优秀小导游。为了使学生有较高的主体参与意识,也可组织讨论、辩论等其他形式各异的活动,以此激发学生主动参与认知实践活动。

(2)利用信息化学习资源,创设问题情境,组织学生通过实验、制作、动手操作、尝试错误等活动,完成学习任务。在多媒体网络教学中,利用多媒体课件或工具,在多媒体教学网络中建立一个由学生控制的、允许学生在特定领域探索和验证假设的发现式学习环境。如“数学实验”教学模式的探索:在该实验中,教师把构成和表现某一个数学问题的各种层面的元素用一种或几种软件工具(如几何画板等开放型系统)制成一个课件,即在电脑平台上构建一个问题情境,由教师或学生对各元素进行有序的控制操作,变换各种情境,并通过学生小组的协作学习,去观察问题、验证结论、归纳和发现新结论。此外,还可通过尝试错误和成功等活动,如用计算机控制学习者必须做出正确反馈才能退出题库,控制学生对每道题的操作次数,使学习者需集中精力、开动脑筋,经过试错法,才能获取正确答案,完成学习任务。这种方法很适合数学等实践性较强的学科。

(3)利用信息化学习资源,创设开放的课外环境,拓展学生知识面,指导学生参加各种形式的学科兴趣活动、社会考察活动等,培养并发展个性特长。信息技术与课程整合不仅体现在课堂环境,还可延伸拓展到开放的课外环境。由于课堂时间的限制,可以把拓展性学习资源(如相关知识的网站、电子阅览室、多媒体视频库等)作为课外的学习内容。学习者可以选取其中感兴趣的内容深入研究,在完成该组织活动的过程中,培养并发展学生个性特长。

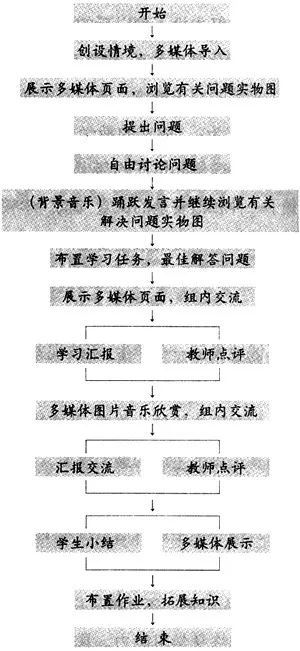

信息技术与数学课程整合教学的实践应用

构建信息技术与课程整合的课堂教学模式是理论与实践相结合的必然途径,运用上述几种教学策略,对提高学生的学习主动性、培养学生合作、创新精神,培养学生具备较强的信息能力等方面,均有着较强的促进作用。下面是信息技术与数学课整合的实例。