从歧义分化看汉语析句方法的拓展

2006-11-24熊新利王西亚

熊新利 王西亚

中外语言学家试图对语言进行精确的描写,尝试了多种不同的方法,大致可以分为三类:从意义着手、从形式着手及把形式和意义结合起来研究(如韩礼德的系统功能语法),他们对语言的分析方法日益精确。汉语的语法分析起步较晚,从1898年马建忠的《马氏文通》发表以来,历代语言学家在借鉴西方语言分析的基础上,引进或创建了适合汉语特点的分析方法。以下就以人们对歧义问题的处理为线索,来回顾和展望汉语析句方法的过去和未来。

总论:

语言是人类的一种交际工具,从意义出发研究语言无可非议,但是,从意义的角度研究语言容易与逻辑混在一起,容易导致循环论证,不利于客观地分析各种语言形式。形式是语言的基本要素之一,从形式角度来分析语言当然是无可非议的,结构主义语法对形式描写作出了不可磨灭的贡献,但是,结构主义者过分强调客观性,经验性和可验证性,把意义置于不适当的次要地位,因此,很快就表现出其理论的局限性;系统功能语法试图将形式与意义结合,既强调语言的形式规则,又强调语言在社会上的运用规则,但这种设想看来还是比较理想,因为韩礼德的语义学实际上是语用学,语言的运用规则与所谓的典型情境之间的关系还远没有探明,因此中国借鉴西方的本身就有缺陷的语法,运用在一种具有不同特征的语言——汉语上,其分析的局限性和错误自然难免,但一代代语言学家共同努力,为汉语的析句方法量体裁衣,使分析的结果更精确、更科学。以下就具体介绍这些方法:

一、结构主义分析法

语言学界为了解决教学中不同语法体系的分歧,于是共同努力于1942年出版《暂拟汉语语法体系》一书,《体系》的主要目标是如何描写清楚话语。具体采用了两种分析方法:

1.中心词分析法(又称句子成分分析法)

中心词分析法是通过寻找句子成分中的中心词来发现句子主干的方法,同时分析句子中的语法单位之间的关系。这种传统的句子分析方法最初是由古希腊学者提出的,已有两千多年的历史。这种分析方法要求:(1)把句子分成若干部分,根据句中的关系,给它们取名主、谓、宾、定、状、补及中心语;(2)把句子成分分成中心成分和附加成分,分析时先找中心成分,再找附加成分,在同一平面上展示各组成成分的情况,最后总结出基本句型。如:

例(1) (三个)老师[今天]参观了(我们)学校。

这种分析法的优点是:分析模式简单,容易操作;突出贡献起主要结构作用的词,便于归纳句子结构类型。基本类型可以分为“主语——谓语”、“主语——谓语——宾语”、“主语——谓语——近宾语——远宾语”、兼语句、连谓句等5种。但碰到下面类型的歧义句就无能为力了:

例(2)三个学校的老师今天参观了我们学校。

(隐性结构意义)

因为它有如下的缺点:忽视了语法结构中的层次性,忽视了隐性结构意义分析,这两个缺点可由后面介绍的层次分析法和转换分析法分别来弥补。

2.层次分析法

层次分析法又叫直接成分分析法(Immediate Constitute analysis),简称IC分析法。它一层层地寻找句子的直接结构成分,不仅分析成分的关系,而且首先注重结构关系的层次,它是本世纪30年代以来美国结构主义语言学派广泛采用的分析句子的方法。

层次分析法是通过横向的扩展和纵向的替换来分析句子,认为句子的每个直接成分的结构单位,只要不是词(大于词),都是由一个简单形式的原型词扩展出来的复杂形式。找到原型的办法就是替换。在保持结构功能不变的情况下,能够用来替换一个复杂形式的简单形式就是原型,如“云南师范大学”可以用“大学”替换,“大学”这个名词就是“云南师范大学”这个定中词组的原型。

层次分析法的优点是:能清楚地反映语法的结构层次,找到直接成分。如例(2)中的歧义成分“三个学校的老师”可分别分析如下:

直接成分是指一种语法结构关系中没有被其它成分间断的成分,一般是两个。层次分析法注重语法结构形式的层次性,认为句子不是一个简单的线性序列,而是有层次分明地构成。例如:

例(1):(三个)老师‖[今天]参观了︱(我们)学校。

汉语语法分析引进层次分析方法以后,与传统的中心句分析法结合起来,对原有句子作了更精确的分析:

例(2):【三个(学校)】的老师‖[今天]参观了︱(我们)学校。

(三个)【(学校)的老师】‖[今天]参观了︱(我们)学校。

但这种分析方法仍不能分析一些隐性意义的同形异构形式的句子,如:“鸡不吃了。”

二、分布分析法

分布分析法是通过寻找分析对象能出现和不能出现的各种环境或条件来发现规律的方法,在语法中它主要用来确定语法单位的性质、类型。如在汉语语法中确定什么是名词,必须考察它的分布情况:第一,一般能够出现在数量词组或者数词的后面,它的前面不能出现副词“不”;第二,一般可以无条件地出现在主语和宾语的位置。

运用分布分析法,可促使我们区分词或短语,对一些歧义和反常搭配现象进行深入分析,并提出合理的解释方案。如“非常时期”和“非常阿Q”,根据副词的分布规律,它一般不出现在名词前面,可这两例副词都出现在名词之前,且人们的使用频率还很高。即使这样,我们也不能否定分布理论的正确性。我们可以对这两个词作进一步的分析:“非常时期”中的“非常”不是一个副词,而是一个状中关系偏正短语“[不]一般”,只不过这两个文言词“非”“常”碰巧结合在一起了,看起来像是一个副词“非常”罢了。“非常阿Q”中的“非常”,它在句子中确定是副词,但这个是“[非常]像阿Q”的省略形式,人们说话遵循省力原则,所以用最简单的形式表达意思,结果好像是“非常”来直接修饰“阿Q”。

一个好的理论应该是简单而有效的,不应该出现例外情况,根据分布规律,有的语法书把副词“极”和“很”两个词作补语的情况列为“副词不能作补语”的两个例外,即“好〈极〉了”和“好得〈很〉”,我们觉得这样处理也是不妥的,如果按照分布理论理解,这两个词分别是“[极]好”和“[很]好”词序的临时调换,目的是强调中心语“好”,汉语中像这样为强调而调换语序的例子(包括词、短语、句子乃至篇章)不胜枚举。

三、语义特征分析法

词与词之间的区分可以借用特鲁别茨柯依的《音位学原理》的理论来分析词语或句子,即把一系列需要区分和比较的词语放在一起,找出它们相同的义素和相异的义素,采用二元对立分析法或矩阵分析法,从决定词义的本质部分(义素)分析起,能够精确地区分近义词和同形异义词。如果句子的歧义是由同形异义造成的,也宜采用这种方法进行分析,如“我要炒菜。”分析如下:

表示动作表示名称

1.炒菜+-

2.炒菜-+

这样就能区别它们的歧义了:“我要炒菜。”表示“我要炒菜了”,是一种行为动作,而“我要炒菜。”则表示“我要一盘炒菜”。但这种分析方法也有自己的缺点:对那些同形异构的词组或句子无能为力,如前面说过的“例(2)三个学校的老师今天参观了我们学校。”就无法进行分析。

四、语义指向分析法

语义指向分析法主要探讨的是语义结构和语法结构间的关系,需要弄清楚句子中的隐性成分和显性成分,如果句子的歧义是因动作的发出者或属性的所有者不明确造成的,只要明确了发出者或所有者,句子的歧义自然就消失了。如:

分析:例1(a)中的“吃”是由隐性成分“他”发出的,(b)中的“吃”是由“鸡”发出的,指明了动作的发出者,句子的歧义就消失了。

例2与例1一样,因为动作“咬”可以由其他人或动物发出,也有可能是由“狗”发出的,故造成了歧义。像上图分析所示,歧义自然分化开了。

例3是因属性“骄傲”的所有者不明确而造成歧义,如图的所示,歧义自然明确。

五、配价分析法

60年代初期,德国学者把特思尼耶尔的从属关系语法引入德语研究,从属关系语法在德国一般称为“配价语法”。1978年,朱德熙先生最早引入配价语法理论来研究汉语,取得了丰硕的成果。他把动词的“价”最早称为“向”,他把只能与一个名词发生联系的动词如“来”“去”等称为单向动词;把能与两个名词发生联系的动词如“开”“下”等称为双向动词;如此类推,把能与三个名词发生联系的动词如“劝”“送”等称为三向动词。后来,他还发现,向(价)不仅适用于动词,还适用于副词和形容词。

配价语法分析法在汉语中可以有效地分析一些“同形异构”形式,如

张三对李四的诽谤。

因为“诽谤”也是二价动词,只有明确了施事和受事,才能最终确定这个句子的最终意义。再如:

伊朗对伊拉克的进攻。

因为“进攻”也是二价动词,联系着施事者和受事者,到底“伊朗”和“伊拉克”谁是施事,谁是受事,决定了这个歧义句最终的意义分化。由此可以得出结论:如果句子的歧义是由动词、形容词或副词引起的,那这些动词、形容词或副词一定是二价或三价,从而造成了意义上的歧义。

但是,配价分析在汉语的分析过程中也会有一些不好解决的问题,因为汉语中有些词语的价是可变的,如主动句变为被动句时,取消了原有的主语或把主语降为选择成分,因此减少了动词的价数;而在使役结构中,动词的价数可以增加。“我打球”中的“打”是二价动词,“爸爸使我打球”中的“打”则变为了三价,现在的主语“爸爸”成了使役者,原主语“我”变成了间接宾语。因为分析句法的尺度(价)在变,分析的结果也是不稳定的。

六、转换生成分析法

转换分析方法是在保持意思基本不变的情况下,通过转换表层不同的显性结构来发现它们深层相同的隐性结构。上世纪50年代以来美国转换生成语言学派广泛采用这种分析方法。它认为,语言不应只满足于对语法结构的描写,而应更关心对语法结构进行解释,企图寻找人类语言结构的共性。它能够有效地分析语言中的“同形异构”歧义结构。

每一个语法结构都具有表层结构和深层结构,如果一个深层结构能够转换成几个表层结构,就会形成同义结构;如果几个深层结构能够转换成一个相同的表层结构,就会形成歧义结构。它们之间的转换有一套转换规则,主要类型有以下几种:

①移位:XY → YX,例如:带进这人 → 带这人进来

②删除:XY → X ,例如:你读这本书 → 读这本书

③插入:X → XY,例如:他来了 → 他没有来

④替换:X → Y ,例如:我喜欢我 → 我喜欢自己

⑤复写:X → XX,例如:he is bright → he is bright,isnt he ?

转换分析方法的优点是不被语言结构形式束缚,能够灵活地分析句子中的语义关系。它着眼于表层结构和深层结构之间的联系来分析语法结构,因此对中心词分析法和层次分析法无法分析的一些语法结构也能进行分析。如:

(1)直接成分相同,内部语义关系不同的同义句。

a.鸡不吃食了。→ 鸡不吃了。(删除了“食”)

b.不吃鸡了。→ 鸡不吃了。(“鸡”移位)

这两种不同的语义关系是由同一个表层结构来表达的,所以形成歧义结构。

(2)直接成分不同,内部语义关系相同的同义句。

a.小李打伤了小王。

b.小李被小王打伤了。

c.小李把小王打伤了。

d.小李打伤的是小王。

这几个不同的表层结构是由同一个深层结构转换而来的。如果拿“小李打伤了小王”做代表,它的内部语义关系是“施事——动作——受事”。其他句子也是这样转换而来的:

a.小李打伤了小王。 → 小李被小王打伤了。(“小王”移位;插入“被”)

a.小李打伤了小王。→ 小李把小王打伤了。(“小王”移位;插入“把”)

a.小李打伤了小王。→ 小李打伤的是小王。(“的”替换“了”;插入“是”)

(3)兼语句、连谓句

a.我叫他来。

b.我吃了饭就走。

这是层次分析法不好处理的句子,实际上它们各自都是由两个深层结构转换而来的。

a.我叫他。他来。→ 我叫他来。(删除了一个“他”)

b.我吃了饭。我就走。→ 我吃了饭就走。(删除了一个“我”)

当然,转换生成语法并不是万能的,乔姆斯基的标准理论认为表层结构不影响语义的解释。但有的语言学家(如杰克道夫,R.ackendoff)提出,许多语义现象必须在表层结构层次上加以解释,否定问题就是一例。如:

(1)没有很多箭射中把子

(2)很多箭没有射中把子

这两句的意义不同,是因为“不”出现在表层结构的位置不同,因此否定的范围有所差别。句(1)否定的是“很多箭射中把子”,句(2)否定的不是全句,而是动词,结果成了“很多箭没有射中把子”,因此一部分句子的分析还要靠形式分析法来解决。

七、变换分析法

20世纪40年代,吕淑湘先生在《中国文法要略》中概括地提出了这一理论,只是当时没有多少人重视。60年代,朱德熙从海里斯的理论中得到启示,意识到表层“同形异构”的句子,它的生成过程是不同的,这实际上是借用了乔姆斯基的转换生成语法。这种理论对“同形异构”歧义句的理解非常奏效。变换分析理论是一个适用于汉语语法分析的理论,该理论提出:

1)变换是一种语法手段,存在两种结构不同句式之间的依存关系;

2)变换只是句式的变换,不是某个句子的变换;

3)变换矩阵的句式,无论形式或意义,都有一定的平行性;

4)平行性原则对变换关系有证实作用,对竖行的句子具有鉴别作用。

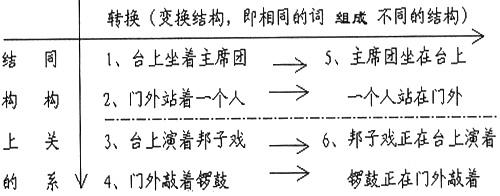

可用下图例子说明:

分析:以上的例句共分二组,左边一行表层句式一样,但它们是由不同的结构转换而来的,即深层结构不同。反过来,我们就能解释1能变为5,但3就不能用同样的规则变为“邦子戏演在台上”,只能变为6的原因:两组句子中的主要动词不同,“坐”“站”有附着含义,表示静态,而“演”“敲”则无附着含义,表示动态。

运用这一理论,对类似结构上同构关系的句子,可以通过转换来消除它们的歧义。如“山上架着炮”这一表层相同的句子可以是由两个深层结构不同的句子转换而来的:

(1)炮在山上正被人们架着。

这时,句子的主要动词“架”表示动态;

(2)炮在山上架着,像一个忠实的卫士。

此时句子的主要动词“架”则表示静态。

目前,还有很多国外的语言理论正被人们引入对汉语进行分析,如系统功能语法分析法、认知功能语法分析法、关系语法分析法、形式语义学分析法等;国内的汉语分析方法也在不断涌现,在此不再多举。

显然,每种分析方法在分析歧义句时都有自己的优缺点,它们互相取长补短。汉语的分析方法正在语言学家的努力下不断改进,朝向更精确,更简单的方向发展。

参考书目:

[1]刘润清.《西方语言学流派》[M].外语教学与研究出版社,2004.

[2]彭泽润.《语言理论》[M].中南大学出版社,2000.

[3]冯志伟.《现代语言学流派》[M].陕西人民出版社,2004.

[4]姜望琪.《当代语用学》[M].北京大学出版社,2005.

[5]李泉.《汉语语法考察》[M].北京语言文化大学,2000.

(熊新利王西亚,云南师范大学文学与新闻传播学院)