千万个男女生下了你

2006-10-24王宏甲

王宏甲

青藏铁路终于通车了,它是世界上海拔最高的铁路,像一条云中的哈达,迎接着四海宾朋。它将成为世界上最高远、最让人心旷神怡的旅游热线,也将给西藏发展带来空前的良机。它的建成,是半个多世纪来一批又一批开发西部的建设者付出非凡努力才有的结果。有许多前辈英雄已经故去,或在老年。我们不能忘记他们。愿此文犹如一条雪白的哈达,敬献给众多英雄!

在青藏铁路工程的总投资中,环保的投入占15%,这在世界铁路建设史上是绝无仅有的。国家环保总局成立了历史上规格最高的专家审查小组。在严格的管理中有一条规定,每一列进藏的客车,都必须在格尔木清空车内的污物箱、污水箱和垃圾箱。

在雪域高原,为了保障原始生态与现代文明的和谐,藏羚羊与人类共处,青藏线建设过程中所有的环保尝试和生态努力,都精心设计,体现了当代中国崭新的生态意识。

天边那条路,遥遥四千里。在未有铁路前,先有了青藏公路,后来铁路修到了格尔木,工程要穿越昆仑山,遇到了千年冻土层会随季节变化等一系列难题,格尔木暂时成了这条铁路的终点。当青藏铁路再次动工时,格尔木就成了向高难度的铁路工程冲刺的起点。英雄的格尔木,无论昨天和今天,都是人们建设高高青藏路的大本营,是汇聚了一代代开发者“光荣与梦想”的圣地。

将军说:你们这些小伙子回家去,每人都搞一个婆娘来,共产党员要带头,这是政治任务

五十多年前,一位名叫慕生忠的将军和他的部下,带着“噶尔穆”这个地名,犹如带着一个传说,来找这个地方。噶尔穆是蒙古语,意为河流汇聚之地。将军率队从东距西宁市1000多里的香日德向西而行,走过了600多里荒漠,看到的只是成群的野马和野羊。

有人问:“噶尔穆到底在哪里?”

将军说:“别找了,就在我脚下。”

为了让官兵和民工读写起来方便,将军的笔下出现了“格尔木”。

从此,就在这里,在将军的帐篷升起的地方,就是格尔木。

格尔木突然来了不少男人,却没有女人。慕生忠将军动员部下,给他们下命令压任务。他说你们这些小伙子回家去,每人都搞一个婆娘来,共产党员要带头,这是政治任务。又说,这地方不能没有婆娘,你们搞来了,好好地干,干出小子来,这里应该成为一座城市。

第一批家属来了。驾驶员说到地方了。她们叽叽喳喳地下车了。然后问:“房子呢?”驾驶员说:“一会儿就来。”

女人们望着荒原上的落日,风飕飕吹过一望无际的荒原,连一棵树都没有……房子怎么可能一会儿就来呢?但是,房子来了。随后就到的一辆车停下来,卸下一堆帐篷。

篝火亮起来了。格尔木的篝火第一次亮照出女人们的面庞。男人们筑路已经筑到昆仑山去了。女人们来到高原的第一个黄昏,主要是由她们自己动手搭帐篷搭到深夜。那就是她们的房子,他们的家。高原的夜风狂舞着篝火,亮光摇曳着她们的身影和面容……世上有比这更美的夜色更美的女人吗?你会不会谱曲会不会作画?因为有了她们,格尔木才有了儿女情长。因为有了她们,格尔木才变成一个完整的世界。

我们常常叹息自己或者领导人缺少个性,缺少创造精神,但是某个极富创造性工作的领导人一旦闪现,历史就出现了惊人的美景,荒原会升起一座城市。多年后,慕生忠将军故去,骨灰撒在昆仑山上。他被高原人尊为“青藏公路之父”。

那是西部当代史上的一个壮举,一首凯歌。当年慕生忠将军所率的那支队伍,有抗日战争时期参加八路军的官兵,有解放战争时期投诚的原国民党军政人员,还有原国民党延安第一战区城防司令。此外,绝大多数是从甘肃、宁夏、青海招来的驼工和民工,最初总数约在1000多人。这支队伍称西藏运输总队,负责从西北为进藏部队运送粮食。还没有路,怎么运送呢?所以,最早去踩那条路的是骆驼运粮队。

藏北,那是世上最高的高原。慕将军的运输总队开始由格尔木上昆仑山,向藏北开拔。从那时起,骆驼的白骨和军民的墓碑成为一站站通往那里的路标。那不是一次性的奉献与牺牲,几十年来,那儿的故事悲壮得难以描述,一如消失在历史深处的远征。

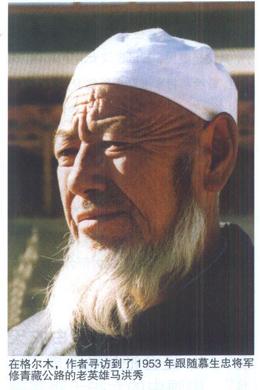

我寻访到了诞生在格尔木的第一个孩子,其父是藏民,其母是汉女。父亲叫顿珠才旦,曾给慕将军当翻译兼警卫,并有个汉名叫李德寿。慕将军当红娘,他们于1952年在香日德的帐篷里举行婚礼,孩子于1953年生在格尔木的帐篷里,成为格尔木第一代居民生下来的第一个孩子。我还寻访到3位把公路一直修到拉萨的退休老人,他们的姓名是陈玉生,马正圣,杜善安。那批参加修路回来的人,绝大部分成为格尔木的第一代居民。

何谓救死扶伤,何谓白衣天使?风,还会把帐篷变成“风筝”,把睡中的女护士也暴露在天空下……

当格尔木出现街道时,街上最强烈的景观是一片“国防绿”,穿“国防绿”的几乎没有男女老少之分,区别只在于有帽徽领章或者没有。因为这里几乎每个居民都跟军人有关系,所以格尔木又被称为“高原兵城”。

五十多年来一直驻守在这座兵城,并一直在四千里青藏线以及千里格(尔木)敦(煌)线上值全勤的一支部队叫总后勤部青藏兵站部。如今格尔木电视台、公园,以及许多政府部门的所在地,是当年这支部队开荒自给的菜地。那是怎样的开荒呢,那不是在南泥湾靠撅头和革命干劲就行,那里是沙漠是戈壁,缺的是土,当然不是没有一点土,戈壁滩上能用筛子一筛一筛地筛出土来。另一种大规模的“兵团作战”办法是汽车部队从远方拉来数也数不清的泥土堆出菜地。所以,从某种意义上说,格尔木犹如用拉来的土垫起来的一座城市。

格尔木噢格尔木,人说你是连树都难以扎根的地方。大漠风墙黑压压推过来,会把创业者们种活的整排树放倒,根爬出地面,看高原的风雪紫外线看战士的泪眼……但今天的格尔木,毕竟是方圆数百里(有的方向远达千余里)惟一有树叶的地方。风,还会把早年的帐篷变成漫天的“风筝”,把睡中的女护士们也暴露在天空下……那些第一代的老大姐是怎样度过她们的青春的,我们难以想像。

格尔木22医院,是由3顶帐篷起家的。我拜访了当年到格尔木的第一位女医生周桂珍。她是广西桂林市人,大学毕业的第二年,1956年8月1日坐一辆由苏联嘎斯车改装的救护车从兰州出发,在路上,两千多里颠簸了10天才到格尔木。那年她23岁。

许多早年到格尔木的人,都谈到了格尔木的蚊子。周桂珍说,格尔木的蚊子挺怪,光在野外叮人,不进帐篷。在那种荒无人烟的地方没有厕所不足为奇,但蚊子太多,而且总是向有皮肤的地方进攻,到野外“方便”就成为难题。妇女们用牦牛尾巴做成了一种赶蚊子的佛帚,出门就带着,用以驱蚊。由于那挥舞着驱蚊的白色佛帚,很像电影上太监手里拿的那种东西,看上去就像路上走着许多太监。部队曾多次用飞机灭蚊,加上早期居民的“灭蚊运动”,才使格尔木的蚊子不再对人的基本生活构成威胁。

25岁,周桂珍在格尔木生下了本院人员所生的第一个男孩。去到格尔木的第一位女护士长叫贺爱群。稍后来的另一位女护士长黄素坤带来了一个男孩,有位女护士陈淑华带来了一个女孩。这两个孩子已经会跑会跳,给22医院的创业者们留下深刻印象。

那时,医生护士们用拿手术刀、注射器的手在荒原上打土坯,自己盖医院。两个孩子在院子里跑,男孩叫李平,女孩叫白玲。大伙休息时,就逗这两个孩子。喊“卧倒”,他们就卧倒。喊“匍匐前进”,他们就爬去。“白玲,李平,你们亲一个。”还没有围墙的院子,你可以想像多辽阔,两个孩子在天空下,相隔十几米,跑跑跑,拥抱,亲一个。

“不响,再来!”

两个孩子又退回十几米,再跑,再亲!

“好!”大家都鼓掌。

在这蓝天下白手建医院的有不少是大学、护校刚毕业就到这儿的军医、护士,有不少是结了婚,丈夫或妻子在内地的,大人们看到这两小无猜的孩子,在高原蔚蓝蔚蓝的天空下快乐地拥抱、亲吻,笑得流下泪来。在那么艰苦的高原生活中,这是大人们的梦想,是内心渴望而不能实现的,却在孩子的游戏中感到了美的震撼!白玲的母亲陈淑华没有活到看见女儿成为母亲,是在那艰苦岁月中患高原病过早地献身高原的女护士之一。

在那些护士的故事中,给我印象极深的还有一位来自江苏扬州的女护士丁华琪。1960年汽车某团战士韩钱忠被火烧成重伤,急需植皮,丁华琪站出来对科主任说:“我年轻,皮肤活力强,取我的吧……”科主任说:“小丁,你还没有谈恋爱……”丁华琪已经走进手术室,脱下军裤,躺到了手术台上。两小时后,从她22岁的大腿外侧取下的一块15厘米长,5厘米宽的皮肤,移植到了烧伤战士的身上。

丁华琪也住进了病房。同室一位地方大娘见这位漂漂亮亮的姑娘好端端地割去一块皮,心疼地问:“你割给他皮的那位是你谁呀?”丁华琪说:“亲人。”

丁华琪在中年时转业回到江苏故乡,今年该是68岁了,不知她是否一生没有穿过裙子。何谓“救死扶伤”,何谓“白衣天使”,假如我们承认女护士丁华琪的行为是一种美德,美得惊人,我们就不能忘记她!

也许,最清楚地目睹了那儿的牺牲与悲壮的,莫过于那儿的医生与护士。许多年轻的从未有过恋爱经历的战士,临死前紧紧拽住年轻护士的手,许多同样未婚的女护士,把泪水滴在他们渐渐冰凉的手上。那是一支我们很难谱写的歌!是那样的艰苦,那样的壮烈,使那样的一代护士,成为真正的天使!

和平时代,在这支部队里,献身的团职军官已有18人,这相当于18个县长、县委书记……

长江源头第一河沱沱河就在格尔木辖区内。如果不是到了那里,我很难想像,处在沱沱河地区的官兵怎么连喝水也有困难。

那里有个地方叫五道梁,人称“鬼门关”。因为人到那里,互相看看,脸就变出青色来了。那是缺氧轻而易举地弄出的形象。曾经许多年,驻扎五道梁的官兵,每人发两条背包带,一条用于打背包,另一条用于背冰化水。那里的水摄氏70几度就开了,放一滴开水到显微镜下,就能看到活着的小红虫。

那是富有矿产资源的地域,水的硬度很高,水里的有害物质超过人体所能接受的健康标准。那水不只有他们自己喝,兵站是为过往部队做饭,招待住宿的地方,每个过往的人都喝那水,也只能喝那水。

在一切戍边守土的地方,都是很艰苦的,或缺氧、缺水、缺蔬菜,或寂寞,或紫外线太强、气候太热或太冷等等。在这个地带执全勤的部队,阳光、空气、水,三大项中没有一项是满足健康的。严酷的自然环境,使那里的官兵看上去脸是青的,嘴唇是紫的,眼睛是红的。

22医院的医生护士告诉我:“我们并不爱哭,可是每次上线为他们体检,经常是哭着为他们抽血。因为严重缺氧造成的血浓度增高,会致使抽血体检时血液凝固最大号的针头。护士不得不用输液的盐水,推进血管,稀释血液,然后马上抽出的血液是酱黑色的。”血液粘稠度严重增高,会不可避免地造成对心脏和肝脏不可逆转的严重破坏。

1986年,拉萨大站政委郭生杰,因肝萎缩从发病到死亡总共45天,终年46岁……拉萨,那是四千里青藏线的终点,团政委郭生杰病倒住进西藏军区总院的第二天,医院就报了病危。他都不相信自己很快就会死去。躺在医院里,他最放心不下的是独自一人在西宁的聋哑学校上学的哑女。

郭生杰18岁从陕北的窑洞来到格尔木的地窝子,在高原28年,从战士到团政委,没有人能说清他经受过多少暴风雪的袭击。妻子刘秀英是他的同乡,18岁嫁给郭生杰。早年,妻子还不到随军资格,他在青藏线上带着汽车连奔波,妻子带着子女就在陕北的黄土地上艰难生活。熬到随军,也难得团聚。妻子在格尔木,离他2000里,格尔木没有聋哑学校,女儿是哑巴,可女儿10岁了,该上学了。父亲没空,母亲独自把女儿送到西宁的聋哑学校去寄宿读书。

还记得4个月前,他到西宁开会,匆匆地去看了一次女儿,女儿在聋哑学校离母亲2000里,离父亲4000里,一年到头难得见到父母,一下子扑到父亲身上就哭了。不会说话的女儿,哭泣的声音跟会说话的孩子哭泣是不一样的,哭声婉转有无限倾诉,当团政委的父亲也泪流满面。

但是,只能匆匆一面,父亲甚至没有带她上西宁的大街去转一转买点什么,就要分别了。分别的时候,已经12岁的女儿咬住了哭声,泪水汪汪地举手跟父亲再见……这是一个从小就学会的动作,她生在高原的军营,还被抱在母亲手里的时候,车队出发,就有家属抱着孩子到营房门口来送行。

“再见!跟爸爸说再见!”在这里,这是一句祝愿,一句吉利话。平均海拔4000米以上的青藏线,年平均气温在零度以下,冰封雪阻,什么样的危险都可能发生。女儿说不出来,但女儿从小就学会了“再见”这个动作。西宁匆匆一面,爸爸又要走了,哑女含泪举手再见,这是对爸爸的祝福!现在,这一对父女,一个在青藏线的起点,一个在终点,遥隔4000里,还能再见一面吗?

为抢救政委,有20多名战士先后为政委献了血。1986年6月1日,这是郭生杰住进医院一个多月后,还记得今天女儿该过儿童节了。6月3日,为政委输血的针头已经流不进血液,傍晚,郭生杰政委去世,拉萨的天空依然是那么蓝。

妻子刘秀英随军后在军中的家属缝纫组为军人缝补衣服,在军营的加工厂、军人服务社都干过。丈夫去世后,组织上把她调到西宁,以便照顾哑女。与此同时,在格尔木读书的男孩也转学到西宁,入学时参加考试,百分制,孩子才考了几分。刘秀英自己在陕北农村只读到四年级,现在丈夫去世,留下哑女,留下学习成绩很差的儿子,秀英抱着儿子才考几分的成绩嘤嘤地哭了:“生杰,我怎么办啊?”

总算有一个女儿长大后考上了西安第四军医大学,1990年毕业时,根据总后勤部对老高原子女的特殊照顾政策,女儿郭莉敏可以分配到北京的解放军医院工作。但是,刘秀英却要求让女儿回来。

我见到刘秀英时,她告诉我:“兵站部的部长王根成把我叫去,骂了我一顿。”她说王部长说:“人家花钱要调北京还去不了,你把女儿要回来?”刘秀英说:“我没办法,还有一个哑女没工作没出嫁,我一个人怎么办?”部长说:“你就为了你自己,不为女儿前途着想?”刘秀英于是流着泪说:“好吧,我不叫她回来了。”

可是,女儿撇不下守着寡拉扯几个孩子长大的母亲,写信回来说:“妈妈,我从小在高原长大,我也就支援了边疆吧!”女儿自己去要求分配回来,至今在高原医院。

缺氧,高山反应,是到那里戍边的官兵每个人都要经历的严重事件。“当兵就是做奉献。”在那里,这话不是什么宣传,是事实。即使当兵当到复员转业了,带着被高原改变了的身体回故乡,仍然可能要付出很大的牺牲。

青藏兵站部政治部副主任刘进山,1945年在河北入伍,1959年到高原,离休时组织上把他安排到西安干休所。从西宁搬到西安的当天,因行李还没打开,他在招待所住了一夜。第二天,在自己家中住了一夜。分给他的房子很好,是有浴室的,他很满意,只是这天还没有来得及在那浴室里洗个澡。第3天发病,住进了医院。第38天,住进了太平间。他因肝硬化腹水死亡。他的儿子刘洋告诉我,他的父亲临终前对他说:“如果我能在干休所的房子里住上一个月,我也心满意足了。”又说,“如果我能在自己家的浴室里洗个澡,我也心满意足了。”刘洋也在他父亲战斗过的青藏线上服役。

今日格尔木有机场,那机场首先是军航。要建铁路,当年国家铁道部门的领导人说:这样的事,只有找军队。

军队开进去了,那是建设青藏铁路的开端。开进去的部队是铁7师和铁10师,如今那高耸入云的隧道群,那留在戈壁上的军人墓群,那挺拔的一双钢轨,就是这两个师留给高原的形象,是他们真正的纪念碑!

那墓群中还长眠着他们的一位师长,师长是在铁路修到格尔木,工程即将竣工时去巡检工程翻车而亡。我找不到他的墓,也不知他的姓名。那两个师在铁路修通后就奉命集体转业了。

格尔木人目睹了那次告别,当近万名军人向军旗告别,集体脱军装时,很多人都哭了,那是很悲壮的啊!尽管曾经多么艰苦,当兵的历史中也一定有过委屈,他们仍然爱部队,那是他们生命中走过的很不平常的历程,没有办法不爱。

还会被人提起的,多因他们曾有过女人。高原军中因之有不断壮大的“寡妇营”

格尔木烈士陵园不是战争年代的产物。还有些军人,未葬在陵园。在青藏线路况、车况极差的岁月,譬如20世纪60年代,他们在氧气也吃不饱的地域为国家建设拉矿石的岁月,部队曾经常常在半道上开追悼会,因为尸体不是矿石,他们无法把死在途中的战友拉回来,只好就地埋在昆仑山、埋在戈壁滩……没结过婚的当然也不会留下后代,许多人有墓无碑,日久连墓也不存,连名字也没有留下,他们真是奉献得太彻底了。

还有会被人提起的,多因他们曾有过女人。高原军中因之有不断壮大的“寡妇营”。那些大嫂们当初在故乡,说起随军叫“跟着男人吃政府饭”,并为此感到光荣和激动。千里随军随到格尔木,才知丈夫还在千里外的险要驻地,来此还当牛郎织女。“依俺的心思,一家人在一口锅里吃饭就是幸福,哪晓得唐古拉离这儿,比俺在老家上趟省城还远。”这不是哪一位大嫂的话,她们到了格尔木,才知在这儿当兵即使当到了军官,吃这“政府饭”也太难太难!

来探亲的妻子也只能住在格尔木,然后由部队跟她们在线上的丈夫联系,让千里下山来相会。80年代,一位名叫茶花的4岁女孩跟妈妈来看爸爸,她爸爸姓樊,在千里外海拔4700米的安多泵站,泵站正有替西藏紧急输油的任务,一时下不来。茶花跟妈妈在格尔木等了一个多星期,妈妈的假期快不够用了,母女就跟着运输车越过唐古拉山口,到达藏北安多,4岁的小茶花却怎么也摇不醒了。小茶花终于没有见到她的爸爸,高山反应使她再也没有醒来。

从此军中多了一条禁令:禁止来探亲的妇女和孩子越过海拔4500米的高度。可是,对亲人的想念,总是一再有家属越过这条禁令。1989年11月,一位叫张明义的军官的妻子,带着一岁零一个月的男孩和氧气,又越过唐古拉山口,一家人在安多团聚了。但是,小孩突然感冒。在那里,感冒会迅速引起肺气肿,就是要命的病。军车十万火急连夜往格尔木送,才送出200多里,小男孩停止了呼吸。

母亲抱着那孩子长行千里到达了格尔木,仍然不松手……直到把母亲和孩子再送到22医院,请大夫再三检查,确认是死了,母亲突然一声哭出来,所有在场的军人都下泪。

那孩子就葬在格尔木烈士陵园。张明义所在部队的全体官兵参加了葬礼。格尔木冬日的风雪中,几百名军人和一位母亲站在一位一岁零一个月的男孩的墓前,这是一支部队所能表达的全部心情!

儿当兵当到很远很远的地方,儿的婚事挂在娘的心上……几乎每一个士兵的婚姻路线,都是娘,是爹,是亲戚朋友,为他们在故乡的小路上,一趟趟东奔西颠踩出来的。

格尔木汽车3团有个汽车兵,叫郭群群,一米八的大个,当兵4年多还没有回过家。1983年元月,他被批准回家去成亲,还不知将要结婚的妻子是啥模样。请不要惊讶,很多大兵都是这样,像他们的父亲和祖父一样,到成亲的那一天或前两天,才见到那个要成为妻子的姑娘的面。

就在这时,有个加运任务,要给西藏运年货。连长说:“回去探家的人大都走了,你跑一趟吧,回来你就走。”郭群群没啥说的,开着车就上路。

那是隆冬1月,青藏线上气候最恶劣的季节。车到唐古拉,遇到暴风雪,天地混沌一色,严重缺氧,不但人缺氧,车也缺氧,一缺氧,汽油燃烧不充分,车也受不了,车抛锚了!

饥饿、严寒,郭群群胃穿孔。唐古拉山口,那是世界最高的山口之一,往拉萨去还有一千里,送回格尔木也有一千里。又遇到雪阻,送不下来,郭群群死在途中了。

3团的一位中尉军官奉命去这大兵家乡处理善后。郭群群的老家在陕西秦岭脚下。中尉坐了很久的车,坐到没有路了,就走。又走了很远的山路,找到了群群在山沟里的家。

这位军官告诉我:“那家,破旧得我没法跟你说。”他说一眼望去,整座大屋,最新的就是大屋正中一个大酒缸。不,最新的还是缸上贴着的一张菱形大红喜字,是个红双喜。

“我不敢进门了,进去咋说?”

可是必须进啊!郭群群的母亲近60岁,几乎失明的双眼深深地陷在眼窝里,听说部队来人,老母亲用手来摸中尉。“群群呢?”老人问。

当听懂了儿子的消息,老人呆住。然后颤巍巍地走到那个大酒缸边,双手去摸酒缸,然后突然用巴掌使劲拍打着那大缸,一下又一下,使劲拍,边拍边泣道:“群儿,娘给你找到媳妇了,你咋不回来呢……”

中尉拿出500元抚恤费,600元生活补助费,双手捧给老母亲。母亲叫着群儿他嫂的名,说:“收下吧,让群儿他哥再借点,加上,到山南去买头牛,开春耕地。”

军官告诉我,他哭了。他说他也是农民的儿子,家里也有老母亲,他本该知道一头牛的价格,但他没想到这事,这事像一道闪电劈在他的心上,他把旅差费掏出来,顾不上他怎么买票归队。他说:“我没想到我带来交给群群他娘的钱,还不够买一头牛。”

可是老母亲坚持不收:“按部队的规矩,咱不能多收。”军官就跪下去了:“娘,娘,这是我的钱,也就是群群的钱。”

请不要震惊,这只是一个大兵的故事,一个母亲的故事。

在高原,仅总后青藏兵站部这支部队,在新中国的和平年代,已有680多个大兵,永远长眠在他们为之服务的4000里青藏线上。

“献了青春献终身,献了终身献子孙。”这话出自那里,既不是豪言壮语,也不是牢骚怪话,是一句实话。许多年轻寡妇,带着孩子,继续在高原为吃不上蔬菜的军人磨豆腐。那里有第一批来到高原,在那夜色的篝火中搭帐篷的家属……大漠孤烟直,野火烧枯桑;门前树又绿,丈夫不复还。悲壮乎!

还有父母双亡的军人儿女,在格尔木街头卖酸奶,在馆店端盘子,在舞厅陪人跳舞……是许许多多只能用羌笛用马头琴去吹弹的故事营造着高原的经济市场。更多的,成千上万的军人,带着各种高原病,带着因冻伤冻残路险车翻而被锯掉的断肢凯旋……大道通天噢云飞扬,勇士归故乡噢,亲娘泪千行。悲壮乎!

但是,青藏高原向现代文明走来了。

黄河,长江,都从这里起步,九曲回环飞流直下,流过万家门前。不管怎么说,这是我们的祖国

通往拉萨的铁路是世界上海拔最高的铁路,火车飞越千里戈壁,万丈盐桥,飞越两山之间横空穿行的钢铁天堑,请想像一下吧,那是北京人在地面看见飞机只有一丁点儿在高空中飞行的高度。

五十多年前,格尔木还没有一间屋。如今已是青海省第二大城市。若看格尔木市的辖区,总面积12万多平方公里,北京市区包括所辖区县的总面积是1.68万平方公里。格尔木市有7.5个北京市大,是世界上辖区面积最大的市。如果没有格尔木,就没有青藏公路,青藏铁路的修建也不可思议。今日格尔木正以非凡的速度,发育得颇像历史上的敦煌。

从格尔木北去千里就是敦煌。那条公路也是50多年前军人与民工共同修通。从敦煌西出阳关就通西域,古丝绸之路是由经济交流带来文化诸方面的发展,才有了汉唐的辉煌。西部高原有200多万平方公里,这是近“五分之一的中国”。一条青藏公路和铁路,它已经产生和仍将产生的作为,对繁荣西部高原经济,从而实现中华民族全面的振兴,其历史和未来仍将产生的伟大意义,堪与古老的丝路共光辉。

今天,当我们听到为青藏铁路通车奏响的凯歌,不能忘记所有的凯歌都是用青春、热血和生命去铺排出音符。当然,前述的极其艰苦状况,经军队和一代代军民极大的努力,从20世纪80年代开始有了很大改善,青藏线上每个兵站都有楼房,有暖气。严重缺氧的地段,往士兵的宿舍里供氧气。进入90年代,官兵英年早逝的情况已被改变。

但大自然的艰苦状况仍然放在那儿,青藏线上不化的冰雪、缺氧的大气候,仍然放在那儿。直到今天,在海拔最高最艰苦,千里不见一片树叶的唐古拉地区,看看士兵在营房里栽培出那么多美丽的花,为那些花,士兵把配发给他们的维生素片也拿去溶化了养花,你会不会感动?世上再没有比他们更渴望绿色,更爱鲜花的人了!格尔木,那方圆百里、千里惟一有树叶的地方,仍然不断在种树。没有人能说清那儿的树,一棵该值多少钱。看一棵树活了没有,要看3年。谁敢砍一棵树,“我枪毙你!”当荒原成为我们生存的依靠,你不爱它,怎么办?

即使在最艰苦的岁月,也有婴儿诞生。格尔木,是这样一天天长大。是千万个父亲和母亲生下了你,也是千万个从未成为父亲和母亲的少男少女生下了你,孕育了你!

(作者系著名作家,著有《无极之路》、《智慧风暴》、《新教育风暴》、《贫穷致富与执政》等)