《孔乙己》中笑的心理学阐释

2006-02-02黄天铨

六十年代初,叶圣陶就在文章中指出:“《孔乙己》的写作“从‘才可以笑几声说起,以下一连串说到笑”,“这篇小说简直是用‘笑贯串着的”[1]。以后,不断有研究者在文章中论及《孔乙己》中的“笑”,概括其观点,大致有三:一种认为《孔乙己》就是通过“(孔乙己的)悲惨遭遇反而遭来阵阵哄笑的畸形现实,深刻地揭示出封建社会下层人民群众思想昏沉、精神麻木的严重问题”[2];另一种认为“由于孔乙己身上处处散发着腐朽的孔孟之道的臭气,所以常被短衣帮取笑,这说明孔孟之道、封建士大夫思想与劳动人民之间的尖锐对立”[3];第三种则是上述观点的结合,认为一方面“孔乙己身上的封建思想意识的表现的确是可笑的”,另一方面这笑也表现了“当时那些尚未觉悟的人的冷酷行为”[4]。我们认为,这三种解释都面临着一些棘手的问题而不能自圆其说:如果人们笑的是一个苦人的悲惨遭遇,那这笑就确实笑得冷酷,笑得无情,但是为何我们阅读这篇小说时,也同样感到孔乙己好笑呢?如果“悲惨遭遇”会引起人们的哄笑,那么,站着喝酒的短衣帮人人都有自己的苦情账,为什么只有孔乙己成了哄笑的对象? 《祝福》中的祥林嫂再嫁再寡、夫死子亡,为什么没有遭到社会的哄笑?如果人们笑的是腐朽的封建思想,那么这笑就笑得有理、笑得革命,但是为什么我们又会对被笑者产生同情呢?如果封建思想意识会引起人们的哄笑,那么长衫主顾、丁举人以及《祝福》中的鲁四老爷岂不更应该成为哄笑对象?至于第三种观点,在无可奈何的情况下作出调和折中,其结果也不能左右逢源,只会陷入一种“说不清”的两难之境。

那么,《孔乙己》中的“笑”是不是一个难于索解的“斯芬克斯之谜”呢?否!只要我们用多向的多维思维代替习惯的单向线性思维,对《孔乙己》中的“笑”作出多角度的系统分析,特别是对其中笑的心理基础进行深入的剖析,这个谜还是可解的,本文就企图在这方面作一些尝试性的探讨。

一

首先要提出的是,孔乙己的举止言行,心理特征诸方面是否具有可笑性?他身上引发人们哄笑的因素究竟是什么?

为了回答上面的问题,我们不妨先回顾一下黑格尔关于“笑”的一段论述,他说:“任何一个本质与现象的对比,任何一个目的因为与手段对比,如果显出矛盾或不相称,因而导致这种现象的自我否定,或是使对立在实现中落了空,这样的情况就可以成为可笑的。”[5]叔本华也曾经说过类似的话:“笑的原因不外就是突然知觉到观念与实体之间的不协调。”[6] 我们说,在孔乙己身上确实表现出许多导致自我否定的不相称、不协调,这些都是引人发笑的因素:

首先是人与环境的不协调。在咸亨酒店里,买一碗酒“靠柜外站着,热热的喝了休息”的多是做工的短衣帮,然而身着长衫的孔乙己却操着之乎者也的腔调,混迹在这帮劳动者的群体中。对于这个群体来说,他是一个异己物。他的衣着、语言与他所置身的环境显然是不协调的,因此在小伙计的眼中,他也是“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”。英国美学家威廉·荷迦斯曾经说过:“不恰当的和不可相容的过量,总会引人发笑。”[7]他举例论证道,成年人头上戴一顶婴儿帽,小孩子戴假发和大人帽,一个现代裁缝扮演罗马大将去演悲剧,都是很可笑的。孔乙己的言行,不也可以作如是观吗?我们中国有个成语“不伦不类”,就是讽刺上述这种不协调现象的。长衫客立于短衣帮中,之乎者也混入俗话俚语中,不是也有些不伦不类而显得可笑吗?

其次是认知与事物的不协调。这里的不协调并不是一般的认知错误,而是如康德所说:“在一起引起活泼的撼动人的大笑里必须有某种荒谬背理的东西存在着”。[8]这是一种荒谬可笑的不协调。例如孔乙己考问小伙计“回”字的四种写法后,居然一本正经地说“记着!这些字应该记着,将来做掌柜的时候,写帐要用”,可是小伙计却暗想道:“我和掌柜的等级还很远呢,而且我们掌柜也从不将茴香豆上账”。于是“又好笑,又不耐烦”。康德在《判断力批判》中还说:“笑是一种从紧张的期待突然转化为虚无的感情。”的确,我们在读到孔乙己以一副诲人不倦的面孔教导小伙计“记着,这些字应该记着”时,满以为他要发一些合乎事理的高论,谁知他却讲了一些与事实相悖的梦呓,这也就象相声中的抖包袱一样,使我们的期待落了空,这时,我们才发觉他那煞有介事的神态和语言是多么可笑!

再次是目的与手段的不协调。别人说亲眼看见他偷了何家的书,被吊着打。孔乙己“额上青筋条条绽出”进行争辩,然而他争辩的理由却是“窃书不能算偷”,“读书人的事,能算偷么?”自相矛盾,欲盖弥彰。接着他引经据典所说的“君子固穷”之类,则是转移论题的诡辩,当然“引得众人都哄笑起来”。再如分发茴香豆一事,“孩子吃完豆,仍然不散,眼睛都望着碟子”,孔乙己着了慌,“伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道,‘不多了,我已经不多了,直起身又看一看豆,自己摇头说,‘不多不多!多乎哉?不多也。”孔乙己的目的只是要孩子们不再“觊觎”几粒残剩的豆子,大可不必费那么大的气力。俗话说“杀鸡焉用牛刀”,真的拿着牛刀去杀鸡,难道不是一件可笑的事么?

我们说孔乙己身上确实具有一些滑稽可笑的喜剧性因素,但是,他又和一般的喜剧性人物有所不同,这就是他的喜剧性又植根于他的悲剧性,他实在是一个以滑稽为特征的“喜剧性悲剧人物”。

孔乙己是封建社会末期的一个没落的读书人,他与当时的绝大多数读书人一样,都曾企图以读书为敲门之砖,以科举为进身之阶,爬上统治者的地位。但是,他也如同许许多多跃不上“龙门”的士子一样,碰得头破血流,摔了下来,孔乙己他明明已沦入社会下层的行列,却偏偏不肯脱下身上的长衫,尽管那长衫“又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗”连小伙计也感到看着不顺眼。他明明已饱尝了封建科举制的苦头,却还念念不忘那些子曰诗云,之乎者也。柏格森指出:“当目前的现实要求他有所改变的时候,他却去适应已经过去的或者是想象中的情况。这一回,滑稽就在人物身上落了脚。”[9] 我们认为,就孔乙己这个具体人来说,是可笑和可悲同时在他身上“落了脚”。如果说科场失利,“终于没有进学”,使得他成为读书人的异己物,那么,失败之后的他还不能改变自己以适应新的情况则使他成了普通人的异己物。他成了一个既不能跻身于长衫群体又与短衣帮油水不相融合的孤独者。这是可悲的,而更为可悲的是,他对自己的异化是毫无意识的。从哲学角度看,就是说孔乙己主观上的“自我”与客观上的“自我”发生了断裂。他无视现实,刻板地、固执地追求心目中的自我的实现,在“愈过愈穷,弄到将要讨饭”,连最低层次的生理需要都难以满足时,还以读书人自居,“想要变得越来越像人(当指“读书人”一一引者)的样子”[10] 其结果,只能是身着破长衫,哼着“者乎”之类,一步一步向着悲剧性的末路走去。

这就是孔乙己身上的悲剧性因素。

这也是孔乙己身上应引起人们的同情之处。

二

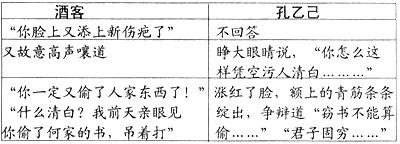

如果把孔乙己看成是一个信息源,那么,应该说他身上发出的信息既有喜剧性的又有悲剧性的。而在正常状况下,他身上喜剧性的信息量还是有限的,他的不协调主要是身着长衫、靠柜台喝酒而已,这一点固然可笑,但是笑过几次的人对此一定会司空见惯、熟视无睹,决不会老是为此哈哈不已。至于孔乙己平时的谈吐,绝大多数都不具有可笑性,试看“温两碗酒,要一碟茴香豆”、“你读过书么”、“不多了,我已经不多了”,其中并没有多少笑料可寻。酒客们是以从他身上挖掘笑料为满足的,那么怎样才能激发他身上的喜剧性因素,促成他作出种种不协调的表演,引起哄堂大笑呢?唯一的途径是通过信息反馈、向他施以较大的刺激,使他痛苦、使他烦躁,使他不安、使他生气。使他失去自控,让他在精神状况偏离常态曲线的情况下作出不协调的反应。我们不妨剖析一下小说中引起哄笑的几次舌战:

这场舌战中,酒客以“伤疤”为突破口,矛头指向孔乙己的自尊。“又添”一句声东击西,诱其诡辩,骗其上钩。当孔乙己拒绝回答,报之以沉默时,酒客就直捣黄龙,高声嚷“偷”,孔乙己不得不出头维护自尊,在这时,酒客才耍出杀手锏,一个“亲眼见”,一个“吊着打”,使孔乙己乱了阵脚,破绽百出,终于引起一阵哄笑。再如:

这回的矛头所向,却是孔乙己主观上的“自我”,以假装糊涂的问话开场,紧接着就直刺孔乙己的致命处——“半个秀才也捞不到”,使不肯脱去长衫的孔乙己感到无地自容,精神崩溃,言语失常,从而又引起一番哄笑。

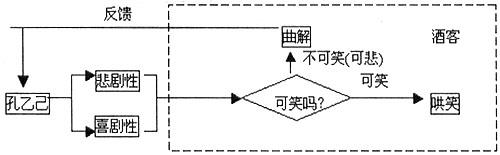

应该指出,孔乙己的“没有法”、“免不了偶然做些偷窃的事”,实在是逼上梁山之举,有罪的不是孔乙己,而是那个“逼良为盗”的社会。孔乙己捞不到半个秀才,只能说明科举制度黑暗,而不能说明孔乙己文化太低,甚至字也不识。对于孔乙己发出的悲剧性信息,我们这样阐释,才是符合信息原义的“解码”,然而那些酒客却把这些作了颠倒是非的曲解,而且将这曲解的结果再反馈给孔乙己,强加于孔乙己头上。孔乙己当然不能接受。但是由于出身和认识的局限,他讲不出反对那种社会秩序和科举制度的话来。他唯一的武器就是之乎者也,于是在东遮西掩、无法招架之后,只得耍出他的黔驴之技,满足了众人一笑的企望。上述过程用图形表示就是:

在上述过程中,酒客和孔乙己的心理态度是截然不同的,对酒客来说,这场舌战只不过是无聊的调剂、酒余的遣兴、得意的卖弄,所以他们尽管剑拔弩张,精神却是放松的,内心却是愉悦的;而对孔乙己来说,他视之为人格的捍卫、自尊的维护,严肃的战斗,精冲是紧张的,内心是愤慨的,他青筋绽出,使出全身解数,显得十分认真。鲁迅先生说过,《孔乙己》的写作用意在于描写一般社会对于苦人的凉薄[11], 这“凉薄”不是体现于笑孔乙己的可笑之处,而是体现于酒客们这种激惹孔乙己的手段,是他们故意曲解孔乙己身上的悲剧信息,通过反馈,向孔乙己施以强刺激,从而使他作出喜剧性的表演,简言之,就是迫使一个悲剧人物扮演了喜剧性的角色,这就更加增添了这一人物的悲剧性,也就充分表现了“导演”的凉薄。

还应当指出的是,掌柜的逗笑中还包藏着他特殊的用心,这一点鲁迅先生在小说中已暗暗挑明:“掌柜见了孔乙己,也每每这样问他,引人发笑”,“此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了”,由此我们可以看出,挑逗孔乙己以引人发笑,只是掌柜的生意经络,他把孔乙己当作了酒店中招徕顾客而又无须报酬的滑稽小丑。这种行径,不仅表现了他对苦人的凉薄,而且显示了他唯利是图的阶级本性。

在小说中,“邻居孩子”也促成孔乙己作过一番喜剧性的表演,但他们是纯真的。鲁迅先生用“赶热闹”三字把他们与大人区别开来,说明他们并不带有戏弄孔乙己的目的,围着孔乙己要茴香豆吃,表明他们对“讨饭一样的人”毫无鄙视之意;得陇望蜀,吃了还望着碟子,流露出孩子的天真。客观上他们使孔乙己着了慌,但这着慌与心灵被创时的难堪、着急是迥然不同的两码事,孔乙己既没有青筋绽出,也没有颓唐不安,他只是温文尔雅地“之乎者也”了一通。事实上在这一过程中,孔乙已扮演了一个吝啬的施舍者的角色,他并没有感受到任何的心理挫折。可以想象,当孩子们“在笑声中走散”时,孔乙己说不定也会流露出喜悦的神色呢!

注释:

[1]叶圣陶.揣摩[J].语文学习,1961.(1).

[2]陈根生.孔乙己主题的商榷[J].语言教学,1980.(6).

[3]秦亢宗.鲁迅作品教学问答[M].成都:四川人民出版社,1979.

[4]吴敏之.鲁迅的<孔乙己>[J].语文学习,1959.(11).

[5](德)黑格尔.美学(第三卷)[M].北京:商务印书馆,1984.

[6](新西兰)拉尔夫·皮丁顿.笑的心理学[M].广州:中山大学出版社,1988.

[7](英)威廉·荷迦斯.美的分析[M].北京:人民美术出版社,1984.

[8](德)康德.判断力批判[M].北京:商务印书馆,1965.

[9](法)柏格森.笑——论滑稽的意义[M].北京:中国戏剧出版社,1980.

[10](美)马斯洛.自我实现的人[M].北京:三联书店,1987.

[11]孙伏园.鲁迅先生二三事[M].作家书屋,1945.

(黄天铨,皋高等师范学校)