北魏云冈与龙门等石窟

2004-03-19金维诺

金维诺

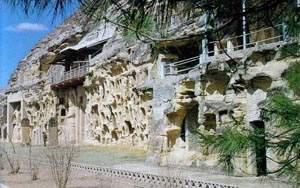

Yungang Grottoes, formerly called fairy rock, located at the south foot of Wuzhou Mountain, 16 kilometers far from the west of Datong City, continuous to be one kilometer in the east and west, is classified into eastern, middle and western sections based on the mountain at the back. There exist 45 caverns and about 51,000 torsos of large or small-sized statues and it's a large grotto managed by royalty. Longmen Grottoes is situated in Yique, 25 kilometers south of Luoyang and Grottoes flanks the banks of Yihe River.

There exist 2,137 holes and niches now (1,352 holes, 785 niches). The Guyang Cave, Binyang Cave, Lotus Cave, Weixi Cave, Grotto Temple on the west side are all the representative grottoes in North Wei Dynasty. There are niches for a statue of the Buddha around the four walls of Guyang Cave; most of them have "Statue Inscription" ,which is the grotto with most statue inscriptions. Guyang Cave was the earliest-cut and large-scale cavern. Lotus Cave was cut after Binyang Cave.

The earliest way of counting years for the statue inscriptions inside the grotto was 2nd year of Emperor Zhengguang (AD 522), which means cutting was prior to 2nd year of Emperor Zhengguang. Seven Buddha and feet-crossed Maitreya are regarded as the major statues of south and north grotto temples, on one hand reflecting the temporal Buddhism belief and also showing Liangzhou and Pingcheng influenced by statues. However, the statues' proportion is all wide and short and they have the local features. Near South and North Grotto Temples, Wangmu Palace Grotto, Luohan Cave Grotto, Baoquan Temple Grotto, Zhangjiagou Door Grotto, Lotus Temple Grotto, etc. There is Xumi Mountain Grotto in Guyuan, Ningxia.

公元439年,北魏太武帝拓跋焘灭凉,俘掠凉州僧徒3000人及宗族吏民30000户迁平城﹙今山西大同市﹚,形成“沙门佛事皆俱东,像教弥增”的局面。曾在麦积山习禅、后游凉土的高僧玄高以及昙曜也先后来到平城。太平真君七年﹙公元 446年﹚,又徙长安工巧2000家于京师,平城一时遂成北方佛教的中心。拓跋焘灭法,佛事稍歇。但文成帝拓跋浚即位后,兴光元年﹙公元454年﹚又于五级大寺内为太祖以下五帝铸释迦立像,各长1.6尺,用赤金25万斤。拓跋浚还仿拟“皇帝即佛”的故实,命按他的身材雕刻石佛,颜面足部皆有黑斑。此后大肆兴建佛寺,公元466年,献文帝起永宁寺,构七级浮图,高300尺。皇兴中,又造三级石塔,高10丈。到孝文帝拓跋宏太和元年 (公元477年) 平城寺院新旧已达100所、僧尼1000余人。四方州郡寺院多达6478所,僧尼77258人。而云冈石窟的开造,更是北朝佛教史上的重要事件。

云冈石窟,旧称灵岩,位于今山西大同市西16公里的武周山南麓,东西绵延一公里,依山体分东、中、西三区,现存洞窟45个,大小造像51000余躯,是由皇室经营的一所大型石窟。《魏书·释老志》记述:“和平初,师贤卒,昙曜代之,更名沙门统。初,昙曜以复法之明年,于京城西武周塞凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一时。”

由昙曜主持开造的5窟即今天云冈第16至20窟,规模宏大,气势雄伟。平面呈马蹄形,穹窿顶,前开拱门,门上开明窗。佛像形体高大,多为三尊佛像,或坐或立,是河西凉、秦二州三世佛形式的延续。第20窟前部坍塌,本尊为结跏趺坐禅定像,坐高13.7米,左侧存立佛一尊,右侧佛像已毁,主尊身后头光和身光雕刻异常精细。第19窟正壁主尊高达16.8米,结跏趺坐,手作说法印;门两侧耳洞各刻一尊倚坐佛像。第18窟三尊佛像均作立姿,中间的主佛高15.5米,身着袒右千佛袈裟,内着僧祇支,右手下垂,左手持衣角举胸前,形体壮硕,仍保存早期造像特征。立佛壁间雕饰层叠而上的菩萨、罗汉高浮雕群像。第17窟本尊为交脚弥勒像,东西两侧各开一龛,龛内分别雕造佛像。弥勒菩萨像面部已风化,造像体态劲健挺拔,为云岗石窟中的佳作。第16窟造像与17窟大体相同,正壁立佛头接龛顶,高大壮崇,门内侧各开大龛,中作结跏趺坐佛。昙曜5窟的三世佛像,正壁中间本尊造像形体伟岸而有气势,两侧佛像体量较小。佛像高鼻深目,方颐阔肩;菩萨高冠,斜披络腋,庄严端肃。属于北魏早期佛教石窟造像的典型样式。

太和年间﹙公元477——494年﹚,云冈的开造规模和雕刻内容出现了新的因素,这一时期的石窟为大型双窟。以中区的第5、6双窟、第7、8双窟和第9、10双窟最有代表性,平面为方形,窟内设刹心龛柱,雕饰华丽。洞窟形制吸收凉州中心柱窟的因素,仿木构窟檐和阙形龛又与敦煌275窟相近似,这种兼收并蓄的作风,形成云冈第二期洞窟独具特色的塔庙式形制,为表现丰富的佛教题材提供了更多的空间。这个时期的佛像,以后壁和剎心正面龛像为主,比例缩小,和悦平易之感加强。菩萨、供养天人、护法神等类形像各具情态。大量雕刻文殊与维摩辩难、佛本生故事、佛传故事以及供养人行列。前期衣纹紧窄的偏袒右肩式袈裟,为此时褒衣博带式所代替,衣纹由突起的条状褶襞逐渐演变成阶梯状。佛像衣装上的这一明显变化,从一个侧面反映出南北文化交流的重要影响。

第7、8双窟,大约是在孝文帝继位之初开凿的,题材和整体布局基本相同,第7窟后室正壁开上下两层大龛,上层雕三世佛,左右各雕思惟菩萨一身。下层龛为释迦、多宝佛并坐像。前、后室左、右两壁,分层雕双佛龛,内容多为本生故事和佛传故事。窟顶藻井中心作盛开莲花,飞天环绕盘旋,姿态优美。 继第7、8窟之后开凿的第9、10双窟大约完成于太和八年以后。窟前凿有列柱前廊,窟内佛龛出现仿汉式阙形龛和屋檐式门楣。窟内主像分别为释迦和弥勒,壁龛中多为释迦多宝并坐像、思惟菩萨像,门楣上浮雕阿修罗、大自在天等护法神像。第9窟前室西壁上层龛为弥勒菩萨天宫说法像;中层并排雕镌二佛龛,外龛佛像结跏趺坐于金刚座,左手握衣角,右手作触地印。佛座两侧各一蹲狮,座前浮雕一胡跪者。整铺似为释迦降魔成道像。内龛佛为袒右跏趺坐像,右手作施无畏印。这两龛与上层构成一个整体,表现的是释迦牟尼的成佛过程。后室明窗侧壁的文殊和普贤菩萨浮雕是新出现的题材,人物动态生动。第10窟后室门壁明窗两侧的佛传故事浮雕画面,基本沿续了龟兹石窟佛说法图的构成方式,中间雕刻佛像,周围安排故事人物。窟内的边饰纹样,或刻或镂,变化多端。

第5、6双窟在窟形和佛像样式上都反映出较强的时代特点。第5窟为平面近椭圆的殿堂式窟,南壁东西两侧转角处雕刻五级方形佛塔,白象承座,佛塔将汉式屋檐与印度风格的塔刹糅为一体。窟内主像为三世佛,中间大佛坐高17米,火焰纹背光与窟顶相接,是云冈石窟最大的造像。第6窟中设方形塔柱,九重密檐直通窟顶。四面开龛造像,层层叠叠。佛像衣装作褒衣博带样式,菩萨着帔帛大裙。中心塔柱上层四面龛各雕一立佛,高近5米,宽服大袍,衣角重叠风动;两侧的胁侍菩萨体量较小,身躯修长,天衣帔帛绕臂飘举。在四壁下层、中心塔柱下层龛楣两侧、东西两壁以及南壁明窗两侧,以浮雕的形式表现释迦牟尼从降生前后到成佛的种种事迹,共计39幅,在构图形式和人物的雕造上都较第9、10双窟丰富和成熟。这些构思精巧、有浓厚汉文化面貌的作品中,具有鲜明的南北交流的时代特点。第二期大型双窟,在东区尚见存第1、2一组中心塔庙窟。

由昙曜五窟的初建到第二期双窟的开造,构成了云冈石窟的基本面貌。太和十八年,北魏迁都洛阳,云冈的开窟造像活动,虽仍延续了一段时间,但开窟造像已由皇室转向士族,营建规模减小,亦无整体规划。属于这一时期的石窟主要是分布在20窟以西的中小型窟龛,为云冈第三期石窟。这个时期的造像面型清秀,长颈削肩,服饰衣着褒衣博带,褶纹重叠而繁复。第38窟保存较完整,为其中代表。

北魏迁洛之后,除在龙门、巩县等地开龛造像之外,并在洛阳建有瑶光、景明、永明、永宁诸寺。到宣武帝延昌年间,境内寺院已多达13727所。到北魏末年,境内僧尼多至200万,建寺30000余所,仅洛阳一地就有佛寺1367所。

龙门石窟在洛阳南25里的伊阙,石窟群就雕凿在伊水两岸崖壁。现存窟龛有2137个 (窟1,352座,龛785个) 。窟龛大部份都在伊水西岸,其中大窟有28个;东岸多是唐代洞窟,有7个大窟和一些小窟。石窟开凿最迟是在太和年间,古阳洞不少造像铭可以证实这一点。北魏晚期是石窟凿造最盛的时期,以后东魏、西魏、北齐、北周,隋,都在前代未完成洞窟中继续有所雕造,仅有个别新开凿的洞窟。唐贞观以后,龙门又逐渐成为贵族、皇室造像的中心,盛唐以后才逐渐沉寂。

西岸古阳洞、宾阳洞、莲花洞、魏字洞,石窟寺都是北魏有代表性的石窟。古阳洞四壁满布佛龛,多数均刻有“造像铭”,是龙门造像铭记最多的一个窟。从这些铭记可以知道发愿造像多是北魏贵族,有长乐王丘穆陵亮夫人为已死儿媳造像的铭记,有比丘慧成 (孝文帝堂兄弟) 、北海王元详 (孝文帝的兄弟) 及其母高氏、齐郡王元佑 (文成帝的孙子,孝文帝的堂兄弟) 、广川王贺兰汗妃侯氏 (孝文帝的叔母) 、安定王元燮 (他的父亲是太武帝的孙子,是孝文帝的亲信) 以及元洪略 (乐陵王思誉子) 、杨大眼等的造像铭;另外还有很多佛龛是一般官吏等修造的,充分反映了这时贵族社会迷信佛教的风气。

关于古阳洞的开创年代,一般都依据丘穆陵亮夫人造像铭年月,定为太和十九年 (公元495年) 。但这一佛龛开凿在三层主龛的上部,不会比占据两壁主要部位的三列大龛为早。三列大龛,现存六则造像铭,有三则是有年代的。比丘慧成为父始平公造像铭是太和廿二年 (公元498年) ,孙秋生等二百人造像记是始于太和七年(公元483年) 而到景明三年 (公元502年) 五月廿七日造讫,比丘法生造像记是景明四年(公元503年) 。这些大龛的修造期间比丘穆陵亮夫人龛会长得多,动工或筹建实际上比该龛早,这些大龛虽是不同的施主出资修造,但是它们显然是在修窟时有计划统一安排的,或者正是这些修造者共同出资开凿了古阳洞。孙秋生等造像铭所记由太和七年到景明三年约20年时间,不能单纯理解为开凿一龛时间,如果佛龛造讫是景明三年,那么太和七年就应当包括了开窟的时期。所以古阳洞的开凿应该是在太和七年或以前。

古阳洞是最早开凿而又规模很大的一个洞窟。进深约13.50米,高约11.10米,宽6.90米。圆雕的主尊佛像,风化剥蚀较甚,两侧菩萨像保存较完整,厚重而又均称的造型以及上身微微前倾的姿态,可以看出当时在制作大型石造像方面的艺术水平。两壁三列大型佛龛,每列是相对称而又有微小变化的四座龛,南壁最下列只有两龛,可能是未照计划完成。龛里有的是释迦牟尼坐像,或释迦、多宝二佛并坐像。在两壁大龛之间以及上部,以后加雕了很多小龛和“千佛”。

古阳洞的佛像都是北魏晚期流行的瘦削型,下垂的衣裙作极为规则的叠纹。龛额和龛里佛像身光都雕造各种不同装饰,是极富于变化的优美的图案纹样。龛额雕造的故事画像,与龛下供养人画像一样,是具有绘画趣味的作品。

在古阳洞开凿以后,北魏皇室又继续在龙门进行了更大规模的雕造活动。据《魏书释老志》称:“景明初,为高祖、昭皇太后营石窟二所。初建之始,窟顶去地三百一十尺,至正始二年中,始出斩山二十三丈。至大长秋卿王质谓‘斩山太高,费功难就,奏求下移就平,去地一百尺。南北一百四十尺。永平中中尹刘腾奏为世宗复造石窟一,凡为三所,从景明元年至正光四年六月已前,用功八十万二千三百六十六。”

这段文字记载了北魏皇室在龙门大规模开凿的年代和耗费的人力。根据斩去山壁的高广尺寸、三窟结构,以及石窟内供养人像,可以确定这三座石窟就是宾阳三窟。事实上在北魏时期,三窟并未完成,一直到唐贞观十五年,魏王泰为皇后长孙造像,才完成左右两窟的主要雕刻。

宾阳三窟的中间一窟为北魏所完成,在窟外门侧,每边有一个高肉雕的力士,透过衣饰所显露的厚重体质,以及怒目蹙眉、挥掌握拳的情态,刻画了孔武有力的形象。由尖拱形的窟门进去,是马蹄形平面的洞窟。窟深约11米,宽11.10米,高9.30米。窟顶作穹窿形,中部藻井为重瓣莲花。莲花四周是八个伎乐天和二供养天,裳带飘扬,姿态优美。在窟的正面释迦结跏跌坐,坐前有两头石狮。左右是二弟子、二菩萨。窟左右壁又各为一佛二菩萨立像。在这些石雕的后面石壁上,装饰华丽的背光、头光以及浮雕弟子像。

洞窟前壁是绘画性的浮雕,自上至下共四层,门两侧的最上部是《维摩变》,相对的文殊与维摩的形象有着相当成熟的艺术水平,特别是维摩的形象描绘了当时现实生活中具有代表性的文人气质,在一定程度上反映了部份贵族文人的精神面貌。第二层相对两幅故事浮雕,是须达那太子本生和萨埵那太子本生。宾阳洞的浮雕是用独幅的画面表现连续性的故事内容,与各地石刻以及壁画中的本生故事联系起来考查,可以了解当时故事画表现形式的演变。

第三层是《帝后礼佛图》,一边雕造皇帝及其待从;一边雕造的是皇后及宫女。根据记载这应该就是北魏孝文帝及其后妃供养像。它们代表了当时风俗画的发展水平。艺术家巧妙地在浮雕上处理了人物之间的相互关系,表现了静穆的而又行进着的活动状况,反映了当时贵族们在宗教活动中的精神状态。而艺术家却特别注意了扑捉那种虔诚、严肃、宁静的情态与心境。这两铺杰出的古代艺术品,却被盗出国外。《皇帝礼佛像》现在美国纽约大都会艺术博物馆;《皇后礼佛像》在美国堪萨斯城纳尔逊博物馆。在《帝后供养像》的下边是《十神王》。在洞窟的地面,雕有莲花等装饰图案。

莲花洞是在宾阳洞之后开凿的。其中窟内造像铭中最早的纪年是正光二年 (公元522年) ,说明开凿是在正光二年以前。莲花洞宽6.15米,深9.60米,高6.10米。窟顶有六飞天环绕莲花藻井,莲花周围的飞天,是北魏时期雕塑艺术杰出的创造。艺术家真实生动地扑捉了优美的运动规律,表现了人的富有韵律的动态。天女在天空乘风飞翔,天衣、云彩,随风飘动、似随音乐的旋律在翻飞。天女体态轻盈,而又真实自然,使你感到飞翔似乎是符合音乐韵律的一种合乎自然的优美的运动。窟正面中央,为5.30米高的立佛,旁有二菩萨立像,高4.20米,佛与菩萨间有迦叶、阿难二弟子浮雕像。在其它壁面雕凿有许多小龛,小龛形式变化很多,有的龛额雕造有《维摩变》及其它图像。

龙门北魏时期的许多佛像以及魏字洞、火烧洞力士,石窟寺的供养人浮雕等等都是值得注意的。路洞东魏时期供养人浮雕以及《降魔变》浮雕,还有药方洞北齐时期的作品等,不少是有研究价值的。

北魏皇室建寺开窟,同时在京畿之外有巩县石窟寺的营建。巩县石窟又称希玄寺,大体创建于孝明帝熙平二年﹙公元517年﹚,至孝武帝永熙末年﹙公元 534年﹚,共开窟五所。洞窟形制平面为方形,第1至第4窟中心设方形刹心,刹心四面开龛,平綦窟顶上浮雕飞天伎乐及莲花图案。造像内容及风格与龙门北魏石窟基本相同。第1、第3、第4窟前壁均有《帝后礼佛图》浮雕,分上下三层排列,前有僧尼引导,后为帝后冠盖及其侍从,雕造细腻微妙,是长卷式浮雕礼佛图发展得很完善的作品。窟内四壁下层和中心柱用高浮雕手法雕刻十神王、伎乐和怪兽,图像较龙门宾阳洞更有变化。窟内雕造的坐佛像,上身衣纹较简洁,愈下愈繁,在膝下衣裾长短垂悬,正反交覆,形成极富韵律感的装饰衣纹。巩县石窟的立佛像,身躯略显粗短,面相丰圆,第 1窟外壁的立佛,头大身短,敦实厚朴,表露出不同于龙门佛像清瘠秀美的新风格。这种粗短丰圆造型的出现,预示着北齐北周佛像造型风格的发展趋势。

洛阳龙门石窟和附近的巩县石窟,以及陇东的南北石窟寺和宁夏固原须弥山石窟,是北魏以后有代表性的石窟,对于了解佛教石窟造像的发展,具有重要意义。在北魏皇室崇信佛教,兴修寺院、石窟的同时,各地官吏士绅也大肆修建窟寺,如陇东的北石窟寺与南石窟寺等就是这一时期的产物。北石窟寺位于甘肃庆阳西峰镇西南25公里覆钟山,与泾川南石窟寺,分别在临泾城南北。泾川县文化馆藏《南石窟寺之碑》记:“大魏永平三年岁在庚寅四月壬寅朔十四日乙卯使持节都督泾州诸军事平西将军囗囗泾二州剌史安武县开国男奚康生造”,可知南石窟寺建成于永平三年 (公元510年) 。而北石窟寺存宋残碑碑称“泾州节度史奚俟刱置”,干隆六十年《重修石窟寺诸神庙碑记》亦称:“元魏永平二年泾原节度使奚俟建”。《魏书》卷七十三有奚康生传,奚俟不见记载,或是奚康生别名。是两窟大约先后建于永平二、三年间,形制亦大体相同。可能均为奚康生在任时所建。

南石窟寺第1窟,高11米、宽18米、深13.2米,盝顶,方门,门上设明窗。周壁台基上造立佛七尊,北壁三尊,南北各二尊,身侧各二胁侍菩萨。佛高6米,菩萨高3.5米。前壁门侧各弥勒菩萨一身,高5米。窟顶北、东、西披浮雕佛传故事,窟顶南披浮雕舍身饲虎,均有残损。窟门外为二力士,经后代修补。第5窟现存十八罗汉,此窟曾清理出唐以后造像数身。当是唐以后窟。其余数窟均已风化。

北石窟寺自创建以后,历经北魏、北周、隋、唐各代扩建,现存窟龛近三百,造像二千余躯。北魏窟龛十六、西魏二十二、北周二十、隋三十四、唐一百八十、宋二。均以中小型窟龛为主,大部风化严重。北石窟寺第165窟,高14米、宽21.7米、深15.7米,周壁造立佛七尊,菩萨十尊。佛高8米,菩萨高4米。前壁两侧弥勒菩萨,高5.8米,门左侧乘象菩萨,高3.4米,前有驭象奴,后一胡跪弟子。右侧阿修罗天三头四臂,持日、月、金刚杵,高3.5米。窟顶前披为舍身饲虎,北披为割肉贸鸽。余均残,门外二天王立像,高6米。戴盔着甲,外侧各一蹲狮。

北石窟寺北朝小窟多方形天幕龛,第135龛高2.3米、宽2米、深1.2米,内造一佛二菩萨、二供养菩萨,菩萨上部佛身光两侧雕伎乐立像四身,或吹长笛、排箫、或持钹等;第140窟高4.3米、宽5.2米、深为4.2米,平面方形,中为藻井。正壁及南北二壁各雕一佛二菩萨,佛2.3米、菩萨高2.1米,佛肉髻低平,面丰短,内着偏衫,外披袈裟,手作说法印,结跏趺坐于方台;菩萨高冠垂缯,或披帛、或系璎珞,仪态端庄,具北周造像特色。

南北石窟寺均以七佛与交脚弥勒为主尊,一方面反映了当时的佛教信仰,也显示了凉州以及平城两方面在造像上所给与的影响。而造像比例均较壮颐丰短,具有地方特色。

在南北石窟寺附近,还有王母宫石窟、罗汉洞石窟、保全寺石窟、张家沟门石窟、莲花寺石窟等十余处石窟,在宁夏固原有须弥山等石窟。

宁夏固原须弥山石窟现存最早的洞窟为北魏晚期,北周和唐代均有大规模开凿.第14、24、32、33等窟建于北魏,前三窟均为中心柱窟,第33窟为方形,因前部塌毁,形制不清。北周洞窟规模大,数量多,造像亦精。这时兴造大型窟室,与当时地方官吏主持兴建应有密切关系。主要窟为45、46、48、51、67等,均为方形中心柱窟,中心柱一面开龛,龛内为一佛二胁侍。四壁开龛,有的一壁三龛。北周造像摆脱瘦骨清像影响,面相方圆,肩宽厚,腹部凸出。佛作低平肉髻,菩萨服饰璎珞华丽。第45、46两窟雕饰最为繁丽,形制相同。第45窟6米见方,高4.1米.中心柱底边长3.5米,每面各一龛,龛内为一佛二菩萨.基座四角雕象头,每面雕八伎乐供宝。左、右、后三壁各三龛,后壁中龛为立佛二胁侍,左、右龛为坐佛二胁侍;东壁、西壁三龛大体相同,唯靠南侧龛内为倚坐佛;南壁门两侧各一龛,内为一佛二菩萨,门上三小龛,中为一佛二菩萨,两侧各一坐佛.诸龛额浮雕帐形龛饰,龛下沿浮雕莲瓣。四壁龛下皆浮雕八供养人.第46窟4.2米见方,高3.6米,中心柱四面开龛,龛内为一佛二菩萨。雕饰与第45窟相近,唯下部南面为四伎乐,东面为男女供养人,北面和西面为神王。左、右、后三壁均每壁三龛,唯东壁南侧龛为倚坐佛,西壁南侧龛为交脚菩萨。南壁门侧亦为二佛龛,门上中间龛内为一佛二菩萨,两侧龛内分别雕男女供养人。两窟均被勋黑,头部亦有残损,但总体面貌仍存北周遗韵.二窟佛像多作低肉髻,着通肩袈裟.菩萨头戴宝冠,宝缯垂肩.上披天衣,下着长裙,璎珞佩饰华美。第51窟为中心柱窟,宽13.5米,进深13.2米,高10.6米,为须弥山最大的石窟。中心柱南、西、北三面龛内为一佛二菩萨,正面 (东面) 龛内须弥座上无造像,似原为其它质材之造像。西壁 (后壁) 宝坛上为三坐佛,各高约6.2米。南壁东、西侧龛内为一佛二菩萨,坐佛2.4米,中间门上龛内为交脚菩萨。北壁西侧上下两龛,内为一佛二菩萨,窟前部塌毁,东侧一龛,残存一身造像。前壁两侧龛内亦仅存一身造像。隋唐须弥山仍有雕造,唐代开窟最多,平面一般为方形,多设马蹄形宝坛,上为一佛二弟子二菩萨二天王 (或二力士) 等不同组像。