公共艺术的特点与包容性

2004-03-19邱景亮

邱景亮

As an ancient and young art form---- public art, it has obvious characteristics differing from other arts: "public" as the attribute of art indicates art is sharable, not for individuals. And the public is the principal part of art service, also the premise of public art existence. Besides, "public" also means the existence form is public space, but not personal space or places for especially displaying art. Public art could be osculated at any time in people's daily lives. The course appreciation of art is the process of life itself, which differs from art stored in museums. For appreciation, you have to specifically go there.

Gaze at oriental traditional mentality with modern vision and take advantage of it, in which Japanese artists and engineers are in advancement.Among some western advanced architectural design, it also consciously or unconsciously reflects the whole mentality of this environment, making architecture itself as the "art works" of its environment.

We can see through some phenomenon: when more powerful humankind's technological ability is, more spiritual and cultural demands people reflect, meanwhile, more powerfully make environment entity as the united art handle.The deep intension of the entire thought of oriental environment will be embodied and developed.

一、从公共到艺术

作为既古老又年青的艺术形式——公共艺术有着不同于其它艺术的明显特点:“公共”作为艺术的定语来说明这种艺术是共享的、不是个人的,大众是艺术服务的主体、也是公共艺术存在的前提。另外,“公共”又指这种艺术存在方式是公共空间、而不是私人空间或某些专门陈设艺术的地方。公众艺术是人们在日常生活中可以随时接触到的,欣赏艺术的过程就是生活本身的过程,不同于典藏在博物馆中的艺术,为了欣赏必须特意前往。

对于艺术的需求是人类所特有的,因为人的生存状态由物质与精神两方面构成,在精神层面中最具普遍意义的就是艺术。不同的社会形态与生活方式影响着不同艺术形式,早在古希腊、古罗马时期,由于大部分民众是自由民,具有相当的民主与平等性,人们经常举行聚集活动,需要聚集的场所,因此公共空间的形式之一“广场”最早在欧洲出现了。广场上的建筑、纪念物等装饰着大量的雕塑艺术,这些艺术反映着纪念物的主题,人们在广场活动的同时感受着这些艺术。这种存在于公共空间中为某些主题服务的艺术是现代公共艺术的雏型,可以说公共艺术的历史由来己久。

早期的“公共艺术”总是以庄严的具有说教性的方式出现在广场、纪念碑、凯旋门、神庙、教堂等公共场合,而艺术本身又使这些公共空间充满活力,反映了人文价值;同时,正是这些公共场所的需要造就了众多的艺术杰作,如米开朗基罗的雕塑《大卫》、西斯廷教堂中的天顶壁画及《最后的审判》等名作原本存在于公共空间属于公共艺术品,后来被收藏在博物馆成为了特定人群认可的“纯艺术”。人为地将艺术与生活实用性脱离,使艺术创作也由“民众性”变成了“沙龙”行为,走进了“高雅的”象牙之塔。

二、由艺术到民众

现代的工业革命促使社会发生了巨大的变化,大量的人口涌向城市,原有的城市结构已不适应新的需求,同时也破坏了原有城市公共空间的意义,使城市的环境品质下降。近年来随着环境意识的觉醒,公共艺术被重新认识并得到了前所未有的重视。在一些发达国家,公共艺术已经成为政府市政建设的一项内容,早在20世纪20年代,正值美国的经济萧条时期,美国政府适时地实施了联邦艺术计划,使艺术变为一种社会行为,将艺术家的创作放置于公共空间中,既解决了艺术家的生计又使得美国的公共艺术迅速发展,提高了整个社会的艺术水平,也促进了现代意义上公共艺术的出现。

现代意义的公共艺术不同于传统的公共艺术,不论是古希腊、古罗马还是文艺复兴时期,“公共艺术”的主题都是表现重大的历史题材,具有强烈的纪念性,是严肃的、英雄式的、高高在上供人敬仰的艺术,远离一般民众的日常生活;与此相反,现代的公共艺术是现代民主与人文观念的体现,是作为生活的需要而不仅为纪念的需要出现的。艺术已经不属于少数人,艺术走出了博物馆,重新走近了大众。艺术从高贵的殿堂走到了城市的街头,由供人敬仰与对人说教变为了民众的参与和生活的娱乐。如毕加索的雕塑,用立体主义的手法衬托着周围建筑,同时也为人们提供了享受阳光与休闲的地方,让艺术融入民众的日常生活中(图1)。

公共艺术的民众性也带动了艺术形式的多样与大众化,既有运用几何形构成与环境建立关系,体现现代艺术理性精神的纯正现代派的作品(图2),又有反映后现代民众思想的“通俗艺术”。例如在柏林街头到处可见色彩斑斓做着滑稽动作的熊造型,它既是城市的象征又给这里的人们带来了快乐与幽默(图3)。

公众对于艺术的理解决定了公共艺术形式的选择,作为公共艺术形式应反映环境的需要与公众对艺术的认知,而不像传统“纯艺术”那样更多地反映艺术家的个人情感与审美趣味。一个国家或地区的公众对艺术的认知状况构成了公共艺术存在的特定人文环境,这是公共艺术地方性的反映,也是在公共艺术创造中需要深刻思考的课题。

三、公共艺术与环境的整体性

公共艺术存在于特定的环境中,是构成整体环境有机的一部分,而不是独立于环境之外,这是公共艺术品与一般艺术品的区别,也是创作公共艺术品的基本出发点。可以这样说,公共艺术品脱离了具体环境,其意义是不完整甚至可能失去价值。例如法国巴黎某写字楼前的人像雕塑借用环境,使人像的额头与周围反射天空、白云的玻璃幕墙结合在一起,寓意人的智慧与创造力是无限的(图4),如果脱离了环境背景,此雕塑可谓是不完整与意义的丧失。

将艺术创作与所处环境相连,体现环境的整体是现代艺术运动的贡献。构成主义雕塑将传统意义上的“体量艺术”扩展为“空间艺术”。使得被认为是被动的、无意义的“负形”,成为主动的有意义的形态,雕塑中空的部分成为了雕塑的重要内容。艺术品与周围环境一起构成是为了艺术的整体,从而评判艺术的依据已不仅仅为艺术品本身,而是与它所处的环境相关。英国雕塑家摩尔尝试着运用“挖空”引入环境赋予雕塑现代意义(图5),而德国柏林的一家酒店将壁画的存在价值完全交给了空间整体(图6)。

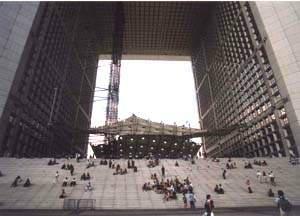

公共艺术属于环境艺术设计的范畴,在一些环境中,精彩的设置同时也可以成为环境艺术品。在某种意义上讲公共艺术也是一种设计,在未来将艺术与设计结合的现象会更加普遍。法国巴黎的“德方斯巨门”,是一大型建筑,在“巨门”中间的拉膜与玻璃造型,既是艺术创作,也是现代设计(图7),柏林某银行的室内中庭构造如同超体量的现代雕塑(图8),在美国纽约建成了一种“音乐设置”,艺术家经过不懈努力创造出一种将声学原理与视觉艺术相互作用的关系,使“公共艺术”的内涵更加丰富(图9)。

|

|

图 1 | 图 2-1 |

|

|

图 2-2 | 图 2-3 |

|

|

图 3-1 | 图 3-2 |

|

|

图 4 | 图 5 |

|

|

图 6 | 图 7 |

|

|

图 8 | 图 9 |

|

|

图 10 | 图 11 |

四、以东方的整体宇宙观看待公共艺术

应该说现代公共艺术的理念源于西方,现代公共艺术的形式基础也是由欧洲古典艺术发展而来。然而当我们用东方特有的整体宇宙观来看待现代公共艺术时,会对公共艺术产生新的理解、赋予公共艺术更加深刻的意义。

东方的整体宇宙观特别强调环境中自然的因素,将环境中的自然景物、季节变化甚至雨雪风等自然现象与建筑结合起来,构成了具有深刻艺术性的生活场景。将公共艺术概念由“单体制作”转为“关系控制”或“要素利用”。创作公共艺术的手段由“做如法”来突出公共艺术品的存在,变为利用环境要素使“公共艺术”存在于环境的自身中。在我国安徽一些传统村落很好地反映了这种整体的东方人文思想(图10)。

以现代的眼光审视东方的传统思想并加以利用,在这方面日本艺术家与建筑师走在了前面。日本建筑师六角鬼丈的一组“装置设计”或者说是一组“公共艺术”其主题就是自然因素,人们可以在这些装置中体验着风、光、声等自然因素的美妙,唤醒人们因远离自然造成的已经麻木的感觉。

在西方一些前卫建筑设计中,自觉不自觉地也反映出这种环境的整体思想,将建筑的本身作为所处环境中的“艺术品”。建筑师里勃斯金德的柏林“犹太人纪念馆”,强烈的视觉张力使建筑与艺术之间的界线更加模糊(图11)。我们透过这些现象可以看到:当人类的科技能力越加强大时,人们更多反映精神与文化需求,同时也更有能力将环境整体作为统一的艺术处理,东方环境整体思想的深刻内涵也必将得以体现与发展。