乱世浮生

2003-04-29张光正/口述陈宛萱/记录整理

张光正/口述 陈宛萱/记录整理

张我军家庭小档案

张我军家庭小档案

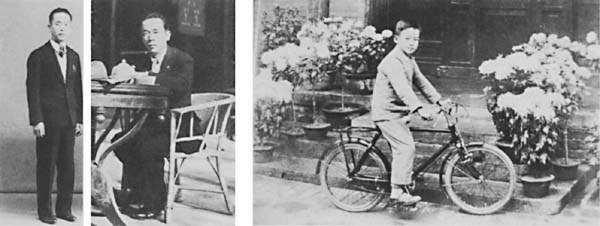

张我军,本名张清荣,一九○二年十月七日出生于台北板桥。赴北京求学后,受“五四”新文学运动熏陶,改名“我军”。一九二四年以《致台湾青年的一封信》、《糟糕的台湾文学界》二文,引起台湾文学界的新旧文学论战,描写与妻子罗文芗(本名罗文淑)恋爱故事的处女作《乱都之恋》,是台湾新文学史上第一部新诗集,被誉为台湾新文学的急先锋。一九四七年返台后,感于政治环境肃杀、有志难伸,以酒自娱,终于一九五五年因肝癌逝世,享年五十三岁。长子张光正又名何标,年少时加入八路军未随张家返回台湾,后因两岸敌对局势与家人音讯中断,阔别三十余年后才复重逢。次子张光直为著名的考古学家,曾任教于美国耶鲁大学、哈佛大学人类学系,并曾担任中研院副院长,晚年饱受帕金森症所苦,于二○○一年病逝于美国。张光直少年时曾受四六事件所累,入狱一年,在狱中对“人之所以为人”产生兴趣,开启了他对考古人类学的研究。三子张光诚亦已病逝于美国,四子张光朴目前仍任教于芝加哥医学院。

初到北平

我的父亲是一个台湾人,而且他不只是一个台湾人,还是把台湾文学推入新阶段的掌炬人,他是张我军。他在大陆度过了近半生,还有我这样一个在大陆生活了一辈子的儿子,最后他回到故乡,终老于斯。

我的父亲是一个穷苦家庭的小孩,从日本公学校毕业后到制鞋店当学徒,在制鞋店里他遇到了昔日板桥小学的老师林木土,林老师介绍他到一家银行当小工,虽然开始只是一些倒茶送公文之类的工作,但是因为他勤快认真,自学珠算写字,后来忙时行员便开始请他帮忙,由于他做得又快又好,一年多后就升为雇员。一九二一年,他从台湾被发派到厦门刚成立的分行里当职员,闲暇时他向一位老秀才学习汉文。厦门当时文风颇盛,有许多文艺性的社团,老秀才也是一个文社的成员,每十天就聚会一次;老秀才见我父亲字迹清秀,便请他担任记录的工作。在耳濡目染之下,父亲对祖国文化产生相当大的崇仰之情。此时正值五四运动高潮的时候,父亲受到了很大的影响,因此他便下定决心要到北平读书。一九二二和二三年那段时间台湾遭逢了经济不景气,厦门分行也受到了影响,不得不倒闭,父亲拿到了几百块钱的遣散费,在一九二四年初来到了北平。

深冬的北平寒风刺骨、遍地白雪,屋檐枝桠上挂着厚厚的冰霜,是父亲这个南国来的青年从没见过的景色。这时候他不过是一个二十二岁的青年,离乡背井只身赴京,投靠厦门认识的台湾乡亲张钟铃。当时台湾人赴北平多半住在福建省所属的各府、州、县所开设的会馆,只需付很少的租金,就可以在备有简单家具的房里暂住;父亲住进了宣武门外的福建泉郡会馆,除了适应北平的生活、学说北京话,他也结识了不少在北平的台湾文人,如洪炎秋还成了他毕生的莫逆,他还到高等师范学院的补习班补习,准备读书入学。父亲在此时期的清苦生活,可以从他的小说处女作《买彩票》窥出一斑,文章里描述一名盘缠即将用尽的年轻人,把希望放在彩票之上,终究落空,而不禁感叹贫富差距的殷甚:好学之人无钱可读书,不得不放弃学业、离开所爱之人;亦有人拿着白花花的银子耗时费日。

这段时间父亲前后只在北平待了不到一年,但是他在这一年做了许多事情,首先他把祖国的新文学结合到台湾岛内,并登载在台湾的《台湾民报》上,同时他给《台湾民报》投了两篇稿子,这两篇稿子被学者认为是推动台湾新文学运动非常重要的稿件,就是《致台湾青年的一封信》、《糟糕的台湾文学界》。这两篇文章对台湾旧文坛进行了抨击,可以说是抛给暮气沉沉的旧文坛的两枚炸弹,当时代表旧文学是旧体诗,受到五四运动影响的父亲却认为以中国白话文来改造台湾土语的新文体才是正道,后来乡土文学兴起的时候,有的人就把他当作台湾新文学运动的急先锋,或者是台湾新文学运动的奠基人。此外,父亲后来出版的台湾第一本新体诗诗集《乱都之恋》其中的三十三首诗,也是在这段时间写就的,这本诗集不仅有着历史性的意义,也记录了父亲与母亲结合的一场轰轰烈烈的自由恋爱。

乱都之恋

我的母亲是湖北人,从小跟着外祖父从湖北到了北平,后来外祖父英年早逝,外祖母投靠兄弟,我的叔公,在叔公的照应下抚养母亲长大。母亲后来听说管事的四叔公有意把她草草嫁给一个年纪大又吸食鸦片的纨绔子弟,为了尽快毕业可以当个教员养家,获得独立的经济能力,便到师范学院的升学补习班学习,正好我父亲也在那里上课。有一天我母亲在整理衣物的时候,从她的衣服里头掉出一封信,信也没写什么东西,就是一首诗,这首诗叫《沉寂》,这个《沉寂》就是《乱都之恋》的第一首诗,诗是这样写的:

……

一个T岛的青年,

在恋他的故乡!

在想他的爱人!

他的故乡在千里之外,

……

他的爱人又不知道在哪里,

他常在寂寞无聊之时,

诅咒那司爱的神!

她看着这首诗觉得莫名其妙,因为这首诗一方面怀念故乡,一方面是想自己的爱人,但是这个爱人在哪呢?似乎他自己也还没有头绪。我母亲看了这首诗以后,就找了一个常照应她的大姐请教,这个大姐读了后便说这个青年他会作诗,应该是很不错的,我来帮你打听一下。后来她打听到了,写这首诗的是一个叫做张我军的青年,也就是我的父亲。二十年代那时候,男女间还不能自由恋爱,不能够私下来往,所以他们的来往是偷偷摸摸进行的,我母亲以借杂志为名,由这位大姐陪她去,等两人约定好,便各走各的路,在中山公园那儿,或是先农坛、陶然亭一带的绿荫下无人处见面,他的诗里面提及了许多他们会面的情景。

后来,父亲带来的遣散费用尽,迫不得已离开北平返台就任《台湾民报》的编辑谋生,他们就分开了。他给母亲的信件都被四叔公扣押,母亲得不到父亲的消息,内心十分焦急,加上此时又有人上门提亲,四叔公便擅做主张,定下了这门婚事。父亲的好友洪炎秋见情势紧急,拍了一封电报给父亲,父亲收到电报之后立即赶赴北平,与母亲相约私奔南下。当时,母亲只穿着一身的学生服,什么东西也没带,就和父亲一路奔逃到厦门。三舅公和外祖母收到母亲的信后,便寄来钱与衣服,要他们立即正式结婚。于是父母亲便从厦门到了台北,那时候是一九二五年,他们在台北的江山楼请了两桌客人并举行结婚典礼,主婚人是《台湾民报》的负责人林献堂。在台北结婚前,他们在厦门就领了国民政府的结婚证,从这个事情上可以看出我父亲的用心,就是他以为他仍然是一个中国人,虽然他们是在台湾结的婚,但是他们仍是中国人,因此他们的婚姻也要获得国民政府的承认。

结婚后没有多久我母亲就怀了我,但是因为母亲不是台湾人,外祖母也还在北平,她就想回北平生产,毕竟她对台湾水土并不是很适应,所以在一九二六年父亲征得《台湾民报》社的同意,以驻北平记者的身分离开家乡,回到了北平,一到北平就生下了我。

旅居北平

在这段时间中,他进入中国大学国文系就读,我母亲生了我以后,她也回到学校读书,考入女子师范大学就读。后来我们所赁居的处所,屋主吴承仕是一位前清的进士,受教于章太炎,是一位二三十年代著名的经学家和教育家,也是当时中国大学和北平师范大学国文系主任,他见我父亲这样清苦好学,便介绍父亲进入师范大学就读,既可免交学费,离家又近。如此我们就在北平定居下来,那时候他一边要读书一边又要养家十分辛苦,他做翻译维持家计,主要是翻译日文的一些著作,毕业以后,又在家里设了家庭的补习学校,教授日文日语。渐渐的有许多大学聘请他,而且他写的教材也让全国的很多学校采用,便成为一个日文日语的教授。所以他的一生,我认为主要是两个方面,一个方面就是在台湾的新文学运动的初期,他起了一个先锋的作用,对旧文学开火,打开了一个新旧文学大辩论的局面,辩论的结果当然是新文学还是取胜了,占领了台湾文坛的天地。第二个就是在后期他主要是进行中日两国的文化交流,在这方面起了很大的作用。

当时像他这样旅居北平的台湾人有许多,最早来到北平的台湾人,是在清朝,大概在乾隆时期,那时候台湾实行考举制,考举制也就是乡里头考秀才,考了秀才到省里头,也就是到福建省——那时候台湾还没有单独建省——去考举人,考了举人后就有资格进京考贡士,考上贡士接着考进士,进士是殿试,所以殿试是皇帝亲自来考的。在整个清朝时期,考上进士的台湾人一共是二十三人,考上举人的有五百多人,其中有一些人进京以后没有考上进士。到一八九五年以后,日本占领了台湾,这时候台湾的举子就不存在进京赶考的问题了。第二波就是民国时期,这时候台湾在日本的统治之下,台湾也有一些知识分子不愿意接受日本人的统治,拒绝日本异族文化的同化,所以他们就跑出来,有的到日本去留学,有的到中国大陆的其他地方,其中有相当一部分到了北平。因为北平是祖国文化的名城,所以许多人就到这里来读书升学,我父亲就是其中之一。

像是父亲的好友洪炎秋先生也是来北平读书定居的,或如在“二二八”中牺牲的宋斐如,或是北大的谢廉清,据说他还到过莫斯科的东方大学去学习过呢。那时候大概统计起来有五六十个人,这是一批到北平来上大学的,当然有人没有读完,有的人读完以后就走掉了,定居下来的不是很多。然后就是日本侵华以后,在北平沦陷期间有相当多的台湾人来了,这些人来了有各种各样的情况,其中有一部分是台湾的知识分子,他们来的目的,主要是逃避日本的兵役。抵北平之后,多半到一些大学或机关里头任教或做事,其中有相当一部分人是到大学里任教。我记得那个时候我父亲在北平有所谓八仙,这八仙就是八个在大学里任教的台湾人,包括我父亲、洪炎秋先生等等。在北平沦陷时期,当然也有少数的台胞是给日本人做事情。给日本人做事情也有两种情况,一种情况是因为那个时候台湾人被视为日本人,国籍是日本,所以日本人征召一些台湾人来做战时服务,这是一种被迫形式,就是他被日本人所迫,调到这儿来做事情。还有一种是主动去给日本人去干事,甚至个别的人还干一些坏事,这也是有的。但是多数的台湾老百姓是一些平民,是一些普通、做生意的人。

像我父亲这些人他们都有一种想法,就是不愿意自称为台湾人、耻于承认自己是台湾人,因为承认自己是台湾人,就等于说自己是日本人。我有一个资料,就是一九四五年北京大学出的师生同学录,这里面登记有好几位台湾籍的教师、讲师和教授,他们写籍贯都不写台湾,而是祖籍福建或广东。本来在日本统治下的北平,你说你是台湾人,你是日本国籍的,应当是很吃得开的,但是他们都不愿意如此做,因为认可日本的统治、承认日本国籍,就是让自己成为亡国奴啊!我父亲那时候在家里喜欢写杜甫的一首诗叫《春望》,“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”他老写这首诗,取些旧报纸,拿毛笔写,写完就把它丢掉。

同乡情谊

我们家居住在北平的日子经过了许多不同的时期,我们刚刚到北平的时候,是军阀攻占的时期,父亲的诗集叫做《乱都之恋》,所说的“乱”就是讲军阀割据占领北平,当时直系和奉系的军阀打仗,北平城乱糟糟的,部队进进出出,市里面人心惶惶,治安很差,没有一个真正的政府形式。后来国民党统一之后,由国民政府来统治,那时候开始比较稳定,但与此同时,日本人的威胁就来了。九一八事变发生的时候是一九三一年,那时候我差不多是五六岁,也正是我弟弟张光直出生的那一年,北平受到战争的威胁,日本人攻到了山海关以外,成立满州国了。那时候日本进不进关,就成了一个很大的问题,我父亲不愿再陷入日本侵略的魔掌,就带着我和母亲以及刚出生的张光直“跑反”,逃避日本的统治,离开北平经过南京到上海,再到杭州,跑了几个月的时间。后来日本终究没有进关,所以我们又重新回到北平。但这次出行用尽了全家几年的积蓄,回到家中母亲身上居然只剩下五块大洋。

我们家在北平的最后一个住所,是在手帕胡同里头的一个四合院,我年幼的两个弟弟都在这个房子里出生,加上父亲早先由台湾接来奉养的祖母,一家七口,人丁兴旺。我们在院中栽花植草,还摆上两大盆灰瓦金鱼缸,院里搭上苇席凉棚,后院里栽了些丝瓜。这时候父亲与亲友间的往来十分频繁,苏芗雨先生曾经有个回忆录,就讲到那个时候他们四个人,也就是苏芗雨、连震东、洪炎秋加上我父亲,在北平经常聚会,一伙到小馆子里喝酒交谈,因为都是老乡,年龄相仿,经历也差不多,所以感情相当深厚;而且那个时候我父亲开始翻译当日文教师,手头有点闲钱,所以这些聚会往往是我父亲掏钱的。父亲那时候最喜欢到北平中山公园的来今雨轩茶座,坐在户外的藤椅上叫一壶茶喝着写作,这个地方现在还在,只是茶座已经没有了,只剩下饭馆,父亲有一篇小说叫做《诱惑》,就是以这个地方为背景的。那时候我还小,跟这些先生们没有什么接触,尤其是连战的父亲连震东先生,因为他的家属没来,他只身在北平,没有家庭的往来,我印象不是很深刻。但洪炎秋就不同了,他一家三代也住在手帕胡同,来往就比较多。还有林海音,林海音的原名叫林含英,她的母亲林爱珍姑妈一家也是我们主要往来的对象。林姑妈幼时曾许配给我们张家,后来因为男方病故,才又许配给林焕文先生,有了这层关系,与她我们都以姑妈相称。林姑妈十五岁结婚,二十九岁守寡后便不再嫁,独自抚养一大群子女,十分辛苦,因此我们全家对她又同情又敬重。此外还有苏子蘅先生一家,他们在一九四一年一家三口从台湾搬到了北平,曾暂住我们家,记得听父母亲说过,苏先生青年时代参加过日本共产党,被捕后遭到酷刑,加上他待人宽厚,温文尔雅,我们兄弟对他相当地敬重。

在我家常住的还有几个台湾同乡的单身汉,其中特别值得一提的是徐牧生先生,他自日本早稻田大学经济系毕业后来到北平,在我家寄居的那几年,时常与我和弟弟光直一起谈天说地,从人类起源、宇宙奥秘以至于苏联的社会主义,无所不谈,扩大了我们的知识领域,激发了我们的求知欲。他还教我们游泳、划船和滑冰。他在沦陷区的大学担任讲师时,竟公开在讲义里大量引用马克思、恩格斯的论述。但是他结婚后就搬去与苏子蘅先生同住,此后,谋生、养家成了他生活的主要内容,抗战后他们一家回到台湾,就失去音讯了,但他对我少年时代给予的深刻影响,是我永远也忘不了的。

一九三五年,秦德纯继任袁良成为北平市长,任命雷嗣尚为社会局局长,雷嗣尚曾经受教于父亲,并大力推举父亲出来担任社会局秘书,主要的工作就是替市长办理对日交涉的事宜。那时候日本有军队驻扎在北平城郊,常常借细故闹事,或以演习之名进行挑衅。日本军人气焰嚣张,蛮不讲理,父亲总能受命于艰危之际,运用他明晰的理智和流畅的日语,解决困难化解危机。一九三七年芦沟桥事变发生,战局恶化,宋哲元所率领的二十九路军仓促于七月中全面撤退,北平市政府的官员也随之秘密撤退,但是父亲却没有得到任何的暗示,形同被遗弃而陷于沦陷后的北平。秦、雷两人利用台湾人的日语专长去与日本人交涉,事实上又不信任台湾人,以至于在这种情况下遗弃了父亲,等到发现日军全面占领,要走已经来不及了。虽说如此,北平刚被占领的时候,交通并没有全面中断,但是由于母亲那时怀有身孕,三弟光诚还在母亲的肚子里面,实在不能够进行艰困的逃亡之旅,因此我们一家就留在沦陷区中了。

沦陷区里求生

北平沦陷之后,父亲遭受了很大的政治和经济压力,那时候台湾人属于日本国籍,要受日本政府的“国民总动员法”和“国民征用令”管束,好几次看到日本警察到我们家来,表面上虽还客气,目的却是在提醒父亲:不要忘了自己是台湾的“日本国民”。但是父亲还是坚决地不当日本统治中国的工具,他拒绝了伪政府的教育局长的工作,只靠在几所大学教书和翻译文章、写稿子的收入维持家计,沦陷区人民的生活日益贫困,我家的生活水平也日益降低,入不敷出,只好向有钱的同乡借贷或典当度日。父亲当时不过四十出头,已呈现出一副不堪重负的老态,有一次他在家里独饮,酒后大醉,伤心痛哭,声言要出家去当和尚。

我身为长子,便担起一些家务,如排队买配给,向兜售旧衣的小贩变卖家里的旧衣物等,接触到社会的机会多了,便亲眼目睹耳闻了许多沦陷区百姓的苦难,不知不觉地,爱国之情与民族之恨就在我心中逐渐壮大了起来。读高中时我一心想要到敌后根据地去参加抗战,一九四五年三月我和几个同学从北平来到定县,趁着午夜在地下交通员的率领下,秘密出城绕过日本的炮楼和封锁沟,穿越抗日游击区进入根据地,最后到达晋察冀边区首府阜平县,在那里学习了三个月之后,又在交通员的护送之下,穿越日军进攻八路军的作战地区沿着交通壕到定县车站,乘火车回到北平家里。家人看到我回家非常地高兴,对于我掩盖真实去向和经历的说辞,虽然半信半疑,但也没有深究。

我回来后第一件要做的事情,就是动员父亲到抗日根据地,我向父亲说明了我这次离家的所见所闻,以及根据地的情况。那时候德、意已经垮台,日本独力强撑,并且在占领区进行各种扫荡抗日活动的行动,以父亲的声名、身分以及体力,要进行那样的抗日活动是相当困难的,没想到父亲却立即地答应了。此外,我的第二件任务,是要考进绥靖军清河军官学校,从事瓦解日伪的工作,这个学校是由日本教官当家,施行法西斯式管理,目的在培养侵华日军的帮凶。当时家人和亲友看到我到这个鬼地方去,对我很不能理解,只有父亲知道我忍辱负重从事抗日秘密活动的真相,父亲看到我身处险境又满身病痛,很是痛心,但是他从来没有劝我离开那里。

一九四五年下半年,抗战形势急骤发展,父亲的根据地之行尚未安排妥当,日本就已经无条件投降了,国民党接收了清河学校以后,就分派了一些国军的军服,换个衣服、改个名字,成了河北省保安干部训练所,就地把这个原本专司训练日伪高级军事人才的学校,转成了国军的一部分,来展示给北平的老百姓看,老百姓还以为接收北平的国军阵容真的有那么浩大;这是一个欺骗百姓的行为。因此我的任务就从颠覆日伪的清河军校,转变成瓦解国军接收状态的河北保安干部训练所,这些工作起了一些作用,开始有一些人逃跑,走掉的人很多。不过由于时间久了,我的身分逐渐遭到怀疑,已经无法待下去了,但受限于军校的体制,又不是说走就可以走的。

那时候我舅舅罗文浩是国民党的少将,他奉命来接收这个学校,知道我也待在清河军校,心中对我有所怀疑,他就把我叫到他的办公室里头,追问我:你跑哪里去了?你离家出走,到哪去了?我说我离家出走,到河北做事了。他说:“你为什么要出走啊?”我说:“年岁大了,读书没意思。”他又说:“那你出走怎么又弄回来了?”我回答:“找事就是很不容易啊,只好回来啦。”“那你回来后为什么要跑到这个清河军校来读?”我说:“那是受你的影响啊!”他是陆军大学第七期毕业的,又是国民党黄埔军校七期的,小时候我们都管他叫大兵舅舅,他身体很壮,那时候打个绑腿常到我们家里去。他听了把脸一沉:“好,你这样的话,那我把你送到重庆去。”“好,”我故意顺着他的口说,“有这个机会的话,我愿意。”他当然是说说而已。他心里很清楚,但因为是亲戚,他对我也无可奈何,最后还是托他的关系,我才能够从清河学校脱身。我就说我要上大学,我不要在这儿,那他就说,那你跟我走吧。他告诉那里的教育长,那个某某人要跟我走,就一句话罢了,教育长就放人了。上了车之后,他坐在软席的座位,我坐在硬席座位,全程都没有讲话,一直到了北平,他走他的,我回家。

回到北平以后,紧接着八路军的先头部队挺进到北平郊区,父亲应邀出城和已经是八路军负责干部的一位学生见面,还记得那是一九四五年十月九日,那天清晨我们各骑一辆单车,从手帕胡同的家里来到西四南大街,另一个骑车人在二三十米外等候,我压低声音告诉父亲悄悄与那人出城,到妙峰山下八路军某部驻地与负责人相会,并嘱他一路小心,就目送着他骑车离去的背影渐渐消失,没想到这竟是最后的一瞥了。我办完这事回到自己的地下工作岗位,解放战争后又撤回冀西根据地,后来听说父亲已回台湾,全家也随后迁去。

分隔的两岸

一九四九年的二月份前后北平和平解放了,三月之后我们更驻进了北平,在六七月的时候,我听说我们的台胞里头有一个很有名的人物,叫谢雪红,她从香港到北京来参加会议。我和一个老乡一起去见她。那时候谢雪红穿着一身解放服,头发也没有烫,看来很朴素,一看就是一个搞政治的,是一个政治家,又是一个女政治家,很有风度。那时候我是一个二十四岁的小伙子,见面之后她问了我的情况,她知道我父亲。她跟我们介绍了台盟的情况,之后她让我们两个填了表,参加台盟,一方面参加台盟,一方面她把我们的表格交给了中央组织部,叫中央组织部调我们到上海去,那时候上海有一个台工委在那。我们按着她的意思办,不久就下来命令,调我到上海去,一九四九年的八月份我从北平到了上海,到台工委去任职了。和谢雪红见面主要就这一次,后来见面并不是很多,因为我在上海她在北京,见面的机会就比较少,文化大革命当中听说她受到了迫害,当时我不是很了解这个情况。

一九四九年春,那时还有一段很短暂的时间,经过香港,北京和台湾还可以通信,我有一个外祖母是在北京的,我通过她那儿,知道我父母的地址,就给他们发了信,发了信以后没有回信,我就发了第二封信,第二封信发出去之后,我父亲给我写了一封信回来,告诉我全家平安,现在邮费很贵,没有事不要来信。从此以后就断了任何的音讯。后来我才知道事情的真相。“二二八”的时候我父亲是在台中洪炎秋先生家里头。洪炎秋是台中师范学院的院长,而师范学院又是“二二八”活动最热烈的地方,所以他受到牵连,被免去了职务。我父亲住在他家里头,当然也受到了牵连,不敢贸然行动,后来他就离开了洪家,自己开了一家六合书店,这个书店赔本了开不下去,他就把这家店搬回到板桥老家里去,结果还是经营不善。一九四九年我弟弟光直在建国中学读书,四六事件的时候,国民党来抓他,抓他的理由是因为他跟北京通信,中间被人家邮检,因为他受了我的影响,所以说了很多批评国民党、仰慕共产党的话。国民党特务认为他是共产党派去的,所以把他抓起来,坐了一年的监狱,后来他写了一本书,叫《蕃薯人的故事》,里面他把他整个在监狱的过程都纪录了起来。我给我父亲写信的时候,我弟弟还在监狱里没出来,而他所以坐监狱,就是被人邮检发现“问题”。

我给我家里写信,而我是一个参加了八路军的人,这实在太危险了,可是我是一点也不知道,我一点也不晓得弟弟被抓起来了,也不知道国民党还有邮检,我只是通了一封家信而已。我父亲知道这很危险,所以他赶快制止我,就说现在邮费很贵啊,我也就心领神会了;我知道他的意思,不管邮费多么贵,我也还承担得起,他只是让我不要再随便写信,然后我就再不写信了。后来事过境迁,他也早就搬家了,一九五五年父亲去世,连这个我都不知道。

父亲去世的时候,光直已经考上了哈佛大学,我父亲临终时,专门有遗嘱,不要他回来奔丧,要他专心学业。后来我的二弟、三弟陆陆续续到了美国,我母亲随后也跟着到美国去,这些我全都无从得知。一直到了一九七五年,张光直以学者的身分——他是美国科学院的院士、哈佛大学教授——来考察讲学,他到了北京同时来找我,但找不到我,我的名字改了,茫茫人海,要去哪里找一个失散三十几年的人?甚且他也不确定我是否还在世,或许在战争中牺牲了,或许患病早逝了。他曾经托人到中央组织部去查询我的资料,查的结果人家告诉他,有一个南下干部叫张光正,但是南下之后,情况不明。当时我母亲看了这个消息后非常担心,“南下以后情况不明?是不是作战打死了,还是失踪了,还是怎样了?”一直到一九八○年后,他通过社会科学院民族所的一位研究员,还通过台盟等种种管道去探访,终于获得了我的行踪,两方面才又恢复了联系。

手足重逢

一九八○年他第四次到北京来访问,这时候我们见了面,这是我们三十多年来首次见面。后来到一九八四年,我母亲和我另一个弟弟说要来,那是透过台盟邀请,他们从美国回来,和我见了面。后来我的四弟他来得更频繁,他是芝加哥大学的教授,单独来和我见了好几次面。我在一九九六年首度到台湾探亲,这是我出生以来第一次踏上家乡的土地。首先要做的是拜访祖坟。我们家祖坟原来是在板桥,但是因为修路,搬到土城,在土城的一个小山坡上,我找到我们家的墓,墓修得很漂亮,我的爷爷还有我未能陪伴送终的奶奶和父亲也在其中。现在张光直和张光诚,我二弟、三弟他们都去世了,张光诚的骨灰现在还在我的小弟弟张光朴家里头,在他床头桌子上放着,现在还没有说要归骨到哪里。我小弟是想将他归到我们的祖坟里面去,但是现在这个情况也很复杂,能不能归进去,还得要一番联系交涉。张光直是因为他一家人都在美国,所以他现在就安葬在美国。

这次来探访亲人——其实我家里也没剩什么人,我的姑姑也已经去世了,但是姑姑的儿子,我的两个表弟,见到我都还很亲热,当然他们知道我是什么情况,也知道我的背景是八路军出身的。两岸之间的隔阂,在我们家族亲戚关系里头不是很明显,因为我除了我父亲这个血统,还有我母亲那个血统,父亲的亲族是道地的台湾本地人,母亲则是大陆的湖北人。母亲那边我有一个姨、一个舅舅在台湾,也都见了面。特别是我的舅舅,我当时能够离开清河学校还是仰赖他的帮助,但是自他带我离校返家之后,我回到了根据地,而他是在国民党那里,我们两边可以说是兵戎相对了,虽然不是直接的对垒,立场却是誓不两立。他是打共产党的,当过北平警备司令部参谋处长,后来到了淮海战役的前线也当过徐州剿总副参谋长。他是一位军人,在那个时代,他的任务是对抗共产党,我的立场自然与他完全对立。淮海战役后他到了南京,之后又跑到上海;解放战争只打了三年,其实是很快的,形势总是一瞬间变化,似乎是追踪着他落败的脚步。我也从北京调到上海,那时候舟山还没解放,后来解放舟山的那个战役我也参加了,那个时候他已经在台湾了。他退休以后到美国我母亲那里,给我写了一封信,我也给他写了一封信。小的时候,我管他叫大兵舅舅,后来有保定之困,他助了我一臂之力,这我心里总是念念不忘的。

我到了台北以后,他马上就要从屏东上来,但医生不让他来,因为他身体不好,他就给我打电话,要我会完亲人、祭完祖后到屏东去。我完成这些事情后到屏东去,我们两个就见了面,他还给我安排了三天的活动,第一天到猫鼻头最南端海边那里,第二天到高雄美浓一带,第三天他要陪我,我就说不要陪了,他年纪比我大得多,健康是大不如前了。那是一九九五年年底,我跟他在屏东告别,自己到美浓钟理和纪念馆拜访,因为那时候钟理和的儿子钟铁民邀请我前去。分手以后,我回到北平,过了个年,到了一九九六年的四月份,他就去世了。

见面的时候,他总不提往事,他曾给我弟弟写了一封信,里头说我们俩见面是受了中华文化之赐,因为我是去参加我父亲的学术研讨会,因此有了这么一个机会,让我们两个人见了一面。他又提到台湾的问题,说乱象已经呈现出来了,不过他跟光正说,他已经不在五行之中了,也就是身处世外桃源了,所以我们一切过去的那些事,对他来说一律都不存在了。以前我们是国共对立,站在战争中的两端,现在他已经从中超脱了。

后来我听到弟弟们描述父亲返台后在台湾的生活,才知道一九四七年父亲刚回台之时,寄居在洪炎秋先生家里,遇上了风起云涌的“二二八”事件,洪炎秋任教的台中师范学院是“二二八”的一个活动中心,因此受到牵连,父亲看在眼里,对这个震撼全国的反抗事件有着深刻的感受。次年,著名的教育家和鲁迅先生的挚友许寿裳教授,在台北遭国民党特务杀害,由于父亲在北平曾受教于鲁迅先生,而许先生又曾是母亲所就读的女子师范大学校长,与洪炎秋的关系也相当密切,所以许教授的惨死,让父亲感到深切的愤慨和震惊。一九四九年的四六事件,弟弟光直被捕入狱,无辜坐监一年,在父亲多方托人担保后才获得出狱,与此同时,我的祖母,也是父亲惟一的亲人又在此时患病去世,父亲遭逢接连的打击,亦感到对整个大环境的无力与痛心,返台后,除了写写游记、山歌一类的小文章,对时事政治只能三缄其口了。但在一九五一年,他写了一篇叫《春雷》的作品,是他惟一一篇未在生前公开发表的作品,里头表达了他憎恶黑暗的现实,憧憬光明未来,渴望家人重聚的心灵呼唤,也是在他晚年,以文学形式留给后人,剖白心迹的遗言。

但他描述为“云锁雨打”的白色恐怖,在台湾却越演越烈,父亲只好借酒浇愁,以求解脱,终于酿成致命的肝癌,一九五五年十一月三日,五十四岁的父亲英年早逝。他的遗言交代一切仪式从简,讣文中的孝男名单,由于我这个长子身在大陆,为免政治麻烦,未被列入,许多描述父亲的文章说父亲育有三子,多半若不是不察,就是为了这个缘故。那时候与父亲在没有预知的情况下永别,内心总是感到许多遗憾,觉得还有许多话想告诉他,也有许多问题想向他请教,但是这样的机会却永远地消失了。他去世前的三十五天,写给弟弟光直的家书,只期勉他学业进步、人格完成,不要他操心家事,临终前的遗言,也交代光直不可回台奔丧,须待学业完成方可归国,由这些遗言中,或许也可以看出一点父亲当时会对我有的殷切盼望了。

(选自台湾《联合文学》2002年第10期 / 本文图片由张光正先生提供)

·责编马洪滔·