广西来的种菜人

2000-06-06赵铁林/图并文

赵铁林/图并文

农民进城打工,谋求新的发展,这恐怕是尽人皆知的事情。但还有一种情况,农民仍然当农民,只是远走他乡类似于农业工人,这就不多见了。

在海南琼山市东营镇东和村,六年前因万泉河水被截住(在上游龙塘镇建堤),南渡江入海口的海水倒灌,临江的四个自然村的水质明显变坏,不能食用,也不能用来种水稻。虽然当地政府给这几个村子打了深井,但也仅够食用,种地水量不够显然也不经济。这几个村子分别是:东和、麻余、外堆、麻锡。

从此田地撂荒,村里从传统的农业改为捕鱼、捕蟹、手工艺,外出打工或做小生意。近两年,在东和村临江的几百亩地,来了一批广西农民,到这里刈草、烧荒、垦田。他们以家庭为单位在自己租的几亩地里盖起了简易油毡房,开始了在异地当农民的生活。

傍晚站在麻余渡口的堤岸上,可以一览无余地看到被整理得很好的菜地和散落其中的小房飘起的袅袅炊烟。来的较早的人家还把当地野生野长的牵牛花种在自己小屋的四周,任它爬满整个屋脊和四壁,以抵御海南夏日的骄阳。

这里的水能不能用的问题,当地人和外来人的看法是不同的:当地农民坚持认为水是苦涩的不能用,起码不能食用,这当然是对的。但广西来的菜农认为这种微碱的水含有一定量的矿物质,种空心菜和藕是没有问题的,而且会长得更好,他们当然也是对的。他们并没有就此展开争论,本地农民无意改变他们近来所习惯了的谋生方式。广西菜农也以自己巨大的收获为满足。

地是海口营城实业贸易有限公司东和蔬菜生产基地的老板甘某人与东和村民委员会签订合同承租过来的。租地300亩,每亩每年向村委会交租金300元,然后再以400元-450元不等价格租给广西来的菜农。同时还要缴7000元的“村治安联防费”给村委会,以保障他们的菜地不会有人去偷,老板向菜农集体征集3700元,不足的部分由老板自己补上。电费“实报实销”,广西人也不去理论“治安费”是干什么用的?因为在他们的眼里这里的“费”比老家少多了。

甘老板还有别的生意去忙,在这里进行管理的是一位叫黄立的小伙子,高中毕业,特别能说:先从这里的水质讲起,他说他在这里四年了,对这里的土地状况非常清楚。这里的水洗衣服都会变黄或变红,但不影响种蔬菜,其中最好的就是种藕,个大味美。当人们问起他为什么来这里时,他讲:他高中毕业后干过好多工作,但差不多是光干活拿不着钱,或少给钱,远不如这个“靠天吃饭”的行当,省心又实在。黄还告诉记者:这里共33户广西菜农,他说,你别小瞧他们,能从家乡出来就是本事,这里劳动强度大,种菜又是刚学的,以前在家时,他们都是种大田的,种菜也是“临上轿现扎耳朵眼”,可这里的气候好,水也好,只要注意除草就可以。这些人在家时都好赌,欠了赌债不好见人,才跑到这里来……。

这些人亦工亦农好几回了,都是见过世面的。问黄,这些菜农有别的劣迹吗?黄讲,没有,那可绝对没有,否则就不会下那么大力气,土里刨食吃了。

迁徙,是社会变革的一个主题,农民的迁徙往往在中国有着特别重要的意义。

图1:农丽萍和弟弟在地里除草

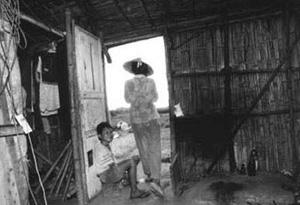

图2、3:中午海南的天气极热,这时是孩子们休息和玩耍的时间。

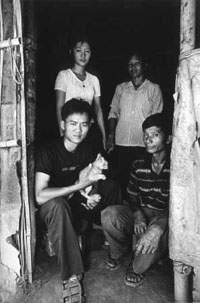

图4:农丽萍手中抱着的孩子的父母,因嫌这里种地的收入少,又跑到深圳打工,孩子只好交给从广西来的老乡照顾。

图5:广西来到海南琼山东营镇东和村种菜的菜农,每天上午要将新割的蔬菜通过南渡江运抵海口的蔬菜批发站。

图6:这里的劳动组合是家庭,基本上是两个大人和几个孩子,男人们每天要进城两次卖菜,女人要做饭、洗衣裳,所以相当一部分劳动集中在孩子身上,这些未成年的孩子由于年龄太小(差不多是6-13岁),劳动时经常伤到自己的身体。

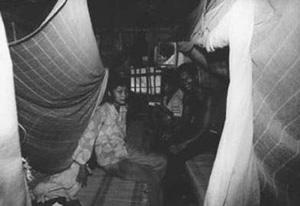

图7:农丽萍的家

图8:女人在洗全家人的衣服,男孩的腿被刀砍伤后化脓发炎,下不了地,不能玩耍了。

图9:农丽萍的父亲,在家乡时平均每人8分地,稻田一半,种稻谷、玉米和黄豆,在家乡时四口人基本没有收入,也就是勉强够吃。还要交“计生费”、“环保费”、“村提留”、“村统筹”、“水利费”,名堂多得很。来到此地就简单多了,地租、保安、水电三项而已。平均每年有2000元的毛收入。家里的地租给本村人,租金是100斤稻谷。

图10:一年后农丽萍和一个汕头的小伙子结婚从此离开了菜地。