“无冕之王”安然无恙乎?

2000-02-13贾亦凡

贾亦凡

新闻记者常被人称为“无冕之王”,尽管这一称呼名不副实。但在世人眼中,既然为“王”,想必新闻记者的工作是非常舒适安闲的。其实,这完全是一种误解。因为在世界上,新闻记者这一行当属于高风险职业。国外的心理学家通过长期、大量的研究,将当代人的工作紧张程度划分为10级(级数越大越紧张),名列前三位的分别是:矿工(8.3级),警卫人员(7.7级),飞机驾驶员、领航员和新闻记者(7.5级)(详见本期第12页),可见新闻记者的工作并不轻松。总部设在布鲁塞尔的国际记者联合会最近宣布,去年全世界在采访中丧生的新闻记者多达86人。据国际记者联合会秘书长爱丹·维特统计,在过去的10年中,全世界共有500多名记者在采访中遇害。至于因劳累过度而身患重病去世者,恐怕难以计数。

“无冕之王”不堪病魔一击

以我个人的生活体验,这几年便屡屡目睹了同行的英年早逝,不得不让人感叹:所谓的“无冕之王”,竟如此不堪病魔一击。

1998年底,我正在贵州参加“新闻扶贫”。有一天突然得到消息:解放日报评论部编辑田国栋硕士被查出身患肝癌,来日无多。我实在不敢相信,因为就在我启程赴贵州之前,他还拿来一篇论文,让我看看能否在《新闻记者》上发表。当时商定等我从贵州回来后再商讨论文修改事宜。谁知这一别竟成永诀。1998年11月22日,这位年仅33岁的山东汉子带着无限的遗憾,撒手西去。

1999年7月30日,沪上的新闻报(午刊)开全国报界之先河,推出“白事”专版。不曾想到,在该专版的创刊号上,上海法制报记者吴真生的照片竟被一圈粗粗的黑框紧紧地围住。吴真生在最后一次采访后,被突如其来的脑溢血致命一击,猝然倒下。他走时才45岁,上有八十多岁的老母,下有才20个月的女儿,甚至还没能听见女儿叫一声“爸爸”。

1999年10月29日,一位如花似玉的女记者又离我们而去。新民晚报的才女、当年上海高考文科状元曹丽珺,和病魔搏斗许久,回天无力,没能度过自己27岁的生日。在她的追悼会上,不少三大五粗的男子汉都哭成了泪人。人们心里在问:果真天妒英才?

正是从曹丽珺的追悼会回来之后,本刊编辑部同仁有感于新闻记者的英年早逝,遂萌发了一个想法——进行一次新闻从业人员健康状况的调查,看看“无冕之王”的身体状况究竟如何?于是,本刊便和上海市新闻工作者协会联手,首次在上海新闻界开展从业人员的健康状况抽样调查。

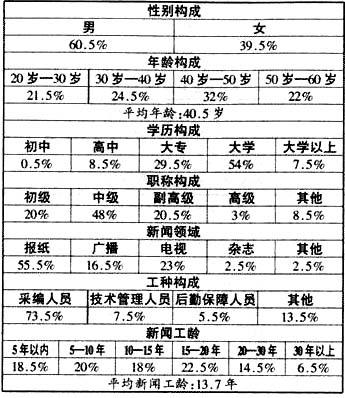

调查结果令人忧虑

本次调查从2000年1月起,至同年3月底止。采用统一问卷、随机抽样的方式,对上海市在职的新闻从业人员的健康状况进行全面调查。调查问卷分A卷和B卷,A卷由新闻单位负责填写,B卷则由个人填写。本次调查共发放A卷12份,回收有效问卷10份,有效问卷回收率为83.3%;发放B卷220份,回收有效问卷200份,有效回收率为90.9%。本次被调查的新闻单位有:解放日报、文汇新民联合报业集团(含文汇报、新民晚报、文学报)、上海电视台、东方电视台、上海人民广播电台、东方广播电台、新闻报、青年报等10家主要新闻单位,基本涵盖了上海新闻界。被调查者的性别构成、年龄层次、文化水平、职称结构、新闻工龄等情况,大致符合上海市新闻界的总体情况,因而具有相当的代表性(详见表1)。

本次调查的结果不容乐观。调查表明:在被调查的10家上海新闻单位中,自1995年以来在职职工死亡人数为28人,其中因病致死22人,意外事故致死6人,其中男性占绝大多数;癌症是第一杀手,患癌症致死者的比例高达72.7%,其余两大杀手分别是脑溢血(9.1%)和肝病(9.1%);被调查者中处于亚健康状态者为47.40%,患病者为8.9%,健康者仅为18.4%;60.5%的人没有享用国家规定的每年一次的公休假,59.5%的人从来没有参加过单位组织的疗休养;而当生病时,有44%的人照常上班;新闻从业者中有75.5%的人从不参加或很少参加体育锻炼。

癌症成为第一杀手

新闻从业人员因病死亡情况,是本次调查的一个重点。因为有资料显示,中国人的平均寿命为70岁,但中国知识分子的平均寿命只有53岁,中年知识分子的死亡率是老年人的两倍多(据解放日报电子版2000年5月10日)。而新闻界的情况又如何呢?

在被调查的10家新闻单位中,自1995年以来,在职员工共有28人去世,其中病逝22人,占78.6%;意外事故死亡6人,占21.4%。其中,男性为78.6%,女性为21.4%。死亡年龄高度集中在40岁至60岁这个年龄段,竟占78.6%。经加权测算,平均死亡年龄为45.7岁。而且,一旦超过40岁,死亡人数便成倍增加,从而验证了“人过40岁便是危险的开始”之说(详见表2)。

表2 死亡年龄

20岁-30岁30岁-40岁40岁-50岁50岁-60岁

10.7%10.7%39.3%39.3%

平均死亡年龄:45.7岁

由此看来,“英年早逝”在新闻界决不是一种巧合,因为这10家新闻单位自1995年以来,职工因病住院治疗人员的年龄构成同样表明,一过40岁,住院人数的比例较之30岁-40岁这个年龄段便大为增加。而且,住院治疗者的平均年龄为44.2岁,接近于平均死亡年龄的45.7岁(详见表3)。这也就不难理解,为何上海近年来屡屡有中年新闻工作者“出师未捷身先死”了。

表3因病住院人员年龄构成

20岁-30岁30岁-40岁40岁-50岁50岁-60岁

9%18.7%43.5%28.8%

平均住院年龄:44.2岁

在病故者中,癌症致死的比例高达72.7%,可谓第一杀手,其次分别为脑溢血、肝病和心脏病(详见表4)。

表4致死病因

癌症脑溢血肝病心脏病其他

72.7%9.1% 9.1%4.5%4.5%

如果孤立地看,或许其中有许多偶然因素。但是,如果我们把1995年以来上海10家新闻单位住院人员的病因作为一个参照物,便不难发现,二者之间存在着某种必然的联系——癌症患者的比例仅次于心脑血管疾病,而远远高于其他疾病(详见表5)。考虑到癌症的死亡率明显要高于心脑血管疾病,因此,癌症成为新闻从业人员的第一杀手也就绝非偶然。

表5住院病因

心脑血管疾病癌症糖尿病胃病肝病胆结石肾病其他

7.7% 5.9%3.3%3.0% 1.8%1.5%0.7% 76.1%

“无冕之王”成了“恹恹病夫”

在本次调查中,我们把健康状况分为六种:很好、较好、一般、不好、很差、说不清,请被调查者根据自己的情况进行选择。结果显示,自认为身体很好或较好者仅为26.5%,而绝大多数(69%)的被调查者认为自己的身体一般或不好,可见新闻从业人员的总体健康水平偏低(详见表6)。

表6健康状况

很好较好一般不好很差说不清

3.5% 23%54%15%3%1.5%

如果说,上述情况还只是一种个人感受,带有相当大的主观性,那么,被调查者最近一次健康普查的结果统计便足以说明问题:健康者仅为18.4%,患病者为8.9%,亚健康者则高达47.3%(详见表7)。

表7最近一次健康普查的情况

健康亚健康患病结果不明

18.4%47.3%8.9%25.4%

众所周知,新闻工作节奏快、压力大、任务重,属于繁重的脑力劳动,这使得大多数的新闻从业人员往往超负荷工作。因此,他们所患的疾病势必带有某种职业特征。故而在本次调查中,我们还有意识地对被调查者所患的疾病进行调查,试图了解这些疾病和新闻工作的特点有何关联。调查表明,四分之一强的新闻从业人员患有心脑血管疾病和消化系统疾病,12%的人患有眼部疾病,还有10.5%的人患有神经系统疾病和呼吸系统疾病(详见表8)。

表8新闻从业人员患病情况

心脑血管疾病25.5%神经系统疾病10.5%肝炎3%

消化系统疾病25.5%呼吸系统疾病10.5%肾炎2%

眼部疾病12%肥胖 6.5%其他疾病4.5%

从被调查者的自诉症状中,我们也可清楚地发现,45.5%的人经常感到全身乏力,38%的人睡眠不好,32%的人眼睛不好,30.5%的人容易伤风感冒,28.5%的人常常头昏胸闷,还有24.5%的人经常情绪紧张(详见表9)。由此可见,新闻从业人员的身体状况的确令人担忧。

表9新闻从业人员自诉症状(多项选择)

全身乏力45.5%情绪紧张24.5%

睡眠不好38%胃纳不好20%

眼睛不好32%心脏异常16%

容易伤风感冒30.5%呼吸困难 5.5%

头昏胸闷28.5%其他症状 5%

“无冕之王”还须善待自己

中国有句流传甚广的老话:“留得青山在,不怕没柴烧。”换一种说法,便是“身体是革命的本钱”。近年来,新闻界有感于蒋筑英、陈方良等社会精英屡屡早逝,故而不遗余力地呼吁社会各界要重视精英们的身体健康,同时也吁请精英们要善待自己,以便为国家和人民多作贡献。新闻界的同仁们在写这类文章时,广征博引,条分缕析,有理有据,头头是道。但是,轮到自己时,却又重蹈覆辙。

在本次调查中,我们发现,新闻从业人员的睡眠时间普遍不足,大大低于成年人每天必须睡眠8小时的标准:68.5%的人每天睡眠时间不足8小时。经统计测算,新闻从业人员的平均睡眠时间为7.1小时(详见表10)。这其中的原因恐怕是多种多样的:一是新闻工作的性质决定从业人员必须是个杂家,故而需要知识的不断补充和更新,因此挑灯夜读便是每天必修的功课;二是敬业精神使然。在不少同行看来,手头总有做不完的工作,而唯一可减少的就是睡觉时间;三是过高地估计了自己的身体状况,总认为病魔离自己很远,防范还为时过早。其实,过度地减少睡眠时间,无异于透支生命。另外,现代医学早已证明,午睡可以弥补夜晚睡眠之不足,从而确保在下午乃至夜间工作时能够精力充沛。但是,只有8.5%的被调查者每天坚持午睡,25%的人有空才睡一会,而绝大多数的新闻从业人员或因没有午睡的习惯,或因工作太忙,或因没有午睡的条件而作罢(61%)。在这种情况下,企盼新闻从业人员能有健康的体魄,恐怕是不现实的。

表10新闻从业人员睡眠时间

10小时9小时8小时7小时6小时5小时5小时以下

2%6.5%23%39.5% 25.5%2.5%1%

31.5%68.5%

平均睡眠时间:7.1小时

至于新闻从业人员利用下班、休假之余加班加点工作,更是司空见惯,似乎这已成为一个好记者、好编辑的“客观标准”(详见表11)。

表11新闻从业人员夜晚、节假日加班情况

是否经常在节假日加班?

是48.5%否10%视情况而定41.5%

是否经常在晚上看书、工作?

是55%否4.5% 视情况而定40.5%

另外,国家早有明文规定,在职职工根据各自工龄长短,每年可以享受10天至20天的公休假。遗憾的是,这一规定对新闻界来说形同虚设,因为很少有人享受过这种福利待遇。调查表明,只有6.9%的人全部享用,还有21.2%的人部分享用,而高达64%的人却放弃了公休假(详见表12)。究其原由,还是因为新闻从业人员工作太忙,难以脱身。

表12是否享用每年一次的公休假

是否享用一部分其他

6.9% 64%21.2%7.9%

当身体有所不适时,竟有44%的新闻工作者照常上班,而只有10.5%的人主动休息,16%的人上医院看病,还有33.5%的人自己买药服用。这样的调查结果不能不让人吃惊(详见表13)。

表13当身体不适时的选择(多项选择)

主动休息10.5%自己买药服用33.5%

照常工作44%服用营养品 7.5%

去医院看病16%其他 4%

正是因为出现上述的情况,因此,往往造成患病之后未能得到及时有效的治疗,以致病情加重的情况。这其中,原因是多种多样的,包括患者本人不重视(24.8%)和未能及时发现病情(6.8%),但最主要的原因还是因为工作太忙而没有及时就医和治疗(60.9%),以致耽误了病情(详见表14)。新民晚报的曹丽珺,病痛得佝偻着身体,还坚持着出门采访,在门口被部主任拦下,急送医院,结果查出已患了不治之症,没多久便香消玉殒。

表14患病后未能得到及时有效治疗的原因

工作太忙以致耽误自己不重视未能及时发现病情

60.9%24.8%6.8%

单位不重视医院医疗条件太差医药费不足

3.8%2.3%1.4%

同时,我们也应看到,新闻从业人员自身的不良生活习惯,也是导致这一特殊群体身体素质普遍较低的重要原因。在被调查者中,35%的人经常熬夜,21%的人吸烟,19.5%的人饮食不周(详见表15)。

表15不良生活习惯(多项选择)

熬夜吸烟饮食不周经常喝酒其他

35%21%19.5%9%3%

在电影、电视剧等文艺作品中出现的新闻记者,大多是孱弱、病态的文弱书生,而少有健壮、剽悍的英雄豪杰。这恐怕不能责怪编导们的别有用心,也不能说这是一种社会偏见,因为本次调查发现,竟有85.8%的人很少或从不参加体育锻炼,即使参加体育锻炼的,也不过是打打牌和下下棋而已(详见表16)。无怪乎中国足球队前任主教练霍顿的翻译谢强毫不客气地批评中国的体育记者们以其昏昏,使人昭昭,因为绝大多数的体育记者非但对足球外行,甚至还和体育无缘,凭什么要让“踢了20年足球、当了20年足球教练”的霍顿听他们的指教?话虽是尖刻了些,但也不无道理。正因为长期缺乏体育锻炼,加之日复一日地透支生命,才使得“无冕之王”容易成为“恹恹病夫”。

表16职工参加体育锻炼的情况

您是否经常参加体育锻炼?

从不参加很少参加经常参加每天参加

26.1%59.7%11.4%2.8%

85.8%14.2%

您参加哪些体育活动?

棋牌球类拳操游泳田径其他

29.7%17.4%9.4%8.7%0.7%34.1%

新闻单位要为“无冕之王”保驾护航

要想让“无冕之王”身体健康,除了新闻从业人员要善待自己、加强体育锻炼和改变不良生活习惯外,新闻单位也必须负起应尽的职责。在本次调查中,我们了解到,一半以上的新闻单位都有专人负责职工保健工作(60%),当职工患病后也有足够的经费用于治疗(90%),并基本上按期为职工交纳了医疗保险金(80%)。但同时,却很少有单位制定出切实可行的保健措施并定期举办医疗保健讲座,而且也很少定期举办各种群众性的体锻活动,这就很有些遗憾了(详见表17)。

表17新闻单位有关保健、体锻的情况

是否制定切实可行的保健措施?

是18.4%否19%不清楚62.6%

是否定期举办医疗保健讲座?

是11.3%否41.8%不清楚46.9%

是否定期举办群众性的体锻活动?

是21.1%否34.1%不清楚44.8%

我们知道,定期到风景区进行疗休养,有助于放松身心,调节情绪,消除疲劳,这对于改善新闻从业人员的身体状况大有裨益,被调查者中大多数人也持这种观点。但是,值得关注的是,经济效益明显高于平均水平的上海传媒业,对于职工的疗休养却舍不得花钱,竟有59.5%的被调查者从未享受过疗休养。这就未免太让人吃惊了,因为本次被调查者的平均年龄为40.5岁,平均新闻工龄为13.7年,工作了这么长的时间却没有享受过疗休养,实在是说不过去。所以,大多数被调查者认为现在的疗休养机会实在是太少了(详见表18)。

表18对于疗休养的看法

您认为疗休养的结果很好

很好较好一般不好说不清

31.1%26.4%17.9%1.9%22.7%

您多长时间疗休养一次?

一年一次两年一次三年一次四年一次四年以上从来没有

12.3%9.8%4.3%4.3%9.8%59.5%

您认为现在疗休养的机会

很多较多不多太少说不清

2.1%2.1%24.8%61.4%9.6%

除此之外,新闻单位是否应该为员工“减负”?据了解,现在新闻从业人员普遍感到工作指标过高,精神压力太大。按照有些新闻单位制定的记者发稿指标,如果每位记者都能按时完成的话,那么即使一篇外稿都不用,也无法在本媒体上全部发表。可见这种标准的制定,既没有量化的分析,也没有考虑过实际效果,更没有顾及记者的健康。笔者手头有一本上海市编制委员会办公室编著的《编制管理新论》,其中有各类机关、事业单位编制管理的基本原则、方法模型、比例标准。仔细查阅,发现目前上海有些新闻单位出于人员精简的需要,定编数竟不及这一标准的一半,有些甚至连三分之一都不到。由此可见,新闻从业人员的劳动强度何等之大!于是,上海法制报的吴真生,前一天晚上写稿直到第二天凌晨3点,当天下午又带着实习生坐公交车带走路,马不停蹄地采访了5家单位。当采访结束时,这位敦实的中年汉子再也支持不住,猝然倒下,就再也没有醒来。

当然,要切实改变新闻从业人员的健康状况,是一个系统工程,决非一朝一夕之功,这就需要做大量的、脚踏实地的工作。根据这次调查了解到的情况,上海市新闻工作者协会、新闻记者杂志、上海大众卫生报将会同各有关新闻单位,采取相应的措施,开展一系列的活动,让新闻工作者得以健康地生活,健康地工作,不再让“英年早逝”的悲剧在新闻界重演。

倘能如此,善莫大焉!