让乡村振兴与非遗传承协同发展

2025-02-22张娅琼

在乡村振兴的宏大征程中,非遗传承人扮演着至关重要的角色。非遗传承人凭借精湛的技艺和对文化传承的坚守,为乡村振兴注入了源源不断的活力,让乡村产业焕发出勃勃生机。

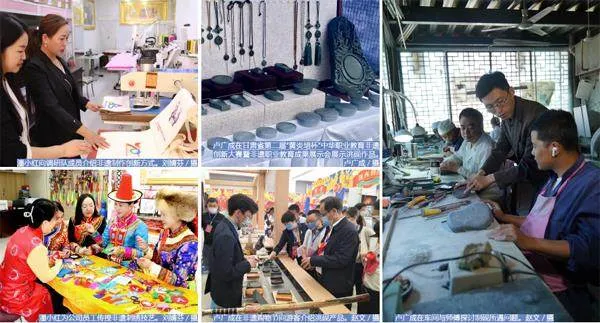

非遗传承人潘小红的助残致富路

在一次深入甘肃省张掖市肃南裕固族自治县的调研中,甘肃政法大学调研队有幸结识了裕固族服饰非遗传承人潘小红。肃南裕固族自治县是裕固族主要的居住地之一,位于祁连山脉北麓。源源不断的雪山水滋养着这片土地,不仅风光旖旎,更蕴含着丰富的民族文化和历史底蕴。裕固族的语言、服饰、歌舞、节庆等都充满了浓郁的民族特色,是中华民族多元文化的重要组成部分。肃南县城街道上有多家裕固族服饰制作店铺,潘小红的画艺手工艺品有限责任公司在肃南县隆昌河畔边。据她介绍,因身体残疾寻业无果,1995年时,仅用母亲借来的2000元,在肃南县城租下了一间20平方米的小店,开始了她的手工艺事业。创业之路充满了艰辛,资金的短缺、市场的冷漠,一度让她倍感压力。然而,凭借着对传统技艺的精湛掌握和对产品质量的严格把控,逐渐在顾客中树立了良好的口碑。她制作的裕固族服饰和刺绣作品,以精美的工艺和独特的民族风格,吸引了越来越多的人的关注。

经过30年的不懈努力,潘小红的小店已经颇具规模。如今,公司总资产达到300多万元,办公及生产车间、产品展示厅面积达到了300平方米,年营业收入超过了100万元。公司现有员工43人,其中残疾人22名、脱贫劳动力5人。潘小红说:“残疾人找工作多不容易我有切身体会,所以我一定尽我所能帮助他们!”因为她自己就是残疾人,只不过是在多次手术后才勉强恢复正常生活的能力。她深知残疾人就业的困难与艰辛,希望能帮助更多残疾人实现就业,解决他们的基本生存问题,因此,主动吸纳残疾人到自己的公司工作,为他们提供培训和就业机会。她耐心地教授制作裕固族服饰和刺绣的技艺,从基础的针法、剪裁技巧到复杂的图案设计,手把手地指导,让残疾人能够掌握一技之长。在她的带动下,许多残疾人走出了家门,走进了工作岗位。他们不仅有了稳定的收入,还重新找回了自信和生活的希望。这家公司也被评为甘肃省“全省助残先进集体”,不仅为残疾人提供了平等的工作环境和良好的发展机会,还让他们通过自己的努力实现自我价值,为家庭和社会作出贡献,助力乡村振兴。

非遗传承人卢广成的助农带货经

甘肃临洮,有一位新生代非遗传承人卢广成,调研队与他座谈时了解到,他毕业于中央美术学院,出生于洮砚制作世家,自幼跟随父亲学习洮砚制作技艺。在家族的熏陶下,对洮砚制作产生了浓厚的兴趣,并逐渐掌握了这门传统技艺。面对现代社会的需求变化,他并没有满足于传统的制作模式,而是积极探索创新之路,注重品牌建设,通过线上销售和品牌推广,打造了“文公子”“艺砚阁洮砚”等品牌,积极利用抖音、淘宝等平台进行直播带货。通过这些平台,卢广成不仅展示了洮砚的制作工艺和文化内涵,还吸引了大量网友的关注和购买,线上年销售额达692万元,单一平台月销售额也相当可观。近年来,他的团队通过抖音、淘宝直播带货,制作的洮砚销往全国各地。这种线上销售模式不仅打破了地域限制,还极大地提高了洮砚的市场覆盖面、知名度和竞争力,增强了消费者对洮砚文化的认同感和信任度。通过品牌建设,卢广成将洮砚文化与现代市场需求相结合,使洮砚产品更具市场吸引力。

卢广成的洮砚事业在文化传承方面取得显著成效的同时,也在经济发展上为当地乡村作出积极贡献,为当地居民提供了就业机会。除了商业模式之外,还注重助农模式的双向发展。助农模式以可复制可推广、拓宽农民增收致富渠道为目标,经过“促增收”+“育人才”技术培训后,农户自主可参与全程生产环节,在传习基地进行深加工,成果惠及15个行政村、158户村民,量产15938件产品,人均增收2.6万。这不仅解决了洮砚制作技艺传承的问题,还为当地乡村的可持续发展提供了人才保障。

卢广成大学毕业后拒绝了大城市的工作机会,义无反顾投身非遗事业,继承了父辈的非遗传承使命,并借助自身的专业优势让洮砚通过网络走向全国各地,为洮砚艺术的传承与发展探索出了一条新路。作为新生代非遗传承人,他走出了一条符合时代发展和市场需要的传承之路。

乡村振兴与非遗协同发展,离不开诸多非遗传承人的不懈努力和持续探索。在乡村振兴的道路上,裕固族服饰传承人潘小红与洮砚传承人卢广成走出了适合自己的路,也带动身边的父老乡亲一起走上了致富路。他们的故事只是众多非遗传承人投身乡村振兴的一个缩影。非遗传承人走出的传承之路、创新之路,为乡村振兴贡献独特的力量,共同书写着乡村振兴的壮丽篇章。

(本文第二作者为甘肃政法大学文学与新闻传播学院刘婧芬)

本文为甘肃省哲学社会科学规划项目“共建‘一带一路’背景下甘肃非物质文化遗产数字传播创新对策研究”(2024YB096)阶段性成果。