强制医疗中的自主权问题研究

2025-02-21曾伟民张贵红

〔摘要〕强制医疗被认为是维护公共健康的一种必要手段。它在实施时面临许多伦理困境,主要是自主权问题。讨论自主权问题的基础是概念,其面临解释的困难和权力结构的挑战。除了概念问题,自主权在实践中也面临诸多争议,包括理性自杀、人际关系、生物伦理原则等方面。面对挑战,比约恩·霍夫曼的多价概念予以自主权概念上的澄清,关系伦理方法提供了求解自主权实践问题的创新方案。

〔关键词〕强制医疗;医学伦理;自主权;公共健康

〔中图分类号〕R-052 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕1001-8565(2025)02-0207-07

DOI: 10. 12026/j. issn. 1001-8565. 2025. 02. 10

【基金项目】 2020年国家社科基金重大项目“当代新兴增强技术前沿的人文主义哲学研究”(20ZD044)

Research on the autonomy issues in compulsory medical treatment

ZENG Weimin, ZHANG Guihong

(School of Humanities and Social Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230051, China)

Abstract: Compulsory medical treatment is considered a necessary means to maintain public health. It faces many ethical dilemmas during its implementation, primarily concerning issues of autonomy. The discussion of autonomy issues is grounded in the concept, which faces difficulties in explanation and challenges in power structures. In addition to conceptual issues, autonomy also encounters various controversies in practice,including rational suicide, interpersonal relationships, bioethical principles, and other aspects. Faced with challenges, Bjorn Hofmann’s polyvalent concept clarifies the concept of autonomy, and the relational ethical approach provides innovative solutions to the practical issues of autonomy.

Keywords: compulsory medical treatment; medical ethics; autonomy; public health

强制医疗(compulsory care)指在通过物理或医疗手段,在必要时限制患者的选择,以确保他们接受必需的治疗[1],常用于精神疾病领域。医疗实践中,强制医疗与非自愿治疗(involuntary treatment)的内涵基本一致,本文将这两者等同使用。强制医疗的应用条件是[2]:①严重的精神疾病会损害个人的判断力、洞察力或认知功能,导致他们无法自主作出医疗决定。而患者在从心理健康危机中恢复后,会对他们接受的干预表示认同,即使他们当时是非自愿的。②强制措施可能是确保个人获得所需治疗的唯一方法,特别是在面临风险的情况下。③对强制风险的评估帮助临床医生根据各种因素(例如过去的行为、诊断和当前的精神状态)预测潜在的危险,而这些评估是可靠且有效的。

近年来,强制医疗从最初的严格限制转向更为人性化的现代框架。20世纪中叶的去制度化(deinstitutionalization)运动是这一转变的标志,之后,强制医疗的重心转向减少长期住院、建设支持性的社区护理[3]等。如今,在联合国《残疾人权利公约》、世界卫生组织《心理卫生行动计划》等倡导下,各国强制医疗不断改革。中国施行的《“健康中国2030”规划纲要》等,明确规定了心理健康和精神卫生工作的规范,是其中的典范。当前,强制医疗的研究聚焦于:寻求最少干预的治疗方案[4]、精准评估强制医疗的有效性[5]、捍卫患者的基本权利[6],如拒绝治疗的权利、信息获取权及上诉途径、确保个人信息的严格保密等。尽管该领域持续进步,但围绕强制与自主之界限[7]、限制措施之道德合理性[8]、辅助治疗之效果[5]等的伦理辩论依旧激烈。这些辩论反映了社会对于心理健康、个体自由与公共安全之间复杂关系的广泛思辨,并深刻影响着强制医疗政策的制定与发展方向。此外,强制医疗涉及的认知非正义[9]、地域和文化差异[10]、精神疾病污名化[11]等伦理问题也亟待解决。为应对上述挑战,全球许多国家和地区正积极推进一系列改革措施,这些措施以康复为核心导向,涉及预先医疗指示制度、同伴支持体系等创新机制[12]。同时,在相关部门的牵头下,建立健全质量保证体系与投诉处理机制,不断优化服务流程,为患者提供更加人性化、高效且符合伦理标准的医疗服务等举措也在持续进行。这些努力不仅是对当前困境的积极回应,也是推动强制医疗领域向更加公正、透明、人性化方向迈进的重要步伐。

自主权作为强制医疗伦理讨论的首要议题,包括概念的疑难与实践的困境。其中,概念的疑难涉及自主权的解释差异性,其根源是医患关系的权力不对称,这最终将损害患者福祉。此外,自主权在实践的过程中,面临不同层次的挑战:过度的自主权将为自杀的随意性辩护,削弱的自主权无法应对人际关系的压力,一般的自主权也面临和其他生命伦理原则的冲突。本文在分析这些问题后,引介比约恩·霍夫曼的概念框架、关系伦理方法,提供这一系列问题的求解策略,为自主权的良性发展、强制医疗的积极改革提供支撑。

1 强制医疗自主权的概念疑难与澄清

1. 1 概念疑难:解释差异性与权力不对称

概念问题是强制医疗伦理的自主权困境的第一性问题。自主权通常指个体独立决策的权利,它具有不同的解释取向:一方面,从自由(freedom)角度,自主权可以被解释为所有个人,无论精神状态如何,都应该拥有拒绝治疗的绝对权利;但另一方面,从恢复/维护(restore)自主权角度,其也可以被解释为免受精神疾病造成的自主能力的丧失①。后者是医疗环境,特别是强制医疗环境采取的传统方案,即:患者自主权强调的是促进或恢复患者自主权,而非自由行使自主权[13]。在此解释下,如果个人被认为无法理性作出决定,有时需要在未经明确同意的情况下进行强制医疗。这种解释差异性造成的冲突在于,如果仅强调自由行动,患者将拒绝强制医疗,这可能会导致伤害或病情恶化,损害其包括自主权在内的所有权利。反之,如果仅强调恢复性目的而武断执行强制医疗,即使这符合患者的最大利益,但同样损害患者的自主权。

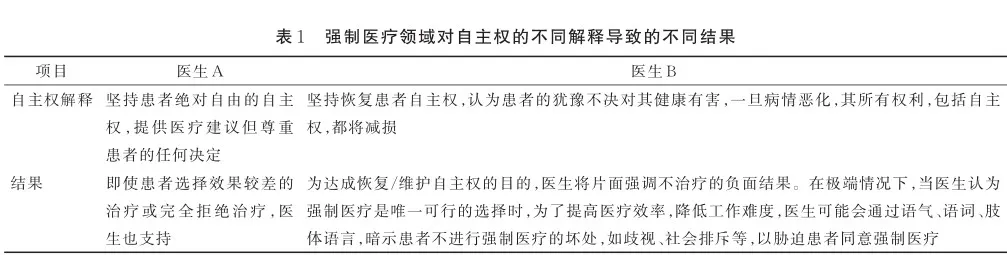

解释差异性为隐性操纵或胁迫提供了空间[13]。医疗人员有不同的教育背景、个人经历和观念信仰,这些观念直接影响医生与患者的互动方式,包括对自主权的解释。如表1所述,医生A认为自主权即知情的自由决策,因此他将提供完整的治疗信息并支持患者的所有决定,即使这些决定与更优的强制医疗截然相反。与之不同,医生B则认为自主权是根据医疗程序实现对自主权的恢复/维护,因此他将恢复效果置于患者偏好之上,即使患者对此感到侵犯。在医生B的例子中,强调负面结果或有限的选择很容易以一种隐性的形式操纵或胁迫患者。患者可能出于恐惧、误解或认为不存在可行的替代方案而同意强制医疗,最终,这将限制他们的自主权。长远来看,操纵或胁迫将影响患者对医疗人员的信任及其对治疗计划的遵守,最终有损医患关系。

这种操纵或胁迫的根源是医患关系中权力结构的不对称。它涉及四个层面的问题:一是知识层面,医生凭借他们的专业知识,拥有患者通常不具备的诊断能力,患者往往依赖医生来解释复杂的医疗知识并指导他们作出决定;二是社会角色层面,社会普遍高度认可医生的解释,赋予他们权威和可信度;三是患者在寻求治疗时通常处于脆弱的状态,由于疾病、焦虑或其他原因,他们更容易受到医生的影响;四是许多医生长期保持家长式作风,他们武断地判定强制医疗符合大多数人的利益,从而代替患者作出决定。这种知识优势、权威地位、患者的脆弱状态以及医生的家长式作风相互结合,使得患者在面对强制医疗决策时,往往难以充分行使自己的自主权。

1. 2 概念澄清:比约恩·霍夫曼的概念框架

自主权概念的解释差异性导致了隐性的操纵或胁迫,其反映了医患关系的权力不对称,这些都需要合乎伦理地求解。面对困境,比约恩·霍夫曼的概念框架提供了求解的理论资源。

围绕医学概念及其解释,通常在划线问题(line-drawing problem)的范围内进行讨论。医学上的划线问题通常指难以以精确、客观的方式定义疾病,难以界定健康与疾病之间的界限[14],当然,它也涉及更广泛的解释问题。比约恩·霍夫曼(Bj?rn Hofmann)[15]认为,使用相关概念(interrelated concepts)、多价概念(polyvalent concepts)以及概念扩展(expansion of concepts),可以解决医学概念的划线问题。其中,多价概念即概念在不同语境中具有多重解释。例如:个人陈述他们有疾病(disease),因为他们在咳嗽;声称“慢性疲劳综合征是一种疾病(disease)”,以表明它应该被认为更严重而受到重视。生病(sick)同样如此,可以用来表达身体不适或描述一个有问题的社会。多价概念提供了自主权概念问题的求解策略,它包括以下两点:

1. 2. 1 补充上下文弥合解释差异

多价概念的自主权承认自主权在不同语境下的不同解释,它类似“疾病”概念。在强制医疗的某些语境下,自主权意味着没有任何影响地自由决策,而在某些语境下,它涉及医疗保健提供者的恢复性决策。质言之,两种解释均合理但又均各有优劣,关键在于是否提供了使用的语境。医患双方应基于上下文理解自主权——自主权不是僵化的,而是适应个体患者情况和需求的。

为了实现对自主权这种语境主义的理解,具体的措施可以包括:①针对患者,强调案例。通过选择强制医疗场景中涉及不同解释和结果的案例,向患者说明自主权等概念的多价性质,使其理解强制医疗过程中的解释差异导致的不同结果。②针对医疗人员,强调沟通。通过定期的医学伦理课程,增强医疗人员的同理心以及沟通技巧,使他们更善于倾听和理解不同患者基于不同自主权解释的内在需求。③宏观层面,纳入政策。相关部门应该制定政策,要求医疗机构在制定知情同意等程序时,应考虑对自主权的多种解释,以适应对患者独立性和自主权的不同观点。④技术层面,开发新工具。相关部门应牵头探索新的概念工具和框架,丰富患者对自主权的理解。当前,自然语言处理等技术正飞速发展,这些技术基于大数据、大模型,将提供新的辅助工具,协助进行更优化的强制医疗概念设计。

1. 2. 2 以协商达成的共识弥合权力不对称

认识自主权的语境依赖,也可以帮助解决医生和患者在强制医疗决策中的权力不对称。具言之,通过首先提供自主权解释的语境,包括医生的知识框架、患者的自主意见等,多价概念要求以对话的形式,完善患者与医生的认识,使不同的观点有共存空间,最终以共享决策的形式达成共识。

为了达成共识,具体的措施可以包括:①宏观层面,纳入政策。相关部门应制定政策,允许医疗环境中不同观点的共存,提倡不同观点对患者护理更丰富、更细致理解的促进作用。②组织层面,强调公开对话。医疗机构应当营造公开对话的环境,将医患沟通视为双向过程,定期针对医疗人员,培训同理心、倾听、沟通和解决冲突的技能。③技术层面,建立共识机制。医疗机构借助新兴技术,例如人工智能技术,建立共享决策软件,实施动态监控和评估机制,切实地让患者参与从信息收集到最终治疗的决策过程的每一步。

2 强制医疗自主权的实践困境与纾解

概念是强制医疗伦理的自主权问题的第一性问题,上文从解释差异性、权力不对称两个方面对其进行了分析。接下来,本文将从实践角度,讨论自主权伦理困境的更多维度。

2. 1 实践困境:理性自杀、人际关系、生命伦理原则的探讨

在实践中,过度的或削弱的自主权都将损害患者福祉,此外,一般意义上的自主权也与仁慈等其他生物伦理原则相冲突。

2. 1. 1 理性自杀

过度地放大自主权将使自杀合法化。自主权的一个具体讨论涉及自残,特别是极端的自残——自杀。自杀的风险是实施强制医疗的重要因素,对存在自杀意图的患者实施强制措施(限制自主权)通常被认为是合理的。在这一背景下,对“理性自杀”的讨论尤其关键,涉及两个方面:第一,自杀是否可以被视作理性的行为?舍斯特兰德等[13]的研究表明,自杀并非总是由精神疾病直接导致——在某些情况下,个体可能基于深思熟虑和理性的考量,自主选择结束自己的生命。基于该观点,自杀将不具有强制干预的正当性——如果自杀是理性的(自主的),那么强制医疗是不必要的,也是不合理的。但这一观点仍存在广泛的争议。反对者认为,虽然理论上存在理性自杀的可能性,但在临床实践中,这种情况并不常见,且往往与复杂的心理和社会因素有关,武断地放弃强制医疗同样是对患者的不负责。第二,如果自杀可以被视作理性的行为,患有精神疾病的个体是否能进行理性自杀?就此问题,一些观点认为,即使患者受到精神疾病的困扰,他们仍然应该拥有对自己生命的决定权,包括在必要时接受协助自杀。这种观点认为,尊重患者的自主权和选择权是至关重要的,当患者处于理性状态,无论是否患有精神疾病,其均有决策自杀的权利。然而,在处理精神疾病患者的自杀问题时,必须保持极高的谨慎和警觉,避免将任何自杀或自杀意图简单地贴上“理性”的标签,精神疾病患者的自杀行为往往受到复杂心理因素的影响,可能并非出于真正的理性选择,理性标签的随意化将导致强制医疗无法发挥其应有功能。

2. 1. 2 人际关系的压力

片面地强调人际关系削弱了自主权。人际关系描述了两个或两个以上个体之间的社会关联、联系或从属关系。在强制医疗背景中,人际关系可以帮助患者治疗,例如:人际治疗(interpersonal therapy,IPT)认为,许多心理健康问题均源于人际关系缺陷或角色冲突,发现和利用这些缺陷和冲突有利于促进患者治疗。这些冲突包括:因失去亲人而造成的悲伤、重大生活改变后的角色转变(疾病、孩子出生、退休)、重要关系(配偶、父母、老板)中的冲突、人际交往缺陷与社会孤立[16]。然而,人际关系同样可能损害患者权利。研究指出,患者家中有儿童可能是强制医疗的决定因素[2, 13]。在这种情况下,强制医疗将首要关注家中儿童的安全和福祉。当患者患有严重的心理健康问题,其孩子的安全易受到威胁时,强制医疗将成为必要的手段,患者自主决策权将受到一定程度的限制。然而,即使在强制医疗被认为是保护弱势儿童所必需的情况下,让患者尽可能获取治疗过程的自主权也至关重要。患者有权了解自己的病情、治疗选择,并有权参与决策过程。

2. 1. 3 生物伦理原则的冲突

自主权与强制医疗实施机制所依赖的其他生物伦理原则之间存在冲突。约束(restraint)被认为是强制医疗的一种实施机制,包括物理约束与化学约束[1]。前者集中于使用机械(如约束带、束缚衣等)进行约束,现在扩大到包括限制自由活动的任何物理行为;后者涉及使用药物来限制患者的活动和自由,特别是在患者不知情的情况下使用[1,17]。在强制医疗中,通常援引仁慈和不伤害的伦理原则来证明限制行为的合理性[13, 18]。仁慈原则要求医疗保健服务提供者以患者的最大利益为出发点,促进善行并为他们的福祉作出积极贡献。例如,迷失方向并有跌倒风险的精神疾病患者需要临时身体约束以防止跌倒,仁慈被解释为采取必要措施来保护患者。不伤害原则规定医疗保健提供者不应造成伤害,无论是否故意。例如,如果患者情绪激动并试图移除维持生命体征的医疗设备,则可能会被暂时限制以防范这些行为,不伤害原则被解释为有责任防止伤害并消除可能导致伤害的因素。但是,在上述两个例子中,均未强调患者自主权,且这两者看起来均损害了患者自主权。

2. 2 实践的纾解:关系自主权

强制医疗自主权实践问题的核心在于个人主义(individualism)与整体主义(holism)之间的冲突。一方面,个人主义倾向于将个人的权利与意向置于首位,有时会牺牲公共或社会的福祉;另一方面,整体主义则强调群体或社会的福祉应当优先于个人的需求和愿望,不可避免地会对个人的自主权造成一定程度的侵犯。

关系(主义)伦理调和了个人主义自主权与整体主义自主权之间的对立。个人主义坚持自主权完全基于个体的内在属性,而整体主义则主张自主权仅源自作为更大集体一部分的实体。与这二者不同,关系伦理认为,实体的自主权源于其与其他实体的联系、互动或关系,即:关系自主权。关系自主权强调,个人的自主应当被置于家庭、社区等社会群体的关系网络之中,这些群体作为支撑个人自主运作的单位。在特定情境下,个体需要牺牲一部分自主权以换取群体的整体利益,但这种牺牲是对自主权的维护而非贬损。罗布·莱昂·卡莱尔(Rawb Leon Carlyle)[19]通过胡塞尔对牺牲的解读,进一步阐释了这种理念。自我不仅涉及个体的独立存在,更包括个体在社群中得到认可和共享的价值——道德主体并非孤立存在,而是根源于社群和人类整体之中。个人的价值和拥有这些价值的能力,正是通过个体与他人的关系来构建的。社群的集体道德和共同价值观塑造了每一个自我。有道德的生活要求我们将自我置于理性的生活框架中,通过自由和审慎的选择,为社群谋求最大的利益,并可能伴随着对某些价值的牺牲。但是,这种牺牲并非意味着价值的消失;相反,它体现了一种内化的价值追求,满足了我们对价值和伦理的深层次需求。换言之,关系自主权将个人自主权视作正当的,但它同时认为整体自主权也是正当的,它们只是关系自主权在不同关系中的不同表达而已,个人既代表自我也代表群体,只要没有损及关系,其自主权就未受影响。在强制医疗环境中,关系自主权将发挥尤为重要的作用。它使得个人在家庭、社区和医疗机构的关系网络中,更加全面地理解和实践自主权,它反对个人主义自主权的绝对私利,同时与整体主义自主权的非积极牺牲不同,它认为,为了维护关系而做出的牺牲,不会削弱个人的自主权,反而因维护了关系,成为我们享有自主权的坚实证明。

关系自主给出了理性自杀、人际关系压力、生物伦理原则冲突等争议的求解策略,包括以下三个方面。

2. 2. 1 以关系责任限制理性自杀

理性自杀的选择并非纯粹的个人行为,而是依赖于个人的社会与人际关系网络。要使自杀成为“理性”选择,必须权衡个体对这种关系网络的伦理义务与个人的理性考量。理性自杀必须基于关系网络内的认同,才能进一步探讨其合理性。质言之,关系责任将理性自杀基于的过度的自主权进行了限制。

具体到实施层面,可以有以下举措:①跨学科的自杀研究。医学伦理学家、医疗人员可组成跨学科研讨班,研究理性自杀与关系责任的界限。在强制医疗背景下,不同职业的学者、专家,通过演讲、小组讨论、分组会议和协作练习等机制,讨论理性自杀的具体内涵,探寻影响自杀的关系观点(涉及家庭责任、伴侣责任等),透过患者叙事考察其真实的内心想法。最后,将讨论结果进行整合,澄清并重新划定理性自杀所基于的自主权的界限。②基于关系网络的紧急联系机制。医院应建立紧急联系的关系网络,在实施强制措施时获取关系网络的知情同意。理性自杀不是绝对个人的选择;相反,其与身处的关系网络密切相关。当医院获知患者的理性自杀意图时,医院首先需要通过早已制定的紧急情况联系人员名单,通知其关系网络中的家属、亲人,在向他们申明强制医疗的迫切性与合理性后,依据相关规范启动强制医疗程序。③规范的法律术语与评估程序。立法部门应完善涉及自杀、关系责任的相关法律法规。完善的法律规范是强制医疗的基石,立法部门应建立“自杀”“协助自杀”和“安乐死”等术语的准确法律定义,以及患者关系网络的具体责任。此外,也应制定针对自杀倾向者的心理评估标准,颁布针对自杀高风险个人强制医疗的规定,并通过有效措施监管与评估强制医疗的有效性。

2. 2. 2 以维护人际关系为目的对自主权的部分牺牲是积极的

当患者的精神健康状况威胁到其负有责任的亲密关系成员(如受抚养的孩子)时,患者不能仅从个人角度出发看待自主权,他们的自主权是嵌入在家庭单位的关系背景和承诺之中的。在这种情况下,患者需要牺牲一部分个人的医疗决策自主权,以维护家庭更广泛的利益和安全。但这种妥协并不意味着否定个人自主权;相反,它展现了患者自主权的另一种表达,即他们自主选择优先考虑自身所处的公共关系需求。当然,对患者决策自主权的任何限制都应当是最小化的、必要的,并且应通过信息共享、寻求同意、使用限制最少的方法,以保证患者福祉的核心地位。

具体到实施层面,可以有以下举措:①责任意识与奉献精神的宣传。在强制医疗背景中,医学伦理学至关重要。医学伦理学工作者宣传其伦理专业知识,传播道德规范,让关系网络成员知晓其义务。通过简易通俗的伦理指南、视频课程等多媒体协助,医学伦理学工作者最终将协助这些成员认识到患者牺牲自主权的奉献精神,以及他们自身承担的不可过度侵犯其自主权的重任。②评估有效性的随访机制。社区定期进行针对患者及其关系网络的随访。仅仅是定期的宣传培训是不足的,医学伦理的规范只能在短期内生效而在长时间后失能。为了防止伦理规范的效用随时间的削弱,社区可以进行对关系网络成员的定期随访。在这过程中,社区代表将与成员进行单独会谈,咨询患者治疗情况,了解亲属未来需求。最后,将其与接受强制医疗的患者的感受进行对比,审查其自主权的状态。③牺牲的弥补措施。关系网络应积极探索弥补牺牲的措施。当患者因为人际关系的重要性而不可避免地受到自主权的损害时,关系网络的成员,特别是作为强制医疗措施行使原因的个体,可以通过各种弥补措施,反馈患者,使其理解其牺牲的合理性和提供正向反馈,弥合心中落差。例如,作为孩子,可以定期探访父母,以文字、画作等形式表达心中的感谢。

2. 2. 3 比例标准为核心的关系自主

基于仁慈等生物伦理原则,通过物理或化学手段暂时限制患者的某些行为,同样可被视作一种合理牺牲。这种牺牲是为了维护患者的个人利益(防止受伤、扰乱治疗)以及更广泛的关系网络的福祉(保护他人与减少他人负担)。关键在于比例标准(proportionality),只要这种限制是有限度的,且仁慈等其他原则与患者保留的自主权是平衡的,同时在更广泛的层面上受到关系网络的认可(特别是患者发病期间无法表明其选择时),那么从关系视角上,这种限制实际上并不会削弱患者的自主权。

具体到实施层面,可以有以下举措:①限制自主权的分级制度。通过风险评估机制,如风险矩阵(risk matrix)、决策树(decision tree)、里程碑评估等,医院可以制定不同层次的限制措施。例如,第一级为患者在监督下自行用药;第二级为限制患者进入某些区域;第三级为患者仅限于在特定病房或区域活动;第四级为强制患者用药;第五级为患者身体束缚。同时,在每一层级的限制中,均需要患者关系网络的监督与评估。②多学科的伦理审查委员会。管理部门应建立伦理审查委员会,定期审理具有原则冲突的强制医疗案例。管理部门通过筛选不同学科、不同诊室、患者关系网络的代表,每月(紧急条件下24小时内)举行案例讨论,审理仁慈、不伤害、正义原则与自主原则冲突的典型案例,通过投票等标准化制度,商议相关伦理影响与求解策略。最后,在隐去相关敏感信息后,向社会公布代表案例及其细节,包括学术论文,媒体,教育视频或手册等形式。③全民参与的反馈机制。社会应充分讨论公布的强制医疗典型案例,包括合理性与局限性。在披露关于强制医疗原则冲突的代表案例后,不同行业的专家进行评论,关系网络的成员现身说法,其他个体则通过互联网等媒介形式进行在线讨论,相关部门调查并收集公众的理解和意见,形成相关报告并定期发布,形成动态反馈。

3 结语

强制医疗的自主权问题,既关乎患者的福祉,也反映了医疗与社会的深层次价值追求。通过理论澄清与实践探索,我们可以逐步弥合概念分歧与解决应用难点。未来,应继续推动政策完善与技术创新,让医疗服务更加人性化和公正透明,真正实现患者自主权与公共健康的平衡,展现社会对个体尊严与权利的高度尊重。

〔参考文献〕

[1]HOLMGREN A G. Ethical and clinical aspects of restraint in neurosurgical care[M]. Sweden:Karolinska Institutet, 2023.

[2]FEIRING E, UGSTAD K N. Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admis? sion: a qualitative analysis[J]. BMC Health Ser? vices Research, 2014,14: 1-10.

[3]叶小琴, 李筱永. 精神障碍患者社区强制医疗制度评析[J]. 中国全科医学, 2015,18(34): 4165-4169. YE X Q, LI X Y. Analysis of community com? pulsory medical treatment system for patients with mental disorder[J]. Chinese General Prac? tice, 2015,18(34): 4165-4169.

[4]陈绍辉. 论精神障碍患者强制医疗中的最小限制原则[J]. 中国卫生政策研究, 2016,9(3):59-63. CHEN S H. The least restrictive principle in compulsory treatment of mental disorders patients[J]. Chinese Journal of Health Policy, 2016,9(3): 59-63.

[5]KISELY S. Assessing the effectiveness of com? pulsory community treatment[M]//Coercion in Community Mental Health Care. New York:Oxford University Press, 2016:75-93.

[6]胡嘉金, 刘志军. 解除强制医疗程序实务探析[J]. 法律适用, 2018(13): 86-92. HU J J, LIU Z J. A practical discussion on the procedure of removing compulsory medical ser? vice[J]. Journal of Law Application, 2018(13):86-92.

[7]卜素. 强制医疗制度背景中精神障碍患者的人身权保障[J]. 贵州社会科学, 2015(8): 102-106.

[8]MARTINHO S E R M, SANTA-ROSA B A R, SILVESTRE M. Where the public health principles meet the individual: a framework for the ethics of compulsory outpatient treatment in psychiatry[J]. BMC Medical Ethics, 2022,23:1-9.

[9]SMYTH A. Epistemic injustice in cases of com? pulsory psychiatric treatment[D]. Melbourne:The University of Melbourne, 2021.

[10]张奇. 大陆和台湾地区精神疾病患者强制住院医疗之比较研究[J]. 医学与哲学, 2014,35(2A):24-26. ZHANG Q. Comparative study of the compul? sory hospitalization for the mental illness patient in mainland and Taiwan of China[J]. Medicine and Philosophy, 2014,35(2A): 24-26.

[11]LIVINGSTON J D. Experiences of stigma and compulsory treatment in the forensic and civil mental health systems of British Columbia[D]. Vancouver:Simon Fraser University, 2010.

[12]TINLAND A E L, LOUBI E RE S, MOUGEOT F, et al. Effect of psychiatric advance directives fa? cilitated by peer workers on compulsory admis? sion among people with mental illness: a random? ized clinical trial[J]. JAMA Psychiatry, 2022,79(8): 752-759.

[13]SJ?STRAND M, SANDMAN L, KARLSSON P, et al. Ethical deliberations about involuntary treatment: interviews with Swedish psychiatrists[J]. BMC Medical Ethics, 2015,16: 1-12.

[14]HOFMANN B O R. How to draw the line be? tween health and disease? Start with suffering[J]. Health Care Analysis, 2021,29(2): 127-143.

[15]HOFMANN B O R. Vagueness in medicine: on disciplinary indistinctness, fuzzy phenomena,vague concepts, uncertain knowledge, and factvalue-interaction[J]. Axiomathes, 2022,32(6):1151-1168.

[16]LIPSITZ J D, MARKOWITZ J C. Mechanisms of change in interpersonal therapy (IPT)[J]. Clinical Psychology Review, 2013,33(8): 1134-1147.

[17]OLIVER D, MEYER G, IRVING K, et al. Rights, risk and restraint-free care of older people:person-centred approaches in health and social care[M]. London:Jessica Kingsley Publishers,2009.

[18]FEIRING E, UGSTAD K N. Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admis? sion: a qualitative analysis[J]. BMC Health Ser? vices Research, 2014,14: 1-10.

[19]LEON-CARLYLE R. Love and the shadow of sacrifice[J]. Symposium, 2021,25(1): 39-59.

①此处区分了概念(concept)及其解释(explanation),概念是对某事/物的观念或信念,解释则揭示概念如何工作(how works)。此处语境中,自主权的工作原理有自由式的和恢复性的。