非自愿住院青少年精神障碍患者胁迫体验的研究

2025-02-21李凌宇刘欣怡史佳伟程艮邹海欧

〔摘要〕目的 探讨非自愿住院青少年精神障碍患者入院过程及住院期间的胁迫体验,为制定针对性的护理干预提供参考。方法 于2023年10—12月选取15例非自愿住院青少年精神障碍患者进行半结构式访谈,以内容分析法归纳和提炼主题。结果 共提炼出3个主题和10个亚主题,分别用以阐述胁迫体验的本质内容、产生原因及改善方法:胁迫体验的多维度内容(复杂的情感体验、各异的身体感受、矛盾的认知评价)、胁迫体验的多方面成因(个人准备程度不足、父母沟通程度欠缺、医护管理体系严格)、胁迫体验的分阶段改善(入院治疗前充分沟通、强制干预前耐心告知、强制干预中尊重诉求、强制干预后安慰解释)。结论 非自愿住院青少年精神障碍患者胁迫体验的本质内容复杂,产生原因多样,需多方配合加以改善。因此,父母应尊重子女自我意愿的表露,医护人员尊重患者自主权,构建保护-约束型医患关系模式,协同互助减少强制干预的使用以提高青少年精神障碍患者的整体就医满意度。

〔关键词〕非自愿住院;胁迫体验;精神障碍;青少年;质性研究

〔中图分类号〕R-052 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕1001-8565(2025)02-0232-09

DOI: 10. 12026/j. issn. 1001-8565. 2025. 02. 14

A study on the coercive experience of involuntarily hospitalized adolescents with mental disorders

LI Lingyu1, LIU Xinyi1, SHI Jiawei1, CHENG Gen2, ZOU Haiou1

(1. School of Nursing, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College,Beijing 100144, China; 2. Department of Nursing, Beijing Anding Hospital, Capital Medical University,Beijing 100088, China)

Abstract: Objective:To explore the coercive experience of involuntarily hospitalized adolescents with mental disorders during the admission process and hospitalization, providing references for formulating targeted nursing interventions. Methods:Semi-structured interviews were conducted with 15 involuntarily hospitalized adolescents with mental disorders selected from October to December 2023, and the themes were summarized and extracted by content analysis.Results:A total of 3 themes and 10 sub-themes were extracted, which were used to elaborate the essential contents, causes, and improvement methods of coercive experience. These encompassed the multi-dimensional content of coercive experience (complex emotional experience, different physical sensations, and contradictory cognitive evaluation), the multi-faceted causes of coercive experience(insufficient personal preparation, inadequate parental communication, and strict medical management system),as well as the phased improvement of coercive experience (adequate communication before hospitalization,patient notification before coercive intervention, respecting for demands during coercive intervention, and comforting explanation after coercive intervention).Conclusion:The essential content of the coercive experience of involuntarily hospitalized adolescents with mental disorders is complex and has various causes, which require cooperation from multiple parties to improve. Therefore, parents should respect the expression of their children’s self-will, and medical staff should respect patients’ autonomy, establishing a protection-constrained doctor-patient relationship model and collaborating to reduce the use of coercive interventions, to improve the overall medical satisfaction of adolescents with mental disorders.

Keywords: involuntary hospitalization; coercive experience; mental disorder; adolescent; qualitative study

0 引言

近年来,心理疾病高发,并呈现年轻化的趋势,儿童青少年心理健康成为公众关注的焦点。青少年时期未经治疗的心理健康问题会在患者成年后产生长期影响,造成沉重负担。因此,认识并重视青少年精神障碍,促进精神行为异常的青少年患者及时入院接受治疗至关重要。然而,由于青少年患者思想观念尚未成熟,可能存在非自愿住院问题,即在违背患者自身意志情况下,不同程度地限制人身自由,于特定医疗机构接受治疗的一种方式[1]。同时,当青少年精神障碍患者处于急性发作期时,往往缺乏现实检验与自控能力,在幻觉、妄想等精神病性症状的影响或支配下,常会发生冲动、毁物、伤人或自伤等危险行为。为了减轻患者痛苦,维护正常的医疗秩序,医护人员可能会强制采取限制患者行为与自主性的干预措施。研究[2-3]发现,相比自愿住院患者,非自愿住院患者在此过程中会感知到更多的负性压力,即胁迫体验(coercion experience),指个体在遭受违背其意愿的特定干预之后产生的主观内在体验[4]。且年轻患者可能会经历相对更高水平的胁迫体验,而这种负面体验会对患者预后产生不利影响,还会增加其出院后自杀的风险。因此,有必要关注青少年精神障碍患者非自愿住院过程中的体验感受,以便及时进行心理疏导。

由于青少年时期独特的心理发育特点和疾病的临床特征,成人样本中的研究结果可能无法推及至青少年。此外,人类的情感难以量化,质性研究是一种相对更有效的方法,用以描述和促进对个体恐惧、无力等体验或经历的理解,更加强调患者的主观性[5],能够更清楚地了解青少年精神障碍患者内心的真实想法与感受,从而更好地剖析和理解在非自愿住院过程中青少年精神障碍患者的胁迫体验,探讨针对性的护理模式,以期为保障青少年患者住院期间的人身安全与治疗效果,实现治疗依从性与护理满意度的合理平衡提供参考。

1 对象与方法

1. 1 研究对象

本研究于2023年10—12月在北京市某三级甲等精神疾病专科医院的3个封闭病房内进行,选择此期间内根据《中华人民共和国精神卫生法》第三十条规定的收入院的非自愿住院青少年精神障碍患者,由研究者在其入院第3周进行访谈。

纳入标准:①年龄为10~19岁的青少年;②符合ICD-10中一项精神疾病的诊断依据;③患者入院后病情已缓解,2周内未出现伤人或自伤行为;④患者意识清,沟通好,经评估后冲动风险和消极风险低,能配合完成访谈;⑤患者本人及其监护人知情同意并自愿参与本研究。

排除标准:①严重消极,有自杀意图;②严重脑、躯体疾病及精神活性物质滥用;③认知、语言、理解、阅读、听力功能障碍者;④在访谈过程中,研究者认为研究对象因病情等原因无法配合完成调查,可让该研究对象退出研究。

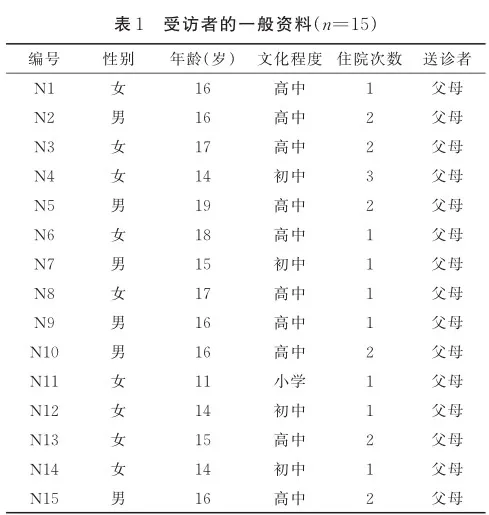

本研究的样本量以主题饱和为标准。收集访谈资料达12例时,已不再有新的信息出现,为进一步确认资料是否真正达到饱和,增加3例访谈,确定无新的主题析出,即停止访谈,故本研究共访谈15例研究对象。均知情并同意参与本研究。本研究已获中国医学科学院北京协和医学院护理学院伦理委员会批准(批准号PUMCSON-2023-31)。受访者的一般资料见表1。

1. 2 研究方法

1. 2. 1 确定访谈提纲

访谈提纲经研究小组全面审查相关文献,预访谈2例非自愿住院青少年精神障碍患者后征求临床护理专家与受访者意见,最终修改确定。主要内容包括:①这次入院的原因是什么?过程如何?②这次住院期间接受过哪些强制干预措施?你有怎样的感受或体验?③在被强制干预的过程中接受过哪些护理?你希望得到什么样的护理?④你对本次住院治疗的入院方式与接受的强制干预措施有什么评价?你希望怎样去改变?

1. 2. 2 资料收集方法及质量控制

通过面对面半结构式访谈收集资料。访谈前一天预约受访者,于病区安静的接待室内进行一对一访谈,并于门上挂标识提醒,以确保环境安静、舒适,不被打扰,保护受访者隐私。正式访谈前,向受访者解释研究目的及意义,请受访者填写一份“一般资料调查表”,征得其知情同意后录音。访谈过程中,针对受访者的回答去灵活追问、澄清、重复,并现场记录受访者面部表情、肢体动作等非语言信息。访谈问题具有开放性,在确保受访者舒适的前提下获取更全面的观点、态度和认识等,同时避免诱导性问题。

1. 2. 3 资料分析方法

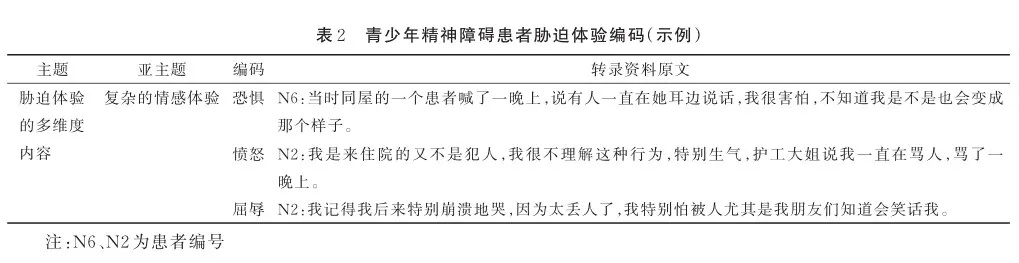

访谈结束后及时在24小时内将录音逐句转录为文字,以减少研究者的回忆偏差,并反复听录音核对,同时结合现场笔记加以校对补充。本研究使用Nvivo 12.0软件收集资料,采用内容分析法[6]进行数据分析。①研究者反复阅读转录资料,获得对资料的沉浸感,熟悉访谈内容的深度与广度;②逐行分析,提取与本研究内容相关的陈述,对与主题有关的资料做开放性编码;③对相似或相关的编码加以比较、分类,逐步形成亚主题和主题;④对主题、亚主题及编码进行定义,并从资料中摘录一些有代表性的范例[7]。编码过程示例见表2。研究者向研究对象验证初步分析结果是否合理,必要时予以修正,最后得出结论,以确保结果的可信度。

2 结果

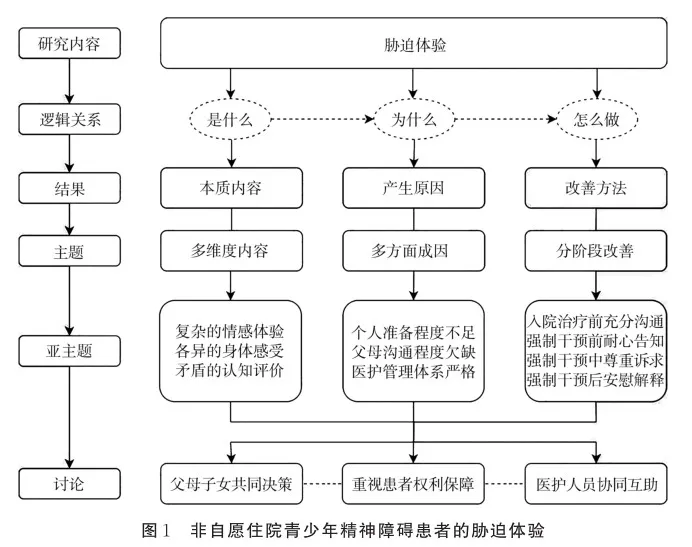

对访谈资料进行反复比较、总结、分析,归纳形成非自愿住院青少年精神障碍患者胁迫体验的本质内容、产生原因及改善方法3个主题与10个亚主题,见图1。

2. 1 胁迫体验的多维度内容

2. 1. 1 复杂的情感体验

青少年患者对疾病的体验伴随着对疾病的判断,其对疾病认知的过程即为“不断处理疾病造成的不确定性的过程”[8],在这一过程中,患者会产生一系列宽泛情感与负面情绪。同时,非自愿住院经历扰乱了青少年正常的生活秩序,作为一种应激事件加剧了青少年患者的心理压力,使其在应对保护性约束等精神科医疗手段时更容易产生胁迫体验。

①愤怒与敌对情绪。部分受访者在躁狂发作时被护士强制实施了保护性约束,但其表示在心境高涨的疾病状态下他们并不能意识到言行的错误,反而认为自己的举措是合理的,因此会对护士的行为感到愤怒,从而对护士产生敌对情绪,进而引发对抗行为。N2:“我都不知道我做错什么了就把我绑起来!”N7:“当时喊了一晚上‘护士,护士……’还一直往周围吐口水,主要是太生气了。”

②无助与恐惧心理。目前,精神科病房中多会将实施保护性约束的患者安置于同一病室,这里的患者多数情绪状况不稳,精神症状丰富,受访者表示处于这样的环境中会感觉恐惧,担忧自身疾病的进展。此外,行动被限制让青少年患者丧失了对身体的掌控感,在周围环境的影响下会加重无助感受。N6:“当时同屋的一个患者喊了一晚上,说有人一直在她耳边说话,我很害怕,不知道我是不是也会变成那个样子。”N12:“我没法动,喝水也不行,旁边的人一直在大喊大叫,在骂人,护士一离开我就害怕。”

③屈辱与自尊丧失。自尊是个体对自身积极或消极价值的总体评价,受自我肯定、他人评价及社会比较的影响[9]。青少年精神障碍患者接受强制干预时,自主权受限,会产生自我怀疑,此时也易受到外界评价的干扰,表现出低自尊的症状。同时,部分受访者表示在被保护性约束时仍具有一定的自知力,意识清楚,可以觉察自身所处的状态,并因此产生屈辱的感受。N9:“我不想被绑起来,更不想让别人知道。”N13:“被绑起来的时候我特别抗拒,因为我觉得一点尊严也没了,就想找个地缝藏进去。”

④烦躁与不确定感。在本次访谈中,受访者回忆了被执行保护性约束等强制干预的原因,部分患者表示他们突然情绪激动只是因为自己的需求没有被满足,而被实施约束之后,他们更无法达成目的,这让他们感觉烦躁。此时,他们迫切希望解除约束,而又因为信息的不确定性加重了烦躁情绪,形成恶性循环。 N4:“我问护士什么时候能解开,他们说得看医嘱,我当时就想骂人,特别烦躁。”此外,有受访者提及烦躁情绪也源于约束后对安静环境的需求未被满足。N9:“我当时都被绑起来了,就想谁也别管我,我自己静静,结果医生和护士一波一波过来问诊,烦透了。”

⑤悲观与自罪感受。青少年精神障碍患者在缺乏认知的情况下,会过分强调强制干预对自身的惩罚性质,这使得他们在被保护性约束的过程中下意识产生悲观想法与自罪感,将此时躯体受限的原因归咎于自身,不能正确认识疾病。N8:“我可能永远都出不去了,我活该被困在这里,这是对我的惩罚。”

2. 1. 2 各异的身体感受

保护性约束主要限制患者肢体活动,适当的约束可以减少患者因受不良心理情绪影响而发生意外事件。精神科保护性约束的实施具有严格的条件限制,在护理管理期间应当重视患者的身心体验,使保护性约束质量及效果得到保障,避免单纯实施保护性约束而导致患者出现抵抗情绪与生理不适。

①未觉察不适感受。许多受访者表示自己在接受保护性约束的过程中并未觉察到不适感受,可能是情绪过于高涨,集中关注内心体验与精神病性症状,忽视了对躯体受限的关注;也可能得益于护理人员的操作得当。精神科病房高度重视对护理人员约束技术的培训,强调患者约束过程中人性化的生活护理,预防压力性损伤等不良状况的发生。N3:“我当时没什么感觉,一直在想什么时候能把我放开,我还想自己偷偷解开呢。”N7:“被绑着的时候没有觉得手腕疼,护士们早上查房都会解开看,一天要看好多遍。”

②明显的不适体验。在进行保护性约束的过程中,部分患者可能会由于肢体活动受限而出现肌肉肿胀、皮肤损伤、关节疼痛等问题,伴随疼痛、麻木等不舒适体验。此外,有受访者提及约束过程中的对抗行为会增加躯体受伤的风险,甚至有患者故意采取自我伤害的方式,意图自行解除约束。N8:“我不记得我被绑了多久,当时打了一针,后来睡醒了平静下来才被放开,放开后感觉胳膊都麻了。”N13:“我是因为抠吐被绑起来的,绑我的时候疯狂挣扎,等护士走了我还一直在那儿转动胳膊想把手腕给放出来,都肿了一道。”

2. 1. 3 矛盾的认知评价

精神科护理具有对象特殊性、工作复杂性和护患关系多重性等特点,尊重、有益、不伤害和公正作为医学伦理基本原则指导护士的行为以应对临床环境中复杂的伦理问题。在精神科病房中,保护性约束可以防止青少年患者躁动而发生自伤或伤人。但约束行为在一定程度上也限制了患者自主权,还可能导致不适的情感体验与躯体损伤,因此,护理人员会面对有益与不伤害的矛盾冲突[10]。

①对安全性的认可态度。根据《精神科保护性约束实施及解除专家共识(2021版)》,在精神科病房对患者采取保护性约束等强制干预措施前必须进行充分的评估,要点包括患者的自伤、自杀观念或行为,主动或被动的躯体、语言攻击行为等[11]。基于此,许多受访者在自知力恢复后对强制干预持认可态度。他们体验到了一种避难感,意识到强制干预对于维护自己或他人安全的必要性与有效性,理解护理人员的决策。N6:“护工大姐说我当时情绪一激动就要脱衣服,还跑到了窗户边上(笑),所以我挺感激护士姐姐们把我约束了。”N14:“那个声音(幻听)带我去撞墙,如果不把我绑起来,我肯定会干更严重的伤害自己的事情,还是很感谢护士的。”

②对惩罚性的质疑态度。许多青少年患者将强制干预描述为失常和失去独立意识的经历,他们对这种治疗措施存在质疑,认为侵犯了自主权,并过分强调其惩罚性特质,情感上难以接受。部分受访者将保护性约束描述为一种强刺激,会激发逆反心理与对抗行为,尤其是针对非自愿住院的患者,反而不利于疾病的治疗。同时,也有受访者提到护理人员有时会呼叫保安来帮忙控制患者以便完成约束,这加深了他们“仿佛在监狱”的消极观念。N10:“虽然现在我知道自己有病,但是发病的时候突然被绑起来只会更疯吧?就算是正常人也接受不了吧。”N11:“我比较胖(笑),绑我的时候护士还叫了保安,他们穿着制服,很有劲,就和护士一起把我摁在床上了……现在想想我也觉得有点过分。”

2. 2 胁迫体验的多方面成因

2. 2. 1 个人准备程度不足

基于Dale Brashers提出的“不确定性管理理论”(uncertainty management theory, UMT)[8],当青少年精神障碍患者掌握的疾病知识、病情信息不足时更容易产生不安感受,进而发展成胁迫体验。部分受访者是首次入院治疗,并不清楚精神专科的治疗体系,且由于是非自愿住院未能提前进行了解,接触完全陌生的治疗内容增加了患者的紧张感。同时,许多青少年患者对类似保护性约束、无抽搐电休克治疗等专业词汇存在误解。N6:“医生说我接下来要做无抽(即无抽搐电休克治疗),是要拿电电我吗?我做完后脑子是不是会不记事了啊?(面容愁苦)”N8:“我从来没有了解过(精神病院),什么都没有准备,我不敢做这些(治疗项目)。”

2. 2. 2 父母沟通程度欠缺

受中国传统文化观念的影响,家族本位的伦理观念限制了患者尤其是青少年患者自主权的发挥[12]。许多患者表示在此次入院前父母并未征求个人意见,或是未阐明需要住院治疗的想法。而非自愿的入院方式让青少年患者认为父母侵犯了其自主权,极度抗拒临床环境,治疗配合度低,对医护人员、父母等心存不满,从而选择以吵闹、哭喊等消极方式发泄内心的消极情绪。N1:“我讨厌这种入院方式。我妈根本没跟我说要来住院,她只说来看门诊,结果就被送进来了。”N7:“我爸妈完全不讲道理!没有人问过我的意见,凭什么要听他们(父母)的啊?”

2. 2. 3 医护管理体系严格

出于对患者人身安全的保护以及医疗护理风险的防范,精神科病房实行严格的管理制度,如对患者日常用具的筛查、电子设备的管理等。病房每天也会安排充足的康复训练与治疗活动,并反复督促患者参与,引发了部分患者的不满。N3:“每天都能听到喊我名字无数遍,很烦!”此外,部分青少年患者将在封闭临床环境中的住院感受描述为“进监狱”等极端表述,人身自由受限制的现实状况加重了住院期间的不良体验。N4:“‘患者不能出去’这个规定我是进来以后才知道的,这让我一瞬间就有了‘进监狱’的真实感。这里甚至连什么时候洗衣服、晒衣服、起床睡觉都有时间表!”

2. 3 胁迫体验的分阶段改善

2. 3. 1 入院治疗前充分沟通

多数受访者谈及非自愿住院,表示经过一段时间的治疗已对自身疾病产生了明确认知,也认可住院治疗的必要性,但仍旧对父母未经同意强制送自己入院的举措表示不满。这种矛盾的感受也贴合精神科诊疗的现状,即有益、尊重等伦理原则间存在冲突。此外,青少年精神障碍患者由于身心发育尚未成熟,与医护团队存在信息壁垒,在医疗决策中处于弱势地位,多以父母意见为主,而医事父权主义的建构[12]让青少年患者感受到了来自父母的“背叛感”。他们希望父母可以与自己进行充分的沟通,让自己也能参与到对疾病治疗的决策过程,感受到平等的尊重。N1:“如果我妈问了我的意见,我住院之后肯定不会这么发疯(笑),而且还能提前做好准备。”

2. 3. 2 强制干预前耐心告知

强制干预是精神科病房不可或缺的治疗手段,多数患者也能认可其有效性。在本研究中,受访者所提及的强制干预多为保护性约束,他们对此也提出了是否可以在病房中设立隔离室或心理发泄室等建议,以在保障患者自身安全的前提下进行冷处理,由此来代替约束。此外,青少年患者也希望医护人员在进行强制干预前可以先与自己商议其他的解决方式,希望双方都能多一点耐心以实现有效沟通。N7:“怪不好意思的,那次被绑着一直在给护士找事(笑),确实是我无理取闹了……希望以后护士的反应可以快一点,也温柔一点。”N13:“如果以后不用被绑起来就好了,可以握冰或者打麻将,被绑也希望自己能心服口服。”

2. 3. 3 强制干预中尊重诉求

面对强制干预时,几乎所有受访者都不具备正常平稳的心态,而不同的情绪状态也使青少年患者产生了多样化的护理需求。有受访者情绪低落,希望在被约束时可以有一个倾诉对象,在情绪行为失控时能得到及时的安慰;也有受访者会因对安静环境的需求无法满足而感觉烦躁。多数受访者对在强制干预过程中接受到的生活护理等措施表示满意,肯定了医护团队的专业性,而更深层次上,希望医护人员可以及时关注到自身的主观需要,集中在对尊重的需求,可细化描述为和蔼的态度、平等的沟通、明确的答复、适宜的护理。N8:“当时应该是一个来实习的护士姐姐,一直陪着我,问我为什么喜欢画画,还夸我画得好,我很快就平静下来了。”

2. 3. 4 强制干预后安慰解释

青少年患者自尊心强,突然遭受强制干预这一压力源时,容易产生不良心理反应,激发对医护人员的误解与敌意。受访者表示,在保护性约束期间及约束解除后希望医护人员多与患者进行沟通,充分解释约束的目的与必要性,抚慰患者的心理创伤,确保患者对强制干预产生正确的认知,理解并接受。N5:“后来(保护性约束解除后)护士长问我还记不记得为什么被绑起来,她牵着我在走廊上散步,跟我说了我当时的状态,也让我表达我的想法,我也能明白其实护士是为了我好。”

3 讨论

3. 1 尊重子女自我意愿的表露,构建共同决策的家庭支持体系

本次访谈发现,子女对由父母主导的非自愿住院表现出了极大的抗拒与不满,青少年患者将这种被迫、未知的经历与体验描述为“父母的背叛与残忍”,会增强患者住院期间的负性感知,与Brekke等[13]的研究结果一致。同时,非自愿住院被归纳在强制干预的范畴,不利于症状稳定与治疗恢复。青少年患者的非自愿住院其本质有悖于生命伦理中的尊重原则,仅基于父母的独立决策开展诊疗活动。但受儒家家庭主义主导,中国传统的医疗决策模式为家庭决策[14],这也是导致青少年患者非自愿住院的主要原因之一。而在本研究中,受访者表达了与父母共同进行决策的意愿,这是对传统医疗决策模式的冲击,也是尊重原则与有益原则的协商。在现代医学思想的支持下,应当立足于个人自主的基础,考量家庭的实体性,平衡患者、家庭与医护主体间的关系,构建家庭共同决策模式[14],尊重青少年患者自我意愿的表露。

共同决策模式强调以患者为中心[15],但在保障患者自主决定权的同时也要考虑患者是否具备完全行为能力。目前,中国单独对医疗决策这类较为重要的法律行为进行特殊类型化处理,作为对一般行为能力制度的补充与完善,以期为青少年等弱势群体留出独立行使医疗自主权的法律空间[12]。总体来说,父母应当转变强硬态度,加强与子女的情感交流,鼓励子女参与决策,突出家庭支持对青少年精神障碍患者症状提升的有效性,将以家庭为基础的治疗发展成一种潜在的、稳定的选择,以减少青少年患者非自愿住院治疗的需求[16]。

3. 2 重视患者自主权利的保障,合理采取强制干预措施

本研究发现,青少年患者对强制干预的实施持有矛盾的评价,根源在于有益原则与不伤害原则的矛盾冲突。多数受访者在自知力恢复后能够理解并认可发病期间被采取的保护性约束措施[17];但同时,强制干预过程中复杂的胁迫体验感知使青少年患者觉察到了自主权丧失,与Hirsch等[18]的结论一致,经历过机械强制措施的患者认为这些措施具有抗治疗性、惩罚性、羞辱性或创伤性。可见,针对青少年精神障碍患者的强制干预尚未达成共识[19],这同时也是对其自主权存废的争议[20]。

在护理环境中,精神障碍患者的自主权主要表现为由于心理健康受损而增加的脆弱性,与护理支持密切相关[21]。当前,多项研究强调在保障患者自主权的前提下,慎重选择实施强制干预的时机与方式[22],即着重考虑维护患者生命健康安全的有益原则。这也提示临床上应当以“生命至上”的中国特色生命伦理原则为指引,强调“生命”的目的性,在推动医疗决策进程中,充分考量生命生存、健康、尊严、秩序的逻辑次序[23]。此外,部分受访者还对病房的设施提出了设想,许多想法的可行性已得到验证,如设立安全病房等。研究[18]指出,英国设立安全病房以实现心理宣泄与感觉调节,改善病房的沟通模式,促进护理人员与患者的互相了解,并加强团体治疗,系列措施的推广有效减少了强制干预措施的使用率。

3. 3 构建保护-约束型医患关系模式,强化医护协同针对性干预

为提升青少年精神障碍患者的临床诊疗效果,通过访谈发现,需要与患者建立良好的医患关系。同时,多数受访者对护理人员提供的心理护理表示满意,但也有部分青少年患者因为护理措施不合适而感觉烦躁;且因不同原因被约束的患者对约束本身的态度也不同,与以往研究结果相契合[17],这些结果也提示护理人员应当实施个性化针对性护理方案。

在精神医学领域,由于患者疾病的特殊性,为维护患者健康,存在保护性约束及其他强制干预措施。基于此,胡蝶等[24]提出了“保护-约束型”医患关系模式。该模式在临床实践中涉及伦理及法律等诸多问题,其具体实施路径为评估精神障碍患者的行为能力及意识状态、征得知情同意、规范干涉权的使用及退出机制,在遵循生命伦理原则的大前提下改善精神医学医患关系,促进精神障碍患者康复。这要求护理人员也要加强伦理决策能力,配合医生完成个体化评估,提高风险预见性,强调青少年主体性的同时兼顾治疗的必要性[25]。同时,为保证患者临床治疗的专业性与延续性,医护团队也应当协同互助,提供密切、持续、熟练、尊重的护理与治疗[13],支持患者积极参与决策过程,并持续倾听他们的强迫经历以提高患者的配合度与依从性[22]。在青少年患者精神危机期间,联合实施针对性干预措施,加强合作,减少青少年患者攻击行为的发生。

4 结论

本研究对15例非自愿住院青少年精神障碍患者进行深度访谈,探究了青少年患者在住院期间感知到的胁迫体验的本质内容、产生原因及改善方法,为改善患者精神科就医体验、提高治疗依从性提供依据。同时,本研究强调父母应尊重子女自我意愿的表露,构建家庭共同决策模式;在临床环境中,要构建保护-约束型医患关系模式,尊重患者自主权,减少强制干预的实施,医护协同合作进行针对性干预,以提高青少年患者的整体就医满意度。

〔参考文献〕

[1]谷雪媛, 满晔, 张伟. 强制干预对精神科住院患者心理影响及其应对方式的研究[J]. 精神医学杂志, 2021,34(2):150-153.GU X Y, MAN Y, ZHANG W. Psychological influence of compulsory intervention on psychiat? ric inpatients and their coping styles[J]. Journal of Psychiatry, 2021,34(2):150-153.

[2]OPSAL A, KRISTENSEN O, VEDERHUS J K, et al. Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted pa? tients with substance use disorders[J]. BMC Health Services Research, 2016,16(1):656.

[3]FU J C, CHOW P P, LAM L C. The experi? ence of admission to psychiatric hospital among Chinese adult patients in Hong Kong[J]. BMC Psychiatry, 2008,8:86.

[4]范丹华, 詹清和, 吴志国, 等. 胁迫体验问卷中文版修订和信效度检验[J]. 精神医学杂志,2018,31(4):241-244. FAN D H, ZHAN Q H, WU Z G, et al. Revi? sion, reliability and va1idity of Coercion Experi? ence Scale-Chinese version[J]. Journal of Psy? chiatry, 2018,31(4):241-244.

[5]刘可, 颜君, 张美芬. 质性研究和量性研究的区别[J]. 中华护理杂志, 2003,38(1):68-69. LIU K, YAN J, ZHANG M F. The difference between qualitative and quantitative research[J]. Chinese Journal of Nursing, 2003,38(1):68-69.

[6]胡雁. 质性研究[J]. 护士进修杂志, 2006,21(12):1059. HU Y. Qualitative research[J]. Journal of Nurses Training , 2006,21(12):1059.

[7]ELO S, KYNGAS H. The qualitative content analysis process[J]. Journal of Advanced Nurs? ing, 2008,62(1):107-115.

[8]陈静茜, 张晓雨, 朱冰清, 等. 走进癌症患者:患者参与医疗决策要素及健康结果的质性研究[J].中国医学伦理学, 2022,35(11):1230-1240. CHEN J X, ZHANG X Y, ZHU B Q, et al. Stepping into the cancer patients: qualitative study on elements of patients’ participation in medical decision-making and their health out? comes[J]. Chinese Medical Ethics, 2022,35(11):1230-1240.

[9]岳彦, 朱峰, 陆心传, 等. 同伴侵害对青少年抑郁发作患者非自杀性自伤的影响:自尊的中介作用[J]. 神经疾病与精神卫生, 2023,23(1): 18-24. YUE Y, ZHU F, LU X C, et al. The effect of peer victimization on non-suicidal self-injury in adolescents with depressive episode:the media? tion of self-esteem[J]. Journal of Neuroscience and Mental Health, 2023,23(1):18-24.

[10]陈俊庆, 叶贤, 徐红贞. 儿科护理中有益和不伤害原则冲突及对策探讨[J]. 中国医学伦理学,2023,36(3):293-297. CHEN J Q, YE X, XU H Z. Discussion on con? flict and countermeasures of beneficial and nonmaleficence principles in pediatric nursing[J]. Chinese Medical Ethics, 2023,36(3):293-297.

[11]中华护理学会精神卫生专业委员会. 精神科保护性约束实施及解除专家共识[J]. 中华护理杂志, 2022,57(2):146-151. Mental Health Professional Committee of Chinese Nursing Association. Expert consensus on the implementation and removal of protective re? straints in psychiatry/mental health[J]. Chinese Journal of Nursing, 2022,57(2):146-151.

[12]刘俊君, 霍增辉. 医疗决策中患者自主决定权的困境、冲突与破解[J]. 中国医学伦理学, 2024,37(3):253-260. LIU J J, HUO Z H. The dilemma,conflict,and solution of patients’right of self-determination in medical decision-making[J]. Chinese Medical Ethics, 2024,37(3):253-260.

[13]BREKKE E, CLAUSEN H, BRODAHL M,et al. Patients’ experiences with coercive mental health treatment in flexible assertive community treatment: a qualitative study[J]. BMC Psychia? try, 2023,23(1):764.

[14]王乐. 当代中国医疗“家庭共同决策模式”的伦理问题研究[D]. 南京:东南大学, 2021. WANG L. Research on the ethical issues of“family joint decision-making model”in con? temporary Chinese medical care[D]. Nanjing:Southeast University, 2021.

[15]HOFFMANN T, BAKHIT M, MICHALEFF Z. Shared decision making and physical therapy:what, when, how, and why?[J]. Brazilian Jour? nal of Physical Therapy, 2022,26(1):100382.

[16]MORRIS N P, KLEINMAN R A. Taking anevidence-based approach to involuntary psychiat? ric hospitalization[J]. Psychiatric Services, 2023,74(4):431-433.

[17]时俊芳. 精神分裂症患者对保护性约束的认知及感受[J]. 医学与哲学, 2020,41(11):51-54. SHI J F. Cognition and feeling of protective re? straint in schizophrenia patients[J].Medicine and PhiIosophy, 2020,41(11):51-54.

[18]HIRSCH S, STEINERT T. Measures to avoid coercion in psychiatry and their efficacy[J]. Deutsches ?rzteblatt International, 2019,116(19):336-343.

[19]KRIEGER E, MORITZ S, WEIL R, et al. Pa? tients’ attitudes towards and acceptance of coer? cion in psychiatry[J]. Psychiatry Research,2018,260:478-485.

[20]刘子怡, 肖巍. 非自愿住院制度:基于《中华人民共和国精神卫生法》的伦理分析[J]. 中国医学伦理学, 2022,35(12):1291-1298. LIU Z Y, XIAO W. Involuntary hospitalization system:an ethical analysis based on Mental Health Law of the People’s Republic of China[J]. Chinese Medical Ethics, 2022, 35(12): 1291-1298.

[21]LINDBERG C, FAGERSTROM C, SIVBERG B, et al. Concept analysis: patient autonomy in a caring context[J]. Journal of Advanced Nursing,2014,70(10):2208-2221.

[22]PARADIS-GAGNE E, PARISEAU-LEGAULT P, GOULET M H, et al. Coercion in psychiatric and mental health nursing: a conceptual analysis[J]. International Journal of Mental Health Nursing,2021,30(3):590-609.

[23]饶世权, 佐志辉. 生命伦理原则的中国特色与实现路径[J]. 中国医学伦理学, 2024,37(2):125-130. RAO S Q, ZUO Z H. Chinese characteristics and realization paths of bioethical principles[J]. Chinese Medical Ethics, 2024,37(2):125-130.

[24]胡蝶, 郑亚楠, 尹梅, 等. 精神医学医患关系模式探讨: 基于萨斯-荷伦德模式[J]. 中国医学伦理学, 2023,36(9):1007-1011. HU D, ZHENG Y N, YIN M, et al.Discussion on the doctor-patient relationship model in psy? chiatry based on the Szasz and Hollender’s model of doctor-patient relationship[J]. Chinese Medi? cal Ethics, 2023,36(9):1007-1011.

[25]董颖, 徐虹, 王胤, 等. 健康管理中儿童主体性意蕴的批判性探讨[J]. 中国医学伦理学, 2022,35(3):302-309. DONG Y, XU H, WANG Y, et al. A critical discussion on the connotation of children’s subjec? tivity in health management[J]. Chinese Medical Ethics, 2022,35(3):302-309.