大学生非认知能力的内涵与影响因素

2025-02-20张雨林卓亨逵高孙华

[摘 要]本文阐述了非认知能力的内涵与特征,并归纳了非认知能力在人格、素质、行为三个方面的具体表现。本文概述了社会资本理论的基本概念及其对个体发展的影响,强调社会资本在心理健康、社会认同和生涯发展方面的重要作用。本文重点分析了社会资本对大学生非认知能力的影响因素,包括社会关系网络与社会支持体系、文化认同和社会认同等方面。通过建立良好、密切社会关系网络、获得多方面的社会支持以及提高对文化认同、社会认同的认识,大学生可以提高非认知能力,实现个人全面发展。

[关键词]大学生;非认知能力;社会资本理论

[中图分类号] G640" " " " " " " [文献标志码] A [文章编号] 1008-2549(2025) 01-0020-04

一、非认知能力的内涵与特征

(一)非认知能力的内涵

非认知能力是对应于认知能力而提出来的。[1]认知能力通常被认为是从学校课程中学习获得,主要体现在专业的学习成绩上,也包括计算能力、语言能力以及记忆力等。[2]相对应的,非认知能力在广义上指除认知能力以外的心理因素、环境因素、生理因素以及道德品质等;狭义上指直接影响和制约智力水平发展的意向性因素,主要包括动机、兴趣、情感、意志和性格五种要素。[3]换而言之,非认知能力是所有与认知无关的能力,如社会交往技能、自我管理能力、应变能力、灵活度以及与异质性同伴有效合作的能力,[4]甚至是所谓的“情商”和“软实力”等,都可以被纳入“非认知能力”。[5]也有研究者发现非认知能力常与行为心理学框架下的个性特质有关,比如性格、动机和志向等,因此不少研究者认为非认知能力是指人们在进行各种活动时的非认知能力,但对认知的发挥或发展有影响的心理素质与能力,包括情动力、注意力、意志力、自评力、调控力等心理素质能力,[6]在这个角度我们可以认为,非认知能力是除了认知与能力之外但同认知活动效益发生交互作用的一切心理因素。[7]

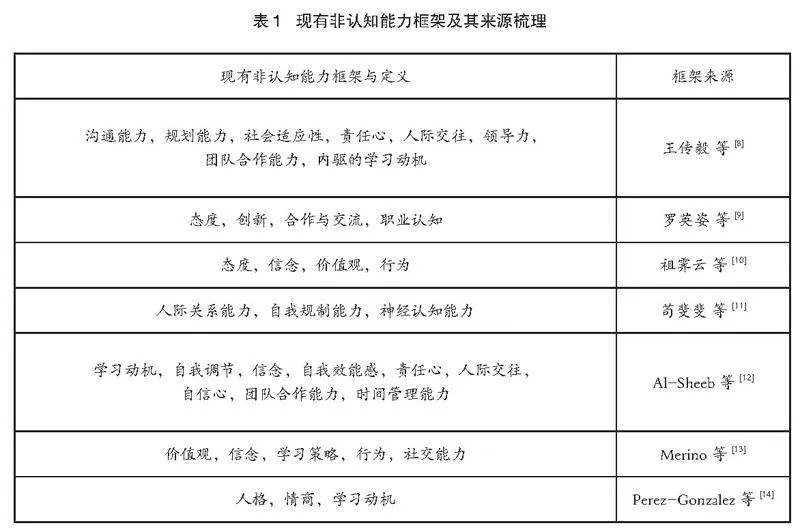

当前非认知能力的概念之争总结为非认知能力的“内涵”与“外延”的探讨。部分研究者如祖霁云、Merino等人强调非认知能力的内隐特质,重点关注个体的性格、态度、信念与价值观等内在心理状态,即非认知能力的“内涵”[10][13];另有部分研究者如王传毅等人[8]则关注非认知内隐特征的外在倾向,包括交流能力、团队合作能力,时间管理能力等,即非认知能力的“外延”。

简而言之,非认知能力的培养是内隐特质(内涵)和外在倾向(外延)共同发展的过程。故此,可以从表1小结:非认知能力的划分主要包含非认知特质与非认知倾向两种。非认知特质如个体的性格、态度与价值观,是个体在成长过程中逐渐形成的稳定的心理状态,称之为“人格”;非认知倾向则是内隐特征的外在行为表现,包括交流能力、团队合作能力,时间管理能力等,概括为“行为”。

培养社会主义核心价值观是我国一项重要的教育工作,[15]且思想道德素质具有鲜明的社会属性,集中体现了社会主流意识、价值取向、政治观念、道德规范等。[16]故此,在我国高校强调思想道德素质培育的重要性,并将其作为非认知能力培养体系的核心尤为必要。

综上研究认为非认知能力由人格、素质、行为三者构成。人格与素质体现了非认知能力的内涵,行为则体现了非认知能力的外延。

(二)非认知能力的分类与特征

1.人格

人格关注个体的情绪状态与性格水平,元分析结果表明其与个体的学习行为与结果存在显著相关。[17]而人格特质最具代表性的划分模型为“大五”人格模型,包含精力、愉快、正直、情绪,智慧五部分。[18]该部分能力存在较为显著的“个体差异性”。这种差异性部分源自个体的遗传基因和早期教育环境(家庭),同时也受到后续学习和社会经历的影响。

2.素质

素质指的是学生的思想道德观念,关注学生对个人未来的规划、对政治态度的端正以及对社会文化的认同,包括人生观、政治观、道德观以及文化观四部分。[19]该部分能力具有“长期稳定性”。个体其价值观(素质)在成年之后相对稳定,且一旦形成具有一定的持久性。虽然在特定的教育环境下可以通过培训和干预进行一定程度的调整,但这种调整往往需要较长时间和持续的努力。

3.行为

行为展现了本科生外在的非认知倾向,与内在特质的稳定性与长期性不同,行为体现了非认知技能的后天习得性。[20]该部分能力具有较强的“可塑性”,即通过教育和培训可以进行有效地提升和发展。例如,通过心理训练和认知行为疗法可以有效缓解学生的焦虑和压力,提高其抗挫折能力;而通过团队合作项目和社会实践活动可以培养学生的沟通能力和团队合作精神;另外,行为的培养周期往往可以跨越整个生命周期,个体将拥有丰富的机会去改变。[21]

二、社会资本理论概述

(一)社会资本的概念

社会资本理论作为社会网络理论的重要分支,致力于探讨社会网络中行动者通过与他人建立联系和互动所获取的各种资源与利益。20世纪80年代末,社会学家P.Bourdieu和Robert D. Putnam等人开始深入研究社会资本理论,并基于此探究社会关系、社会网络和社会资源对个体行为和社会变迁的影响。

在社会学领域,社会资本一般被定义为个体或群体通过参与社会实践而获得的资源,包括信任、互惠、合作、社会支持等方面的资源,该资本需要个体不断主动经营,且其价值取决于可有效利用的规模与所储备各形式资本的容量。[22]这些资源不仅能够提高个体的社会地位和生活质量,还能够促进社会整体的发展和稳定。James Coleman随后也指出,“社会资本存在于人际关系的结构之中,独立于个人,也不存在于物质生产的过程之中。”[23]这些社会结构资源存在社会结构中的各种要素中,如社会团体或是社会网络,且组织和个人接触的社会团体数量越多(结构越丰富),其拥有的社会资源也相对较多,因而其资本实力也越雄厚,并进一步促进其社会资源的获取能力(资本再生产)。

社会资本理论中核心观点在于社会网络关系作为重要载体,通过网络向组织成员提供集体所共享的社会资本财富,因此也有研究者将社会资本定义为“网络资源的集合”。另一方面,社会资本也可能因互动网络的紧密而有不同的层次,主要有“结合型社会资本”和“桥接型社会资本”。

(二) 社会资本对个体发展的影响

1.心理健康

社会资本在个体心理健康方面发挥着重要作用。良好的社会关系网络和社会支持能够为个体提供情感寄托和心理慰藉,有助于减轻压力、缓解焦虑、保持情绪稳定。研究表明,拥有丰富社会资本的个体在面对生活挑战时更具韧性,能够更好地应对各种心理困扰。

2.社会认同

社会资本对个体社会认同具有积极影响。通过积极的社会关系网络,个体能够增强社会责任感和公民意识,积极参与社会组织和社会活动。这些活动有助于个体了解社会动态、关注社会问题。此外,社会资本还能促进个体间的相互信任与合作,为构建和谐社会提供有力支撑。

3.生涯发展

社会资本对个体生涯发展具有显著影响。通过社会关系网络,个体能够获取更多的信息、机会和支持。这些资源有助于提高个体的学习动力和学习效率,使个体在竞争中脱颖而出。此外,社会资本还能促进个体间的合作与交流,为个体发展创造更加有利的环境。

综上所述,社会资本理论是社会科学领域的一个重要理论框架,分析并强调了社会关系网络和社会资本对个体和群体行为的重要影响。通过分析社会资本理论的概念与特征以及社会资本对个体发展的影响,可以更好地理解社会资本的作用机制和影响路径,为促进个体发展和社会进步提供理论指导和实践借鉴。

三、社会资本对大学生非认知能力的影响因素分析

社会资本理论在高等教育领域的应用越来越广泛,特别是对高校教育管理、学生发展、师生互动关系等方面的研究提供了新的视角。在高校场域内,大学生群体的社会关系网络是构建该群体社会资本的重要载体,对大学生的非认知能力发展具有重要影响。而高校是一个专注于教育的社会网络系统,此网络中,学生、教师、家长及社会各界人员作为“节点”,通过各类关系互动来传递知识、信息及价值观。而学生在网络中的位置及其与他人的互动,直接影响其知识的获取和非认知能力的发展。

一是同学关系与朋辈支持:同学关系是大学生最直接的社交圈,通过与同学的交往,大学生可以获取来自不同背景和不同学科领域的知识和信息,从而扩展自己的认知和视野。在这个过程中,高校的社团、学生组织以及党团支部等组织发挥其不同属性的功能,对学生的影响也不同。在访谈中,研究发现,在社团和学生组织里,较为突出的人格维度的成效表现在逆商和创新思维两个方面,较为突出的行为维度的成效表现在组织、领导能力的提升。而在党团支部里,成效上多体现在素质方面,如政治观、价值观等。

二是师生关系和教师支持:教师是大学生学习和生活中的重要导师和指导者,与教师建立良好的关系有助于学生获取更多的学术资源和指导,激发学生的学习兴趣。同时,教师对学生情感的关怀和鼓励也有助于提高学生的自信心和自我激励能力,促进其产生积极乐观的情感态度,有助于提高学生的学习动力。

三是社会关系与社会支持:社会支持包括家庭支持、校友支持以及各类社会组织支持。家庭是大学生最重要的支持来源之一,良好的家庭环境和家庭支持有助于提高大学生的自尊心和自信心;与校友的联系和交流可以帮助大学生建立更广泛的社会关系网络,获取更多的职业发展机会和资源支持;参与社会组织和志愿服务活动有助于大学生扩展社会交往圈,成熟自己的人生观、价值观和世界观。

四、结论与展望

非认知能力作为个体发展不可或缺的重要构成部分,在大学生适应多变环境、规划生涯发展等关键阶段中,发挥着至关重要的决定性作用。本研究发现社会资本通过构建积极、紧密的社会关系网络、提供全面的社会支持体系,对大学生非认知能力的发展产生了显著且积极的效应。鉴于此,未来高校教育实践中,应高度重视并积极推动社会资本的建设与积累。通过不断加强校园文化建设,营造积极向上的朋辈教育环境;促进师生之间的深度交流与互动,构建和谐的师生关系;积极拓展和优化社会关系网络,为大学生搭建更为广阔的社会资源平台,从而为他们提供更为丰富和全面的社会支持。

参考文献:

[1]郑加梅,卿石松.非认知技能、心理特征与性别工资差距[J].经济学动态,2016(7):135-145.

[2]陈雨露,秦雪征.相貌对个人认知能力与非认知能力的影响——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的研究[J].劳动经济研究,2018(4):71-96.

[3]付革.非智力因素与创造性人才培养[J].清华大学教育研究,2002(6):105-108.

[4]乔治·库. 非认知能力:培养面向21世纪的核心胜任力[J]. 金红昊,译,北京大学教育评论, 2019(3), 2-12+187.

[5]许多多.大学如何改变寒门学子命运:家庭贫困、非认知能力和初职收入[J].社会,2017(4):90-118.

[6]罗楚新,王耿华.非认知能力在大学生入学教育中的作用[J].山西科技,2014(6):98-99+105.

[7]吕媛,李文利.非认知能力在大学毕业生从学校到工作过渡中的作用及培养[J].现代教育管理,2013(4):105-111.

[8]王传毅,程哲.研究生招生考试中“非认知能力”的测量:概念、实践与展望[J].研究生教育研究,2017(5):67-72+78.

[9]罗英姿,黄维海." 博士职业发展成功的非认知能力特征及教育增值效应[J]. 教育发展研究,2018(13):77–84.

[10]祖霁云,Kyllonen, P." 非认知能力的重要性及其测量[J]. 中国考试,2019(9): 22–31.

[11]苟斐斐,朱平. 科研参与对本科生非认知能力的影响——基于14万样本的混合研究[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2022(4): 84–95.

[12]Al-Sheeb, B. A., Hamouda, A. M., amp; Abdella, G. M. (2019). Modeling of student academic achievement in engineering education using cognitive and non-cognitive factors. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN HIGHER EDUCATION, 11(2), 178–198.

[13]Merino, A., Jooste, S., amp; Vermeulen, K. (2019). DEVELOPING NON-COGNITIVE SKILLS IN PART-TIME STUDENTS AT A SOUTH AFRICAN UNIVERSITY: OVERCOMING NEGATIVITY AND SUPPORTING BEHAVIOURAL CHANGE. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF HIGHER EDUCATION, 33(6), 215–232.

[14]Perez-Gonzalez, J.-C., Filella, G., Soldevila, A., Faiad, Y., amp; Sanchez-Ruiz, M.-J. (2022). Integrating self-regulated learning and individual differences in the prediction of university academic achievement across a three-year-long degree. METACOGNITION AND LEARNING, 17(3), 1141–1165.

[15]新华社.中办国办印发《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》[J].中国大学生就业,2015(5):5-9.

[16]成黎明.新时代大学生思想道德素质评价指标体系的理论建构与实证分析[J].大学教育科学,2023(1):83-94.

[17]Poropat, A. E. (2009). A meta-analysis of the five-factor model of personality and academic performance. Psychological Bulletin, 135(2), 322

[18]王登峰.人格特质研究的大五因素分类[J].心理学动态,1994(01):34-41.

[19]沈壮海,肖洋.2016年度大学生思想政治状况调查分析[J].思想理论教育导刊,2017(1):108-113.

[20]谢永祥. 非认知能力对学业成就的阶层异质效应:回顾与评论[J]. 上海教育科研,2020(10): 28–32.

[21]陶蕾.社会资本、非认知能力对研究生就业质量的影响研究[D].华东师范大学,2022.

[22]包亚明.文化资本与社会炼金术[M].上海人民出版社,1997.

[23]詹姆斯·S.科尔曼.社会理论基础[M]. 邓方,译,社会科学文献出版社,1999.

(责任编辑:王义祥)

*基金项目:2022年度浙江省教育厅大学生思想政治教育专项课题“本科生朋辈教育的现状成效与影响机制研究”(Y202250929);浙江大学德育与学生发展研究中心“新时代高校新生先赋性与自致性个体因素对学习适应性的影响研究”(23dykt14);浙江大学2024年就业研究课题“朋辈教育视角下大学生社会资本水平对创业意向的影响机制和路径研究”(JY202406)。

" "作者简介:张雨林(1999—),男,硕士,助教,研究方向:高等教育学、非正式学习; 卓亨逵(1986—),男,博士研究生,讲师,研究方向:高等教育学; 高孙华(2000—),男,学士,助教,研究方向:高等教育学、外国语言文学。