《音学五书》:开启清代韵学山门,探赜古音悠远奥秘

2025-02-20吴婧茸

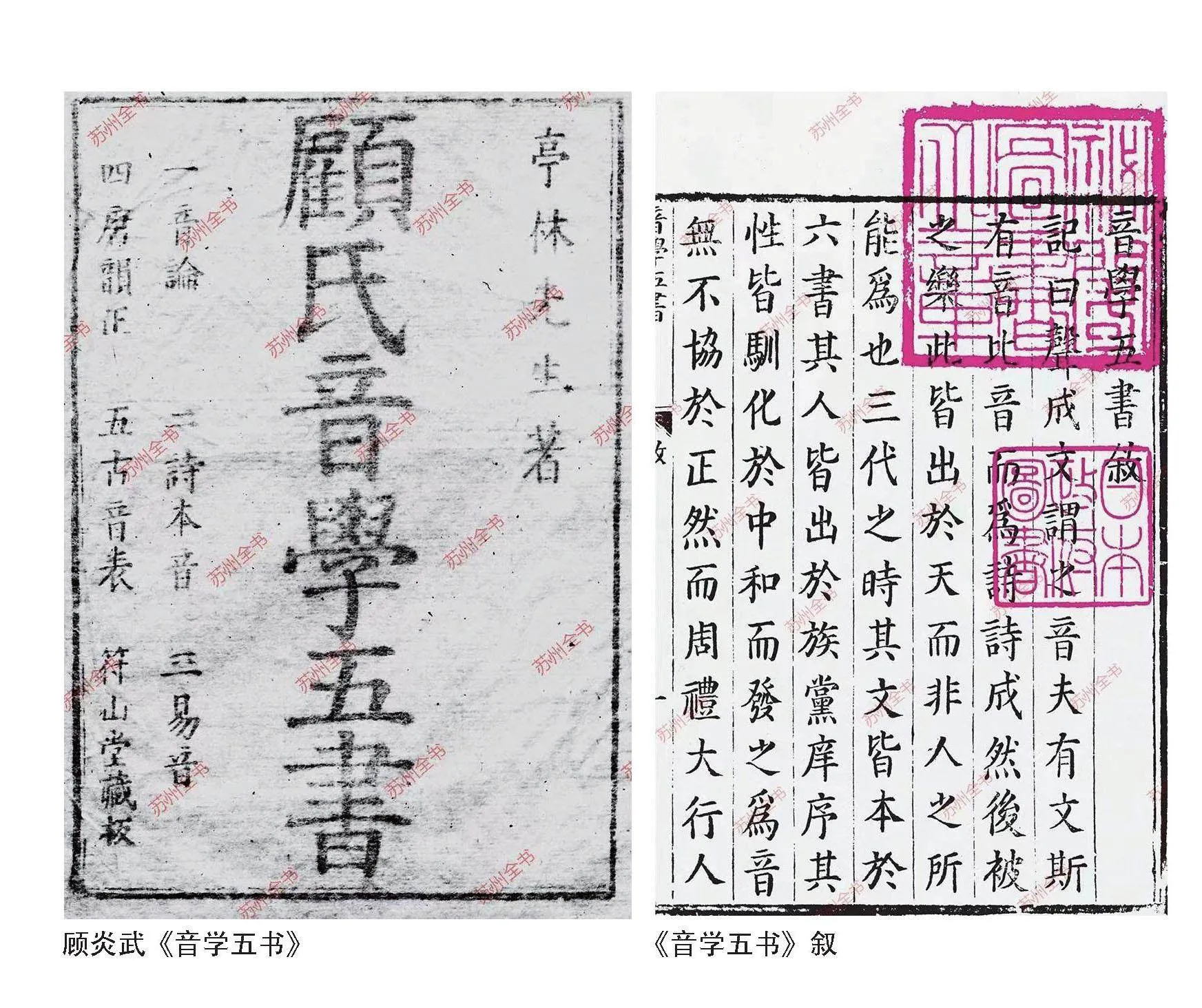

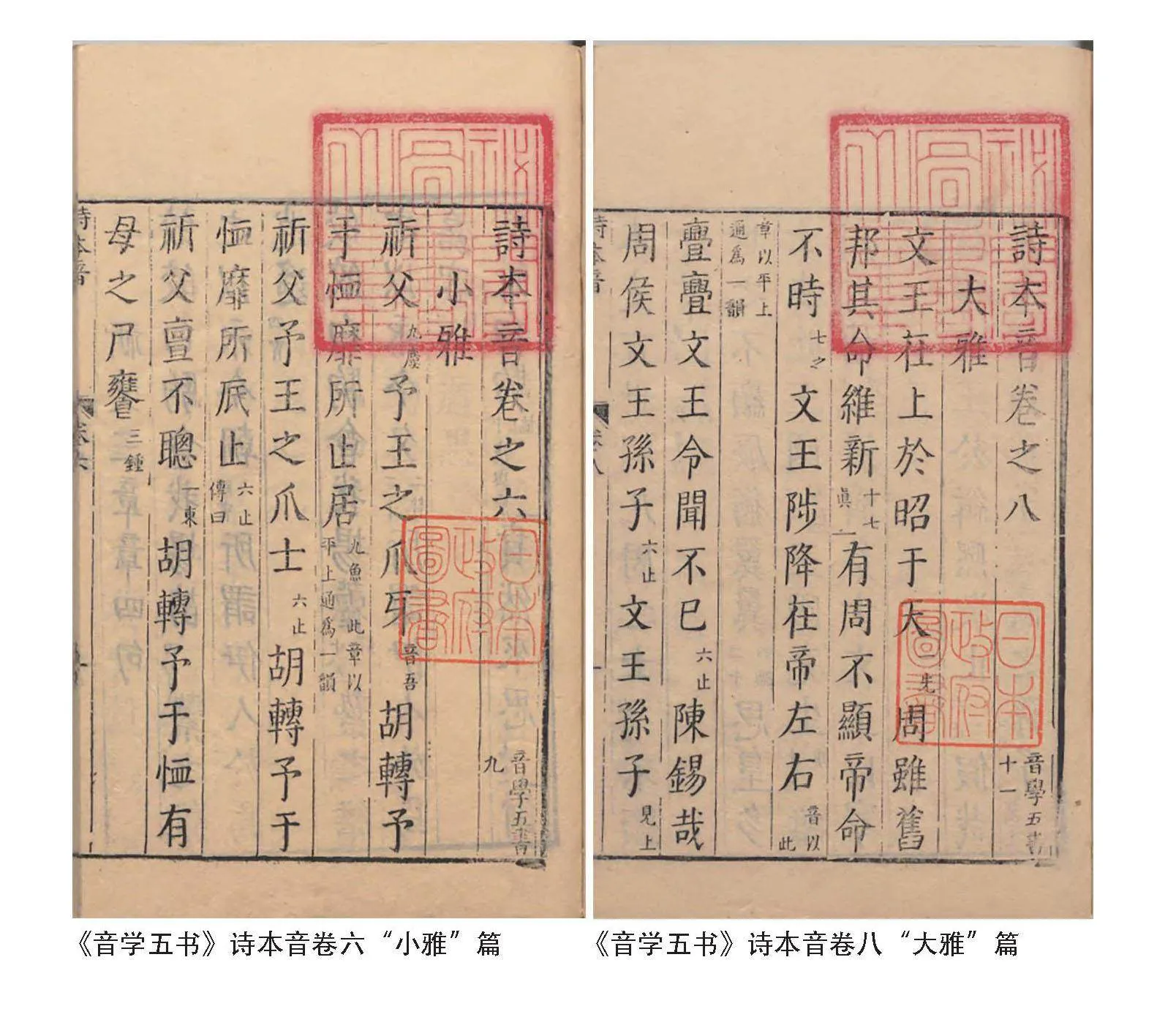

顾炎武的《音学五书》是明末清初的一部重要音韵著作,大约成书于公元1667年,全书分为五个部分:音论、诗本音、易音、唐韵正、古音表。这部作品集中反映了作者对古音学的基本看法,详细讨论了古音和古音学上的重大问题。顾炎武在《音学五书》中提出了许多重要的观点,包括“古人韵缓不烦改字”“古诗无叶音”“古人四声一贯”等,这些观点对于理解古代汉语的音韵和语言演变具有重要意义。这一期,我们跟着北京大学中文系教授孙玉文一起走进顾炎武的“音学”世界。

舒君amp;《现代苏州》:中国是什么时候开始研究语音现象的呢?

孙玉文:我国是世界上最早研究语音现象的国度之一。在世界语言学史上,大约只有古印度比我国研究语音现象要早一点,古希腊和古罗马也较早研究语音现象。古印度、古希腊、古罗马采用的文字系统是表音文字,语音问题容易引起他们的兴趣。公元前4世纪,古印度的波尼尼撰成《梵语语法》,其中有关于语音的内容。我国在先秦时期已经对汉语语音有零星的描写,汉代人在训诂实践中明确地认识到古今语音有变化。大约东西汉之交时产生了用一个汉字给另一个汉字注音的直音法,东汉中期产生了用两个汉字给一个汉字注音的反切法。

作为一门学问,中国传统音韵学的出现应以三国时期魏人李登《声类》(已佚)的出现为标志,迄今已有一千七八百年的历史,成果累累,建立了“古音学”“今音学”“等韵学”三个分支学科,在世界语言学史上取得了巨大成果。

舒君amp;《现代苏州》:请您谈谈中国传统音韵学大致发展过程。

孙玉文 :最早出现的是今音学。这门学问在李登《声类》基础上逐步蔚为大观。《声类》应是以曹魏时期的音系为基础音系产生的一部韵书,随后有西晋吕静的《韵集》(已佚,是仿照《声类》作的韵书,也应是以时音为基础撰写的韵书。南北朝出现类似的韵书更多,可惜这些书也都亡佚了)到隋代,陆法言编写《切韵》,吸收了此前音韵书的编写经验和教训,也吸收了此前韵书的分韵,审音精细,分韵相当细密,以时音为重,力图沟通古今都有的读音分别和南北方音。唐五代之后,有不少《切韵》的增订本,被称为“《切韵》系韵书”,有的增订本比《切韵》分韵还多。《切韵》的分韵、声调、四声相承以及每个字的反切读音都是已知的,但它的声母、介音以及声韵调配合情况却没有告诉我们,需考证。清代陈澧写《切韵考》,清人至今人在陈澧的基础上不断研究,将《切韵》音系基本上研究清楚了。

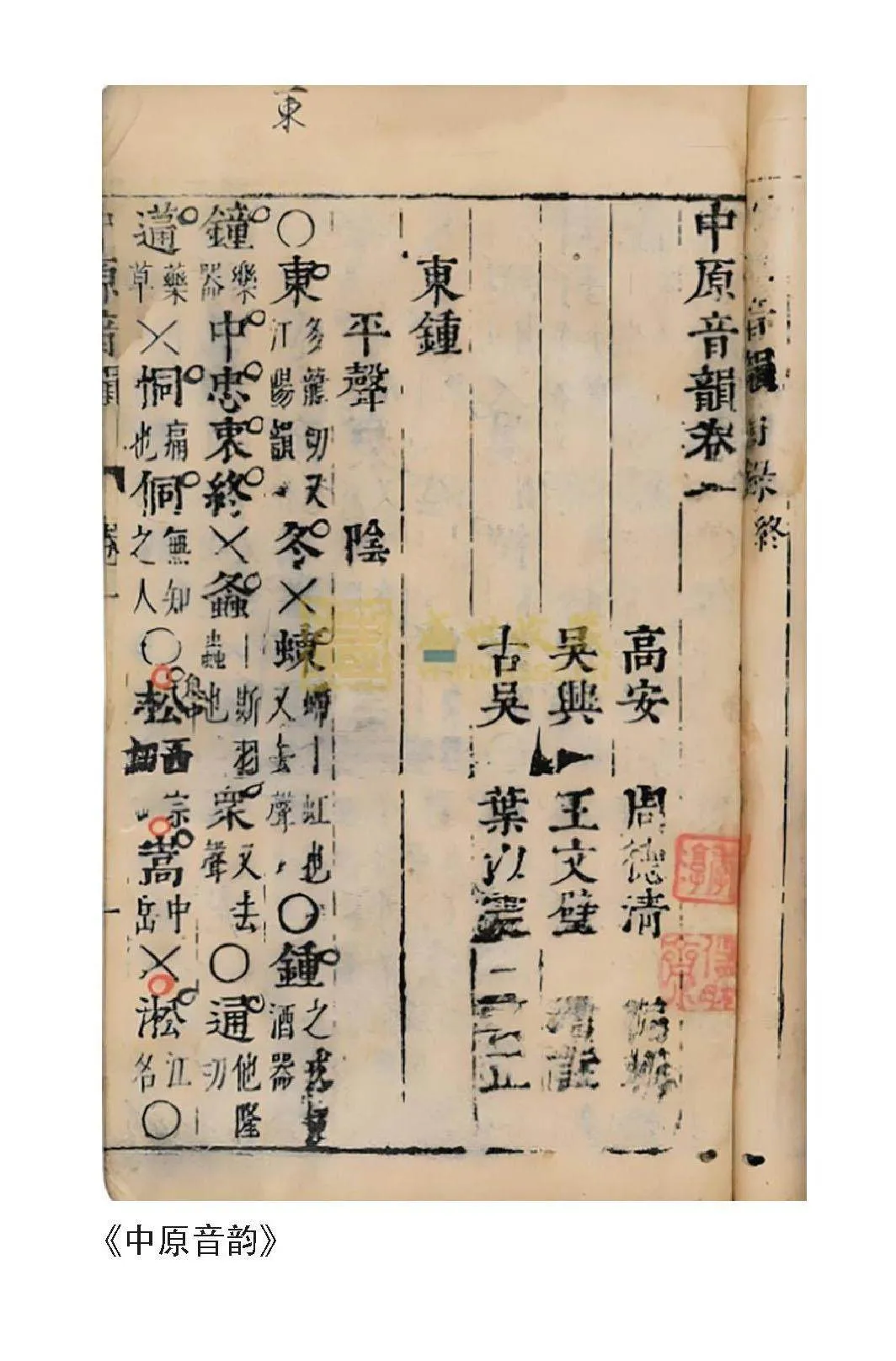

唐代始,人们还编写了反映唐代北方读音的韵书,但亡佚了。今天留下来最早反映当时方音的韵书是《中原音韵》,这是反映元代中原读音的韵书,分为十九个韵部,有阴平、阳平、上声、去声四个声调,哪些字的字音相同也是已知条件。明清时期,反映各地方音的韵书多了起来。例如明朝有《洪武正韵》《韵略易通》《韵略汇通》等,清朝有《五方元音》等一大批韵书,都对理解明清时的音系有帮助。

在唐代编写韵图之前,唐人对当时汉语的声母有了系统的认识,三十六字母应是唐五代的产物。

大约中唐以后,出现了等韵学,主要是编写连续性的《切韵》系韵书声韵调配合表。早期的韵图和等韵学,今所见主要有《韵镜》《七音略》《切韵指掌图》《四声等子》《经史正音切韵指南》等,都是以方便拼切《切韵》反切为目的的,后来逐步扩大到反映《切韵》系韵书之外的音系,甚至时音音系,著述甚多,明清时代为甚。等韵学不但反映了历代音系,而且也反映了历代学者对于字音及音素的认识成果。

明代学者陈第等人认识到上古音是一个共时的系统,可谓清代古音学的开路先锋。明末清初,顾炎武撰写《音学五书》,顾氏是古音学的开山祖师,他研究的是上古韵部,主要依托于上古韵文。沿着顾炎武古韵分部的路子走的,主要有江永、段玉裁、戴震、孔广森、王念孙、江有诰、章炳麟、黄侃等人,古韵分部几成定局,后来只有王力先生的脂微分部。

清代有成就的古音学家都认为上古有声调,但具体看法很有分歧。段玉裁提出“古无去声”说,有得有失,其得在于看出中古的一部分去声字上古要归到入声。现在可知,上古至少有平声、上声、去声、长入、短入五个声调。

研究上古声母系统,没有研究韵部系统这么好的条件,因此清代古声母研究的成果有限。其中钱大昕“古无轻唇音”“古无舌上音”的说法成为不刊之论,清代还有的学者对上古声母有一些具体设想,可惜没有来得及加以证实,只有结论性意见。章炳麟主张“娘日归泥”,黄侃主张“照二归精”“照三归端”,曾运乾主张“喻三归匣”“喻四归定”,钱玄同主张“邪母归定”等,虽然不一定是定论,但都很有价值。章炳麟、黄侃还提出了自己的上古声母系统的假定。

舒君amp;《现代苏州》:《音学五书》是顾炎武先生学术作品中的代表作,历来对它的评价都很高。请您谈谈它在传统音韵学中的价值。

孙玉文:《音学五书》的问世,意味着上古音研究成为汉语音韵学中的“古音学”,也意味着古音学跟今音学、等韵学并立为传统音韵学三大分支的格局的形成,万事开头难,因此《音学五书》在传统音韵学中具有极高的地位。清代“小学”发达,其精髓在于因声求义,因声求义的精髓在于建立了科学的古音学,顾炎武《音学五书》具有首创之功。可以说,没有《音学五书》,就不可能有清代小学的巅峰境界。

舒君amp;《现代苏州》:顾炎武《音学五书》具有开创性和可行性,通过上古韵文来进行古韵的系统分部,是顾炎武的卓识所在。您可否举例与读者分享?

孙玉文:就拿大家普遍熟悉的《诗经》来说。客观上说,韵文材料是研究上古音最好的材料,《诗经》为其中之最。这是因为:一、《诗经》有三百零五篇诗歌,一千七百多个韵段,基本上能反映当时的韵部总体情况。二、《诗经》时空明确,它创作于西周初年到春秋中期以前约五六百年的时间,语音的变化不会太大;产生的地域处于黄河到长江北岸的湖北段,相当于今陕西、甘肃、山西、河南、河北、山东、安徽、湖北等地,地域相距不太远,因此基本上能从《诗经》中求出一个共时的韵部系统。其他任何一种研究上古音的材料大都没有《诗经》等韵文材料的时空一致性高。三、《诗经》是“天籁”,它的押韵只能是依据当时的口语,不可能模仿前代的诗歌;当时也没有韵书一类的书,因此它反映的必然是当时的韵部系统。四、《诗经》经历了经典化阶段,据说原来《诗经》的篇目较多,孔子删《诗》,当然会统一各地诗篇的文字,而且历代对它的字词句释读基本上形成了定论。经过顾炎武等人的研究,至清末,上古有多少韵部,基本上有了定论。

舒君amp;《现代苏州》:当今出土了一些文献材料,其中不乏韵文,包括《诗经》的一些片段。有人说,其中的用字跟今传《诗经》有一些差异,《诗经》应经过了后人的改动,但出土材料没有推翻古音分部的成果,出土材料反而印证古韵分部是正确的。请教孙教授,这是什么原因呢?

孙玉文:这个问题的回答牵涉到对顾炎武开创的清代古音学的认识,因此很值得研究。我的初步想法是,这要分为分部和归部两个方面看。

从分部看:一、上古韵部是上古语言中的韵部,不是上古文字的韵部。碰到入韵字,只要该字记录的词没有换成别的词,只是换成别的字,那么无论后人如何改动其用字,所反映的语音事实都是一样的。人们通过《诗经》研究上古韵部,得出的韵部不可能不同。二、《诗经》在春秋时期应该没有出现异文,那时候诸侯的使臣出使,常常赋《诗》以言志,这应建立在各诸侯国有统一文本的基础上。有人说,《诗经》出现异文是从汉代开始的,恐怕不确。《诗经》在战国时期应已出现异文,汉代更多,这只要将汉代出土《诗经》跟他书所引《诗经》互相比较,比如跟《说文》引《诗》进行比较即可知道。所以东汉《熹平石经》、唐朝《开成石经》都有《诗经》,这都对遏制后人改窜《诗经》起到积极作用。《诗经》异文反映在文字上,前人都知道《诗经》是押韵的,碰到韵脚字,他们往往不会轻易改成一个押不上韵的字。所以韵脚字的用字大多相同,即使有异文,也往往表现在异体字之别、本字和假借字之别、不同的假借字之别。同样地,现已出土多部《周易》,比勘一下可知,《周易》在战国时期就出现了不少异文。因此,出土战国至汉代《诗经》片段的文献不少,只能从另一个角度印证顾炎武以来的古音分部是正确的。

从具体字的归部看:绝大多数异文能进一步印证传统的归部是正确的;也有极少数的异文能纠正以前因为材料不足而误归韵部的结论。因此,出土材料对于研究上古音归部非常有好处,不可忽视。

这说明《诗经》虽经后人改动,但是韵脚字并没有经过伤筋动骨的改动。进一步说,认为出土材料能否定传世文献得出的古音研究成果的说法,是缺乏事实和理论证据的。

顾炎武研究上古韵部,不但将《诗经》《周易》等上古韵文作为一个共时的系统从事客观归纳,而且还跟《广韵》进行对比,这都是很正确的。明代陈第《毛诗古音考》已经意识到上古音是一个共时的系统,开始大规模地系联上古韵文,但他没有从事古韵分部,只是从一个字处在不同的韵段中确认具体字在上古具有跟中古不同的客观读音;至顾炎武,则比陈第更进一步,据此来划分上古韵部。上古音跟中古音必然具有严整而系统的对应关系,但是陈第没有想到这一层,顾炎武将韵脚字跟《广韵》韵属一一比对,看出《广韵》有些韵在上古合为一部,有些韵一半归上古甲部,一半归乙部,从而打散《广韵》韵字,归属上古不同的韵部。这无疑是以韵脚字系联为基础带来的做法。后人管这种做法叫“离析《唐韵》”,这里的《唐韵》实即《广韵》。顾氏分出古音十部,其中歌部、阳部、耕部、蒸部四部成为定论,其他各部的分部还比较粗疏。后人进行古韵分部,都继承了顾氏韵脚字系联和离析《唐韵》的做法,越分越科学,越分越系统,这都是因为顾炎武打下了良好的基础。