燕山:中华民族形成和发展的重要历史舞台

2025-02-19马保春

燕山,横亘于北京市及河北省东北部,由于其特殊的地理位置和东西延展的地貌形态,使其成为划分中国东部中温带和南温带、北方游牧地区与南方农耕地区重要的地理界标。作为气候环境和人文地理的分界地带,燕山两侧有着不同的经济生产方式,在政治地理上也有着明显的区域差异性。东西向的燕山山脉中存在着多条南北向展布的通道,为燕山地带各民族经济、社会与文化的交流提供了天然的地理条件,从而使这里成为中华民族形成和发展的重要历史舞台。

分布于燕山南北地带的红山文化、小河沿文化及夏家店下层文化,是中国新石器时代中期以来一个重要的文明萌芽地区,表明这里是中华文明起源及早期发展的重要“参与者”。就此意义上讲,燕山在北京乃至中华民族历史文化的形成和发展过程中具有举足轻重的特殊意义。

要探究燕山的历史文化价值及燕山地带各民族交往交流交融方面的意义,首先要了解燕山的地理环境及其变迁,燕山地带的地理构成及其历史演变。同时,对于燕山的理解,也应从语言学、文字学、民族学、社会学及历史学等诸多角度深入挖掘、研究。

燕山今何在

燕山,首先是一个地理概念,也是一个历史地名。至于它的地理位置及区域范围,在漫长的历史长河中,不是一成不变的。一般认为,今日之燕山,即现在北京市和河北省东北部的燕山山脉。

根据《中国自然地理图集》“华北地区普通地图”所示,燕山有狭义和广义之别。狭义的燕山标在今河北兴隆至喜峰口东西一线;广义的燕山标在北京怀柔区北部山地至河北承德东西一线。据此推测,狭义的燕山可能是根据历史文献记载再结合地质地貌状况而确定,广义的燕山应以地理学上山系、山脉的概念为标准,主要是从地质构造和山脉的地貌形成过程出发,将上述地区具有相同或相近地质成因及地貌状况的山体统一命名为燕山山脉。从这个角度出发,则燕山西起今北京怀柔区北部白河河谷,东到滦河流域西半部,自南而北与黑山、都山、努鲁儿虎山及七老图山为界,南抵华北平原北界,北向大致以云雾山为界与大马群山相望。

在地质学上,把发生在中生代侏罗纪到白垩纪的一次普遍造山运动称为燕山运动,就是因为燕山山脉在这次地壳运动中表现得最为突出、最具代表性。燕山运动奠定了中国中东部地区的地质基础和地貌格局,足见燕山在中国山脉体系的形成和发展过程中所占据的重要地位与发挥的作用。

关于燕山最初地理位置的文献依据,多以《史记·周本纪》“封召公奭於燕” [正义]引《括地志》的说法为据,其云:“燕山在幽州渔阳县东南六十里。”[正义]又引徐才《宗国都城记》云:“周武王封召公奭於燕,地在燕山之野,故国取名焉。”这又交待了燕国因燕山得名的事实和二者相近的位置关系。唐代幽州渔阳县东南六十里,大致相当于今北京平谷区北山一带,这与后来房山区发现的燕国初封地董家林古城相去太远。但古史记载和历代注家对蓟、燕分封及二者发展关系的记述已经从某种程度上回答了这一问题。《舆地广记》云:“武王封帝尧之后于蓟,又封召公奭于北燕,其后燕国都蓟。”《诗补传》云:“蓟后改为燕,犹唐之为晋,荆之为楚。或曰黄帝之后封于蓟者已绝,成王更封召公奭于蓟为燕。”说明燕国初封后,其国都有所迁移,地域有所拓展,因此最初其赖以取名的燕山可能也会有所变化。

“燕山”一名在传世文献中,最早见于《山海经·北次三经》,其曰:“北百二十里,曰燕山,多婴石,燕水出焉,东流注于河。”东晋的郭璞作注云:“言石似玉有符彩婴带,所谓燕石者。”郝懿行云:“婴疑燕声之转,未必取婴带为义。”可见称“燕山”的根本原因是山上有“燕石”,发源于燕山的水就自然被称为燕水。《北次三经》所言诸山多在今太行山一带,按其前有“虖沱之水”“滋水”“滱水”,其后又有“碣石之山”来判断,此“燕山”当在今北京一带为是。尹钧科、孙冬虎曾指出,清人毕沅据《隋书·地理志》认为《北次三经》的“燕山”就是无终(今津蓟县)的燕山是错误的,理由是流经今蓟县的“燕水”不可能东入黄河,从而将“燕山”置于今北京房山区的大房山。《水经·圣水注》“圣水又东径玉石山,谓之玉石口,山多珉玉、燕石,故以玉石名之。”其中的“圣水”就是指今天的大石河,“珉玉、燕石”即《北次三经》的“多婴石”,由此判断大房山就是燕山。

燕国始祖召公奭初封于北燕的都城,经过考古发掘,大致位于今北京房山区琉璃河镇董家林村。这个村就位于大石河从南流向东拐弯的河汭之地,其东又有小清河,是一块有河险可守的平坦之地。从这里沿大石河及其支流马刨泉河、沙河向西北而上,正好就是今日房山区的燕山街道办事处,这里很早就有“燕山”的地名,可能与这里的山形地貌有一定联系。而《北次三经》的“燕山”很可能在该区域,1980年这里还成立过北京郊区县级最小区域的行政区——燕山区。

由上可知,《北次三经》所见产“燕石”、出“燕水”的燕山当在今北京房山区燕山办事处所在地北部。半圆环形的山体,可以理解为召公奭家族初封地的望山或主山。后来随着燕强蓟弱,燕国的势力范围急剧扩张,至燕昭王时,秦开击东胡,却地千余里,占领了今燕山及其以北的广袤土地,于是设置了自西向东的上谷、渔阳、右北平、辽西和辽东等五郡,并在五郡的北部边缘地带修筑了燕北长城。在这种情况下,燕国的望山或者称其为主山,就从今房山区狭小的“燕山”拓展到燕国都城蓟城以北的群山之上了。今日燕山的初定当在春秋战国时期。之后文献所见的“燕山”,大都指今北京市以北的燕山。

解“燕山”之“燕”

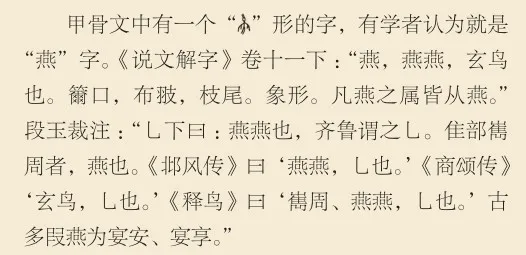

燕山如此重要,那么“燕”字究竟是什么含义呢?

看来,经传以为“燕”为玄鸟,可借作宴安、宴享之义。又如《礼记·檀弓下》:“朝不坐,燕不与,杀三人,亦足以反命矣。”这里的“燕”就是筵席进食之义,又由宴享引申出燕礼,如《礼记·燕义》“诸侯燕礼之义:君立阼阶之东南,南乡尔卿,大夫皆少进,定位也;君席阼阶之上,居主位也;君独升立席上,西面特立,莫敢适之义也。”“燕”的级别在虞夏殷周之间最高,有进食和饮酒至醉的待遇。这可能是因为古人就餐多席地而坐,身体蜷踞以近餐桌及其上的盛食器,其语义符合“匽”之本意。因此,可推想早在战国时期,燕与匽就互假借了。由宴安引申为悠闲而居,《论语·述而》:“子之燕居,申申如也,夭夭如也。”南朝梁皇侃《论语义疏》疏解“燕居”为“退朝而居也”,“燕居”就是“閒居”,这可能是指相对于朝堂高大的宫殿来说,孔子自己的居室当低矮局促,故称燕居,燕居类似“卧居”,屈身而居。如此“燕”就与可以表示“盘曲卧倒”义的匽及由匽而来的郾有了义近关系。

西周金文所见的国名“匽”“郾”等,为什么在后来的传世文献中皆作“燕”?陈梦家指出,“匽”“郾”和“偃”相通,而“偃”与秦人的“嬴”乃一声之转。秦灭燕后,将“匽”“郾”改成了同音的“燕”,应是避讳。如果这一说法成立,由匽到燕的转变则发生在秦代。此后,传世文献都用“燕”,如西汉时期成书的《史记·周本纪》“封召公奭於燕”,就已经用“燕”字了。

在秦汉以前的文献中,就有用“燕”的例证。如《孟子·梁惠王上》:“齐人伐燕,胜之。”《礼记·檀弓上》:“孔子之丧,有自燕来观者,舍于子夏氏。”可见,似乎战国时期就已经用“燕”指代西周金文所见的“郾”了。

古燕山以南的“古燕国”,曾被周人称为“燕亳”。《左传·昭公九年》:“肃慎燕亳,吾北土也。吾何迩封之有。”这个“燕亳”是否就是召公奭分封之前商代的古燕国,还可再论。但可以确定的是,战国时期的燕国又被齐国人称作“燕亳邦”。陈梦家《美帝国主义劫掠的我国殷周青铜器集录》著录的“陈璋方壶”及1982年于江苏盱眙县南窑庄窖藏发现的“陈璋圆壶”铭文都提到了“匽亳邦”,他认为陈璋方壶为齐宣王五年齐国田章伐燕所获燕器,铭文为后来所加。其中“匽亳邦”指的就是《左传·昭公九年》里提到的“燕亳”,燕、亳连称,意即燕京。

“三交”大舞台

由于自然环境界标的作用,燕山地带的经济与文化呈现出极具特色的分异特征,表现出十分明显的南北差异性。地理环境影响经济生产,不同的经济生产方式又反映出该地域的政治文化特点。燕山以北游牧族群和以南的农耕族群之间,虽然在形态上时断时续地表现为分割状态,实则分而不散,因为燕山地带的南北通衢是连接游牧文化与农耕文化的重要地理枢纽。从这个意义上,燕山又是南北交流通道的搭建者,居功至伟,文化地理意义重大。既有形式上的分,更有本质上的合,在分分合合的历史波浪推动下,游牧文化和农耕文化不断得到融合。因此,引来历代文人骚客对燕山加以歌咏、传唱,留下了许多著名篇章。另外,燕山地带长城的修建及其演变,助推了南北方经济、政治与文化的交流交融。

在距今六七千年前的全新世大暖期,燕山以北曾经是一个温暖潮湿、适合农业发展的农耕地区,原始农业文明一度在燕山南北地带十分发达,孕育了赵宝沟文化和红山文化。大暖期结束以后,400毫米等降水量线向南收缩至燕山山地。在元代及清代的较冷时期,农牧交错带的南部界限还曾一度收缩到今北京平原地区。可见,作为气候带界标的农牧交错线是在燕山南北地区来回摆动的。

燕山地带除了是气候带的分界外,还是南北两侧两种文化区域的交错地带,为南北方文化的交流互鉴提供了绝佳场所。而这种交流从石器时代就已经开始,后来经过各个历史阶段的叠加与摶揉,使燕山地带成为一个区域文化中心,承担了中国东部南北方交流往来门户的任务。

战国时期燕国在燕山以北修筑了燕北长城,《史记·匈奴列传》载:“燕亦筑长城,自造阳至襄平,置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。”后在今易水流域修筑了燕南长城。到北朝时期,北齐又在燕山南麓修筑了长城,《北史·文宣纪》载:“(天宝七年)自西河总秦戍筑长城东至海,前后所筑,东西凡三千余里。六十里以戍,其要害置州镇,凡二十五所。”第一次实现了燕山南北两翼都有长城的形势,一方面体现了南北政治势力在燕山地带地理争夺的拉锯形势,另一方面说明南北双方在不同历史时期存在势力强弱的鲜明对比。到明代,朝廷又沿燕山山脉的山脊线修筑了蜿蜒盘曲的内外两列长城,成为燕山主体山峰走向的最佳标志物。明代北京段长城的修筑,是当时南北方政治争夺的产物,表面上看是军事争战的产物,但客观上增强了双方的经济文化交流融合。历史上参与这种文化交流融合的族群,如先秦时期的孤竹、肃慎、燕亳、山戎、东胡等,秦汉时期的匈奴,魏晋南北朝时期的鲜卑、羯、氐等,唐代的突厥,五代十国时期的奚,辽代契丹、金代女真、元代蒙古族及清代的满族等,客观上都参与和促进了中华民族在燕山地带的交往交流交融。因此,燕山自古以来不仅被赋予特殊的军事和政治意义,更承担着深化各民族交往交流交融的历史使命。

燕山山脉以其秀美的自然风光和深厚的文化底蕴,吸引着历代文人墨客来此畅游、寄情抒怀。南北朝时期的《木兰辞》:“旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。”唐代诗人李贺《马诗》:“大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。”陈子昂《登蓟丘楼送贾兵曹入都》:“暮登蓟楼上,永望燕山岑。辽海方漫漫,胡沙飞且深。”骆宾王《边夜有怀》:“汉地行逾远,燕山去不穷。城荒犹筑怨,碣毁尚铭功。”黄滔《塞上》:“燕山腊雪销金甲,秦苑秋风脆锦衣。”宋代梅尧臣《送韩仲文奉使》:“燕山何处是,汉铭应已销。”元代诗人赵孟頫《和邓善之九月雪》:“季秋惊见燕山雪,远客淹留愁病身。”这些与“燕山”相关的诗词歌赋不仅是自然美景与人文历史的交织,更是留给后人珍贵的文化遗产。

中国考古学泰斗苏秉琦诗云:“华山玫瑰燕山龙,大青山下斝与瓮。汾河湾旁磬与鼓,夏商周与晋文公。”自新石器时代以来,东西向的燕山山脉将南北文化交融在一起,这一进程中,历朝历代的仁人志士、文人墨客及各族人民都在不断地塑造着燕山的巍峨形象,使其成为古往今来各民族交往交流交融的大舞台。

(作者为首都师范大学历史学院教授 责编/王孺杰 见习编辑/魏来)