乙巳话蛇:从古老图腾到共享文化

2025-02-19游红霞

蛇曾是中华民族的古老图腾

“图腾”一词来源于印第安语“totem”,意为“它的亲属”“它的标记”。在人类社会的“童年时代”,由于缺乏对自然现象的科学认知,且经常面临灾害和威胁,古人便将某些动物、植物或物品视作自身所属部落的祖先神或保护神,这便是图腾文化的由来。

“古老的东方有一条龙,它的名字就叫中国,古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人……”这首由我国台湾地区音乐人创作于1978年的《龙的传人》一经发行,便引发全世界中华儿女的情感共鸣,激活了“龙的传人”这一中华民族的集体记忆,加强了华人的身份认同。毫无疑问,龙是中华民族的共有图腾。那么,龙是如何产生的呢?

闻一多先生在《伏羲考》中论道:“大概图腾未合并以前,所谓龙者,只是一种大蛇。这种蛇的名字便叫‘龙’。”他认为,龙是由远古先民最初信奉的图腾——蛇合并了其他图腾而产生的一种虚拟灵物。当代学者施爱东则指出,龙的形成是功能、媒介的变化以及人类想象不断累加并逐渐定型的结果,其形象“介于兽形与蛇形之间”。概言之,龙的诞生过程虽然复杂、形象来源多样,但始终离不开蛇的元素,甚至可以说蛇是龙的主体原型。在中华文明源远流长的时间谱系中,蛇是先于龙而存在的古老图腾。

蛇之所以能够成为图腾,与其在生物界的独特优势与特性密切相关。《说文解字》云:“它,虫也,从虫而长,象冤屈垂尾形,上古草居患它,故相问:无它乎?”“它”是“蛇”的字根,在远古时期,先民们在野外常常会遭遇蛇害,因此对它充满恐惧,相见时便会以“无它乎”的问候语来确认环境的平安。在无法与蛇相匹敌的情况下,人们尝试与蛇“和解”,并萌生对蛇的崇敬之心,进而产生蛇图腾信仰。

蛇之强大的生命力、繁殖力与神秘性,具备了许多生物难以企及的优势:其一,蛇皮上的鳞片是死细胞,不会随蛇体的发育而生长,需要每隔两三个月蜕一次皮来完成新陈代谢,这种周期性的自我更新能力便是青春不老、永恒生命的象征。其二,在生育方式上,蛇属于卵胎生物,蛇母能直接孵出若干小蛇,繁殖力极强,能够在优胜劣汰的生态圈中居于强势地位。其三,蛇是冬眠动物,能在数月不食的情况下保持勃勃的生机。在古人的观念里,蛇还是极具灵性与神力的生命体,蛇的出现往往意味着某些或吉或凶的征兆。职是之故,蛇的种种优势和特性使其在生物界中脱颖而出,成为远古先民图腾崇拜的绝佳对象。

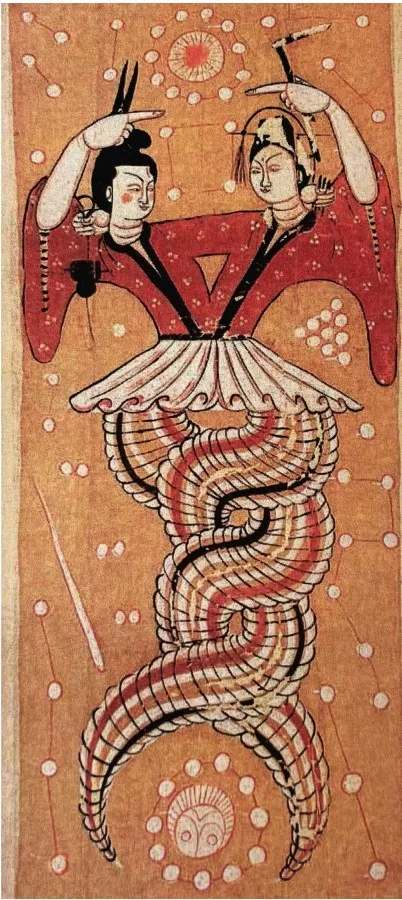

蛇作为远古先民的图腾,主要体现在创世神话与出土文物中。根据《山海经》《列子》《楚辞》《五运历年纪》等文献记载,开天辟地的盘古、创世始祖伏羲和女娲等均是半人半蛇的形象。20世纪60年代,新疆吐鲁番阿斯塔纳古墓群出土的伏羲女娲交尾绢画就是人首蛇身的模样,象征着中华民族婚姻制度的起源与子孙的绵延。其实,上古时期的很多神人都与蛇相关,他们要么以人与蛇相结合的样貌出现,要么以蛇为装饰,为其赋予强大的神性。在创世神话中,蛇已然成为神力的代名词,是创世神话的核心母题之一。

人类进入等级社会后,蛇图腾逐渐与政治权力相结合,升级为龙图腾。秦始皇自号“祖龙”;刘邦被神化为“赤帝子”,斩杀象征秦王朝的“白帝子”(大蛇),进而夺取天下……等等,这些神话叙事无一不是龙蛇之政治属性的表达。此时,龙不仅是至高无上君主身份的代称,而且象征着大一统的国家政权,是中华民族多元一体格局形成发展进程中的一种文化载体与物象。

综而论之,中国的远古先民由畏惧蛇、对抗蛇到与蛇“和解”,进而生发出蛇图腾信仰的历程反映了中华民族的生存智慧,也体现了中华文明突出的包容性、和平性。“龙出于蛇而胜于蛇”,蛇是先于龙而存在的中华民族古老图腾,龙的主体原型是蛇,或者说,龙是蛇的“升级版”。蛇在民间被称作“小龙”,其缘由便在于此。由蛇图腾到龙图腾的进化,彰显出中华文明突出的连续性、创新性与统一性。蛇图腾担当着传承中华文化根脉的重要角色,具有培根固元、增强中华民族凝聚力的重要功能。

中华蛇文化的多元呈现

尽管蛇图腾的重要性在中华文化漫长的发展演变过程中慢慢“让渡”给了龙图腾,但作为文化标识的蛇却未曾没落,而是生发出灿若星辰的蛇文化。无论是在文学作品、民俗信仰、民间艺术、岁时节日、生肖寓意等人文层面,还是在关乎国人身体健康的中医养生中,都有涉及蛇文化。

蛇是我国古典文学及民间传说中的常见角色,甚至成为许多故事的主角。创世神话以蛇为核心母题的叙事自不必说,在中国文学史上,《搜神记》等作品也记录了诸多与蛇相关的故事,如《李寄斩蛇》,又如《蛇郎》《女嫁蛇》等以人与蛇之异类婚为主题,展现人与蛇和谐共生的关系,并表达了惩恶扬善等价值观念。唐代柳宗元的《捕蛇者说》以蛇毒来隐喻赋税之毒,成为封建社会底层老百姓艰难生活的“代言”。唐宋以降,蛇的形象更加频繁地出现在诗歌、话本、小说中,其最为高光的角色莫过于《白蛇传》中的“白娘子”。在这个故事中,蛇不再是冷血动物,而是善良、美丽,懂人情、知人性的完美女子。

在民俗信仰层面,远古先民的蛇图腾崇拜本身就是信仰文化的体现,人们视蛇为祖先神或保护神,护佑部落成员的平安。事实上,古老的蛇图腾信仰虽不及龙图腾的地位显赫,但在某些地方仍有活态传承。在福建南平市樟湖镇,人们称蛇王为“连公菩萨”,并为蛇王兴建庙宇。每年元宵节,樟湖镇会举办游蛇灯活动;农历七月初七,是樟湖镇的“蛇王节”,人们聚集在一起赛蛇神、迎蛇王,再将蛇送到闽江放生。无独有偶,北京民间的“四大门”信仰之“柳门”指的就是蛇神。在东北的某些地区,人们也将蛇奉为“柳仙”。此外,道教掌管北方的玄武大神为蛇与龟的结合体,也代表着二十八宿中的北方七宿,反映了古人的时空观与天体崇拜思想。

蛇是中国民间艺术的宠儿,被广泛运用于剪纸、刺绣、面花、年画、雕塑等艺术作品中。陕西、山西等地流传着“蛇盘兔,必定富”的俗谚,当地百姓认为,蛇与兔的交相缠绕预示着大吉大利,人们会在婚礼等重要场合以各种艺术形式来塑造“蛇盘兔”的形象,以期得到吉祥与财富。蛇文化在表演艺术中同样精彩纷呈,江西进贤县二塘地区流传“泼蛇灯”,安徽肥东县包公镇世代赓续舞“洋蛇灯”的民俗传统,都颇具地方特色。

蛇与岁时节日的结合甚为紧密。例如,“二月二,龙抬头”实际上是蛇结束冬眠,重新恢复灵动面貌的日子,不少地方的百姓会在门窗上贴纸龙、纸蛇以祈求当年能够“大仓满,小仓流”。在贵州,有“惊蛰有雷鸣,虫蛇多成群”的俗语,意思是惊蛰时忌讳打雷的声音,否则当年会有蛇虫之害。端午节中的蛇文化元素尤为突出,且不论白娘子端午饮酒现原形是《白蛇传》的关键情节,端午节本身也是中华民族传统除蛇、蜈蚣、蟾蜍、蝎子、壁虎等“五毒”的日子。人们通常将五毒的造型呈现于剪纸、刺绣、雕塑等作品,穿戴饰有五毒图案的衣物,从而求得“以毒攻毒”的心灵慰藉,祈祷一家老小健康平安。

蛇是十二生肖之一。十二生肖是极具中国智慧的文化事象,分别对应十二种动物与十二地支,一般与十天干结合起来标记年份。人们会将生肖所属动物的特性来比照人的品行,例如,肖牛者是勤奋的,肖虎者是勇猛的,肖狗者是忠诚的,肖猪者是憨厚的,等等。属相为蛇的人,则常被认为具有沉着冷静、聪明机智等性格特点。

蛇还是中医养生的重要药材。至迟在先秦时期,古人已发现蛇的药用功能。《山海经》载道:“巴蛇食象,三岁而出其骨,君子服之,无心腹之疾。”这应是先民以蛇治病的最早记录。唐代柳宗元的《捕蛇者说》也叙述了毒蛇的医药功能。明代李时珍的《本草纲目》记载了十多种能入药的蛇与数十种蛇药方剂。蛇的全身都是宝,蛇毒、蛇胆、蛇蜕(又名龙子衣)均是名贵中药。

要而言之,蛇文化是中华文化大花园的一朵奇葩,人们为蛇赋予了吉祥、平安、富足等美好寓意,并发掘了蛇的药用价值。如今,蛇文化还通过影视、动漫等方式予以呈现,是中华民族共有精神家园建设的重要元素。

蛇文化是共有精神家园建设的重要载体

文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。铸牢中华民族共同体意识的根本要义在于建立中华民族的整体性与共同性理念,以凝聚成员间的群体性认同为关键。在中国人看来,蛇不单单是自然界中的普通生物,更具有宏深隽永的文化意涵。从远古先民的蛇图腾崇拜到中华民族的共享文化,蛇早已成为中华民族集体认同的文化符号,具有非常重要的中华文化认同价值。

首先,蛇文化是各民族共有共享的文化符号。蛇图腾崇拜在中华先民时代就已产生,盘古、伏羲、女娲等创世大神的人蛇交融形象成为中华民族的文化根脉之一,为中华儿女树立了共同祖先认同与文化认同。在中华文明5000多年的时间谱系中,各民族又创造出了内涵丰厚的蛇文化。至今,福建、浙江等东南沿海地区还生活着百越民族的后裔,《说文解字》对福建之“闽”解释为“蛇种”,意即“闽”是百越族的支系,奉蛇为祖先神。当地百姓不仅崇拜蛇、敬畏蛇,在面临蛇的侵害时,也勇于与其展开搏斗,临水夫人陈靖姑就是因斩蛇的英勇事迹而被人们奉为女神。赣闽粤交界地区属客家文化圈,客家先民到此定居后,慢慢接受了当地蛇崇拜习俗,会到福建龙岩长汀县的蛇王宫等地进香祈福。武陵山区的一些少数民族最早崇拜的图腾也有蛇,当地流传着“屋基蛇打不得”“蛇咬三世冤,虎咬对头人”等口头叙事,认为蛇是美好、吉祥的生物,也代表着财富,称蛇为“钱串子”“金串子”,并严禁捕蛇、食蛇。台湾地区少数民族同样有以蛇为图腾的,人们会在木头上雕刻蛇的图案,反映了两岸文化的同根同源性。而在我国北方的一些少数民族中,蛇是诸多崇拜对象中较早的萨满精灵,萨满则被认为是沟通神与人的媒介。

其次,关于蛇的民间传说也在多民族、多地域之间流布。例如,汉族有《蛇郎》《白蛇传》,壮族、瑶族、德昂族也有《蛇郎》,傣族有《四脚蛇阿銮》,黎族有《大姐和五妹》,傈僳族有《大姐和三姐》,苗族有《蛇郎和阿宜》,土家族有《龙郎和秋娥》,云南有花灯剧《七妹与蛇郎》。可见,蛇文化是多民族、多地域的共享文化。

再者,蛇的文化意涵是建设中华民族共有精神家园的粘合剂。中华民族的蛇文化虽有多种呈现方式,也因民族之别、地域之差而滋生出多元化的表达形式,但其中大部分都蕴含着蛇的精神品格,这是各民族的共同认同,也是中华民族精神的重要组成部分。在我国文学史上,蛇的恐怖、阴毒等劣根性逐渐被人们摈弃,取而代之以真善美的正面形象,《搜神记》就记录了数则“蛇报恩”的故事,如《隋侯救蛇获珠》:

昔隋侯因使入齐,路行深水沙边,见一小蛇,于热沙中宛转,头上出血。隋侯哀之,下马以鞭拨入水中。一夕,梦见一山儿持珠来,见隋侯,且拜且曰:“曩蒙大恩,救护得生,今以珠酬,请勿却。”及旦,见一珠在床侧。其珠璀璨夺目,世称“隋侯珠”,乃稀世之珍也。

故事中的蛇知恩图报,而不是西方寓言故事《农夫与蛇》中忘恩负义的反面角色。民间传说《白蛇传》更是将蛇塑造成国色天香、一心报恩、义勇坚贞、扶弱济困的“美妖”“好妖”“善妖”,向世人传递积极向上的价值观和不屈不挠的精神。显然,蛇的正向品质为中华民族共有精神家园建设注入了丰厚的养分。

从中华民族远古先民的图腾崇拜到各民族共享的文化符号和形象,作为中华优秀传统文化组成部分的蛇文化,正在通过文旅融合、文创产业、数字化等途径得以创造性转化和创新性发展,并与时俱进地助力中华民族共有精神家园建设。

(作者为温州大学华侨学院瓯江特聘教授,浙江省侨联挂职干部责编/龙慧蕊)