基于学业质量水平的高中历史创新性作业设计

2025-02-19李南

摘要:学业质量水平从不同维度描述了学生学习结果的具体表现。依据学业质量水平并围绕统编教材“挽救民族危亡的斗争”一课的叙述逻辑,开展史料整合、史料运用研读和基于史料写作等三类专项训练,形成了一份具有情境化、探究性的高中历史创新性作业。该作业是课堂教学的延展,它完善了教学实践全过程,帮助学生厘清史事发展脉络、认识历史发展规律、落实历史核心素养。

关键词:学业质量水平" 创新性作业" 高中历史" 救亡图存

统编高中历史教科书从2021年在广西使用至今,已逾三年时间。课堂变革的研讨不一而足,但关于作业设计的研讨却相对滞后。当前高中历史作业的内容大多囿于知识记背,作业的情境单一陈旧,作业的形式难以激发学生的求知欲。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)在“教学与评价建议”中指出,应“准确把握学业质量水平,多维度进行学习评价”[①]。教学变革应贯穿于教学的全过程,作业是教学的重要一环,是对学生学习进行评价的方式之一,应与教学变革同步。鉴此,笔者对学业质量水平及其描述进行缕析,开展以史料为依托的创新性作业设计的探索,就核心素养在教学全过程落实和检测发表几点粗见,权充抛砖引玉。

一、基于学业质量水平的创新性作业设计的原则

基于学业质量水平的历史创新性作业是一类针对历史学科核心素养水平的关键表现进行训练和检测的作业;从作业结构观察,该作业由特定的主题、情境、任务、评价等四要素组成,要素之间相互关联;从作业功能分析,该类作业有助于教师多维度地赋予学生量化评价、质性评价,清晰地描述学生学科核心素养达成情况,为教学改进提供参考。

创新性作业的主题具有内隐特质,它是作业设计的圭臬,但不会直接呈现于作业材料和设问中。此类作业的主题应是符合立德树人要求,有助于学生建构全面的历史观、提升历史思维的主旨概念。笔者认为,不应直接将核心素养写为作业主题,一是学生无法通过一份作业就直接达到素养要求,二是会使作业的可操作性、可检测性下降。鉴此,依据课程标准,结合教材叙述逻辑和教学逻辑,将三者分别掰开、揉碎、有机整合,才能提炼出适切创新性作业的主题。

创新性作业情境、任务和评价具有外显特质,它在第一时间搭建起作业命制者和作业参与者之间的沟通桥梁,是作业形态的集中展现。

此类作业的情境是指能唤起学生已有知识并解决新问题的材料。在整编情境时,首先要大量查阅史料,尤其是文字类和图像类;其次要关注情境时序,注意选择不同时空下的材料以便创设多种真实复杂的新情境。

此类作业的任务是指引学生在新情境中解决新问题的系列探究。在设计任务时,首先要考虑任务的封闭性、开放性,要具有层次差异;其次可以围绕史料整合、史料运用与研读、基于史料的写作三个维度展开设计;最后任务要训练学生必备知识、关键能力,还要涵养学生学科核心素养。

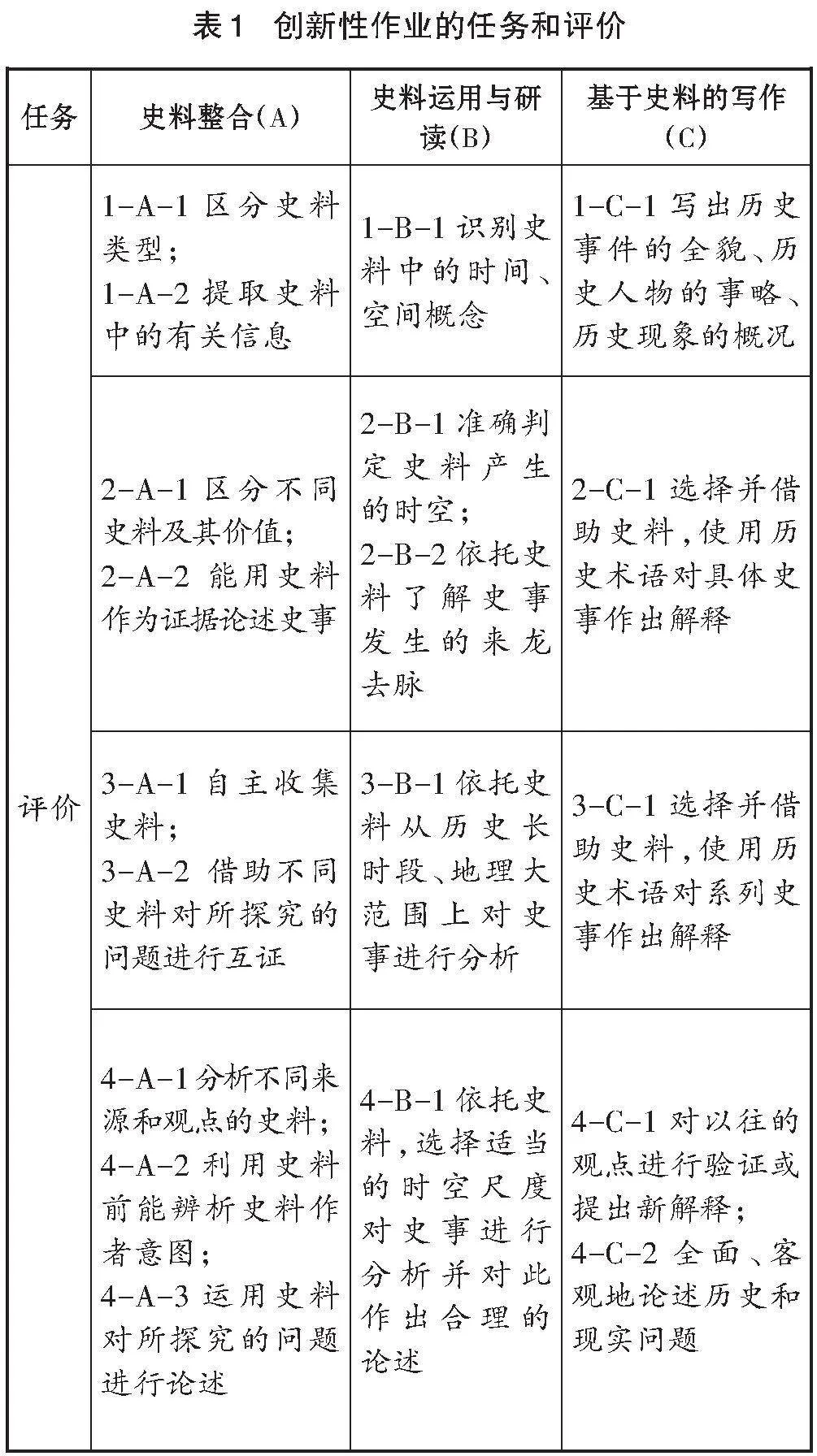

此类作业的评价是指对学生学习结果进行判定、测量的行为,判定要判别学生的知识掌握度和能力熟练度,测量要将学生历史思维进行可视化表达。在设计评价时,首先应与作业任务匹配;其次封闭性任务的评价判定应当是明确清晰的答案,开放性任务的评价测量应当有能与学业质量水平1至水平4对齐的量规。(见表1)。

笔者还要对创新性作业的任务、评价作进一步说明。第一,作业任务不应盲目地摘抄表格中的表述;教师要参照课程标准、课时内容、学情,在针对性地撰写作业主题后,再依据情境设计具体探究任务。第二,作业评价不能机械地将表格中的表述当作判定答案和测量量规;表格内容并没有明示对不同的任务的评价该用什么情境材料进行支撑,它们只是评价应具有的抽象、关键特质,具体评价撰写仍要根据具体作业设计。

二、基于学业质量水平的创新性作业设计的实践

统编版《中外历史纲要(上)》教材通过简明扼要的语言,从历史长时段为学生勾勒出中华民族共同体的历史根源及演进发展。但遗憾的是,鲜有与教材叙述逻辑相匹配的优秀作业。因此,笔者尝试以《中外历史纲要(上)》第17课“挽救民族危亡的斗争”为例进行探讨。

(一)提炼作业主题

“挽救民族危亡的斗争”一课属于教材第五单元“晚清时期的内忧外患与救亡图存”,该课叙述了戊戌维新运动、义和团运动、八国联军侵华和《辛丑条约》签订等史事,突出了列强侵华下中国社会各阶级挽救危局的努力。课后作业要对课堂内容进行取舍,可从独特的视角对重大史事进行深层次探究;从中国近代史长时段观察,教材中的仁人志士上下求索、奋起反抗,虽无法改变晚清时局,但推动了晚清思想启蒙,催生了中华民族从自在走向自觉,促使国人意识到只有更深层次变革才能找到中国出路。基于此,可将作业主题定为“认识维新派挽救危局的努力及局限性”。

(二)整编作业情境

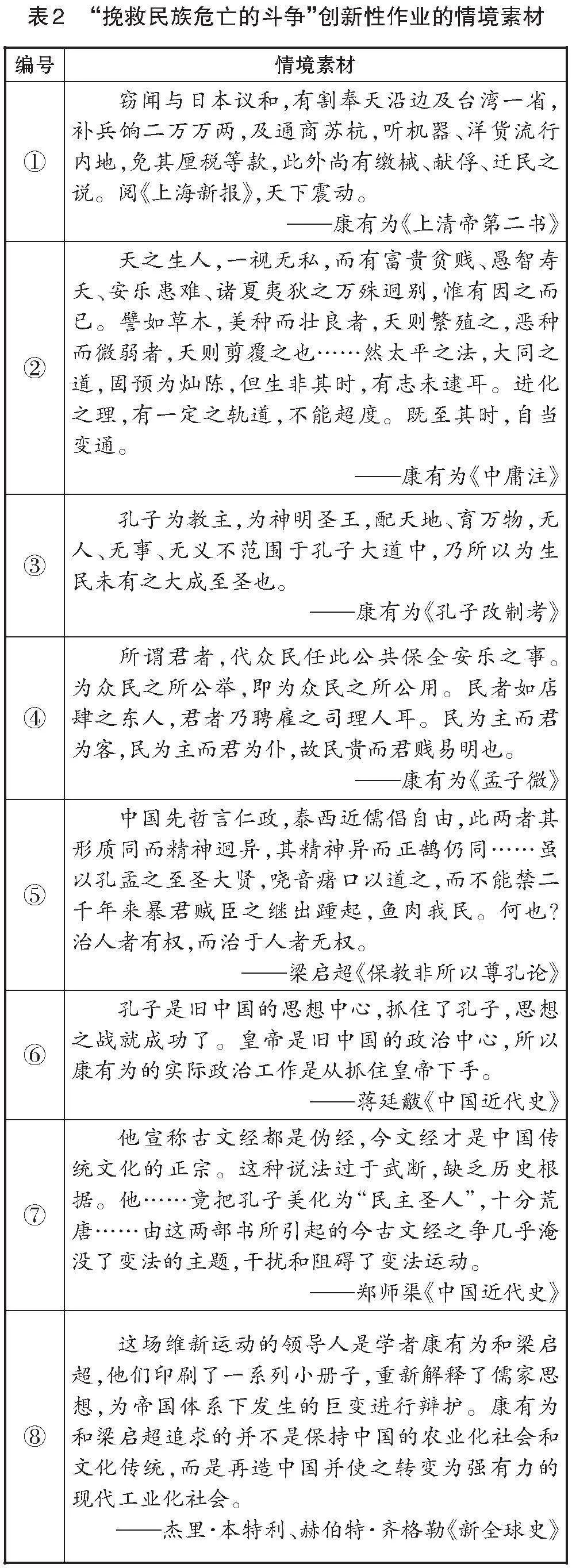

情境素材的真实性、新颖性、丰富性、复杂性、科学性等直接影响了作业质量。与维新运动相关的史料丰富,如中华书局出版的由汤志钧编的《康有为政论集》,书中收录康有为1876年至1927年间政治论文为主,酌予选录此年间其奏稿、通电、诗文、重要专著的序跋等。中华书局出版的《饮冰室合集》,为研究梁启超思想及当时的政治活动提供了史料基础。此外,借助信息技术,还能检索到与之相关的史学研究成果和其他历史图片等。这些情境素材给学生提供了探究学习的巨大空间。笔者整理后,编制成创新性作业的情境(见表2)。

(三)设计作业任务和作业评价

作业任务和作业评价的关系是互动和互补的,前者激发学生的思考,后者提供反馈与评估,因此将二者放在一起叙述。基于上述对该课的主题、情境分析,笔者设计如下任务和评价。

任务一:请研读资料,围绕“民族资产阶级的诉求”筛选相关史料。

此任务的设置是使学生深入认识19世纪晚期戊戌维新运动的主要内容及其时代背景。任务围绕“史料整合(A)、史料运用与研读(B)、基于史料的写作(C)”三个维度进行创设,但侧重于前两者,旨在训练学生认识不同类型的材料和史料、识别其价值,并借助材料说清楚历史事件发展的前因后果。在任务的解答过程中,学生要在文字、图像材料中找到符合要求的文献,如古人文集、报刊,或者历史绘画作品;教师对学生材料的收集情况进行观察后,则可对照创新性作业评价的“1-A-1、1-A-2、1-B-1、2-B-1”进行检测。在此基础上,如若学生还能运用史料在19世纪晚期中外历史背景下叙述出民族资产阶级的诉求,教师则可对照“2-B-2、1-C-1、2-C-1”进行检测。顺利完成该任务可说明学生达到了学业质量水平1和2。

任务二:学者对康、梁变法有不同意见。筛选表格中学者观点,请另查资料对任意观点作出解释。

此任务的设置是使学生依据可靠史料了解维新运动的思想主张,认识维新运动及其思想的性质、作用及局限性。任务围绕“史料整合(A)、基于史料的写作(C)”两个维度进行创设,旨在训练学生收集资料、对过往已有的历史解释作出验证。在任务的解答过程中,学生要找出观点,并从观点内容本身和观点持有者等视角分析观点差异及差异产生的原因;对于学生的分析表述,教师则可用创新性作业评价的“3-A-1、3-A-2、4-A-1”进行检测;学生依据材料对相关观点的产生进行说明,则可用“2-C-1、4-C-1”进行检测。该任务的设计和评价侧重于判断学生学业质量水平3达成情况。

任务三:请以“历史长时段视角下民族资产阶级挽救危局的努力及局限性”为主题,进行论文习作训练。

此任务的设置是使学生理解维新运动及其思想与中国近代社会的关系,对此作出历史唯物主义的解释,能通过具体史事把握社会发展脉络。任务主要从“基于史料的写作(C)”维度设置,旨在训练学生全面、客观地看待问题,逻辑严谨、科学规范地撰写历史小论文。该任务是在前两个任务达成的基础上的深化,对学生的知识、能力和思辨批判思维等都提出了更高要求。学生应从中国近代史“U字型”结构、19世纪末世界历史发展潮流等长时段中看待民族资产阶级和戊戌维新运动,积极评价他们对社会历史发展进程的推动,也要看到时代人物无法超越历史加给他们的限制。如若学生能就此撰写历史论文,教师则可用“4-A-3、4-B-1、4-C-2”进行检测,意味着学生达到了学业质量4;如若学生所撰写的论文未触及前述内容,则说明学生可能在全面看待历史、进行评价,或对长时段系列史事掌握等略显不足,未能达到创新性作业评价的高阶要求,也意味着学生还停留在学业质量3或更低层次。

三、基于学业质量水平的创新性作业设计的思考

基于学业质量水平的高中历史创新性作业设计,既有观念革新之功,又有实践操作之用。创新性作业主题能否提要钩玄,作业情境能否真实多样,作业任务能否具有探究思辨性,作业评价能否有多维度多层次,都依赖于教师。因此要进一步发展此类作业,则应当深入阅读史料提升历史素养,关注课堂实践和理论研究。对于学生而言,要学会对史料进行整合、释读和分析,要学会依据史料阐述历史的纵横联系,要学会探寻历史现象背后的规律趋势,要同化和顺应作业。只有教师和学生共同努力,才能提升历史思维能力、涵养学科核心素养。