絮凝剂残留对超细全尾砂似膏体流变特性的影响规律研究

2025-02-19王文波李帅于正李振龙王洪涛

摘要:超细粒径尾砂沉降速度慢、浓缩效率低、溢流水浊度高,必须添加絮凝剂加速细颗粒的沉降,因此絮凝剂会残留在浓缩后的似膏体中,导致其黏性增加、浓度偏低、易结块和管道输送阻力增大。综合运用理论分析和现场试验等研究手段,对絮凝剂残留与超细全尾砂似膏体流变特性的影响机理进行了深入研究,结果表明:絮凝剂修复或剪切破坏作用下,絮网结构会包罗或释放水分子引起自由水和毛细水之间的迁移和转化,这是超细全尾砂似膏体剪切流变特性产生变化的根本原因。通过优化絮凝剂选型,不仅大大降低了絮凝剂的用量,也显著改善了絮凝剂的不利影响。研究成果对于系统地发展似膏体剪切流变和管道输送理论与方法具有重要意义。

关键词:超细全尾砂;似膏体;絮凝剂残留;流变特性;管道输送;剪切流变

中图分类号:TD853.34文章编号:1001-1277(2025)01-0064-05

文献标志码:A doi:10.11792/hj20250110

引言

2021年,河南中矿能源有限公司柿树底金矿(下称“柿树底金矿”)建成了低成本全尾砂全脱水似膏体充填系统,开展了复杂难采矿体空场采矿法转充填采矿法现场工业试验及老旧隐蔽采空区充填治理实践,由于尾矿中含有大量的细粒径成分,必须添加絮凝剂加速细颗粒的沉降,保障浓缩过程的稳定与高效。因此,絮凝剂不可避免地会残留在浓缩后的似膏体中,与其中的细粒径成分发生复杂的物理化学反应而形成稳定的絮网结构,对似膏体的流变特性和管道输送特性产生影响。

柿树底金矿曾开展了多种絮凝剂的现场工业试验,最初选择分子量为1500万的某厂家特制絮凝剂,达到了预期的高浓度底流和澄清的溢流效果。但是,也使得大量的絮凝剂残留在浓缩后的尾矿浆体中,导致其黏性增加,出现易结块和管道输送阻力增大等问题。针对出现的问题,通过絮凝剂作用机理分析和絮凝剂优选及效果分析,在现场开展了分子量为1000万的阴离子型聚丙烯酰胺絮凝沉降的室内试验和现场工业试验,从而达到了降低整体充填系统运行能耗、增加系统可靠性的目的。

1工程背景 1.1矿山概况

柿树底金矿位于河南省洛阳市嵩县,矿区面积19.883km2,开采规模为24万t/a。矿体赋存于含金构造蚀变带中,呈似层状、板状,走向长400m、倾向延伸300~400m、平均倾角30°、平均厚度3.39m、平均金品位1.5g/t。多年来,矿山一直采用房柱采矿法开采,产生采空区体积已达到80万~90万m3,极易发生冒顶、坍塌等灾害。2021年,柿树底金矿建成了低成本全尾砂全脱水似膏体充填系统,开展了复杂难采矿体空场采矿法转充填采矿法现场工业试验及老旧隐蔽采空区充填治理实践,开发了废石与尾矿改性作建筑材料、铺路、制砖等综合利用途径,实现了矿山固废100%综合利用2。

1.2超细全尾砂工程特性

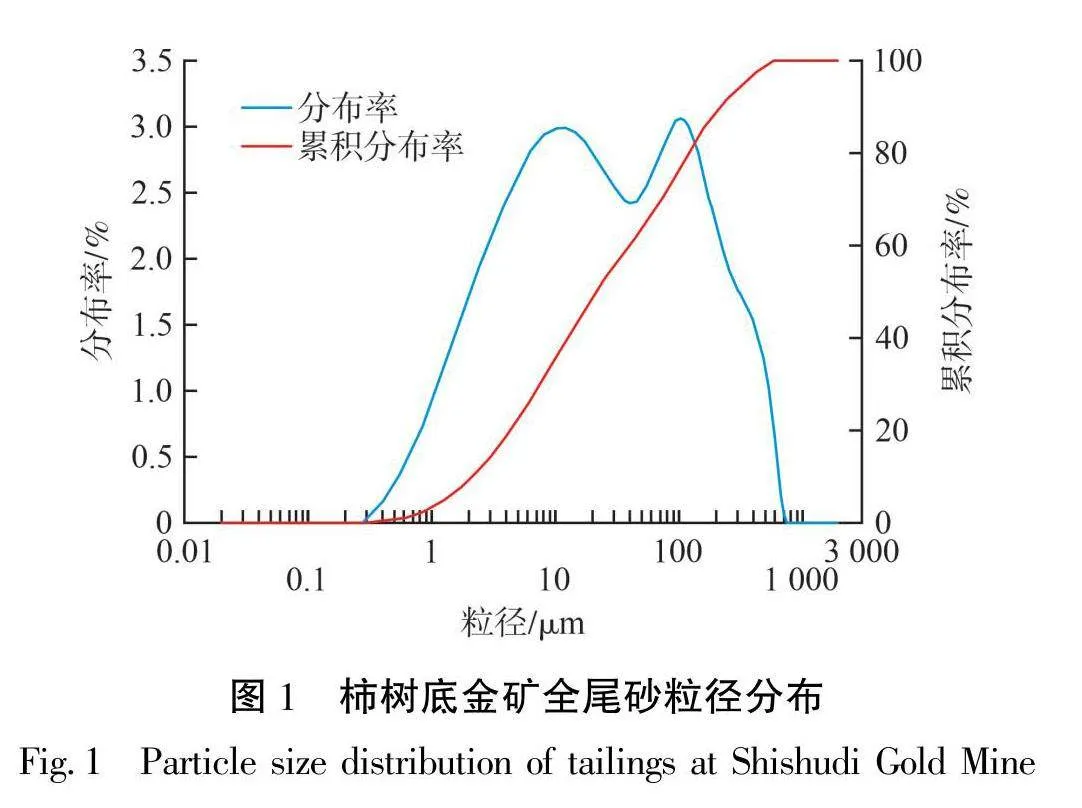

柿树底金矿全尾砂矿物组成分析测定结果如表1所示。由表1可知,全尾砂中主要含有高岭土、石英、长石等泥质成分。这是导致全尾砂粒径超细的主要原因3。全尾砂粒径分布如图1所示。由图1可知:柿树底金矿全尾砂中小于5μm的颗粒占21%,小于38um的颗粒占59%,d1=2.233um,d50=22.385μm, 比表面积为970m2/kg,渗透系数和不均匀系数较小、级配较差。

1.3充填工艺流程

柿树底金矿充填能力为60 m³/h,选择某平硐口附近位置作为充填站站址,充填料浆可实现全程自流输送。充填工艺流程为:选矿厂产出浓度为30%左右的全尾砂浆,经高频振动脱水筛筛分后,筛上粗料(占比约30%、含水率≤18%)经溜槽和皮带进入堆场;筛下细料经浓密机浓密后进入陶瓷过滤机进行二次脱水,陶瓷过滤机脱水后的干尾砂(占比约70%、含水率≤15%)进入尾砂堆场堆存。干尾砂经装载机转运至稳料仓,经仓底部的板带式给料机和皮带秤计量后由皮带输送至搅拌桶,与水泥和水充分搅拌后,制备成合格的充填料浆,经钻孔及井下充填管路输送至待充点[4-5]。

1.4絮凝剂残留对超细全尾砂似膏体的影响

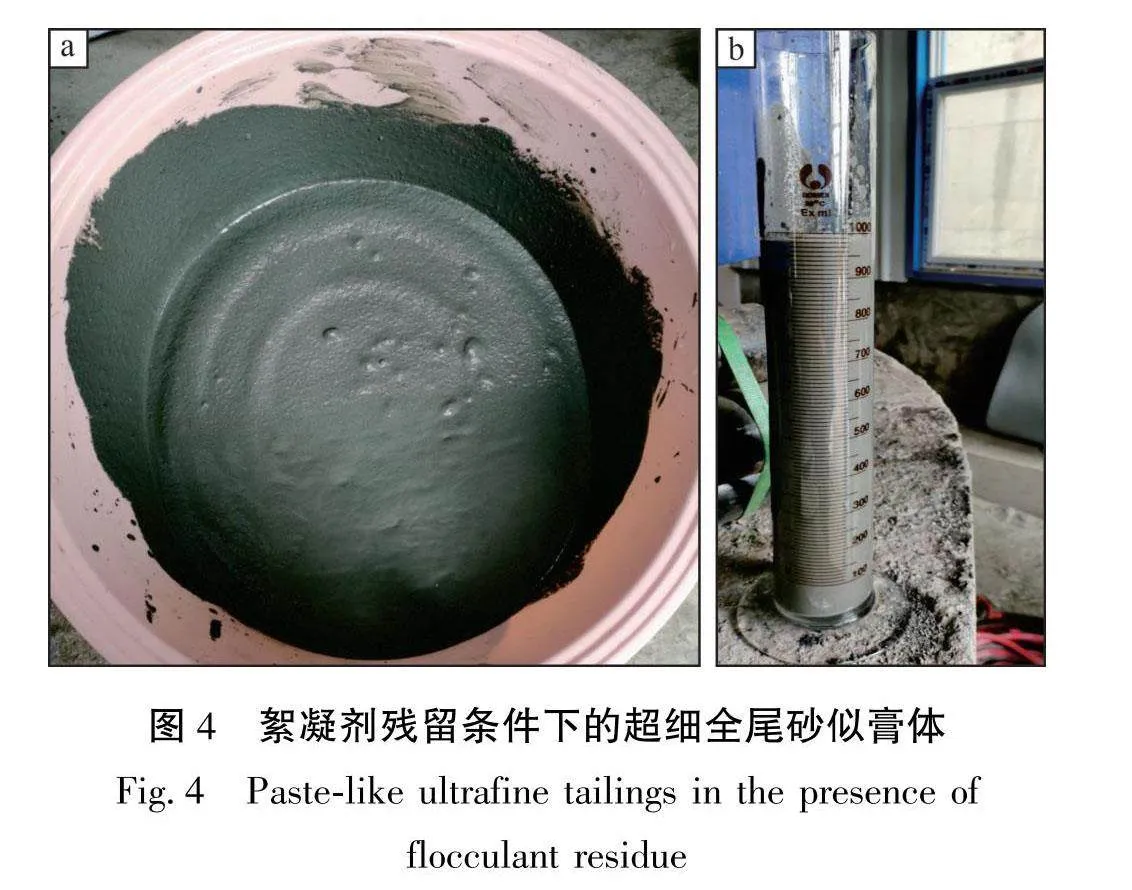

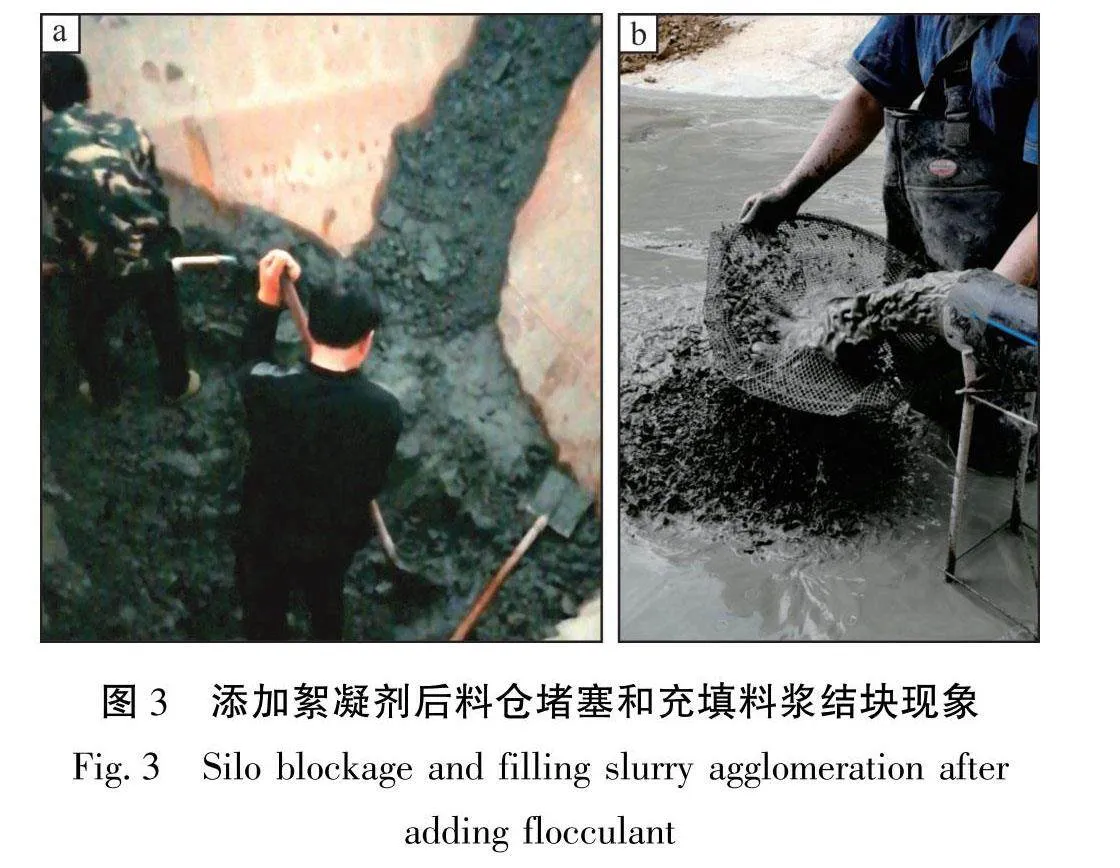

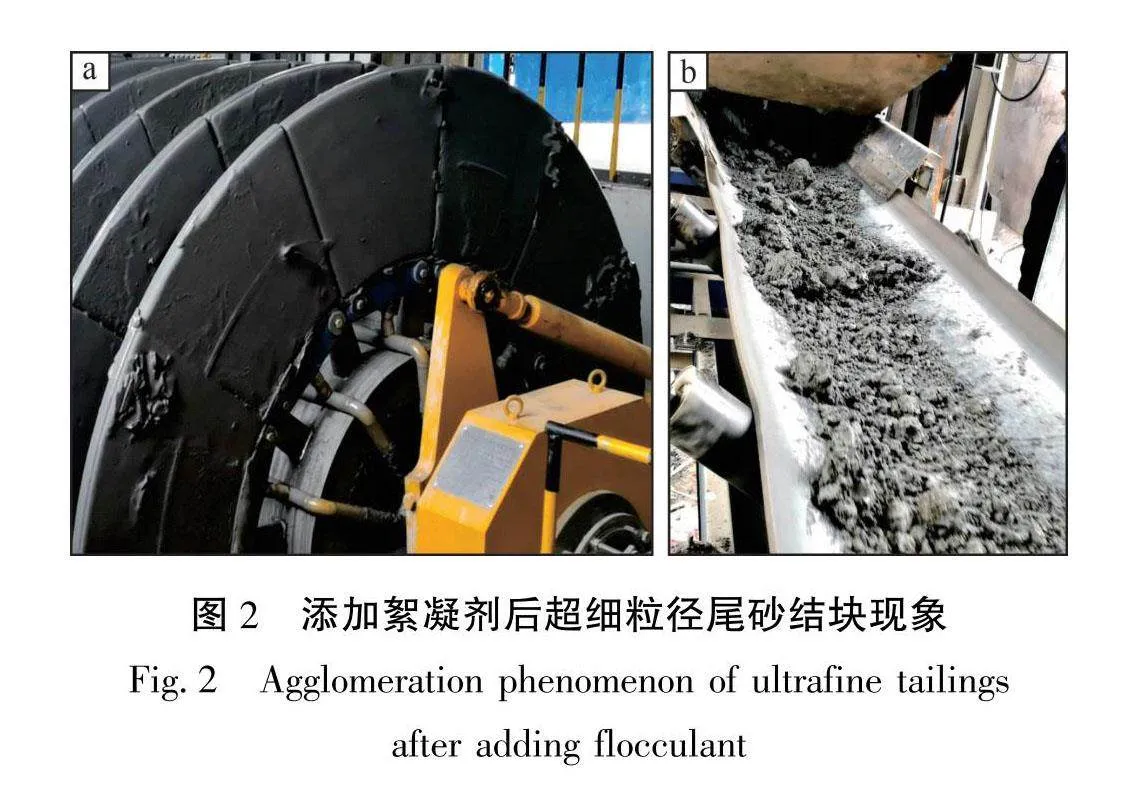

由于柿树底金矿的尾砂粒径超细,必须在浓密机内添加絮凝剂来加速超细粒径尾砂的絮凝沉降,以获得高浓度底流和澄清溢流水。该矿山曾开展了多种絮凝剂的现场工业试验,最初选择分子量为1500万的某厂家特制絮凝剂。添加该特制絮凝剂后,虽然达到了预期的高浓度底流和澄清溢流,但也导致大量的絮凝剂残留在浓缩后的尾砂浆体中,致其黏性增加,后续进一步脱水中出现了较为突出的结块现象(如图2所示)。因絮凝剂残留导致的尾砂结块现象严重影响了稳料仓下料的稳定性、给料计量系统的准确性和高速搅拌桶的搅拌效率,极易导致料仓堵塞、计量不准确和制备的似膏体充填料浆结块(如图3所示)等。由于大量的絮凝剂残留在超细全尾砂似膏体中,导致似膏体的黏性和稠度极高,在浓度为58%~60%时即达到似膏体状态(如图4所示)。

2絮凝剂作用机理分析

絮凝剂是污水处理领域常用的药剂之一,其原理为:絮凝剂带有正(负)电性的基团和水中带有负(正)电性难于分离的一些粒子或者颗粒相互靠近、降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,并通过物理或化学方法分离出来。随着矿石品位的普遍下降和选矿技术的不断进步,磨矿粒度越来越细,金属矿山尾矿中-74μm的占比普遍超过8 0%,平均粒径在5 0μm。过细的磨矿细度在大幅提高选矿回收率的同时,也给尾矿的浓缩脱水增添了难度。依靠传统的自然沉降,细粒径尾矿沉降速度慢、浓缩效率低、溢流水浑浊,必须添加絮凝剂加速细颗粒的沉降,保障浓缩过程的稳定与高效。

2.1絮凝剂选型及絮凝沉降原理

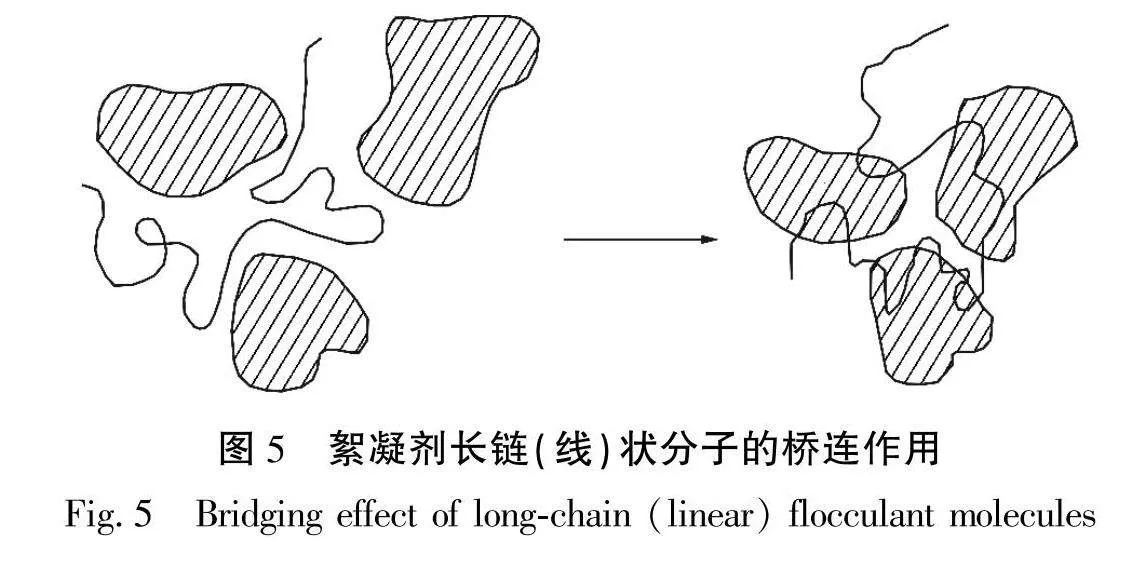

絮凝剂的品种繁多,按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两大类。在矿山应用较多的主要为有机高分子絮凝剂——聚丙烯酰胺系列。常见聚丙烯酰胺为白色粉末状,可溶于水,水溶液为均匀透明的液体,水溶液黏度随聚合物分子量增加而提高。聚丙烯酰胺是长链(线)状聚合物,每个分子是由十万个以上的单体聚合物构成,分子链长而细且有许多化学活性基团,会弯曲或卷曲成不规则的曲线形状,就像梁桥一样搭在2个或多个细粒径尾砂颗粒上,活性基团与尾砂颗粒表面作用,从而将尾砂颗粒连接形成絮凝团,这种作用称为桥连作用[6(如图5所示)。

尾砂絮凝沉降过程中,絮凝剂的主要作用机理包括:

1)双电层的压缩作用。有机高分子絮凝剂或无机絮凝剂电离产生的电荷会使细粒径尾砂的Zeta电位降低,进而压缩双电子层。

2)吸附凝聚作用。由于絮凝剂水解产物特殊的电荷属性,会吸引和中和悬浮的异性细粒径颗粒,凝聚成大的颗粒。

3)絮凝架桥作用。有机高分子絮凝剂溶于水后会水解生成长链聚合物,进而絮凝架桥形成絮网结构,吸引和网捕细粒径尾砂颗粒形成大的絮团,进而加速絮团尾砂沉降。因为阳离子高分子絮凝剂对尾砂颗粒的吸附具有降低表面电荷、压缩双电层的作用,因此阳离子高分子絮凝剂引起桥连作用所需的分子长度比非离子型高分子絮凝剂小一些,即相对分子质量低些;相反,阴离子型高分子絮凝剂对负电荷的尾砂颗粒,由于静电相斥作用,相对分子质量较大。

2.2影响絮凝沉降作用效果的因素分析

影响超细尾砂絮凝作用的因素相对复杂[7],主要包括:

1)超细尾砂的粒径组成和颗粒级配。粒径组成和颗粒级配是尾砂最重要的物理特性参数,对絮凝剂的选型和用量及絮凝沉降效果影响作用也最大。一般情况下,尾砂中细粒径尤其是-15μm的泥质成分越多,其絮凝用量越大、絮凝沉降速度越慢、浓缩成本越高。

2)絮凝剂的分子量、用量和稀释浓度。一般情况下,增大絮凝剂的用量和分子量,有利于超细粒径颗粒的絮凝沉降,提升絮凝效果;但是,过高的絮凝剂添加量不仅不利于提高絮凝效果,而且大量的絮凝剂残留在尾水中还会对选矿指标产生显著的影响。因此,矿山充填过程中高分子聚丙烯酰胺类絮凝剂的用量一般控制在5~20g/t。同时,絮凝剂一般为白色粉末状,必须用水充分溶解和稀释后才能使用,一般絮凝剂需要提前溶解和搅拌1 h以上才能使用,且必须稀释至5‰以下才能较好地发挥絮凝剂的吸附凝聚和絮凝架桥作用。

3)浆体的pH和温度等参数。因pH会显著影响和改变超细粒径尾砂颗粒表面电荷和电位、絮凝剂的性质和作用,使得颗粒的表面斥力增加、絮凝困难,因此,pH对絮凝作用的影响非常大。同时,尾砂浆体的温度过高或过低,均会对絮凝剂的作用效果产生不利的影响。但是,考虑到尾砂浆体的处理量极大,矿山充填成本又往往控制得较低,改变浆体的pH和温度等参数技术可行,但明显经济不合理。因此,可通过改变药剂类型、增加药剂的分子量和用量等措施来改善浆体的絮凝沉降效果。

4)搅拌速度和时间。絮凝剂添加前需要充分溶解和长达1h以上的搅拌,才能将数百万个长链(线)状聚合物分子充分伸展开来。絮凝沉降过程中适度的搅拌有利于尾砂和絮凝剂的充分混合与接触,但是过长时间和过快频率的搅拌不仅会使能耗增加,还会破坏已形成的絮团结构。

2.3絮网结构破坏和修复作用演化过程

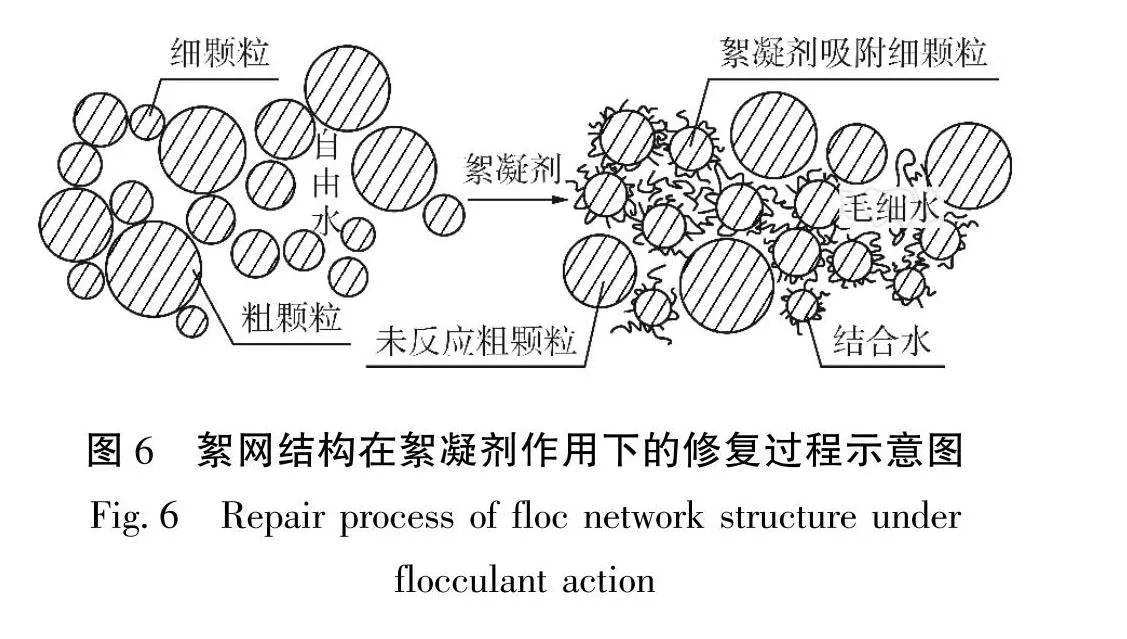

絮网结构在絮凝剂作用下的修复过程如图6所示。由图6可知:在絮凝剂数百万个长链(线)状聚合物分子的絮凝架桥作用下,尾砂中的细粒径被吸附凝聚形成大的絮体,粗颗粒则因很少与絮凝剂发生反应而零散地分布在絮体周边。由于絮凝剂分子链很长,在不断网捕细粒径尾砂颗粒的同时,形成的絮体体积会不断增大,最终形成稳定的絮网结构。

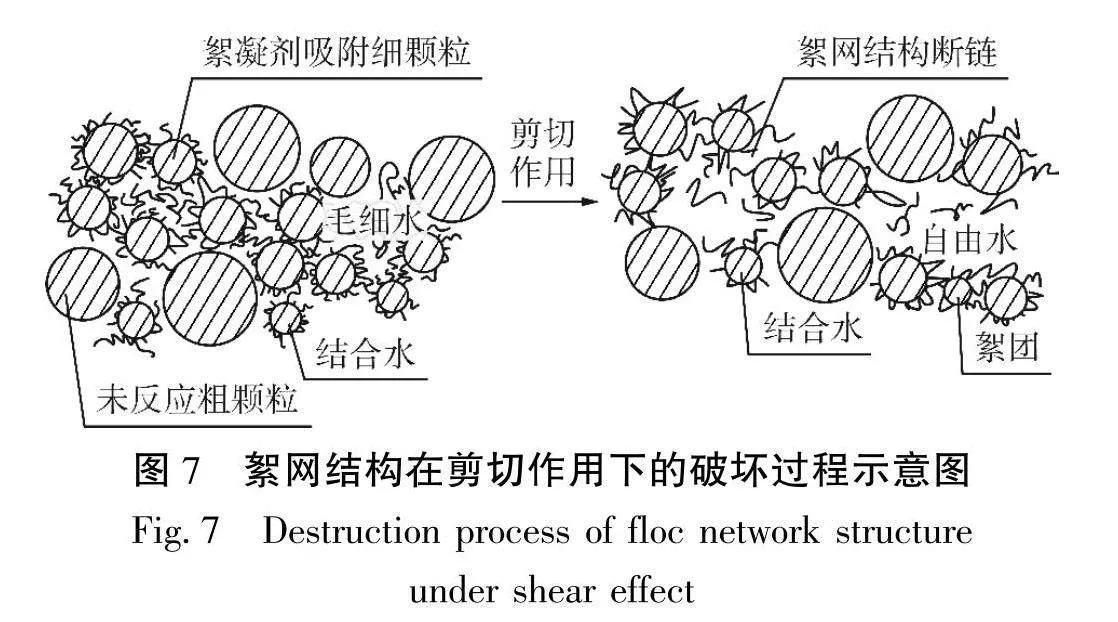

絮网结构在剪切作用下的破坏过程如图7所示。由图7可知:絮凝架桥和吸附凝聚作用下形成的絮网结构只是一个相对稳定的结构,在外界剪切力的持续作用下,絮网结构会因长链(线)状分子的断裂而分裂成小的絮体,原先凝聚在一起的细粒径尾砂颗粒也会分散开来,形成许多小的絮团。

当不断提高剪切力或持续增加剪切时间的情况下,絮网结构会持续受到破坏,不断分裂成小的絮团和絮体,但最终会达到一个相对稳定的破坏状态,即继续增加剪切力和剪切时间,也不会再分裂生成更小的絮团和絮体。当停止剪切作用后,絮凝剂的修复作用将开始发挥主导作用,断裂的长链(线)状聚合物分子开始重新搭接和吸附,小的絮团和絮体也开始逐渐重新吸附凝聚形成大的絮体,并最终在形成相对稳定的絮网结构后,不会再修复形成更大的絮网结构。这便是絮网结构破坏和修复作用演化过程[8]。

2.4自由水和毛细水动态转化过程

絮凝剂絮凝架桥和吸附凝聚作用下形成的絮网结构十分发育,在网捕细粒径尾砂颗粒生成絮体和絮团的同时,也吸附和包罗了大量的水分子。基于细粒径尾砂颗粒的双电子层结构,在静电作用下,吸附层内水分子紧密地排列在尾砂颗粒表面形成结合水,扩散层内的水分子附着力稍弱形成毛细水。因此,添加絮凝剂后的超细尾砂似膏体黏性和稠度明显增加,这是絮网结构吸附和包罗了大量水分子所导致的。在持续施加剪切力的作用下,随着絮网结构持续受到破坏,不断分裂成小的絮团和絮体,原先吸附和包罗的大量水分子也开始被释放出来,使得超细全尾砂似膏体黏性和稠度明显降低。

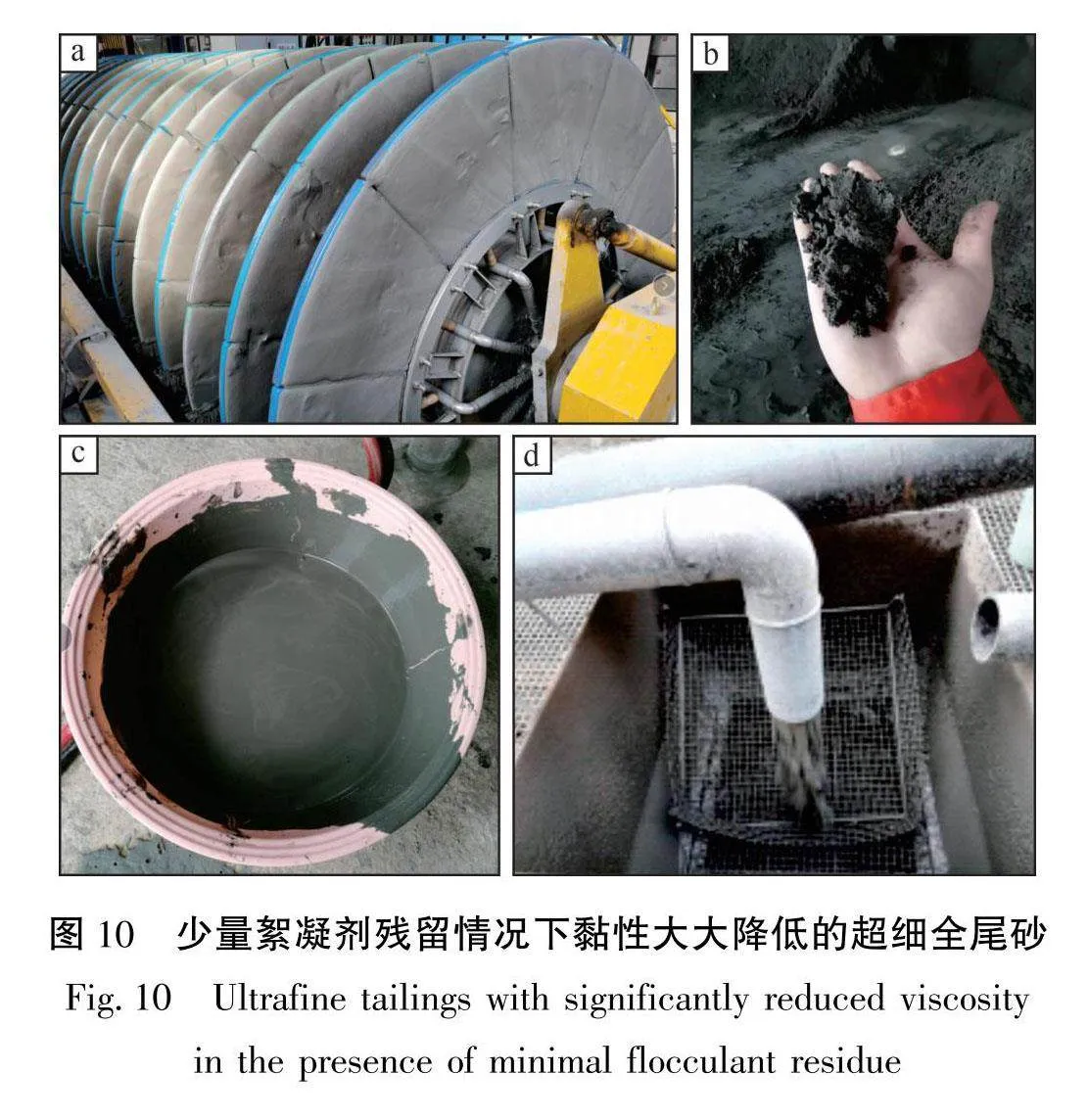

絮凝修复和剪切破坏作用下絮网结构动态变化过程如图8所示。由图8可知:超细全尾砂似膏体中含有大量的细粒径成分,单位体积内固体颗粒的表面积较大,极易在残留絮凝剂的作用下,发生电中和、吸附搭桥、卷扫网捕等一系列物理化学变化,形成稳定的絮网结构。在管道输送过程中,絮网结构会受到管壁的持续摩擦作用而发生剪切破坏。在一定的剪切速率条件下,絮网结构系数随着剪切时间的增加而逐渐减小,并最终趋于平衡。此时,絮凝剂修复作用和剪切破坏作用达到动态平衡,自由水和毛细水之间的迁移和转化也达到稳定状态,浆体的流变特性趋于稳定[9-12]。

3絮凝剂优选及效果分析

3.1絮凝剂类型和添加量优选

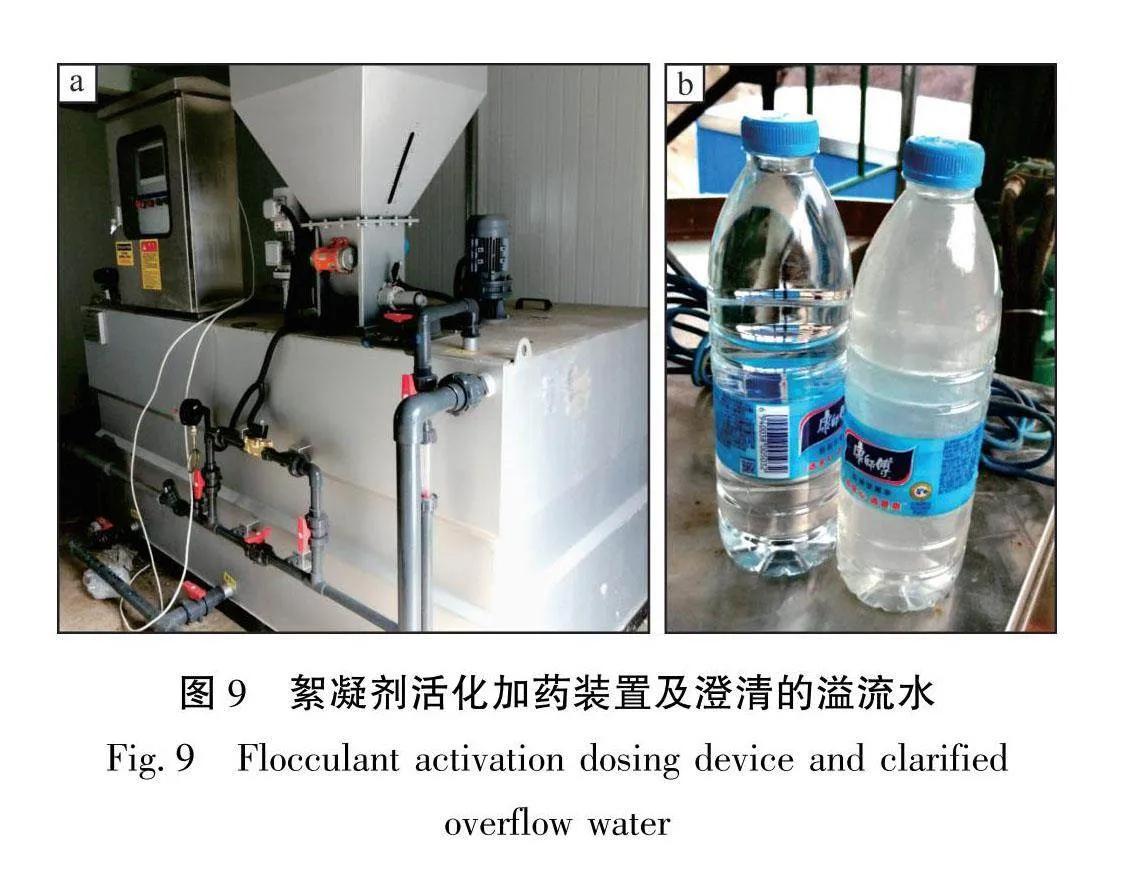

在现场以矿山常用的聚丙烯酰胺为例,开展了絮凝沉降的室内试验和现场工业试验。试验结果表明:分子量为1000万的阴离子型聚丙烯酰胺对超细全尾砂表现出较好的效果,不仅溢流水澄清度较高(如图9所示),而且用量较小。根据矿山的生产实际情况,添加1000万的阴离子型聚丙烯酰胺后,获得最佳絮凝剂添加量为5 g/t、添加浓度为5%。

3.2优选絮凝剂对尾砂特性的影响

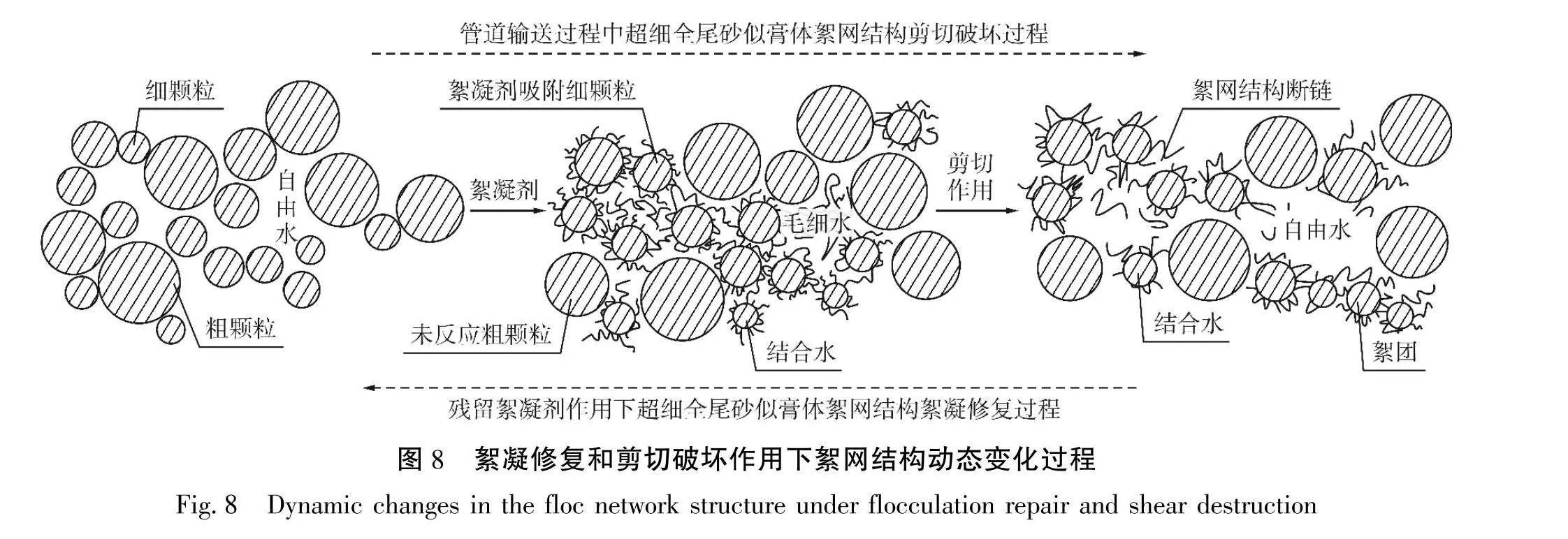

在对絮凝剂的类型和用量进行优化后,絮凝剂残留在尾砂中的量大大减少,尾砂结块现象得到有效缓解,陶瓷过滤机不再出现明显的黏性结块,稳料仓堵塞的问题也得到了解决,经高速活化搅拌后充填料浆内不再有明显的结块(如图1 0所示)。由于尾砂的黏性大大降低,重新进行了充填配比试验,结果发现:在其他条件相同的情况下,黏性较低的尾砂浆体的充填浓度可进一步提高至7 0%,即浓度为7 0%的尾矿浆体是比较适宜的似膏体充填浓度。由此可见,絮凝剂对充填料浆的似膏体状态产生了十分明显和重要的影响[13-14]。

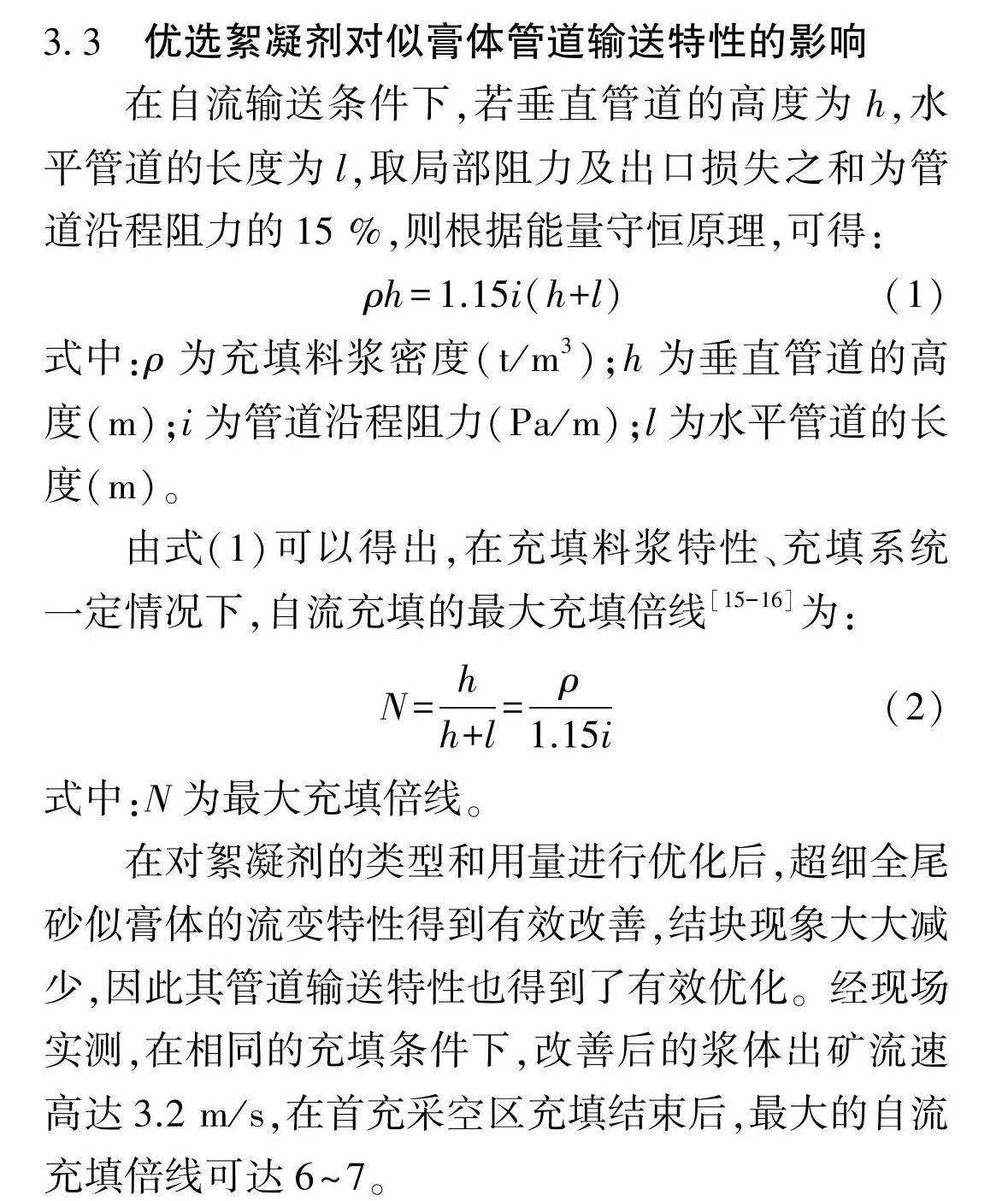

3.3优选絮凝剂对似膏体管道输送特性的影响

在自流输送条件下,若垂直管道的高度为h,水平管道的长度为1,取局部阻力及出口损失之和为管道沿程阻力的1 5%,则根据能量守恒原理,可得:

式中:p为充填料浆密度(t/m³);h为垂直管道的高度(m);i为管道沿程阻力(Pa/m);l为水平管道的长度(m)。

由式(1)可以得出,在充填料浆特性、充填系统一定情况下,自流充填的最大充填倍线[15-16]为:

式中:N为最大充填倍线。

在对絮凝剂的类型和用量进行优化后,超细全尾砂似膏体的流变特性得到有效改善,结块现象大大减少,因此其管道输送特性也得到了有效优化。经现场实测,在相同的充填条件下,改善后的浆体出矿流速高达3.2m/s,在首充采空区充填结束后,最大的自流充填倍线可达6~7。

4结论

1)基于常用絮凝剂的工程特性,研究了絮网结构破坏和修复作用演化机理,分析了自由水和毛细水动态转化过程。结果表明,絮凝剂修复或剪切破坏作用下,絮网结构会包罗或释放水分子引起自由水和毛细水之间的迁移和转化,这是超细全尾砂似膏体剪切流变特性产生变化的根本原因。

2)基于柿树底金矿的现场试验,验证了絮凝剂残留是导致超细全尾砂似膏体黏性增加、浓度偏低、易结块和管道输送阻力增大的原因;通过优化絮凝剂选型,不仅大大降低了絮凝剂的用量,也显著改善了絮凝剂的不利影响。

[参考文献]

[1]李振龙,李帅,王新民,等.柿树底金矿空场法转充填法及绿色矿山建设实践[J].世界有色金属,2020(9):200-201.

[2]王振闽,李振龙,李帅,等.机械化上向水平分层充填法在低品位缓倾斜多层金矿脉开采中的应用[J].中国矿业,2021,30(11):87-93.

[3]LIS,YU Z,HU B,et al.Effect of flocculants residue on rheological properties of ultra-fine argillaceous backfilling slurry[J].Materials,2022,15(18):6485.

[4]中南大学,河南中矿能源有限公司.中小型地下矿山传统开采模式转型及绿色无尾矿山建设关键技术研究科技成果技术开发报告[R].长沙:中南大学,2023.

[5]张云韦,郭利杰,周光信,等.基于矿冶固废的膏体充填工艺技术及其应用[J].黄金,2021,42(8):32-35

[6]HAN C,TANY,CHUL,et al.Flocculation and settlement characteris-tics of ultrafine tailings and microscopic characteristics offlocs[J].Minerals,2022,12:221.

[7]JIAOH,CHEN W,WU A,et al.Flocculated unclassified tailings set-tling efficiency improvement by particle collision optimization in the feedwell[J].Journal of Mineral Metallurgy and Materials,2022,29(12):2126-2135.

[8]WUS,XIEX,LIH,et al.Guangce.Selection of optimal flocculant for effective harvesting of the fucoxanthin-rich marine microalga isochrysis galbana[J].Journal of Applied Phycology,2016,28(3):1579.

[9]WU C,DUAN M,XIE Q.Study on the effect of preozonation on the flocculation capacity and floc structure of polysilicate aluminum fer-ric[J].Industrial Water Treatment,2011,31(6):21-23.

[10]LIS,ZHAO Z,YU H,et al.The recent progress China has made in the backfill mining method,partⅡ:The composition and typical examples of backfill systems[J].Minerals,2021,11(12):1362.

[11]LIS,YU Z,YU H,et al.The recent progress China has made in high-concentration backfill[J].Sustainability,2022,14(5):2758.

[12]谢佩,戴惠新,赵明珠.尾砂物理特性对其絮凝沉降性能影响规律的研究[J].黄金,2023,44(8):52-57.

[13]胡亚军,陈彦亭,赖伟,等.超细全尾砂似膏体绿色胶凝充填关键技术研究[J].黄金,2023,44(5):12-15,20.

[14]朱安,邱贤阳.全尾砂膏体充填早期强度提升措施及微观机理分析[J].黄金,2024,45(1):1-5.

[15]李帅.超细粒径尾矿干堆工艺与技术[D].长沙:中南大学,2017.

[16]湖南中大设计院有限公司.河南中矿能源有限公司嵩县柿树底金矿全尾砂充填系统工程初步设计[R].长沙:湖南中大设计院有限公司,2019.

Study on the influence of flocculant residue on the rheological properties of ultrafine ungraded tailings paste-like slurry

Wang Wenbo¹,Li Shuai²,Yu Zheng²,Li Zhenlong³,Wang Hongtao³

(1.Henan Yudi Science and Technology Group Co.,Ltd.;

2.School of Resources and Safety Engineering,Central South University;

3.Henan Zhongkuang Energy Co.,Ltd.)

Abstract:Ultrafine tailings exhibit slow settling rates,low thickening efficiency,and high overflow water turbidity,necessitating the use of flocculants to acelerate fine particle sedimentation.However,flocculant residues remain in the thickened paste-like slurry,increasing its viscosity,reducing its concentration,promoting agglomeration,and raising pipeline transport resistance.This study employed theoretical analysis and field experiments to explore the mechanism by which flocculant residue influences the rheological properties of ultrafine ungraded tailings paste-like slurry.Results indicate that under flocculant restoration or shear damage,the floc network structure either encapsulates or releases water molecules,inducing migration and transformation between free and capillary water.This phenomenon is the fundamental cause of changes in the shear rheological properties of ultrafine ungraded tailings paste-like slurry.By optimizing flocculant selection,the study achieved a significant reduction in flocculant dosage and effectively mitigated its adverse effects.The findings hold substantial significance for systematically advancing the theory and methods of paste-like slurry shear rheology and pipeline transport.

Keywords:ultrafine ungraded tailings;paste-like slurry;flocculant residue;rheological properties;pipeline transport;shear rheology