弘扬琴学、传承发展

2025-02-18江禾胡斌

古琴是世界最古老的弹拨乐器之一,更是中国传统文化的经典代表,古琴艺术在中国音乐、社会文化、美学思想等方面具有深刻影响,是中国传统精神文化的代表之一。作为一种文化传承的艺术形式,古琴艺术在现代社会中得到了新的发展。为提升古琴艺术理论研究与评论水平,做好古琴文化传播与传承,受国家艺术基金资助和委托,由扬州大学开展本次《古琴艺术理论研究与评论人才培训》项目(7月7日~10月7日)。上海音乐学院民族音乐系、扬州市文化馆、扬州市汉风古琴制作技术研究所为本项目合作单位;中国昆剧古琴研究会为本项目提供了重要学术支持。

项目以弘扬主旋律和中华传统文化经典为根基,以提高古琴理论评论人才专业素养为目标,面向全国招收古琴艺术理论研究与评论人才。项目邀请中国艺术研究院、中央音乐学院、上海音乐学院等多位国内顶尖学者及知名古琴传承人共同授课,课程分理论课、研讨课、采风观摩课三大板块,内容涉及古琴演奏技术与教学、古琴历史文化、古琴制作、古琴鉴定与鉴赏、古琴艺术审美、古琴与非遗、古琴打谱与创作、古琴律调、古琴流派与传承等多方面专题,旨在通过集中理论培训以建立和完善学员琴学理论的整体认知,提升学员的琴学理论研究与评论写作素养,并成长为积极推动古琴及非遗文化传承与发展的拔尖创新人才。

一、项目开班

7月7日上午8点30,2024国家艺术基金《古琴艺术理论研究与评论人才培训》项目正式开班,江苏省艺术基金管理中心主任濮琦、扬州市委宣传部副部长江勇、中国艺术研究院音乐研究所原所长张振涛、中国艺术研究院音乐研究所副所长冯卓慧、扬州大学人文社科处副处长李长庆、扬州大学音乐学院党委书记房东升、扬州大学音乐学院院长邵萍、扬州市音乐家协会名誉主席夏峰、扬州市文化艺术创作研究中心主任朱云桃等多位省市领导与专家学者,以及来自全国各地的25位项目学员出席了开班仪式。李长庆、濮琦、江勇、张振涛等部分专家领导与学员代表做了发言致辞。

开班仪式上,扬州大学人文社科处副处长李长庆对各位专家、学者及学员的到来表示热烈欢迎,并对扬州大学办学历程与发展做了简要介绍,同时指出此次古琴艺术理论研究与评论人才培训项目不但与扬州古琴文化历史发展有着充分契合,对推动学院学校特色学科专业建设也将起到积极的推动作用;扬州市委宣传部副部长江勇在致辞中表示,本次项目培训是以扬州大学作为项目主体,上海音乐学院民族器乐系等单位作为合作单位,同时还有北京的中国昆剧古琴研究会作为项目的学术支持单位,实际上形成了北京、上海、扬州三地琴学资源的联动与整合,可见该项目规格之高、范围之广、影响之大;中国艺术研究院音乐研究所原所长张振涛在致辞中指出,从20世纪50年代古琴全国普查至今,能够弹奏古琴的人从不足百位到今天的百万余,古琴在呈现可喜发展态势的同时,也存在着传统与现代话语之间的冲突。此次由胡斌教授负责的古琴艺术理论研究与评论人才培训项目,不单是琴学理论人才的培训,也是琴学学科发展与建设的重要过程;项目负责人胡斌教授对项目宗旨、培训计划、师资构成、学员遴选等内容进行了简要说明,对参与项目的授课师资及合作单位表示了真诚的感谢,同时也对培训学员在学习目标上提出了要求。

此外,主持人对项目学员做了介绍。此次通过层层选拔进入项目培训的学员有艾鹏飞、邓晴南、董雯雯、高菲、姬凌宇、李阳、林浩容、刘艺、马君毅、梅强、潘斌、曲文静、亓淼、邱桐、茹奕、孙知、唐欢、王艺璇、王哲、谢鹏飞、邢志颖、杨天星、张赫、张婉晴、朱诗旖,他们来自北京、浙江、江苏、广西、河北、河南、云南、重庆、湖北、广州、天津、安徽、西藏等全国各地,除大部分为高校青年教师外,还有部分硕士、博士,体现了学员们参与本次项目的积极与热情。

最后,项目负责人向支持项目开展的领导、学者及社会各界热心人士表达了感谢,扬州大学音乐学院党委书记房东升宣布,国家艺术基金2024年度艺术人才培训《古琴艺术理论研究与评论人才培训》项目正式开班。

二、集中授课

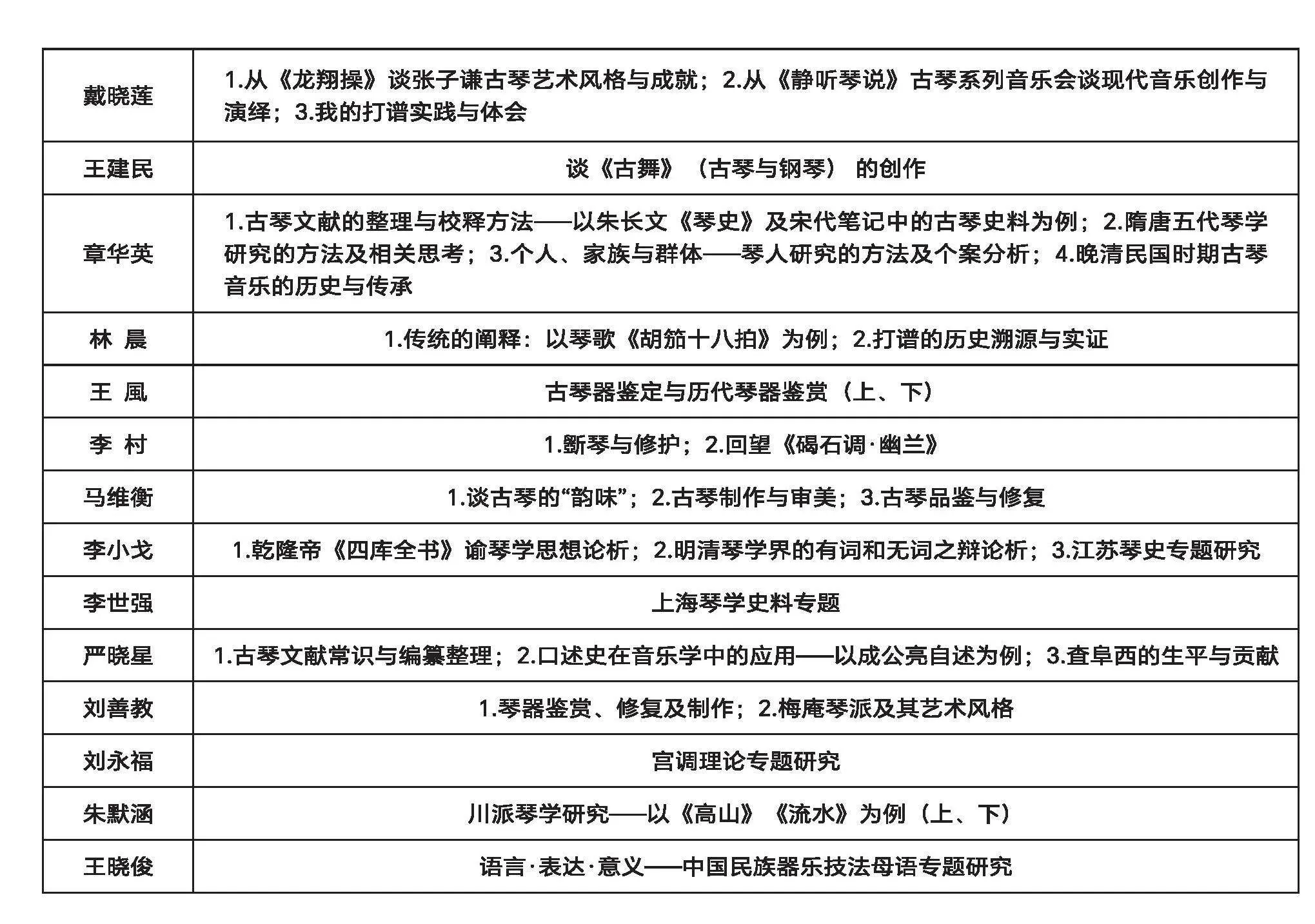

2024年7月7日至8月5日(共30天)为项目的集中授课阶段,邀请了来自于中国艺术研究院、中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院、西安音乐学院、南京艺术学院、沈阳音乐学院等专业高校的诸多国内著名古琴家与音乐学知名学者担任授课专家,组建了高质量授课团队,为学员提供了宝贵的学习资源。全部师资共22人,其中教授14人(含博士生导师9人),国家级、省级古琴传承人6人,将从琴学不同领域进行专题授课。具体项目课程分理论课、研讨课、采风观摩课三大板块。

(一)项目理论课程

项目整体的培训课程以琴学理论评论为核心,涉及琴史、琴论、琴器、斫琴、琴人、琴派、美学、打谱、律调、演奏与教学、古琴与文学、古琴社团机构、古琴新创作、非遗语境下的古琴传承等相关内容,具体如下(按授课时间顺序):

各位授课专家从琴学及音乐学不同领域给学员们带来了各种前沿成果,开阔了学员的琴学视野,深化了对琴学的理解,从历史与当下、文本与田野、观念与方法等不同视角,为学员呈现了丰富而精彩的授课内容。

(二)项目研讨课程

项目在30天的集中授课中专门安排了五次研讨课程,25名学员根据自身的研究方向组成不同专题的研讨小组,依次向大家分享自己的已有研究成果。

在研讨课中,学员们积极发言,为课程研讨提供了诸多琴学主题:琴史、琴论方面如杨天星《琴曲lt;秋鸿gt;作者新证》、朱诗旖《论北朝隋唐指法变迁》、马君毅《论明代的宦官琴人》、高菲《论成玉磵〈琴论〉的琴学思想》、孙知《以琴谱为视角论明清徽州琴人对古琴的贡献及影响》、潘斌《能尽雅琴,惟至人兮:由“至人”看魏晋琴道文化之转向》、梅强《俗字学视野下的古琴谱字研究》;琴曲、琴谱方面如刘艺《论lt;白雪gt;琴曲源流及风格流变》、王艺璇《刘少椿〈山居吟〉操缦艺术探析》、邱桐《lt;神奇秘谱gt;lt;风宣玄品gt;lt;梧冈琴谱gt;五音调调意指法分析——以徵意、羽意为意》、张赫《广陵派四部琴谱及〈天文阁琴谱〉〈佩兰〉谱本比较研究》、姬凌宇《琴曲lt;秋鸿gt;版本研究——以lt;神奇秘谱gt;本为例》;打谱方面如艾鹏飞《调意初探——lt;神奇秘谱·神品蕤宾意gt;打谱后记》、茹奕《琴海溯源求大雅——〈研露楼琴谱〉之〈大雅〉打谱后记》、亓淼《琴曲〈雁过衡阳〉打谱探析》;琴律方面如谢鹏飞《lt;律音汇考gt;琴调命名与用调规范解析》;琴派及地方琴学研究方面如董雯雯《蜀派古琴叶介福一脉之“流”与“变”研究》、曲文静《诸城琴派研究现状及述评》、邓晴南《当代浙地古琴文化传承模式对学校传统音乐教育的启示》、李阳《古琴艺术在高校推广的创意传播模式研究——以北大古琴传播为例》;新作品方面如王哲《当代古琴作品中的指法诠释:以〈秋蒲蓉宾图〉〈别赋〉为例》、张婉晴《古琴与梵呗的对话——成公亮与琼英卓玛对〈大悲咒〉的当代演绎》、唐欢《混合律制在古琴中的运用——以创作曲lt;黄龙山日出gt;为例》等。

针对上述学员的发言,李玫、戴晓莲、章华英、严晓星等学者进行了分组评议,并引导其他学员进行了提问和研讨,学员们在展示自身科研思维的同时也进行相互的交流学习。

(三)采风观摩课程

为丰富学员的培训内容,调节理论课程与实践课程的平衡,项目带领学员走出课堂,先后对扬州市文化馆、广陵琴派史料陈列馆、南风琴社、马维衡古琴博物馆、扬州市青年古琴协会、守仁制琴社以及琴韵筝声琴筝厂进行实地考察调研,并与考察地点多位负责人进行了访谈,与扬州市青年琴人进行了琴艺交流。通过多次考察活动,学员们在古琴的非遗保护、斫制工艺、销售市场、地方协会发展、民间收藏、乐器厂现状等方面进行了深入观察与思考,并在古琴社会实践层面有了新的认识和体会。

古琴演奏与琴学理论研究是琴学传承发展必不可少的两翼,两者互为指导、互为关照。项目制定了四次古琴演奏与教学观摩课程,由戴晓莲、杨春薇、刘善教、朱默涵四位古琴演奏家开设了“古琴演奏与教学工作坊”的观摩课程。杨春薇从意象与情感出发,向学员们讲解了《梧叶舞秋风》这首琴曲,并指出应当从“气质、气韵、气势、气机、气象”这五个层面进行感悟并融入古琴演奏;戴晓莲针对学员弹奏的《梅花三弄》《龙翔操》《平沙落雁》《捣衣》等曲目进行了逐一示范与讲解,对琴曲音乐性表达、情感投入、基本功规范、影响演奏效果的因素等进行了细致讲解;刘善教则聚焦《长门怨》《归去来辞》两首经典曲目进行讲解,让学员体验梅庵琴派演奏特点的同时,也针对其中的指法、音色等问题进行了细致分析;朱默涵则以分段教学的方式向学员梳理了《鸥鹭忘机》中不同指法的运用与处理,并聚焦于琴曲《高山》强调了起承转合的细腻处理,让学员领略了川派琴曲演奏风格的独特魅力。学员们通过各位演奏家们在观摩课上的精彩演奏与教学示范,以理论与实践相结合的视角对各派琴曲有了更加直观、清晰的认识。

三、项目结业

8月5日集中授课阶段结束后,学员们返回各地后依次完成了论文撰写的开题、中期汇报与最后的完稿工作,并于10月7日参加了2024年国家艺术基金《古琴艺术理论研究与评论人才培训》学术研讨会(线上),并以会议专题发言的形式进行了项目成果展示。会议同时邀请了赵家珍(中央音乐学院)、戴晓莲(上海音乐学院)、李玫(中国艺术研究院)、刘长远(中央音乐学院)、林晨(中国艺术研究院)、杨春薇(中国音乐学院)、李小戈(南京艺术学院)、严晓星(苏州城市学院)作为评议专家参与会议并做了点评发言。

会议共分四场进行,主要围绕琴曲与琴谱、琴律、琴史与琴论、地方琴人琴派、新作品等主题展开发言。琴曲与琴谱方面有:董雯雯《喻绍泽传谱〈流水〉的谱本研究》、刘艺《论〈太音传习〉中琴曲〈白雪〉的音乐形象及文化内涵》、孙知《汪善吾与〈乐仙琴谱〉研究》、亓淼《琴曲〈神化引〉探析——以〈五知斋琴谱〉为例》、张赫《〈浙音释字琴谱〉琴曲〈黄云秋塞〉研究》、朱诗旖《〈大、小胡笳〉之“胡笳声”遗音蠡析》、姬凌宇《汪芝〈西麓堂琴统〉研究综述》、邱桐《明代早、中期琴谱“调意”指法例释》等;琴律方面如:林浩容《诸城派旋宫转调八字口诀与三弦为宫律吕命调研究》、茹奕《〈琴学初津〉琴曲音调论阐释》、谢鹏飞《〈琴谱谐声〉琴律研究》;琴史与琴论方面有:马君毅《宋元戏曲对明代琴曲歌辞的影响及其文化史意义》、梅强《字迹殊别:再论〈碣石调·幽兰〉与〈琴用指法〉抄本的差异性》、潘斌《清代拟嵇康琴赋研究》、杨天星《历代绘画中琴人的游艺与游心之道》、邢志颖《日本古琴谱字符号及记谱法的传承与衍变》、李阳《民国时期北京大学古琴相关活动发展考述》;地方琴人琴派方面有:邓晴南《浙派琴学研究评述》、曲文静《非遗背景下诸城琴派文化传承与研究现状之反思》、王艺璇《刘少椿琴学实践中的文化场域变迁研究》;新作品研究方面有:艾鹏飞《中央音乐学院古琴新作品创作情况评述——兼论古琴新作品的相关教学》、张婉晴《引禅入琴:成公亮的古琴创作观及其美学阐释》、王哲《当代古琴创作中作曲家与演奏家的合作》、唐欢《创作琴曲〈黄龙山日出〉研究》、高菲《春秋代序,秋兰为佩——古琴新作品〈秋兰兮辞〉评析》等。

学员分组主题发言后,八位评议专家均给予了指导和建议,并指出学员们进一步深入理论评论研究的方向和目标。胡斌在会后回顾了项目执行的过程,向顺利结业的项目学员表示祝贺,向各位辛勤付出的专家导师、项目执行团队表示诚挚的感谢,并提出,古琴艺术理论评论研究与传承均离不开业界人才的培养,青年琴学理论评论研究人才的成长是中国琴学未来发展的有力保障,希望各位学员能够在结业后继续钻研、加强合作交流,增强琴学艺术发展的责任感和使命感,为我国琴学传承与发展贡献力量。国家艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目《古琴艺术理论研究与评论人才培训》的成功举办是“加强文化遗产保护传承,弘扬中华优秀传统文化”重要论述的积极践行。作为项目培训成果展示环节,该学术会议的顺利召开标志国家艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目《古琴艺术理论研究与评论人才培训》项目圆满结业。学员论文将以期刊论文和项目文集的形式发表、出版。

四、总结与展望

回顾2024年国家艺术基金人才培养资助项目《古琴艺术理论研究与评论人才培训》的执行过程,紧张而有序。来自全国各地的师资专家不辞辛苦,共同为项目学员提供并呈现了一场琴学盛宴,而学员们也以极高的热情完成了持续30天不间断的集中学习,最终以高质量的论文发言共同为项目结业画上了圆满的句号。

此次项目培训不论从师资团队的构成、学员来源的差异性,还是课程内容上都呈现出多元化的特点。古琴艺术的理论研究,是探索古琴音乐内在规律和本质特征的重要途径,琴学评论则是结合琴学艺术实践而进行探索路径和方向的重要方式,更是传承古琴文化、推广古琴艺术的重要手段。通过深入研究,我们可以更好地理解古琴音乐的独特魅力和文化价值,为古琴艺术的传承与创新提供坚实的理论支撑。优秀的琴学理论评论人才,能够为古琴艺术的传承与创新提供有力的舆论支持。

希望通过此次项目,可以令学员在今后的琴学研究中学有所用,进一步拓宽自己的研究视角与研究思路。相信在大家的共同努力下,我们势必会为古琴艺术的守护与传承贡献自己的力量、为古琴艺术的发展与创新注入新的活力!

作者简介:江禾,扬州大学讲师

胡斌,扬州大学教授

项目:2024国家艺术基金《古琴艺术理论研究与评论人才培训》(编号:2024-A-05-050-562)