路易丝·法伦克30首钢琴练习曲Op.26风格探究

2025-02-18张锐湲

摘要:在路易丝·法伦克所作的早期钢琴作品中,练习曲所占比重极高,其中30首大调和小调的钢琴练习曲Op.26(Trente Etudes dans tons les tons majeurs et mineurs Op.26)更是早期作品中难度最大的一部练习曲集并且正式成为巴黎、布鲁塞尔和博洛尼亚音乐学院的课程。本文将围绕着路易丝·法伦克的练习曲Op.26中30首大调和小调的钢琴练习曲Op.26的音乐具体分析得出路易丝·法伦克的早期钢琴练习曲的创作特点。

关键词:钢琴练习曲" 女性作曲家" 音乐技法分析" 音乐风格

路易丝·法伦克(Louise Farrenc)的51部编号作品中,有32部是为钢琴而作。32部作品中,有15组变奏曲和小部分的幻想曲、流行或歌剧主题的回旋曲和4首难度不同的练习曲集、5首短曲(例如夜曲、小旋律歌曲、变奏曲)、3首简单的回旋曲和未出版的学生赋格曲集。她的变奏曲构成了她键盘音乐创造的最大部分,但钢琴练习曲部分则承载了路易丝·法伦克对钢琴教育的热爱与所学作曲技法的展现。在建立的声誉方面,重要的是在序曲之后的几年里完成的几部钢琴曲,并且这几部作品很快就从有影响力的评论家——罗伯特·舒曼在《新音乐杂志》(1836年)和莫里斯·布尔热在《音乐杂志》(1840年)的评论中获得了声望:前者是俄罗斯咏叹调变奏曲Op.17(Air Russe Varie Op.17),这是路易丝·法伦克在早期创作的最重要的变奏曲之一;后者为30首大调和小调的钢琴练习曲Op.26(Trente Etudes dans tons les tons majeurs et mineurs Op.26)(以下简称Op.26)。

一、路易丝·法伦克的钢琴练习曲Op.26的音乐分析

(一)调性布局的多元性

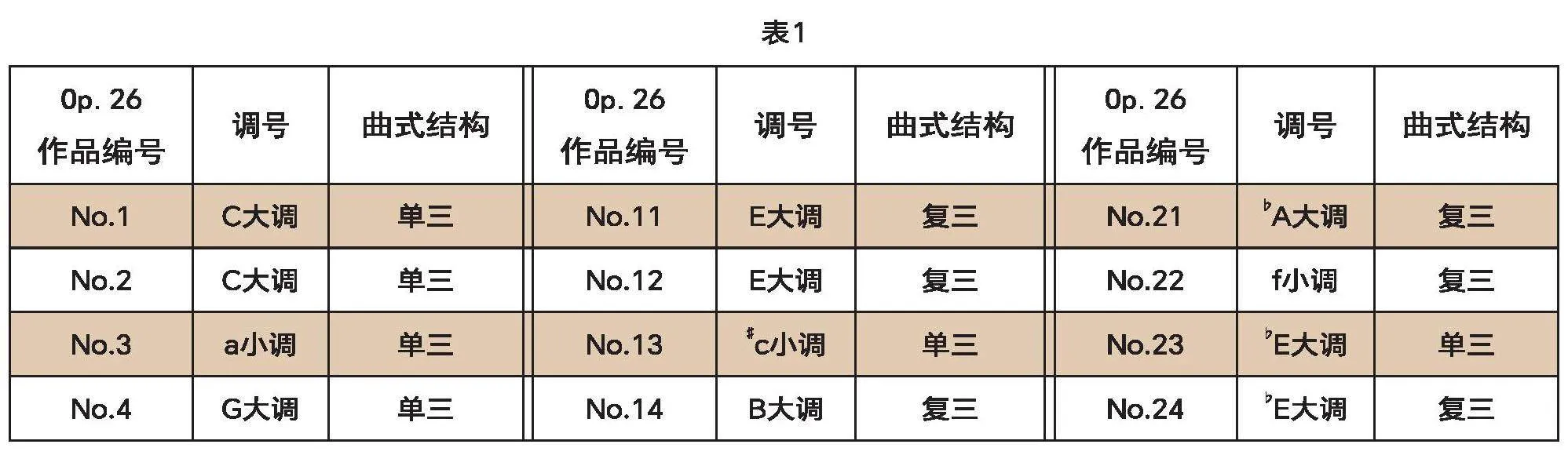

Op.26以C大调开始,然后依次完成所有的大调和小调:由C大调/a小调开始,增加调号中的升调数量,直到F大调/d小调,然后将降调数量减少一个,从D大调/b小调开始,降到F大调/d小调。

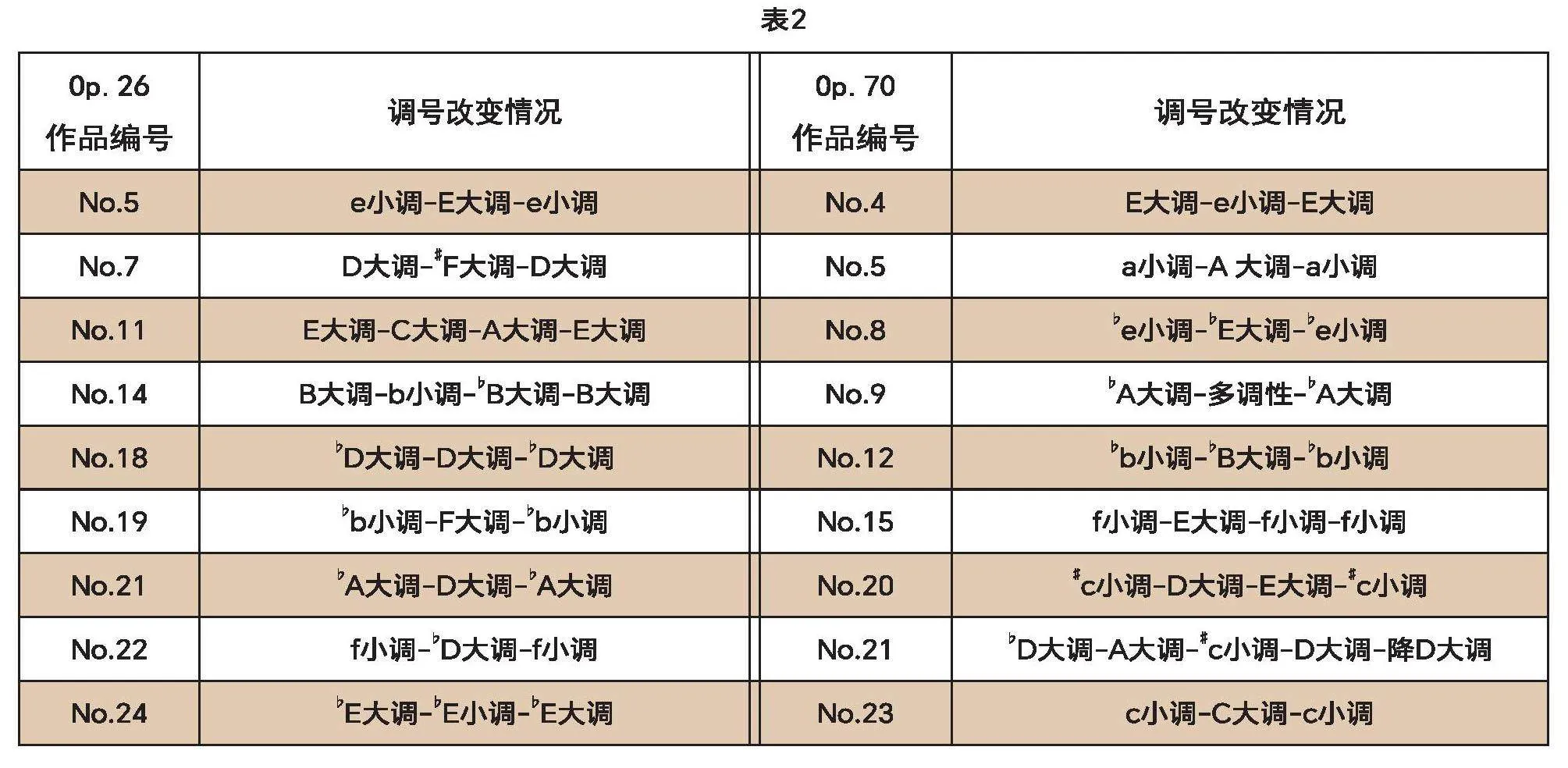

通过以上分析可以看出法伦克的练习曲是按照五度循环来排列的,每个大调练习曲后面都有一个相对的小调练习曲。1801年在巴黎出版的巴赫《平均律钢琴曲集》的第一个法语版本仅展示了赋格曲,并根据五度循环中的调性排列它们,将大调和小调分开分组。①而在路易丝·法伦克在模仿其调性布局的基础上,在她的作品中增加了C大调、E大调、♭A大调、♭E大调和d小调,使得Op.26总数达到30首。其中中部有调性转变的有第5, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 24号练习曲。与其老师莫斯切莱斯(Moscheles)②写作钢琴练习曲的布局相似:在乐曲的中部转调至一个新的调号时会直接改变调号,这种变化通常在呈示部的结尾用双纵线和新的调号来表示。同样,在中部的结尾返回到原调时也是如此。

但这种记谱法很可能是普遍的做法,因为它可以在1825~1826年的莫斯切莱斯的钢琴练习曲以及后来肖邦的钢琴练习曲(Op.10的No.6、No.10)③中都可以看到。这里以法伦克的Op. 26与莫斯切莱斯的Op.70为例。

如上所述,法伦克的Op. 26与莫斯切莱斯的Op.70练习曲在其各自的中部调性改变且直接改变调号增加双纵线的有:Op. 26的第5, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 24号练习曲、Op. 70的第4, 5, 8, 9, 12, 15, 20, 21, 23号练习曲。改变频率一致,由此推断早期的法伦克一方面模仿了巴赫的调性布局,另一方面应当是受其老师莫斯切莱斯的影响,对其调性布局的手法进行了模仿写作。

(二)作曲技法的多元性

在法伦克的30首钢琴练习曲Op.26中,所运用的作曲技法30首各不相同,其中不乏能够发现有类似巴赫、车尔尼等作曲家的钢琴练习曲作曲技法的影子。

Op.26的No.1与No.2是一种琶音和断音和弦模式的练习。No.1右手是一个由十六分音符组成的四音动机,通过不断模进,形成上行进行。在第二小节由右手十六分音符变为左手,一上一下交替出现。左手以柱式和弦,在第二小节出现在右手,第三小节又出现在左手,第四小节出现在右手,循环往复,左右手旋律均为上下交替进行,形成双螺旋结构④。同样的双螺旋结构还曾出现在巴赫的二部创意曲的第十三首中。No.2则是由左手十六分音符波浪式音型与右手三度叠置的和弦按照乐句来进行双手交替。No.3主要练习演奏者手指的跳跃性。右手主要弹奏双三度,节奏采用十六分音符与休止符进行穿插,提高跳跃性,也不时地弹奏其他的和声音程,左手围绕一音不断进行大跳。

No.4主要用于练习右手八度的连音,以及应用不同的旋律。左手被赋予大三和弦,间隔一个八度,以附点节奏进行。值得一提的是,法伦克的Op.26之No.4的技巧运用与车尔尼Op.740之No.4的极其相似。

No.5主要帮助演奏者在不同的音程中练习断奏,主要由左手的分解和弦以及右手的六度音程构成全曲动机,但在B部分时对比变化为慢节奏和连音风格,转变了节奏和调性,从断奏的活泼变为连贯抒情的连音,调性转为同主音大调的E大调。

No.6主要是双手的双三度音程的训练,在保持外音的同时演奏内部音符,连奏的风格正是为接下来No.7的学习做准备。No.7主要是帮助演奏者控制和保持一手多声部的连音。No.8主要是双附点节奏型与颤音相结合的练习,全曲由双附点节奏型的十六分音符不断变化发展而来。No.9左手是三连音式的琶音,同时保持四分音符,右手八度的音程连奏组成该曲动机。

No.10的A部分与No.9相似,但是其持续的音符时值更长,更加扩展了左手的演奏。但在再现部分添加了大量的快速装饰音的练习。No.11的右手虽然只强调简单重复的三连音节奏中的某些音符。但这两条并列的旋律线轮廓不同。左手大量休止符更加考验演奏者的技巧。在No.12这首练习曲中,法伦克写作了Fuga a due Soggetti的标题。表明了这是一首赋格曲,在第一个乐句呈现主题,在第二个乐句分别进行答题与对题。No.13的旋律由右手开始,进而用左手进行模仿,在后续旋律进行,左手右手的重奏呈现出相反的旋律进行。No.14主要是训练手指的灵活独立,以快速的节奏演奏固定的织体。No.15主要是为丰富演奏的情感处理所作,Andante affetuoso表明需要深情地演奏,全曲围绕主和弦形成环绕音型。

No.16由双手以细腻的连奏风格演奏,几乎每个小节都有转音装饰同时以附点音符展开描述,更加强调重音效果,曲风绵延又不失规律。No.17主要由大量的十六分音符与主和弦的分解和弦构成,在两个八度之间形成波浪式音型,左右手交替演奏。No.18采用附点十六分音符与4个十六分音符同时演奏,更加锻炼右手的独立性,左手则演奏该和弦根音,增强乐曲的稳定性。No.19这首练习曲的重点是轻柔地弹奏厚实的和弦,并锻炼错落有致的触感的能力。

No.20主要锻炼十六分音符与四分音符双手的协调性,两种节奏型错落有致的组合。No.21主要演奏分解和弦,采用演奏外声部的同时演奏它们各自的内部伴奏,左手则与右手呈反方向进行,增强了和声立体感。连奏的风格,使其八度的音阶用快速的跑动完成。No.22左手先以一个半音阶进行,而后向上断奏的琶音与右手相连接重复,而另一只手则演奏和弦。

No.23中法伦克回到赋格曲,左手先奏出主题,右手紧跟其后进行答题。No.24的结构是由和弦和附点节奏组成的,左手主要演奏主和弦,右手演奏旋律。整首曲子充满进行曲的风味,但在B部分呈现出强烈的对比。No.25是以小调音阶为基础,主和弦与三连音节奏的琶音相结合。左右手小调音阶在三连音节奏中与琶音和半音阶交织在一起,演奏的效果都呈现出如流水般的连贯、均匀。No.26是由右手的主和弦和左手的双三度组成的。在保持相同节奏的情况下,节奏型不断地转换位置。

No.27的右手与No.18的节奏型类似,但其需要演奏的音符时值有所差异,左手则是需要断奏后立刻衔接演奏。No.28需要细腻和轻盈的跳跃感,断奏和带重音的倚音交织在一起,贯穿整首练习曲。No.29是一个三声部的赋格曲。右手奏出主题,左手在两小节后承接,右手则紧随其后回答。No.30右手奏出十六分音符,遵循指法4321的规律进行快速演奏,左手演奏连贯的三连音。两条迥然不同的旋律线构成整首练习曲的核心。

二、早期作曲家音乐风格模仿

(一)贝多芬音乐风格的模仿

路易丝`法伦克在早期的作品中常采用模仿写作的手法进行写作。在Op.26中有迹可循,往往是通过对其老师、作曲大师的模仿,体现在旋律音型、调式调性等方面。

Op.26的No.10在升c小调部分,连续出现了与贝多芬的“月光”奏鸣曲共同的三个和声——V7-I-IV。但与贝多芬不同的是法伦克回到升c小调的" (谱例1),贝多芬则回到E大调的" (谱例2)。在该曲结束之前,迎来了一次短暂的高潮爆发。

而高潮爆发部分更是一段以贝多芬模式为基础的段落:双手急促的三连音,在快速的和声变化中冲向旋律和情感的顶峰后下降,情感由紧到松,重新进入主题再现。

(二)巴赫音乐风格的模仿

路易丝·法伦克将约·塞·巴赫尊崇为赋格曲的大师,并且相信她的学生应该把赋格的练习作为他们音乐训练的重要部分。因此在路易丝·法伦克的早期作品中,常常将赋格曲融入到自己的创作中,例如Op.17这首变奏曲中,在其尾声部分写作了四声部的赋格曲,模仿巴赫写作风格的外声部装饰音进行装饰。主题先由右手奏出三度上行后级进上行,大跳后变为级进下行的十六分音符的旋律构成,紧接着在左手低音区奏出答题。

在Op.17中存在着富有浪漫气息的手法:路易丝·法伦克将同主音大小调与复调结合,主题首先出现在190小节的左手低声部,伴随着一个伴奏声部形成平行三度,另外还有平行音程在上面奏出相反的平行八度的旋律线条。在194小节的右手与前面主题呈倒影的方式进行对答。在其第三个音上,两个内声部同时引出主题音,随后出现一连串绵延的延音。这首赋格并没有以一个完整的快板结束,而是以一个长长的V7持续了数个小节。

不出意外的是,同样的赋格技法也出现在了Op.26中。在Op.26中,路易丝·法伦克共写作了三首赋格曲,分别是No.12、No.23与No.29。其中No.12是三首赋格曲中最为独特的,为四声部的双赋格曲,另外两首为三声部的赋格曲。

虽然Op.17与Op.26都充满了对巴赫的敬仰,但引人入胜的原创技法不断出现,提醒着人们这并不是简单地复制巴赫。而是将所学技法学以致用,向钢琴家和作曲家们介绍从巴赫时代到她自己时代的各种键盘风格。

结语

路易丝·法伦克早期创作的30首大调和小调钢琴练习曲 Op.26是其早期风格的代表。在作曲技法上,她尊约·塞·巴赫为赋格曲大师,认为学生应重视赋格练习,并常将其融入作品。Op.26惯用四声部赋格曲,模仿巴赫写作风格的外声部装饰音,采用《平均律钢琴曲集》中的五度循环调性布局,还参考贝多芬等大师的旋律音型与和声走向。从调性布局到结构音型处理,都能看到类似技法的影子,尤其是旋律、和声、调式调性方面,明显呈现出古典与浪漫相结合的风格。在形成成熟个人风格前,早期创作是她个人风格的萌芽期,其中体现的个性特征贯穿其整个生涯,展现出女性独特的作曲魅力。

注释:

①Gyeseon Choe.The Thirty Etudes of Louise Farrenc (1804-1875). A final project submitted to the Faculty of Claremont Graduate University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts.Claremont Graduate University.2018,p4.

②伊格纳兹·莫谢莱斯(Isaac)Ignaz Moscheles(1794.5.23~1870.3.10),19世纪德国优秀的钢琴演奏家、作曲家、钢琴教育家。

③Gyeseon Choe.The Thirty Etudes of Louise Farrenc (1804-1875). A final project submitted to the Faculty of Claremont Graduate University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts.Claremont Graduate University.2018,pp63-65.

④在生物学中指的是一种核酸的构象,在该构象中,两条反向平行的多核苷酸链相互缠绕形成一个右手的双螺旋结构。在音乐学中指左右手两种织体形成两条反向平行的结构。

参考文献:

[1]刘祥华:《对19世纪浪漫主义时期欧洲女性音乐家的探究》[D].南京师范大学,2007年.

[2]汤亚汀:《社会性别与音乐》[J].交响.西安音乐学院学报,2003(2).

[3]王永振:陈霖: 《外国钢琴练习曲的发展及演变》[J].交响.西安音乐学院学报,2001,(01).

[4]周薇:《西方钢琴艺术史》[M].上海:上海音乐出版社, 2003.

[5]Audrey Abela:Piano at the Conservatoire de Paris During the Interwar Period[D].A Study in Pedagogy and Performance Practice A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts, The City University of New York 2019.

[6]Gyeseon Choe:The Thirty Etudes of Louise Farrenc (1804-1875)[D].A final project submitted to the Faculty of Claremont Graduate University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts.Claremont Graduate University.2018.

作者简介:张锐湲,济南大学音乐学院音乐专业2023级硕士研究生