基于风险感知的图书馆应急响应信息传播机制研究

2025-02-18李迎新

摘 要:文章从公众感知风险、公众应急信息行为动态监测和应急响应信息传播三个方面,构建了基于风险感知的图书馆应急响应信息传播模型,从内容分析和情感分析两个角度动态监测公众风险感知内容,并从突发事件发生前和发生后探析图书馆应急响应传播机制,旨在不断提高图书馆应急信息服务效能。

关键词:风险感知;动态监测;应急信息传播;图书馆

中图分类号:G250 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2025)01-0123-04

近年来,我国突发事件频发,包括图书馆在内的相关信息服务机构需要采取应急信息服务措施应对突发事件带来的影响。为了促进图书馆等信息服务机构更好地参与应对突发事件,建立和完善图书馆参与的应急响应信息传播机制变得尤为重要。目前,关于应急响应信息传播机制的研究主要集中在影响因素、传播特征、现状总结等方面,如:冯佳昊等基于BDI-Agent模型,探究了个体因素和信息价值因素对突发事件应急信息传播机制的影响[1];沈家豪等运用SNA理论,生成微博和微信应急信息关键词网络,总结了应急信息的网络传播特征[2];高昊等从法律法规、预警系统、媒体应对机制及传播实践等方面总结了日本应急信息传播机制[3]。

对于突发性事件,虽然可以采用数理模型进行客观评估,但大多数公众更倾向于主观判断,即公众风险感知。公众风险认知过程不是简单的心理作用过程,而是公众从感知、认知到行动的复杂过程。分析公众风险感知可以揭示公众的心理状况和行为特征,动态监测公众风险感知内容有助于捕捉公众认知的变化及其需求的变化,同时阻止谣言、失真言论等的传播,为开展精准、高效的应急响应信息传播提供数据支撑[4]。因此,本研究将公众风险感知创新性地融入图书馆应急信息服务与传播过程,构建了基于风险感知的图书馆应急响应信息传播模型,探析图书馆参与应急响应信息传播机制,为应急信息服务机构制定应急信息发布策略提供参考和借鉴。

1 相关概念概述

1. 1 风险感知

风险感知指公众对外界风险或突发事件的主观感受和认知,公众依赖直觉判断或估计风险事件[5]。风险感知涵盖公众对风险的理解、组织、评估和应对的整个认知过程[6],折射出公众在面对突发或危机事件时的反应,包括风险严重性认知和不确定性认知[7],公众风险感知水平的高低影响公众的防护行为。目前,关于公众风险感知的研究方法主要包括问卷调查、网络搜索、复杂算法等,如:吴布林等通过问卷调查研究了微信用户行为和公众风险感知之间的关系,认为用户危机信息采纳行为负向影响公众风险感知[8];王炼等通过网络搜索关键词,从时间和空间两个维度分析公众风险感知的动态特征,认为风险管理需要根据公众动态风险感知进行调整[9];陈耿等结合最小二乘支持向量机和粒子群算法设计了媒体风险感知模型,提高了媒体风险感知的精度[10]。

1. 2 应急信息传播

应急信息指为事故、灾害或紧急事件、突发事件应急服务的信息,具有多源性、动态性、时效性等特征。随着社交媒体等的普及,突发事件发生后,应急信息会被迅速传播。关于应急信息传播的模型主要有两类:一是基于复杂网络理论建立的模型,如SI模型、SIR模型等。二是基于实际案例分析传播规律建立的模型。目前,图情领域关于应急信息传播的研究主要集中在传播特征、传播效果、传播行为等方面。

2 应急响应信息传播面临的挑战

2. 1 预警信息发布不及时

预警信息发布不及时会导致公众无法及时准确地获取到应急信息,造成这一现象的原因主要有以下几点:一是突发事件一般很难在第一时间引起相关工作人员的足够重视,等事件发酵一段时间后或等待相关工作人员核查后才会引发集体关注。二是应急信息传播环节多,信息层层过滤和加工导致应急信息失真或遗漏。三是分管应急信息传播的各单位以及各部门缺乏联动机制,无法实现高效的信息共享。

2. 2 缺乏高质量的应急信息

大数据时代,一旦发生突发事件就会产生海量化信息,这些应急信息可能是失真、片面的。一方面,突发事件发生偶然,相关部门需要进行核查后才会进行正确的应急信息传播,但一部分媒体还是会传播一些动态新闻,这种动态新闻很可能是不准确、无效的,甚至是谣言;另一方面,应急信息同质化严重,缺乏针对性、优质的应急信息,冗余的应急信息可能会进一步加剧公众恐慌。

2. 3 官方媒体应对滞后

信息时代,人人都是自媒体的创造者,信息传播速度很快。面对突发事件,官方媒体经常在应急信息质量把关和审核方面存在一定的滞后性,其信息核查速度以及辟谣速度与公众对真相的渴求速度不匹配,很容易滋生谣言,导致大量的不实言论充斥网络。

3 基于风险感知的图书馆应急响应信息传播模型构建

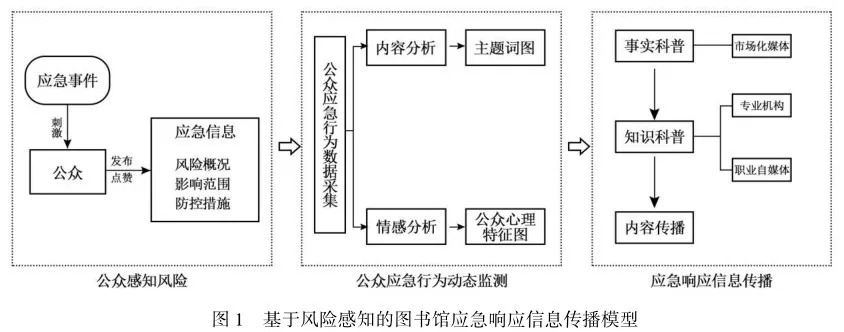

本研究从公众感知风险、公众应急行为动态监测和应急响应信息传播三个方面,构建基于公众风险感知的图书馆应急响应信息传播模型,见图1。首先,突发事件的发生触发公众感知风险,公众会对突发事件发布感想、转发事件、点赞相关资讯等;其次,图书馆提取公众的应急信息行为数据,进行内容分析和情感分析,总结公众应急信息主题图和公众心理特征图,为后续进行针对性应急信息传播以及引导公众进行正确的应急信息传播奠定数据基础;再次,图书馆根据动态监测到的公众数据进行递进式应急信息传播,如事实科普、知识科普和内容传播等。

3. 1 公众感知风险

突发事件发生后,相关信息会迅速通过互联网、电视、广播等途径进行传播,公众会基于自身认知水平和主观感受理解和判断风险事件,产生应急意见、态度和情绪,并在相关平台上发表、转发等。公众感知风险的过程受突发事件对社会的破坏程度、影响范围、影响主体及自我认知水平、他人意见和态度等因素影响,具有一定的主观性。随着突发事件的不断演化,公众对风险的感知水平和能力也会发生动态变化。

3. 2 公众应急信息行为动态监测

本研究提出图书馆应从公众应急行为角度动态监测公众风险感知内容,首先采用Python等工具爬取公众在社交媒体上的应急信息数据;其次对数据进行清洗,并开展内容分析和情感分析,形成主题词图和公众心理特征图,为后续应急信息传播奠定数据基础。内容分析是根据公众发布、转发、点赞的应急文本信息,利用Python语言中的JieBa分词包进行分词、去除停用词等,提炼出文本中的主题词,并通过可视化工具呈现主题词图,为后续开展针对性、精准性、时效性的应急响应信息传播提供数据支撑。公众心理特征分析是基于公众的评论、反馈信息,提炼出文本中的主观性情感色彩,借助Python语言及SnowNLP方法库分析公众的情感极性和主观性程度,为后续进行公众心理干预、辅导奠定数据基础。

3. 3 应急响应信息传播

应急响应信息传播的目的是帮助公众缓解恐慌情绪,同时引发公众对突发事件应对措施的重视。因此,根据动态监测用户风险感知内容,图书馆等相关部门要提供递进式的应急信息服务,包含事实科普、知识科普和内容传播。事实科普贯穿于突发事件发展始末,一般以图书馆采用的社会化媒体形式进行传播。社会化媒体指图书馆以市场化手段进行运营的媒体,该媒体根据公众风险感知动态监测结果及时回应公众关注的问题、跟踪报道突发事件,及时还原突发事件事实,防止谣言和失真内容的传播。知识科普是为公众的应急行为提供参考借鉴的知识,在提供相应知识服务方面,图书馆具备可靠性和权威性,可根据公众对突发事件的不同关注点,从专业角度解读突发事件,为公众提供应急知识推送、视频推荐、讲座科普等知识服务。内容传播是应急响应信息得到广泛传播的关键,能提高应急响应信息的影响力和传播力,自动引发公众的转载,从而全方位提高公众的应对能力和应急素养。事实科普和知识科普是图书馆根据公众风险感知结果主动提供给公众的服务,而内容传播是公众转载优质应急作品的自发行为,有利于加深公众对突发事件的理解和判断,传播正能量。

4 基于风险感知的图书馆应急响应信息传播机制探析

4. 1 建立应急数据库,完善应急信息储备

突发事件的发生往往具有突然性和紧迫性,因此图书馆在突发事件发生前要建立应急数据库,将先前的应急案例、公众风险感知结果及相关信息资源存储到数据库,同时建立专家库,以便在发生突发事件时能快速联系到相关领域专家,迅速找到突发事件处理办法,更好地稳定公众情绪。

4. 2 动态感知公众应急信息行为,提高响应速度

当突发事件发生后,快速响应公众应急信息需求是图书馆等专业信息服务机构应具备的基本素养。应急信息服务机构要实时、动态监测公众风险感知内容,时刻关注公众应急信息行为,筛选契合公众需求的信息,实时跟踪突发事件,为公众推送事件进展、应急知识及其他相关联信息。

4. 3 注重信息资源管理,提供多种应急信息服务

图书馆等应急信息服务机构要以现有资源、实时网络资源、公众风险感知数据为基础,为公众提供咨询服务、应急科普、知识推送等多种服务。一方面,图书馆等应急信息服务机构要定期收集与整理应急资料,更新完善应急数据库,建立公众风险感知与应急知识的关联关系,通过多媒体工具将事实科普、应急防控措施、心理辅导等信息推送给公众;另一方面,图书馆等应急信息服务机构要畅通与公众的沟通交流途径,鼓励公众评论留言,以便第一时间获取公众应急信息需求,提升机构服务效能。

4. 4 权威渠道发布,拓宽应急信息传播范围

如何有效传播融合公众风险感知结果的应急信息,成为图书馆等应急信息服务机构信息传播工作最重要的一环。首先,应急信息质量的高低在一定程度上会影响信息传播范围,图书馆等应急信息服务机构必须选择权威、科学的内容,且需要经过专业人士挑选和认证;其次,应急信息传播渠道的规范性也会影响信息传播范围和效率,图书馆等应急信息服务机构要选择官方渠道进行传播,以文字、视频、音频等形式发送事件进展、应对措施等,同时提供转发渠道,方便公众进行二次传播。

参考文献:

[1] 冯佳昊,韩玮,陈安.基于BDI-Agent模型的突发公共卫生事件公众应急信息传播机制建模研究[J].现代情报,2022(10):110-122.

[2] 沈家豪,汪传雷,潘加玲,等.基于SNA的“双微”应急信息关键词拓扑网络比较:以河南“7·20”特大暴雨为例[J].情报探索,2022(8):69-78.

[3] 高昊,郑毅.日本灾害信息传播应急机制及对我国的启示[J].山东社会科学,2020(4):38-43.

[4] 钱海婷.突发事件中公众风险认知的理论模型述评[J].情报杂志,2015(5):141-145,168.

[5] Slovic P. Perception of Risk[J]. Science,1987(4799): 280-285.

[6] Sitkin S B,Weingart L R. Determinants of Risky Decisionmaking Behavior:A Test of the Mediating Role of Perceptions and Propensity[J]. Academy of Management Jour- nal,1995(38):1573-1592.

[7] ENTRADAS M. In Science We trust:the effects of information sources on COVID - 19 risk perceptions [ J]. Health Commun,2022(14):1715-1723.

[8] 吴布林,薛冬,杨克.重大突发公共事件中社交媒体用户信息行为研究[J].情报理论与实践,2021(10): 137-141.

[9] 王炼,贾建民.突发性灾害事件风险感知的动态特征:来自网络搜索的证据[J].管理评论,2014(5):169-176.

[10] 陈耿,黄取治.基于大数据驱动的媒体风险感知模型[J].福建师范大学学报(自然科学版),2022(4): 82-88.

(编校:崔萌)