明天的上海

2025-02-15

今天的上海,已经抵达明天的上海;胶片加速转动,一片片阴影和光亮从我们眼前掠过——快,太快了。但我仍然能东一处、西一处地看到它往日辉煌的印迹,精致婉约的豫园、巧夺天工的纸风筝、外滩的新古典主义银行、和平饭店的拉利克艺术玻璃——这座迷人的城市广纳 21 世纪的一切乐趣,却也没丢弃昨天的魅力。今天的上海在我们眼前飞向一个充满前途与未知的明天,而昨天的魅力在城市不可思议的生机和前所未有的转变中风雨飘摇、岌岌可危,却仍然屹立不倒。

节选自马克· 吕布为2003年巴黎卡那瓦雷博物馆“明天的上海”展览所作的序

塑料兔子

在老城区中心的豫园,一位优雅的女士把她用塑料袋装着的东西落下了。马克·吕布戏称这张照片为“小兔子”。

照见时髦

中国人跟着流行的节奏生活。南方是最赶时髦的,比如贴满百货公司内部的镜子,既是一种常被错误地当成“迷信”的古老信仰,又是一种可以在视觉上增加数倍消费者数量的装饰。

永恒与变化

作为新中国成立后首位获准进入中国拍摄的西方摄影师,马克·吕布为中国留下了无数标志性的瞬间。尽管他曾多次造访中国, 但他却从不认为自己是这个国家的专家。他曾说:“真相就在那里,在摄影师面前—这取决于你是否去寻找它。”

在这本摄影集中,我们可以看到中国的过去像多重曝光一样叠加在一起,它们并不协调,甚至有时相互冲突,这就是为什么书中的照片没有特定的时间或地理顺序。马克·吕布希望所有的视觉线索能相互补充,共同反映出一个处于转折点上的多面中国——这是为了更好地理解,而不是评判。

马克·吕布曾毫无保留地表达对中国的喜爱:“在中国每一个地方,我都看到并爱上了美丽的面孔、奇特而广袤的风景。”无论是老北京的旧胡同、穿着旧式长袍的行人、城市里的巨幅广告,还是明星、摇滚乐队、迷梦般的黄山……他都坚持用影像还原所见, 展现出百分之一秒里的中国。诚然,马克·吕布的旅途摘录有时不可避免地带有西方烙印和时代局限,但从他的摄影作品中,我们感受到的更多是一个西方人对这个东方大国所怀抱的热情。

什么是永恒,什么是变化,这是马克·吕布一生的关注点。他为在不断变化的世界中找到连续的线索而兴奋,正如他曾经说过的:“摄影不能改变世界,但它可以展示世界,特别是当世界发生变化时。”在中国激扬变革的时期,他愿做一个安静的旁观者和记录者,去寻找这“比历史本身还要古老”的文明所蕴含的永恒,也试着去捕捉其动态的、复杂的、飞速变化的肖像。

节选自《中国的旅程》后记

书籍信息

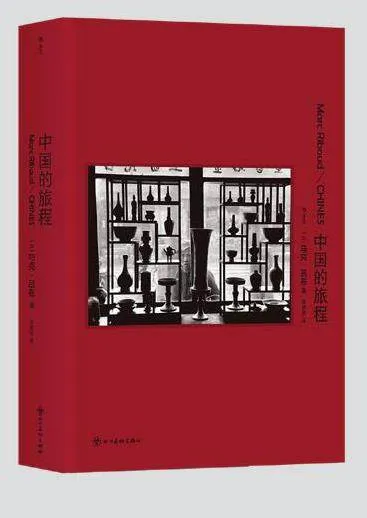

CHINES《中国的旅程》

著者:[法] 马克· 吕布(Marc Riboud)

译者:吕俊君出版:四川美术出版社

尺寸:215毫米×285毫米

ISBN:978-7-5740-0741-3

定价:380.00元