300倍微距细节中的昆虫艺术

2025-02-15

书籍信息

作者: [ 英 ] 列文·比斯(Levon Biss);王建赟 译;张辰亮 审订;

出版社:湖南科学技术出版社

定价:168.00元

页码:144页

ISBN:978-7-5710-2374-4

装帧:精装

开本:8开,(W)254mm×(H)301mm

正文语种:中文

字数:203千字

出版时间:2024年3月

昆虫是我们非常熟悉的动物,也是很神秘的动物。许多昆虫本身就很美,而它们的历史远比人类要久远,很早就飞向天空的动物是昆虫(比翼龙要早1亿年),较早形成复杂社会结构的也是昆虫,开始改造植物的还是昆虫。昆虫的重要性远不止于授粉,它们在生态系统中扮演的其他角色同样可圈可点。正是因为它们与植物的协同进化才促使有花植物开遍天涯。一旦蜜蜂和其他传粉昆虫消失,地球上的生态系统会立刻分崩离析。同样严峻的是,在过去的几十年间,全世界昆虫的总体数量下降了70%至80%,物种数量则下降了约30%。

摄影师和美国自然历史博物馆合作的这个项目记录了馆内收藏的40个珍稀物种(濒危、灭绝)的不可磨灭的图像,图像中的标本由科学家团队从多达2000万枚昆虫标本中精挑细选而来。它们包括人们熟悉的濒危物种君主斑蝶和九星瓢虫,以及遥远的澳岛䗛。人们曾认为澳岛䗛在20世纪的大部分时间里已灭绝,直到2001年重新发现了澳岛䗛并进行了人工繁殖。

所有的藏品都被送到比斯的工作室,他在那里创作了令人惊艳的昆虫肖像,这些肖像被放大到真实昆虫大小的300倍,展现出生动的生命形式和色彩细节,这是我们肉眼看不见的世界。这本画册让人们感受到这些微小、不为人知的生物带来的视觉震撼、潜在的巨大艺术价值和科研意义。

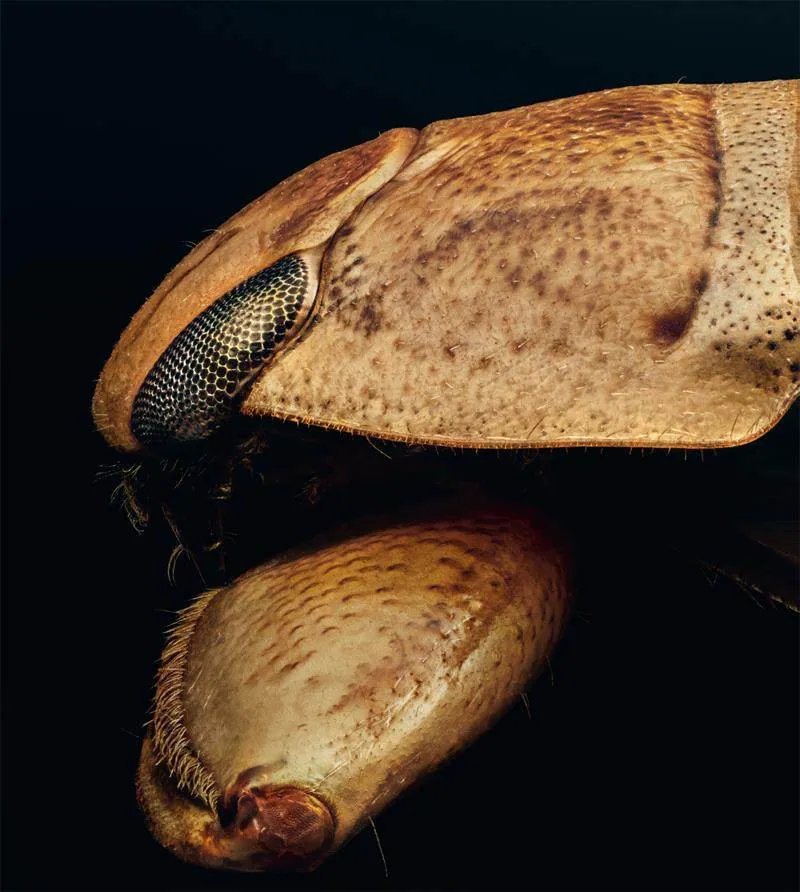

泉毛腹潜蝽Ambrysus funebris

这种蝽类昆虫的头部腹面有一个尖尖的喙,能用来吸吮猎物的体液。胸部下方伸出的前足粗壮有力,可以抓捕昆虫、软体动物和其他水生动物。

掌握相关知识是物种保护的开端,法规的制定也需要这些知识。如今,我们可以通过分析博物馆馆藏的植物和动物标本以及特定的数据集去追溯100年前的植物、昆虫和其他动物在历史中的动态变化。本书所展示的标本是从美国自然历史博物馆多达2000万枚昆虫标本中精挑细选而来,其中包括由物种保育项目捐赠的四个物种的标本。也许有人疑惑,博物馆对物种的消失也应该负有责任吧?答案恰恰相反:博物馆收集标本是经过深思熟虑的,获取这些标本以及对其展开的相关科研活动都是物种保护工作的一部分。每一个新物种被命名后都需要由博物馆保存一枚它的典型标本(称作“模式标本”)。

有的人曾主张将地球的三分之一划为自然保护区,美国昆虫学家、生物学家E.O. 威尔逊则呼吁人类要留给其他生物半个地球的生存空间。从科学的角度看,我们很清楚人类应当如何停止对自然的单边战争,政府的决心也不可或缺。就让我们从接近和了解这些被忽视的昆虫开始吧,像威尔逊所说的那样,“每一件微小的事物都在推动世界的运转”。

九星瓢虫Coccinella novemnotata

九星瓢虫是美国纽约州的官方昆虫代表,它们曾经遍布美国和加拿大,帮助农民防控害虫。但自 20 世纪80年代开始,包括九星瓢虫在内的多种瓢虫的数量不明原因地骤减。学者们归纳了一些可能导致这种情况发生的原因︰或许是入侵性的瓢虫物种抢夺了本土瓢虫喜食的蚜虫,也可能是因为农药的使用。总之,不管怎样,这个物种在北美东部已经绝迹十多年了。

君主斑蝶Danaus plexippus

不少昆虫都有远距离迁飞的习性,君主斑蝶在北美洲的迁徙尤其令人叹为观止。君主斑蝶又被称为帝王蝶,春秋两季,它们也要跋涉数千公里在栖息地和越冬地之间往返穿梭。

常言道,战争的残酷只有亲历者才能体会。人类之间的战争从未停止过,而人类与自然界的战争也一样不曾停歇。这两类冲突中被征服的都是无名之辈,无论死去还是活着,同样默默无闻。

在这本书里,摄影师列文·比斯为我们精彩地展现了这样一些昆虫,它们在人类与自然抗争的过程中成为默默无闻的受害者。北极熊和鲸的形象可谓无人不知,但提到以下这些物种时,人们可能就有些茫然了:达氏熊蜂(Bombus dahlbomii),又称“飞天鼠”,是世界上较大的熊蜂;黄缘椭翅虎甲(Ellipsoptera puritana),虽有“清教徒”的盛名,却藏不住其贪猎的本性;夏威夷群岛上生活着长着锤型脑袋的果蝇(异脉果蝇,Idiomyia heteroneura),在夏威夷群岛上的数百种果蝇中,它的外形在同类中显得格格不入。本书中的40种昆虫精选自美国自然历史博物馆的馆藏标本,它们都是易危、近危、濒危,甚至已经灭绝的物种。

二点天大蚕蛾Syssphinx raspa

很多蚕蛾幼虫化蛹时会在植物枝头或茎秆上做个结实的蚕茧,而二点天大蚕蛾是在土中进行变态发育的。在地下,它们用丝线把土粒和腐殖质黏合在一起做成土室,然后在其中化蛹。

我们这个星球上的生命演化已经历经了五次大灭绝事件,每次大灭绝的开端不论是陨石撞击,还是大规模的火山喷发活动,结局都是由于地球气候突变和像海洋酸化这样的地质化学剧变,最终造成生物大灭绝。自从2.5亿年前二叠纪末的大灭绝以来,今天的昆虫和其他生物从未经历过如此大规模的消亡,身为一名古生物学家和昆虫学家,我推测,新的大灭绝序幕已经拉开。即使在 6600万年前的白垩纪末期,当非鸟类的恐龙、鹦鹉螺和其他物种相继灭绝时,昆虫的数量也没有遭遇如此减退。据相关研究人员评估,生物灭绝的速率在人类诞生之后比之前高出1000倍之多。“灭绝”这个词有时表意并不准确,一个物种的消失是一个漫长而循序渐进的过程,地层中的化石记录里会留下它们演化成为新物种,或演变出多个新类群的痕迹。但由于人为原因造成的生物灭绝,往往是演化之路上实际意义的终结。

一般而言,昆虫容易让人产生疏离感的原因主要在于它们微小的体型。比斯把昆虫们的影像放大到了极致,拍出了非比寻常的昆虫肖像,将非常精致的细节展现出来——微毛、刻点、口器、翅脉、复眼上的小眼、鳞片上的网纹以及感器的结构。学生时代的我常常痴迷地透过显微镜来观察这些细节,如今依然沉醉其中。“尺寸大小代表不了什么,”英国天文学者马丁·里斯曾这样说过,“一只昆虫远比一颗恒星要复杂得多。”确实如此。复杂的研究对象可能会给科学家的研究工作造成诸多困难,昆虫学家尤其会深陷这类泥沼之中。我们用尽全力地去发现、描述并命名上百万个昆虫物种,希望能赶在其中许多物种消失之前完成,但这样的努力杯水车薪,研究昆虫的人太少了。“昆虫的物种太多,而时间太少了”我的一个新同事曾这样说。

相对而言,脊椎动物比昆虫受到的监管和保护要多得多。实际上,大多数人对昆虫类群不但漠视,甚至存在很多误解与偏见。在说起蟑螂、蚊子、臭虫一类的昆虫时,我常听到的说法是“害虫的生命力比人顽强多了”。即使极少数与人类伴生的昆虫确实可能比人的适应性更强,但其他99.99%的昆虫又怎么能与它们等同呢?我从未听说过,由于大鼠、小鼠、鸽子和欧椋鸟这些动物的存在就无须去关心其他哺乳动物和鸟类生存状况的论调。对于面向宏观自然界的科学家而言,将研究工作都聚焦在大型动物上是短视的,昆虫的重要性远不止于授粉,它们在生态系统中扮演的其他角色同样可圈可点。此外,昆虫本身就很美。开始飞向天空的动物是昆虫(较翼龙要早1亿年),较早形成复杂社会结构的也是昆虫,开始改造植物的还是昆虫。也许,正是因为它们与植物的协同进化才促使有花植物开遍世界。我们的星球不会因为哺乳动物的消失而有太多改变,可是一旦蜜蜂和其他传粉昆虫,还有蚂蚁、白蚁这些昆虫都消失了,我们的生态系统会立刻分崩离析。

布氏管蚜蝇Eristalis brousii

蜜蜂和蝴蝶是广为人知的传粉昆虫,但忙于在花间传粉的还有数以千计像本图中这样鲜为人知的蝇类,它们共同促进了植物的繁荣生长。