75岁以下非瓣膜性心房颤动病人脑卒中高危因素分析

2025-02-14刘兵宋昆鹏石海莉秦立李艳高万里郜玉洁张奇

Risk Factors of Stroke in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation under 75 Years Old

LIU Bing, SONG Kunpeng, SHI Haili, QIN Li, LI Yan, GAO Wanli, GAO Yujie, ZHANG Qi

Zhengzhou Central Hospital Affiliated to Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, Henan, China, E-mail: 1601175925@qq.com

Keywords" atrial fibrillation; high risk factors; hypertension; diabetes mellitus; age; heart rate; stroke

摘要" 目的:探讨75岁以下非瓣膜性心房颤动病人发生脑卒中、动脉血栓栓塞事件的高危因素。方法:通过心电图纳龙系统筛选2018年1月—2021年12月在郑州市中心医院住院的75岁以下的心房颤动病人1 926例,查阅电子病历系统剔除合并瓣膜性心脏病、严重肝肾功能不全、凝血功能障碍的病人;最终纳入病人1 616例,其中合并脑卒中病人446例作为脑卒中组,余1 170例病人作为对照组。通过电子病历系统收集相关资料:病人是否合并心力衰竭、高血压、糖尿病、血管疾病、年龄及性别、心率(心房颤动发作或持续时)。因心房颤动病人卒中风险评分(CHA2DS2-VASc)将年龄65~75岁计为1分,缺血风险增加,故本研究将65岁作为界值,列为研究因素。采用二元Logistic回归分析非瓣膜性心房颤动病人发生脑卒中的危险因素,受试者工作特征(ROC)曲线分析高危因素对非瓣膜性心房颤动病人发生脑卒中的预测效能。结果:脑卒中组合并高血压、糖尿病及年龄65~75岁病人构成比高于对照组,心率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。二元Logistic回归分析显示,合并高血压、糖尿病、年龄65~75岁心房颤动病人发生脑卒中风险均显著增高;心率每下降1次/min,脑卒中风险增加0.6%。ROC曲线显示,合并高血压、糖尿病病史、年龄65~75岁、低心率联合预测脑卒中发生风险增高(P<0.05)。结论:心房颤动病人合并高血压、糖尿病、年龄65~75岁、低心率均增加罹患脑卒中风险,若4种高危因素同时发生,心房颤动病人脑卒中罹患风险更高,较好地控制血压、血糖,适当调整心率可能降低心源性脑卒中相关致死率和致残率。

关键词" 心房颤动;高危因素;高血压;糖尿病;年龄;心率;脑卒中

doi:10.12102/j.issn.1672-1349.2025.02.020

心房颤动是临床常见的心律失常之一,随着年龄增长发病率呈上升趋势,心房颤动是人口老龄化的体现之一。流行病学调查显示,我国13个省人群心房颤动患病率约为0.77%[1]。心房颤动的两大主要并发症是心力衰竭和血栓栓塞性事件,其中后者以缺血性脑卒中常见。有研究表明,心房颤动病人发生缺血性脑卒中风险较非心房颤动病人高5倍[2],病人合并心房颤动血流动力学异常,易形成较大的附壁血栓,脱落后堵塞颅内大血管尤其是颈内动脉系统,引起的梗死面积较大、栓子不稳定导致脑卒中复发,遗留不同程度的功能障碍,严重者死亡,其高致残率、致死率严重降低了病人的生活质量。抗凝治疗和经皮左心耳封堵术是预防心房颤动引起心源性脑卒中的有效手段。常见的预测心房颤动病人脑卒中风险的评分方法有非瓣膜性心房颤动病人缺血风险评估评分CHADS2评分、CHA2DS2-VASc评分及新型心房颤动脑卒中风险评分(Anticoagulation and Risk Factors in AF,ATRIA)评分等,其中CHA2DS2-VASc评分可筛选出非瓣膜性心房颤动病人CHADS2评分中低危脑卒中风险的高危人群。2016年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)指南对CHA2DS2-VASc评分进行了详细说明[3]。2020年ESC指南、2021我国心房颤动专家共识均指出:建议男性CHA2DS2-VASc评分≥2分,女性CHA2DS2-VASc评分≥3分行抗凝治疗(Ⅰa),推荐男性CHA2DS2-VASc评分1分,女性CHA2DS2-VASc评分2分接受抗凝治疗(Ⅱa)[4-5]。目前,常见的抗凝药物有经典维生素K(vitamin K,VitK)拮抗剂华法林和新型抗凝药物如凝血因子Ⅱa抑制剂达比加群、凝血因子Ⅹa抑制剂利伐沙班、艾多沙班等。由于临床医师或病人出于出血风险考虑、定期抽血监测国际标准化比值、新型抗凝药物价格高昂等原因致使心房颤动病人抗凝治疗率偏低,依从性差,最终诱发心源性脑卒中发生。全球心房颤动注册研究提示,中国心房颤动人群接受抗凝治疗低于33.3%[6]。本研究选取2018年1月—2021年12月在郑州市中心医院住院的心房颤动人群为研究对象,分析脑卒中发生的高危因素。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究属于针对住院心房颤动病人的单中心回顾性分析。借助心房颤动中心平台,首先通过纳龙心电图系统查找2018年1月—2021年12月在郑州市中心医院住院的75岁以下心房颤动病人1 926例,最终纳入病人1 616例,其中合并脑卒中病人446例作为脑卒中组,余1 170例病人作为对照组。本研究通过医院伦理委员会审批(伦理批件号:202289),所有病人均签署知情同意书。

心房颤动参照2020年ESC心房颤动指南:标准12导联心电图或>30 s单导联心电图显示无明显的重复P波、RR间期不规则(不损害房室传导)诊断为心房颤动(Ⅰ)[4];调阅电子病历系统了解病人是否合并脑卒中(有明确的病史记载或磁共振成像、CT影像学检查、血管彩超结果)。

排除标准:合并瓣膜性心脏病、曾行人工瓣膜置换术或瓣膜成形术;合并严重肝、肾功能障碍;严重凝血功能障碍。

1.2 研究方法

通过电子病历系统调阅病历资料,CHA2DS2-VASc评分涉及脑卒中或血栓栓塞病史以外的危险因素及心率差异:其中C代表合并心力衰竭,主要依据病史、心力衰竭标志物[脑钠肽(BNP)、脑钠肽前体(pro-BNP)]指标、心脏彩超结果等;H代表合并高血压或正接受降压药物治疗;D代表合并糖尿病或正接受降糖药物治疗;V代表合并血管疾病,主要指陈旧性心肌梗死、接受过冠状动脉介入或冠状动脉搭桥治疗、外周动脉疾病(有症状或无症状但踝肱指数<0.9或曾行截趾、取栓等手术)、主动脉斑块、经食管超声发现的复杂主动脉斑块(>4 mm厚度的斑块、溃疡斑块和活动斑块);合并任何1项以上危险因素均计为1分,否则计为0;年龄<65岁计为0,否则计为1分。将两组上述危险因素进行比较,探讨75岁以下心房颤动病人脑卒中发生的高危因素。

1.3 统计学处理

采用SPSS 21.0统计软件进行数据分析。符合正态分布和方差齐性的定量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用独立样本t检验;定性资料以例数、百分比(%)表示,采用χ2检验。对差异有统计学意义的危险因素进行二元Logistic回归分析,采用受试者工作特征(ROC)曲线进行临界值的运算,计算联合预测因子。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

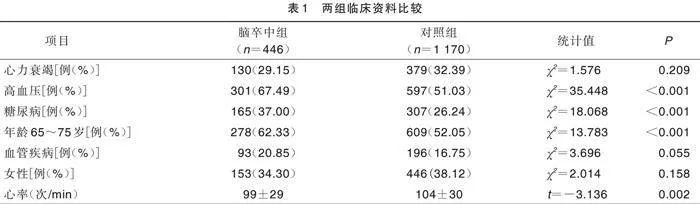

2.1 两组临床资料比较

脑卒中组合并高血压、糖尿病及年龄65~75岁构成比高于对照组,心率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。详见表1。

2.2 75岁以下心房颤动病人脑卒中发生的影响因素

合并高血压、糖尿病、年龄65~75岁、低心率是75岁以下心房颤动病人脑卒中发生的影响因素(P<0.01)。详见表2。

2.3 高危因素对75岁以下心房颤动病人脑卒中发生的预测价值

高血压、糖尿病、年龄、低心率联合预测脑卒中发生的ROC曲线下面积(AUC)最大,AUC为0.626(P<0.05),敏感度为0.706,特异度为0.510。详见表3、图1。

3 讨论

本研究共纳入1 616例75岁以下心房颤动病人,其中446例(27.6%)病人曾发生或正发生缺血性脑卒中、动脉血栓栓塞事件,包括72例(4.46%)病人反复发生缺血性脑卒中、动脉血栓栓塞事件,甚至两者同时发生,严重影响病人生活质量,评估心房颤动病人脑卒中、出血风险,规范抗凝治疗势在必行。

本研究结果显示,脑卒中组合并高血压、糖尿病及年龄65~75岁构成比高于对照组,心率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01)。证实了高血压、糖尿病、年龄65~75岁、低心率均为75岁以下心房颤动病人脑卒中发生的高危因素。进一步二元Logistic回归分析结果显示:1)合并高血压的心房颤动病人发生脑卒中风险是血压正常心房颤动病人的1.186倍。合并高血压的心房颤动病人颈动脉压力增高,血管内剪切力增强,导致不稳定斑块、血栓脱落是脑卒中发生的重要原因。相关研究显示,日本缺血性脑卒中发病率下降主要由于高血压的控制[7],进展性脑梗死与血压晨峰、血压变异性关系密切,与血压晨峰呈正相关[8-9]。2)合并糖尿病的心房颤动病人发生脑卒中风险是血糖正常的心房颤动病人的1.502倍。相关研究结果显示,糖尿病病人较非糖尿病病人脑卒中风险增加2倍[10]。有研究指出,糖尿病病人更易诱发心房重构、电机械重构、自主神经重构、氧化应激等导致心房纤维化,男性、女性糖尿病病人心房颤动发生风险分别增加40%、60%[11]。本研究中男性心房颤动病人发生脑卒中风险稍高于女性(28.8%与25.5%)。Arboix等[12]研究表明,女性糖尿病病人脑卒中风险更高。分析可能与本研究纳入人群合并疾病谱不同、年龄导致脑卒中发生概率不同有关。合并糖尿病的心房颤动病人血液黏滞性增高、动脉粥样硬化、氧化应激等是发生脑卒中、动脉血栓栓塞事件的重要病理生理原因。3)年龄65~75岁心房颤动病人发生脑卒中风险是年龄<65岁心房颤动病人的1.407倍;与中国一级脑卒中预防指南的结果一致,55岁以后每增长10岁,脑卒中发病率增加1倍以上[13]。年龄增长引发血管内皮功能紊乱,导致动脉粥样硬化。4)心率每下降1次/min,脑卒中发生风险增加0.6%;与Nakanishi等[14]研究结果相近,低心率增加缺血性脑卒中发生风险。Iguchi等[15]研究显示,持续性心房颤动病人心率≥110次/min或心率60~79次/min,1年甚至5年随访中急性脑卒中、动脉血栓栓塞、心力衰竭、心律失常等事件发生率较高,心率<60次/min上述事件发生率更高。合并急性脑卒中心房颤动病人平均心率和脑卒中复发无关,但与死亡率相关[16]。过快或过慢的心率均引起血流动力学改变,形成湍流、血液黏滞状态,诱发血栓形成;长时间心动过速或过缓引起心房心室扩大、瓣膜关闭不全等心脏结构改变,有助于栓子形成,从而诱发脑卒中、动脉血栓栓塞等事件发生。

本研究结果显示,高血压、糖尿病、年龄65~75岁、低心率均为心房颤动病人发生脑卒中的独立危险因素;高血压、糖尿病、年龄65~75岁均可独立预测心房颤动病人发生脑卒中,与脑卒中评分CHA2DS2-VASc评分一致,且4项高危因素联合预测价值较高。本研究为预测75岁以下心房颤动病人发生脑卒中提供了新方向,提示应控制心房颤动病人心率在适当范围,规范临床医师对抗心律失常药物的应用。血压、血糖、心率在多数病人中为可干预因素。临床工作中对75岁以下心房颤动病人应多方面加强管理:充分评估脑卒中与出血风险、纠正可逆出血危险因素情况下,根据心脑血管情况制定合适的血压、血糖目标,强化可干预高危因素的管理,规范抗凝,提高病人依从性,从而减少心房颤动病人脑卒中发生,提高生活质量,降低住院率和病死率。有研究表明,二甲双胍、噻唑烷二类、钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT-2)类降糖药物可降低糖尿病病人心房颤动发生概率,胰岛素可增加心房颤动发生风险,而二甲双胍强化降糖可显著降低脑卒中风险[17-18]。沙库巴曲缬沙坦作为降压药物、心力衰竭药物可有效改善心室重构,预防心律失常;对合并高血压、糖尿病病人合理降压、降糖并预防心房颤动、脑卒中发生提供了指导。

本研究的局限性:因病史资料不全未完整记录抗凝情况(包括抗凝药物种类、剂量、服药依从性等)、心房颤动类型与病程、血压、血糖控制情况、血脂指标、吸烟史、体质指数等,且未对病人展开规律随访,可能导致结果存在局限。综上所述,心房颤动病人合并高血压、糖尿病、年龄65~75岁、低心率的脑卒中发生风险增加,若合并4种因素脑卒中风险更高;合理地降压、降糖、控制心率并充分评估脑卒中与出血风险后规范抗凝可能降低脑卒中发生率。

参考文献:

[1] 周自强,胡大一,陈捷,等.中国心房颤动现状的流行病学研究[J].中华内科杂志,2004,43(7):491-494.

[2] 纪禹同,冯国飞,董凤英,等.老年心房颤动患者缺血性脑卒中的临床特点及抗凝治疗分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2018,20(7):711-715.

[3] KIRCHHOF P,BENUSSI S,KOTECHA D,et al.2016 ESC guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS[J].Eur J Cardiothorac Surg,2016,50(5):e1-e88.

[4] HINDRICKS G,POTPARA T,DAGRES N,et al.2020 ESC guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery(EACTS):the task force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology(ESC) developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association(EHRA) of the ESC[J].European Heart Journal,2021,42(5):373-498.

[5] 中华医学会心电生理和起搏分会,中国医师协会心律学专业委员会,中国房颤中心联盟心房颤动防治专家工作委员会.心房颤动:目前的认识和治疗建议(2021)[J].中华心律失常学杂志,2022,26(1):15-88.

[6] 杨倩红,陆有为,陆洁,等.老年心房颤动患者抗栓治疗现状与安全性和疗效的对比研究[J].中华老年心脑血管病杂志,2019,21(12):1281-1284.

[7] KUBO M,JUN H T,DOI Y,et al.Secular trends in the incidence of and risk factors for ischemic stroke and its subtypes in Japanese population[J].Circulation,2008,118(25):2672-2678.

[8] KABUTOYA T,HOSHIDE S,KARIO K.Integrated flow-mediated vasodilation response predicts cardiovascular events in elderly patients with cardiovascular risk factors:the Japan Morning Surge-Home Blood Pressure study[J].Journal of the American Society of Hypertension,2018,12(5):340-345.

[9] 李宏锦,于海洋,周学军,等.进展性脑梗死与血压晨峰的相关性及其危险因素分析[J].医学综述,2022,28(6):1229-1233.

[10]"""""" COLLABORATION E R F,SARWAR N,GAO P,et al.Diabetes mellitus,fasting blood glucose concentration,and risk of vascular disease:a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies[J].Lancet,2010,375(9733):2215-2222.

[11]"""""" BENJAMIN E J,LEVY D,VAZIRI S M,et al.Independent risk factors for atrial fibrillation in a population-based cohort.The Framingham Heart Study[J].JAMA,1994,271(11):840-844.

[12]"""""" ARBOIX A,MILIAN M,OLIVERES M,et al.Impact of female gender on prognosis in type 2 diabetic patients with ischemic stroke[J].European Neurology,2006,56(1):6-12.

[13]"""""" 李宜军,王满侠.不同缺血性卒中亚型危险因素研究进展[J].中华临床医师杂志(电子版),2016,10(5):722-727.

[14]"""""" NAKANISHI K,DI TULLIO M R,QIAN M,et al.Resting heart rate and ischemic stroke in patients with heart failure[J].Cerebrovascular Diseases,2017,44(1/2):43-50.

[15]"""""" IGUCHI M,HAMATANI Y,SUGIYAMA H,et al.Different impact of resting heart rate on adverse events in paroxysmal and sustained atrial fibrillation-the fushimi AF registry[J].Circulation Journal,2020,84(12):2138-2147.

[16]"""""" LEE K J,KIM B J,HAN M K,et al.Effect of heart rate on stroke recurrence and mortality in acute ischemic stroke with atrial fibrillation[J].Stroke,2020,51(1):162-169.

[17]"""""" 徐晓丹,车慧,王丽宏.在糖尿病患者降糖药物与房颤和卒中风险的关系[J].心血管康复医学杂志,2021,30(5):591-594.

[18]"""""" 赵永,刘飞,杨晓蕾,等.糖尿病及降糖药对心房颤动影响的研究进展[J].中华心律失常学杂志,2021,25(6):545-547.

(本文编辑 薛妮)

引用信息 刘兵,宋昆鹏,石海莉,等.75岁以下非瓣膜性心房颤动病人脑卒中高危因素分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2025,23(2):274-277.