图像的浮岛 第六届“1839摄影奖”初评观察与反思

2025-02-14吴雨航

作为一个面向全球高校华人学生的纯民间摄影奖项,“1839摄影奖” 自成立以来,已逐渐成为展示和推广青年摄影创作者的重要平台——多年来,奖项始终致力于发掘和鼓励正在成长中的高校学生,将他们的作品通过专业评审、评论、展览和出版等方式推荐给公众,进而推动国内外的高校学生在摄影创作领域的经验交流和生态互补。

今年恰逢第六届“1839摄影奖”的征集与评选,自己有幸担任其初选评委。由第二届的参选者转变为第六届的初评者,我在感到荣幸的同时,也带着不确定的焦虑。因此,在收到本届奖项的初选稿件时,我在做了许多的心理建设后,方才将其逐一打开并浏览。这个略显拖沓的“准备工作”,来源于对“评判”的不确定性——我担心自己作为个体片面的视角去甄选巨量的投稿作品时,是否能足够客观地去面对每一份被他们珍视的作品,是否能共情他们对于创作的理解和判断,是否能知悉他们在过程中使用的方法与路径,是否能抵达他们对于具体情感和困境的书写状态。

畏难数日后,我回归到了“1839摄影奖”发掘与选取具有独立精神和艺术潜质的作品的初衷,试着放下因角色转化而带来的不确定性杂念,仅以一种与投稿者进行对话交流的视角来开启初评。装着五百余份作品的文件夹,宛如屏中可视的漂浮岛屿,在观看的过程中,许多作品会因混乱的内容而被淹没,而好的作品则会在图像的海洋中浮现,同时,也出现了一些令我开始斟酌和自省的问题。以下,我将基于本届作品的初评过程,以及个人的感受进行梳理。需要声明的是:自己并非一名艺术写作者,片面与局限的观察可能会显现出狭隘的视角,但这份观察报告的内容,都是在我初评期间及之后的时刻,始终在脑中浮现和残余的问题,想与诸位分享。我知道,仅靠初评时对作品的了解,要与众多参选者达到切实的感同身受是困难的。所以,以下文字并不涉及对任何具体作者和作品的批评与断言,而是就相关事实与问题而展开。

流动与穿梭,守岛人具体可见

从各大高校的投稿合集、推荐作品到自荐作品,今年,在这些进行初选的三类稿件中,数量最多的便是自荐作品。这种迅猛激增的自发性投稿数量,恰恰说明了“1839摄影奖”在过往五届的持续举办中,从面向国内高校到面向全球高校,其独立的精神、开放的视野和拒绝固化的评选机制,以及在学术层面的严谨与公正,都被业内以及高校师生看在眼里。我相信,投稿者们在点击邮件发送的那一刻,其并非都是为了争夺那份与摄影诞生之年相等数额的奖金,而是在一种持续孤独的创作之后,期待作品在广阔的平台上被看见,被检验。热忱与期待被压缩成传送的文件夹,流动并汇聚到图像之海中,飘荡沉浮。

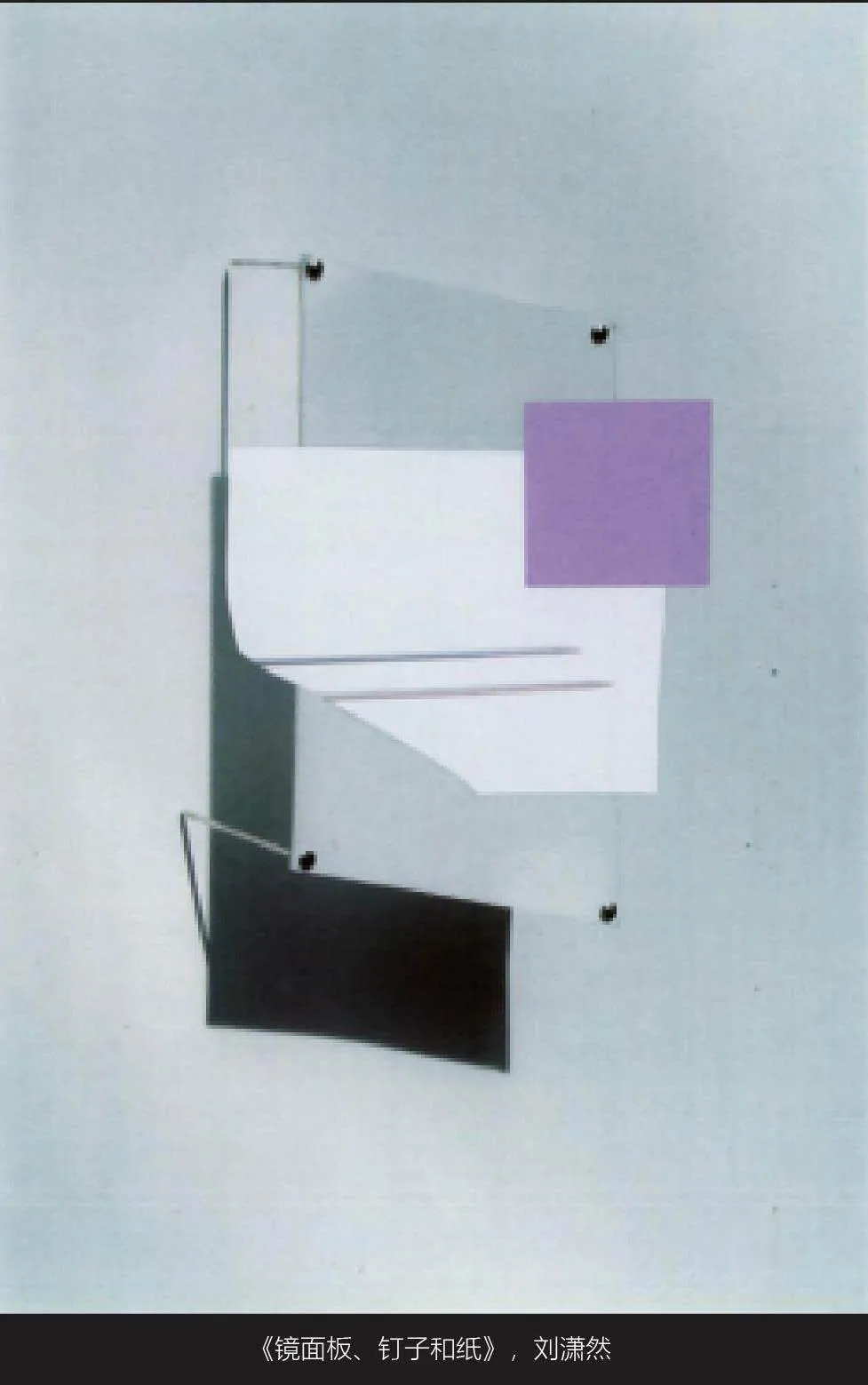

当每个文件夹被我逐一开启后再关闭,我感受到这些图像岛屿的背后,是一位位鲜活的、具体的守岛人。而其中的每一件作品肯定都是他们在认知的范畴内,经过思考斟酌并精心构筑而成的。我在岛屿间穿梭,能够强烈地感受到这些创作者们在语言上的探索、媒介上的实验、议题上的研究,充沛的情感和多元的思想被压缩成平面的图像,编辑成精巧的书籍,缝合成叙述的影像,塑造成肃穆的装置……在这些投稿作品里,我看到了多样化的主题和表达方式,他们集中展现出本届创作者们对于摄影的回溯或探索的勇气。

然而,在浏览这些稿件的过程中,我也感受到了一些问题。部分作品的文件夹刚被开启,就呈现出阅读的障碍——譬如:文件内容混乱、作品数量不足、图片排列无序等等,甚至有的投稿文件的格式都不规范,需要更换各种解压工具才能正常阅读。这让我感觉这部分的投稿者似乎并没有认真地阅读过征稿的具体细则和要求,而是进行了潦草的选择或者匆忙的投递。那么,这类不符合规范的作品,在评选的过程中便带来了许多不便和消耗,它们也会被汹涌的图像之海迅速淹没。

相反,思路清晰的创作者,会在提交的作品文件中有序地标注作品顺序、图注信息,以及言简意赅的文本信息——甚至有的创作者还提供了展览现场图、展览方案等补充信息,这不仅能展现出他们认真负责的专业态度,也能更好地让评审了解他们的创作过程,甚至是落地状态等信息,从而让“守岛人”具体可见。因此,我建议未来的投稿者在提交作品之前,务必仔细阅读奖项的征稿细则,并注重作品的细节和规范,确保每一份的投稿作品都能以最佳的状态来呈现。总体而言,我觉得投稿作品普遍呈现出较高的完成度和质量,展现了投稿者们的创作热情和巨大潜力。

敞开的岛屿,媒介融合与无边界探索

摄影自诞生开始,就被视为一种重要的“见证”媒介。它对自然的忠实描绘替代了艺术家们的画笔,并逐渐被视作现实世界的“真相”。但作为一种年轻的艺术门类,摄影在突围的过程中,始终在不断地打破和更新着自身的技术能力以及表现形式。当艺术界开始以文本、录音、录像甚至是身体行为进行观念的表达时,摄影也以多元的姿态和观念艺术进行嫁接、融汇与生长。

在今年的投稿作品中,许多作品“基于摄影”进行了图像创作,结合绘画、文献、影像、表演、装置等多种艺术形式,展现出开放而多元的创作状态。许多投稿者还以实验的态度进行媒介之间的串联和探索,出色地将各类媒介与自身的创作内容进行适配和运用——图像不仅成为视觉的对象,也印证着社会现实与文化情境的互动结果,亮眼且细腻,呈现出自洽的状态。

数字技术的不断发展,在为摄影带来了大众话语空间的同时,也成为了文化交流的重要方式。当下,数字化打破了现实和照片之间的指示与物证关系,并且,在人工智能的背景下,随着科技发展的日新月异,原本以摄影为主要创作媒介的创作者们开始面临一种“数字化”的选择——脱离观看,甚至脱离相机。即便他们还在通过相机来完成图像的选择与获取,但拍摄只是创作过程中的一个步骤,而不再是作品的最终结果。无论是对拍摄后的图像进行篡改,还是在网络与社交平台上对图像进行挪用,或者是直接对屏幕进行截取,甚至是通过算法对图像进行“无中生有”的构建……数字化都让图像的生产方式变得更为多元。但由此而来的图像,也颠覆着我们对于摄影的既有理解/认知,它让摄影成为了想象的注脚。

在浏览本届的投稿作品时,经由人工智能进行深度学习、数字运算和图像生成的作品成为了鲜活的创作趋势。在媒介应用层面,我认为AI给摄影带来了再次下放的权利——这种无需相机便能成像的过程,可以让更多摄影之外的人参与到影像的创作中,他们通过基础照片的“投喂”或是具体文本的“写作”来进行图像生产。而面对算法图像的生成策略,是机遇也是挑战。在高度图像化/ 影像化的世界中,曾经面向经典摄影的美学评判标准,在这些作品的验证过程中,往往失威且无效,摄影呈现出更为敞开的语意。但是,我们也需要思考:算法能够完成“摄影之后”的更多期待,但它制造的视觉奇观也值得警惕,创作者需要避免自身沦为技术的“义眼”与“义脑”。

相似与过剩,以及纯粹的期待

虽然在今年的“1839摄影奖”的投稿作品中,诸如跨媒介、跨学科的种种探索都展现出极大的创造力和艺术潜力,但摄影发展到今天,对摄影创作者和观看者而言,也面临着诸多的困惑与挑战。拍摄题材、创作形式、制作工艺都已经趋向饱和,而普遍被围困的视觉经验也导致当下的摄影创作呈现出诸多的共性。

在今年的初评过程中,我发现许多作品在主题选择上,较多的集中于:家庭记忆、身心疼痛、乡建乡愁、技术伦理……这些主题固然是当下社会中的大部分人的相通痛点, 但大量扎堆, 且语言、方法以及编辑也都表现出高度的相似性时——图层的叠合、重现的摆拍、旧照的穿插、文献的编织等,就难免显得乏味了。也有许多作品通过摄影书来呈现涉及故乡的题材,但书籍里跳跃串联的图像,穿插着各类文本或插画,以及大量的老照片、看似经由设计和装帧而展示出的精巧与逻辑,也始终让人感到信息嵌套与过载,以及似曾相识的疲惫。

另外,我也发现部分作品的实验、观念以及技术的运用缺乏目的与意义,比如:有的作品回溯摄影的古典工艺与技法,试图通过这些传统来探索作品的媒介语言,或者增添作品的厚重感……但其在一定程度上显露出工艺“加持”的嫌疑——似乎是在更多地显现技法的运用,而忽视了作品内核与之适配的必要性。这种现象使得作品虽然在图像语言和形式上呈现出亮点,但却缺乏问题意识和深度思考。

前文中,我已经提及了数字化的创作趋势,它为摄影带来了更为开阔的面貌。但我还想再谈谈本届的来稿中,许多作品将技术作为一种手段,而忽视了作品意涵的现状。许多作品借用AI技术来生成图像,但这些由算法建构的岛屿所弥散的虚拟数据物,在视觉上呈现出明显的“塑料感”和“滤镜感”,这种瑕疵并非“坏图像”所带来的哲思,而是技术缺陷所导致的失真,以及身陷其中的尴尬。

在投稿作品中,我也注意到部分作品呈现出标准化的流程,似乎遵循着某种既定的“正确规则”。其包括混合媒介的使用、田野调查的方法、艺术研究的路径、理论框架的支撑等等,试图通过这些手段杂糅于作品的内部,来提升作品的学术和深度。然而,这种相似和过剩的现象,也不禁让我思考:寻找作品的安全和正确,是否已经成为了高校创作的必要条件?在此情形之下,我们应该如何对图像保持敏感的思辨?如何去跨越摄影固存的藩篱?这些都值得我们继续深思。

开放而多元的创作视野、态度和路径,固然是图像浮岛更加敞开的前提,但“纯粹”本身也是摄影不可或缺的动人之处。因此,在初评过程中,我甚至在一个个文件夹开启的瞬间,期待着更多质朴的直接摄影作品,那些扎实的透过取景器拍摄的摄影作品,已经变得越来越稀缺了。当然,以上问题虽然反复萦绕于自己的脑海,但在评选过程中,也看到了许多令人惊叹叫好的作品,我能够从中感受到创作者们真诚的态度以及热忱的投入。无论摄影媒介如何融合、议题如何变化、观念如何突破,摄影作品都需要血肉的基础。

结语

有的时候,我会有意无意地在一些展览、研讨会等场所听闻关于中国摄影现状与危机的讨论,也多次看到将缺乏好作品、没有未来的言论归咎于学生和青年创作群体的事件。但我始终觉得,他们/ 我们无需承担如此重负,这或许是某些系统内部的问题。在“1839摄影奖”的初评过程中,我看到了非常多独特且深刻的优秀作品,也感受到了他们在作品背后的充沛能量,然后在屏幕前叫好。这次的特别体验,也触动我回忆起自己的学生阶段,没日没夜思考创作的状态与时光。我相信,再多一些时间,这些图像的浮岛会被投稿者们构筑得更加丰满,而守岛人也会经由摄影抵达更为广阔的陆地。

任何奖项的评选,或多或少都会因为各种的局限或规则,而错过一些优秀的作品和作者。在书写本篇文章时,虽然还未揭晓本届的最终入围名单,但可以肯定,在奖项公布之时,定会有人欢喜有人忧。回想学生阶段,我也曾数次投稿各类的摄影奖项,也经常处于循环式的落选状态。但在那些相对“脆弱”的时刻之后,我会选择以创作的行动来修复内耗,在自己的时空里继续打磨作品。所以,重要的不是奖项和荣誉,而是给自己的交代。无论投稿者们是否在本届比赛中入围,希望大家都能以平和的心态正视结果,寻找自己的方法,持续行动,“厚积”定能“薄发”。

当然,最终的大奖或许会遮蔽部分优秀作品的光芒。但请相信,以我的经历为例,“1839摄影奖”会持续地对大家保持关注,当我在第二届获得提名奖时,尽管没能在当时生起关注的涟漪,但在近年来的相关活动中,“1839摄影奖”的组委会也通过研讨会、出版物、播客等活动给予我“回响”的机会。我也并非特例,许多往届的获奖者亦都是如此,新与旧的声音在此交织是具体可见的。因此,我想在此祝福本届的所有参选者:保持对摄影的真诚和热情,以更加纯粹的态度面对自己,面对生活,面对创作。