“银井”边的边防小学

2025-02-14王建勋何星余

“谢谢你们提供通关便利,让暂停三年的跨境留学生回到了他们心心念念的学堂,与中国小朋友一同学习成长,收获友谊和信任。”去年12月4日,银井边防小学校长孙加亮来到云南边检总站瑞丽边检站银井分站,将一面鲜红的锦旗送到民警手中。

“银井”,因为一口在中缅边境线上的清澈水井而得名,井水无论刮风下雨、烈日天干都甘甜冷冽,如同挂在当地少数民族服饰上的银器一般。这口井几十年来都是附近中缅两国边民的重要饮水来源,也是中缅情谊的共同见证。时代的浪潮推动着边境村寨的振兴,“边防小学”也就在这口井旁边建设起来,移民管理警察和边防小学的故事也就是从这里开始。

秋去冬来的瑞丽市姐相乡银井村,依然生机勃勃、瓜果飘香,傣家竹楼依水而建、错落有致,红砖斜瓦与花草交相辉映,蜿蜒的乡村小道干净整洁,美景如画。

“叔叔好!”8岁的小姑娘相喊每天上学都会经过银井通道,都要向站哨的移民管理警察礼貌问好。相喊的普通话很标准,很难想象她是一名缅甸籍的小学生。“她刚来学校的时候一句汉语都不会,而且比较害羞,也不爱和同学们交流。后来和同学们一起学习玩耍,时间长了,性格越来越开朗,学习成绩也在班里名列前茅。”班主任周老师介绍。

2008年12月,为解决边境地区境内外边民子女“上学难”的问题,银井分站主动协调驻地有关部门开创“地方党委政府—边防部队—教育部门”三方联创模式,在银井小学的基础上打造设施完善、管理规范、富有边防特色的“国际学堂”——银井边防小学。作为中缅情谊的美好见证,银井边防小学也被誉为“中国第一所边防小学”。

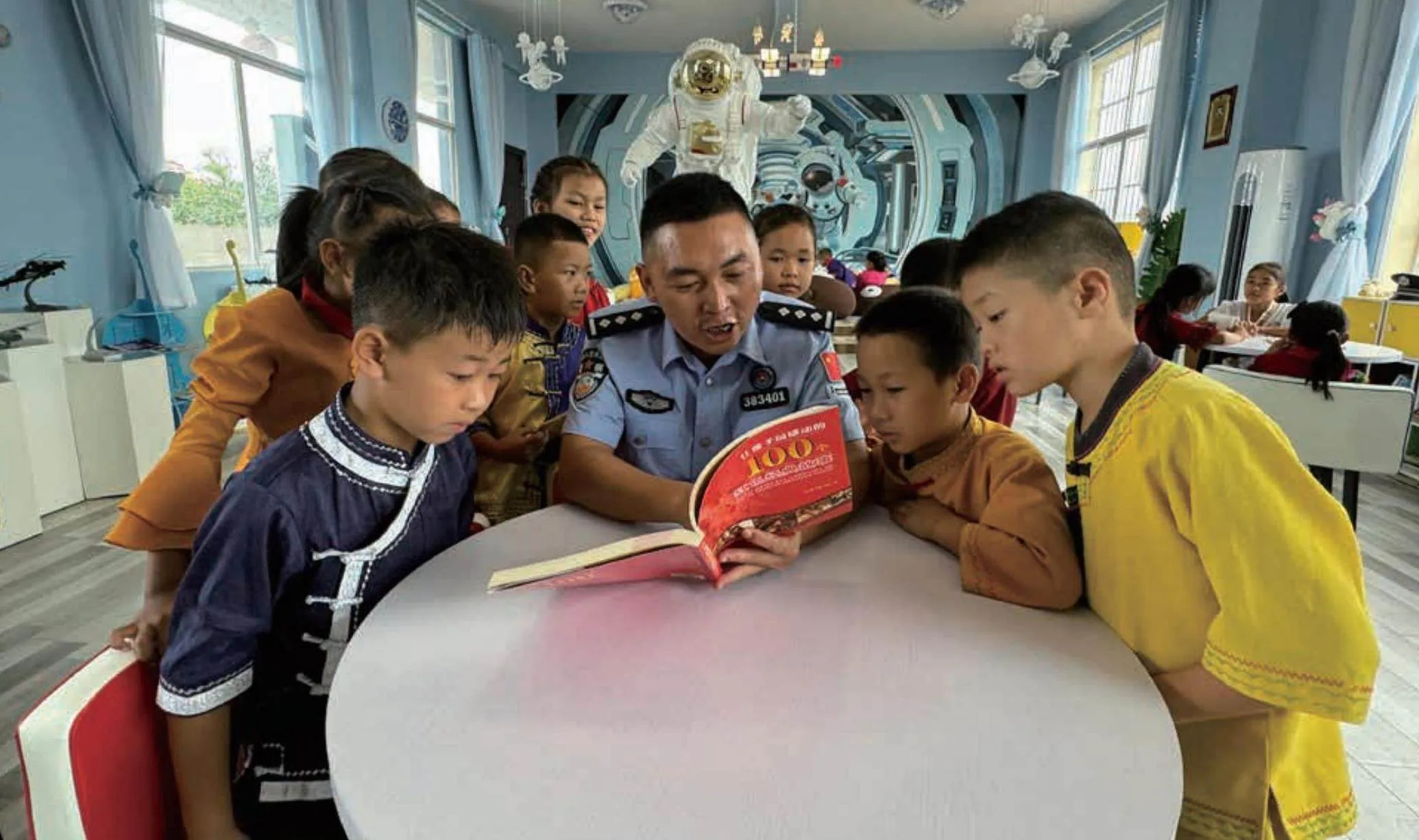

每天,“境留”学生挂着“出入境优先候检卡”在把银井村一分为二的71号界碑旁来回穿梭,成为了中缅边境上的一道靓丽风景线。在这里,缅籍学生与中国学生接受一样的义务教育,学习一样的课程,这些缅籍学生也被亲切地称为“小小留学生”。“建站46年来,71号界碑不仅是地理位置的标记,也是我们一代又一代瑞丽边检人扎根边疆、奋斗边疆、建功边疆的历史见证。”银井分站党委书记郭青毅由衷地说。

去年3月5日的春季入学典礼上,位于祖国西南边陲的银井边防小学举办了隆重的欢迎仪式,当地党委、政府和银井分站为新入学的17名缅甸籍新生送上了崭新的书包和文具。警校共建16年来,银井边防小学共接收了174名缅甸籍适龄学童入校,相喊是第174名。

“中缅两国山水相连,互为友好邻国。”这是我在语文课本里了解到的中国,相喊用稚嫩的声音笑着说。

走进教室,如果不是老师介绍,根本无法区分谁是中国学生,谁是缅甸学生,因为他们上课一样认真听讲,课间一同嬉闹玩耍,并无区别。校长孙加亮介绍,在学校,对于孩子们来说,没有国别区分,孩子们讲同样的语言,相处十分融洽。三年级学生焕亮的家在缅甸贺乱村,距离边境线1公里。当笔者问他学过什么古诗,他随即流利地背出唐诗《赠汪伦》。

谈到校园生活,身穿白色上衣,绿色筒裙的焕亮掩饰不住内心的喜悦:“我在学校每天都过得很充实,和许多中国朋友相处很好,还能喝牛奶、吃点心。”在银井边防小学念书的缅甸小学生,能免费享受到中国义务教育和先进的教育资源,并全部纳入“两免一补”和营养早餐改善计划。

如今的银井边防小学已成为中缅两国情谊的美好见证,延续着两国世代友好的佳话,充分展示了大国形象,也展现了大国担当。2016年12月,银井边防小学被国家民族事务委员会评为“全国民族团结进步创建活动示范学校”;2023年8月,被教育部、中央军委政治工作部评为“全国国防教育示范学校”。

“我们在独特的边防小学学习,团结互助亲如一家,血脉相连是永远不变的情愫,同一个世界,同一个学堂,见证两国情谊,世代友好的历史……”课间,银井边防小学的孩子们用稚嫩童音大声唱着由银井分站与学校共同打造的《边防小学校歌》,唱出了中缅情谊世代相承的希望,久久回荡在边境线上……