毛奇龄《唐七律选》中的诗学思想

2025-02-09高冉

【摘要】清初的诗歌批评极为活跃,涌现出大量的唐诗选本,毛奇龄主编的《唐七律选》即是其中之一,此选本专选唐人七律,通过其选录情况和批点评语等方面可以看出毛奇龄的诗学思想。毛奇龄少时喜爱宋元之诗,步入仕途后却转而宗唐黜宋,同时因为早年师承和政治立场等方面原因,毛奇龄尤为推崇涵蕴雅正的诗风。此外,毛奇龄论学喜辩论的特点又使得他在诗论著述中与同时代的学者观点有着紧密交流,反映出了当时的诗坛风气。

【关键词】毛奇龄;《唐七律选》;诗学思想

《唐七律选》是清初诗人毛奇龄在其晚年专心著述时期所编纂的一部专选唐人七律诗的唐诗选本,现有康熙四十一年刻本藏于中国国家图书馆,本文即以此为底本展开研究。该刻本共四卷,选七十五家诗人共二百零六首七律,前有毛奇龄自作序文一篇,批语以夹批和尾批为主,偶有眉批,尾批多有引用毛奇龄早年所作《西河诗话》。

学界过去对于毛奇龄的研究多偏重于经学方面,对于毛奇龄的诗歌以及诗学思想方面的研究则较为薄弱,蒋寅《清初钱塘诗人和毛奇龄的诗学倾向》与张艳《毛奇龄与唐宋诗之争》等文主要结合《西河诗话》探讨了毛奇龄的诗学倾向,这些针对毛奇龄诗歌方面的研究却对《唐七律选》多有忽略,仅有少部分著作略有提及,如孙琴安《唐诗选本提要》对于《唐七律选》的刊刻时间以及收录评注情况有简要概述,但对于《唐七律选》则仍未有全面或专门的讨论。

一、少好宋元,转而宗唐

清诗从“南施北宋”开始,易代之际一批遗民诗人所带来沉重的民族意识逐渐淡化,他们的诗歌开始以新的面貌和现政权取得和谐相处,各种思想在诗坛产生交锋,明初的“唐宋诗之争”重新进入到诗坛当中。

宗宋派如吴之振、吕留良、吴自牧编定《宋诗钞》在当时影响极大,宗唐派的顾炎武、李因笃、朱彝尊、王士祯等人亦大力推崇唐诗之天然而贬斥宋诗之斧凿。在此背景下,毛奇龄所编选的《唐七律选》于康熙四十一年(1702年)刊成,其在开篇的《序》中即提到在康熙十八年(1679年)施闰章、汪懋麟二人对于唐宋诗态度不同而产生的论争一事:“前此入史馆时,值长安词客高谈宋诗之际。宣城侍读施君与扬州汪主事论诗不合,自选唐人长句律一百首以示指。题曰:馆选。”①施闰章编选唐人长律以明其宗旨,这便是毛奇龄《唐七律选》的底本。

在《唐七律选·序》中可以看出,毛奇龄遍选《唐七律选》的目的即是希望以唐诗选本的形式来标举唐音,由此所表现出了强烈的宗唐立场,这点在后世刘声木所作的《苌楚斋四笔》中也有提及:“太史学问淹通,撰述宏富,在国朝自不能不推为大家,惟其生平撰述与宋儒相诘难。”②同时,《唐七律选》的诗后评语中也多表露此意,如在张说所作《幽州新岁作》后有言:“宋人欲去小序,不知诗全赖题序认作者之意”③,此处直接指出宋人作诗的谬误在于其“去小序”而失“作者之意”,这种在方法上的谬误使得宋人不可能做出优秀的诗歌,是从根源上对于宋代诗学的否定。事实上,毛奇龄不仅“与宋儒相诘难”,而且也与明人论诗针锋相对,特别是对于“明七子”有颇多非议之处,其认为“明诗只顾体面,总不生活,全是中君恶习,不可不察也”④。

由《唐七律选·序》可见,毛奇龄将唐代七律的创作分为神景、开宝以后、上元大历、元和长庆四个阶段,选本共四卷基本按照时间顺序进行编排(其中两位诗僧与两位女性诗人编于最末),共选七十五家诗人所作的二百零六首七律,其分布情况大致如下:

其中另有孟昌期之妻“孙氏”作诗一首,其人生卒年不详,未列于上表。

由上表可见,中晚唐选录的诗人与七律在数量上远超过初盛唐所选,似乎表明编撰者毛奇龄对于中晚唐七律的偏爱,前人研究中亦多有此论断,但实则不然,由毛奇龄所作的篇首的《唐七律选·序》中便可见端倪:

尝校唐七律,原有升降。其在神、景,大抵铺练严谧,偶丽精切。而开、宝以后,即故为壮浪跳掷,每摆脱拘管以变之。然而声势虚扩或所不免因之。上元、大历之际,更为修染之习,改钜为细,改廓为瘠,改豪荡而为琐屑。而元和、长庆则又去彼饰结,易以通侻,却坛垆揖逊而转为里巷俳谐之态。虽吟写性情、流连光景,三唐并同,而其形橅之不齐,有如是也。是以宋袭长庆,元袭大历,嘉隆袭开宝,皆欲递反旧习,而自趋流弊,翻就污下。⑤

毛奇龄在《序》中的评语可见其对于唐代不同时期七律的看法,对于“神、景”时期的七律,他给予“铺练严谧,偶丽精切”的高度评价,而“开、宝以后”的七律虽然不免有“声势虚扩”的弊病,但总体上“壮浪跳掷,每摆脱拘管以变之”的求新求变之趋势也是值得肯定的,而对于“上元、长庆”与“元和、长庆”时期的七律,毛奇龄的态度则是贬大于褒,前者“改钜为细,改廓为瘠,改豪荡而为琐屑”,后者则“坛垆揖逊,而转为里巷俳谐之态”。最后,正因为“上元、大历”与“元和、长庆”时期的诗风愈下,宋、元两代又多学习此两阶段之诗法,这也成为毛奇龄祧唐祢宋诗学主张的论据。

值得注意的是,中晚唐时期的七律在律法方面较之初盛唐时期要更为成熟,而初盛唐时期七律中不合律的作品则相当多,毛奇龄在《唐七律选》中不乏选录了此类在律法上不成熟的七律,在评点时仍然给予正向评价。例如岑参的《使君席夜送严河南赴长水》一诗前半首后有评语“此以四句完题。虽起稍偏仄,而承甚紧切,且对仗浑化,兼无熟气”⑥。虽然此首七律在音韵方面并未完全合乎法度,但毛奇龄在《唐七律选》中从诗意的角度给予了肯定。再如王维的《春日与裴迪过新昌里访吕逸人不遇》一诗后评“初唐多失拈律,以新倡律法未能调也。然盛唐尚有之如李白、岑参、高适、杜甫辈俱所不免,且倍觉超俊”⑦,此处评语则更为直接地表明毛奇龄对于诗律尚未完备的初盛唐时期所创七律在律法方面的宽容,以及对于诗意的重视。

除此之外,毛奇龄对于中晚唐的诗人及其七律之作多有批评之语。例如批评中唐诗人韩翃“中唐至君平气调全卑”“刻求新别,翻落小家”⑧,显然毛奇龄在诗歌风格上更偏爱初盛唐的气势恢宏,并且对中唐时期一些诗人作诗刻意求新求奇的风气表示鄙夷。再如选本中批评晚唐时期的皮日休、陆龟蒙二人“蟹奴燕婢、鸦舅鼠姑,倡于元白而盛于皮陆,今则成恶道矣”⑨,也是如此。

虽然在《唐七律选》与《西河诗话》等著作中毛奇龄表现出了强烈的宗唐黜宋倾向,但在少时毛奇龄却是喜好宋元时期诗作的,这一点在《张澹民诗序》中有自述:“予少好宋元人诗,既而随俗观钟伯敬选诗,又既而悉弃去,效嘉、隆间王李吴谢边徐诸诗”“今距三十年,海内为诗家又加于昔,而变易百出,复有窜而之宋元者,而澹民之诗则犹从嘉、隆而进之于唐,其不为习诱若此”⑩。关于毛奇龄之后诗学旨趣的转变,则在《刘栎夫诗序》中有所提及:

予每诵云间之为诗,辄念黄门当日以古学翦辟蓁薉,夺楚人邪说而归于正,何其雄也。今则宛陵、涪川篡行于世,毋论其所宗者樔钱氏,亵败不足深据……而一二人为圣俞、山谷而即已大噪于时,然则其所尚者止藏瘢廋慝,当逋逃之数,而非丈夫抒才见学之能事也。⑪

毛奇龄在这段《序》中指责梅尧臣、黄庭坚不是“抒才见学之能事”,同时在清初诗坛之中,其对于云间派领袖陈子龙以古学归正诗统的做法给予了高度评价,也批判了宗宋派的钱谦益等人。可见,毛奇龄的诗学倾向经历了一个由少时喜爱宋元诗,后转而宗唐的过程,而这种诗学倾向转变的原因与其师承关系及政治选择密不可分。

毛奇龄早年师承陈子龙,根据《明史》所载,崇祯十三年至十七年(1640—1644年),时任绍兴府推官的陈子龙惊叹毛奇龄在诗文方面的才华而将其补为诸生,因此对青年时期的毛奇龄有知遇之恩。陈子龙主张克服明代前后七子诗歌的拟古之弊端、再树唐风格调,这点对于毛奇龄产生了很大的影响,《唐七律选》中毛奇龄对作为宋元诗风源流的长庆、大历时期诗歌也予以批驳。

除了早年师从陈子龙的经历之外,毛奇龄的政治选择也是其转而宗唐的重要原因。毛奇龄在康熙十八年(1679年)入朝为官后接触到了朝廷的权力中心,进而了解到了康熙帝对于唐诗的推崇。作为天子近臣,为了迎合圣意,毛奇龄更加强烈地推崇唐诗而贬斥宋诗。“古人文字,每遇难解处,正是佳处,慎勿轻改。惟宋儒最易改前人文字,至有埋没原本处。此文之厄,不可不戒”⑫,此处毛奇龄不仅贬斥宋诗,也连带宋代学者一同批评。

二、皈依“云间”“格调”二派,推崇涵蕴雅正诗风

毛奇龄早年师从陈子龙,皈依云间派麾下,而由于陈子龙的诗学思想深受格调派影响,毛奇龄对于格调派及其领袖沈德潜的诗论也颇为推崇。起源于明代的格调说以唐人为诗学圭臬,着眼于诗歌的气格声调,沈德潜对其进行深化,引入儒家思想伦理的因素,推崇温柔敦厚的诗歌风格,毛奇龄对此深为赞同,这在《唐七律选》的选评中也有所体现。

首先,毛奇龄论诗注重律法,其另有一本唐诗选本——《唐人试帖》流传于世,此书专选唐代试帖诗,与《唐七律选》的成书时间仅隔一年,现今所见刻本多为二书合刊版本,二书在诗学思想方面多有关联之处。《唐人试帖》中毛奇龄借八股文法分析试律诗之章法,对试律诗的诠题、赋写、调度、句法等方面均进行了技法性的论述,可见其对于诗歌律法的关注。

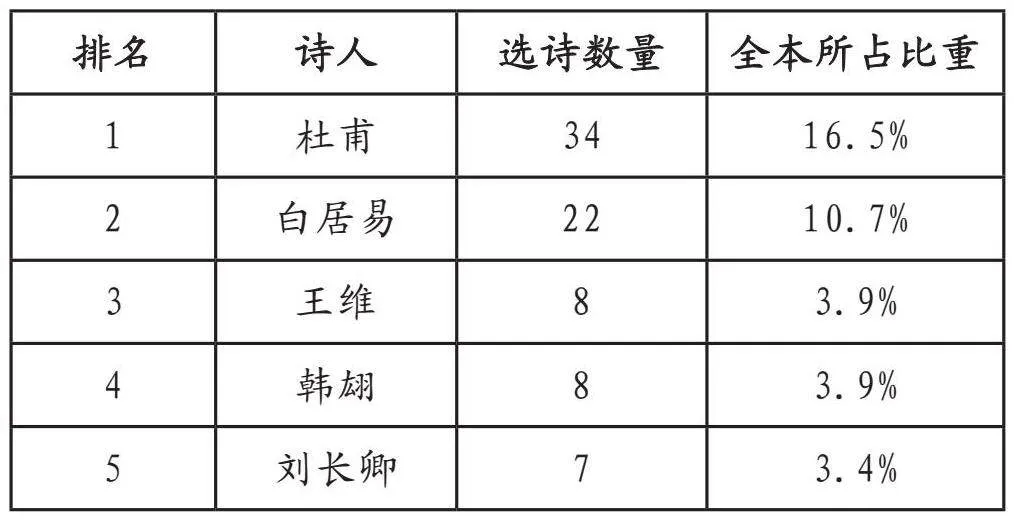

而从《唐七律选》的选录诗歌情况也可以看出毛奇龄对于七律律法的重视,选本中选唐代七十五家诗人的二百零六首七律,现将选本中选诗数量靠前的五位诗人列为下表:

由此可以看出,毛奇龄偏爱杜甫与白居易的七律,不仅这两位诗人的七律收录比率超过百分之十,而且仅这两位诗人在名后有评语,其余诸诗人皆在姓名之后紧接诗作。

毛奇龄对于杜甫的喜爱主要源于两方面。一方面是杜甫七律技法纯熟,为后世典范。在杜甫之前,七律虽然早已产生,但两百年来发展缓慢,直到杜甫的出现才使得七律的创作风貌出现巨大进步,这首先表现在其扩大了律诗的表现力,尤其是在表现形式方面创造了连章体。“连章体”组诗相较于单式律诗而言可以表达出更加复杂的情感内容,其中最为优秀者莫过于杜甫在“天宝战争”时期所作《秋兴八首》。毛奇龄在《唐七律选》中选录了《秋兴八首》中的五首,并在第一首后做了总评,可见极其看中这组七律。除了“连章体”七律以外,杜甫还善于创作拗体七律,使得七律这一诗体减少格律的限制从而拥有更强的表现力,《唐七律选》中选录了杜甫现存十余首拗体七律中《题郑县亭子》这一篇,此诗为杜甫赴华州经过郑县时登亭所作,首联首句即为拗句,第二句入正格不救首句之拗,其余三联也均为正格,章法井然,足见杜甫拗律的变化之丰富。

另一方面,杜甫在大量的诗作中表现了心怀天下的爱国情怀,这使其在后世文人心中成了忧国忧民的传统儒家士大夫形象代表。在清初这样政局动荡的背景下,杜甫更加成了当时广大文人所推崇的对象。不仅如此,毛奇龄早年曾参加过抗清战争,中年时期又有二十余年颠沛流离的经历,晚年因疾病归家,这与杜甫的人生经历颇为相似,因此毛奇龄对于杜诗所表之情感同身受,进而偏爱杜诗便是情理之中了。

除杜诗外,《唐七律选》中收录白居易的七律作品也较多,共二十二首,仅次于杜甫所选七律数量。一方面,白居易是唐代创作七言律诗最多的诗人,其一生创作了五百余首七律,大大超过了前人七律的创作数量。另一方面,七律的体式经过杜甫的创造之后达到了相当精醇的境界,此后的几十年中优秀诗人诗作繁丰,白居易却能在这种空前繁荣的局面中将七律再次提升到新的高度,其主要贡献是增强了七律的叙事功能以及通俗化的倾向。因此,《唐七律选》中对白居易评价甚高,在开篇即赞“乐天为中唐一大作手,其七古五排空前掩后,独七律下乘耳,然犹首领元和、长庆年间”⑬。

不过,《唐七律选》对白诗也并非完全肯定,如在《闲居春尽》一诗的尾联评价“冬裘夏葛相催促,垂老光阴速似飞”“单以衣服作结承接不妥且语亦俚甚”⑭,这里批评了白诗语言过于通俗的弊病。

除去上述两位尤为偏爱的诗人,毛奇龄在《唐七律选》中对于其他诗人诗作的评语中也多有涉及律法方面,例如其评价杜审言《大酺》一诗:“此七律正体也,八句皆得对仗,每句前四字皆甓宝,每物流律善必倍加研练,此三唐一法也,降此渐变矣。前四字甓宝三唐皆有之,即中晚后极尚薄,犹有刘禹锡、白居易。若五六研练,则通首至此,一弛散便佻佻矣,观崔颢黄鹤楼通首全不对而五六必对,此易晓耳”⑮,此处不仅赞扬了初唐七律格律方面的严谨,而且提及作诗之法以示后人。毛奇龄在此处对杜审言的“正体”七律极为赞赏,但其对七律“变体”亦无偏颇之见,《唐七律选》全本最后一首孙氏所作七律《闻琴》颈联“近比流泉来碧嶂,远如玄鹤下青冥”下有夹批“中四连用四虚纽,纯以七古调入律又一变法”⑯。这些诸如“格”“调”“气”“律”等诗学概念皆是格调派的常用术语。

在诗歌旨意方面,毛奇龄以儒家思想伦理为圭臬,推崇涵蕴雅正的诗歌风格,这点同样在《唐七律选》中有明确显现。

李商隐也是一位在七律诗歌创作方面有突破性成就的诗人,他一方面取法杜甫,特别是杜甫“夔州七律”的创作思路,即在七律法度之内寻求流动变化,同时追求拗峭与表现内容的统一。另一方面他又自铸伟词、自成一家,是晚唐时期引领七律创作风尚的诗人。但是毛奇龄对杜甫之七律推崇备至,却又不喜效法杜甫又能自成一家的李商隐,《唐七律选》中只选了李商隐的一首七律——《马嵬》,且对此诗评价不高:

西河诗话曰张南士生平不喜李商隐诗,旧嫌其堆砌,此病犹小最不足虑,是半明半暗。假如世所选本列第一无如锦瑟一诗,承句云一弦一柱思华年已口赧矣,乃落句云此情可待成追忆只是当时已惘然是底言,此可称通人语矣。是诗五六句对仗稍通脱然首句不出题不知何指,三四句殊庸无意,落句则以本朝祖黄帝而调笑如此,以视杜诗之忠君爱国其身分何等虽轻薄不至此矣。⑰

通过《马嵬》一诗下面的评语,毛奇龄不喜义山七律的原因可见一斑。李商隐七律中堆砌辞藻的弊病还属细枝末节,重点在于其诗作中所表现的“半明半暗”的朦胧多义,尤以其《无题》诗最为明显。更为重要的是,《唐七律选》中对《马嵬》一诗尾联“如何四纪为天子,不及卢家有莫愁”批评“以本朝祖黄帝而调笑如此”,又与杜诗“忠君爱国其身分何等虽轻薄不至此”相对比,可见,毛奇龄对于杜甫推崇之至的另一重原因在于其诗中所蕴含的忠君爱国之情,而贬斥李商隐诗的原因也就在于此。

《唐七律选》在王维《敕赠百官樱桃》一诗后引用了《西河诗话》当中邑先进与先教谕兄论诗一事,二人将王维与韩愈同以“谢樱桃”为题的诗作对比,认为王维诗更胜一筹,其诗之佳处在“温厚”而非“流丽”,韩愈诗中则少了对于皇恩的歌颂,故二人“身份其相去霄壤如此”。由此可见,毛奇龄在诗风上更推崇温厚雅正的诗,这在《唐七律选·序》中也有所体现,毛奇龄在《序》中直言“四唐”七律风貌各异,但偏爱“铺练严谧、偶丽精切”的初唐七律,虽也赞扬开、宝以后的七律气势豪荡,但相较于涵蕴雅正的初唐七律则有“声势虚扩”的弊病。

三、论诗立异好辩,紧系诗坛风气

就研究学问方面而言,毛奇龄是一位自我意识相当强烈的学者,在行为上集中表现为其论学喜辩论,并且观点常与时人立异。与毛奇龄同时代的经学家阎若璩曾著述论文集《古文尚书疏证》,并在其中以诸多论据论证古文《尚书》为伪书,毛奇龄阅后即撰《古文尚书冤词》八卷予以驳斥,主张古文可信与其针锋相对,不仅如此,毛奇龄还编写了《折客辨学文》以记录其与人讲学辩论之事。

在论诗方面,毛奇龄也秉承了其在论学方面的一贯主张,与其说其著述大量的论诗之文是喜好论诗,不如说是喜好与人相辩。毛奇龄在《西河诗话》中记载了一段其与他人论宋诗的例子,毛奇龄以“水中之物,皆知冷暖,必先以鸭,妄矣”反驳汪蛟门舍人认为东坡诗“春江水暖鸭先知”“正是河豚欲上时”两句优于唐人“花间觅路鸟先知”的观点⑱。诗人触景生情,将即时的所思所感抒发于笔端是常见的诗歌创作过程,但此处毛奇龄刨根究底,执着于客观物理,表现出了其在论诗时的拘泥之弊。

《唐七律选》中的很多诗论也展现了毛奇龄与时人相异的独到见解,例如对于杜甫《秋兴八首》的选评。明末清初是文人批杜注杜最为活跃的时期,涌现出了诸如王嗣奭的《杜臆》、钱谦益的《钱注杜诗》、仇兆鳌的《杜诗详注》、金圣叹的《杜诗解》此类大量的校注本、笺注本等等,其中均有对于《秋兴八首》的评注,毛奇龄在《唐七律选》中指出了这一时期对于《秋兴八首》评注的一大特点:即“以时事如梗”,这当然与这一时期由于社会政治方面的变革而产生的华夷之辨有关,其中还有不少学者深入挖掘《秋兴八首》背后的历史,以安史之乱映射明清易代,进而表露内心的苦闷。

此外,这一时期无论是杜诗选本还是唐诗选本,都将《秋兴八首》视作一个整体,在选录之时也往往将八首全部收入,以现代文学史的眼光来看这无疑是一种进步,也是杜诗接受史的正向发展。但毛奇龄在《唐七律选》中颇有“冒天下之大不韪”的态度,只选《秋兴八首》中《玉露凋伤枫树林》《千家山郭静朝晖》《蓬莱宫阙对南山》《昆明池水汉时功》《昆吾御宿自逶迤》这五首,并对此解释:“旧谓杜诗以八首冠全集,又谓八首如一首,阙一不得,皆稚儿强解之语。若以时事入梗作断则又无学人所为,不足道矣,只八首原有得失,世并不晓,所当明眼人一指破耳。”⑲这里毛奇龄认为时人对于《秋兴八首》整体性的重视是“稚儿强解”,可见其恃才傲物,并且也表明自己认为这八首诗“原有得失”,所以并非全为珍品。金圣叹、仇兆鳌以“起承转合说”解《秋兴八首》,认为八首为一整体的原因在于一二为起,三四为承,五六为转,七八为合,这种以八股式解诗的方法在清前期颇为流行,毛奇龄也有使用,其在《唐七律选》的合刊本《唐人试帖》中即用此法解诗。此外,毛奇龄的另一著作《西河诗话》中也有其对于世人解杜诗的驳论,如《石壕吏》一诗的前四句,因为“看”不是韵,所以在《宋本杜工部集》中被改为“守”字,这样修改之后,“村”与“人”,“走”和“守”皆是同韵,但毛奇龄却对此十分惋惜:“予长叹宋人无学,又强解事,致工部佳句改刻将千年,几致蔑没。”⑳

毛奇龄《唐七律选》中的评语多直言不讳,例如在李颀诗后的批评之语:“至嘉、隆诸子以李颀当之,则颀诗肤俗,不啻东家矣。明诗只顾体面,总不生活,全是中是君恶习,不可不察也。”这里体现了当时清初试诗坛上对于明代诗歌的反思现象。就现代研究角度而言,明代的诗歌在艺术风格和思想内涵方面都对于清初诗歌的创作有着积极的影响,但清初世人对于明代诗歌总体上呈现出一种反思的态度,他们认为明代诗人的诗歌创作过于注重诗歌的形式技巧的“体面”而忽略了诗歌的本质情感,这就导致了诗歌“肤俗”的弊病,这种形式主义的倾向与当时繁荣安逸而导致过于追求物质享受的社会文化氛围不无干系。

除此之外,《唐七律选》中有七首诗以“恶劣”二字作评,这种在选本中优劣诗作俱选的做法,也显示出了一种与前人只选佳诗佳句入选本情况所不同的特立独行之处。如杜牧的《得替后移居霅溪馆》一诗后评“诸句俱劣”,再如赵嘏的《长安秋望》一诗尾联“鲈鱼正美不归去,空戴南冠学楚囚”,被批评为“劣句”,这联抒写胸怀,表示诗人毅然归去的决心,同时用了西晋张翰与春秋钟仪的两个典故。此诗从情感上而言并无错漏之处,但毛奇龄认为“鲈鱼正美不归去”一句犯了孤平,这一点与毛奇龄同时代的诗人王士祯在《律诗定体》中予以反驳,其认为在五律的偶数句中,当第二字是“平”,第四字是“仄”时,第一字必须用平,不能用仄。在七言近体中,第一字平仄可以不论,第三字和五言第一字规则相同。可见,“孤平”句只会出现在偶数句中,仄声收尾的句子不可能出现孤平句。“中仄仄平仄”和“中平中仄仄平仄”一开始就不在“孤平”的讨论范围中。五律偶数句,且第二字为“平”,第四字为“仄”,就只有“平平仄仄平”一种。换言之,五言“孤平”的形式只有一种,便是“仄平仄仄平”,七言孤平的形式则是“中仄仄平仄仄平”。

毛奇龄的诗论虽然有时过于激进,但却表现出了其深思好学的治学态度。同时,毛奇龄身处清初诗坛的中心,对于当时学者的诗学动向反应敏锐,很大程度上反映了当时的诗学风貌,对于当代的清初诗歌研究有着极大价值。

七律是完全在唐代产生、发展,以至成熟的诗体,历来也被众多文学家认为是最难的诗体,从这两方面来讲,七律就尤为能够展现唐诗的风貌和精髓,因此清代专选七律的唐诗选本有相当数量,除了本文所研究的《唐七律选》外,还有毛张健的《唐体肤诠》、赵臣瑗的《山满楼唐诗七言律笺注》等。相比之下,毛奇龄编选的《唐七律选》在体量上更具有小而精的特征,诗评方面也独具特色,体现了毛奇龄独特的诗学思想,其价值与影响仍具有很大研究空间。

注释:

① (清)毛奇龄:《唐七律选·序》,康熙四十一年学正堂刻本。

② (清)刘声木:《苌楚斋四笔》卷七,直介堂丛刊本。

③ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷一,康熙四十一年学正堂刻本。

④ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷一,康熙四十一年学正堂刻本。

⑤ (清)毛奇龄:《唐七律选·序》,康熙四十一年学正堂刻本。

⑥ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷一,康熙四十一年学正堂刻本。

⑦ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷一,康熙四十一年学正堂刻本。

⑧ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷三,康熙四十一年学正堂刻本。

⑨ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷四,康熙四十一年学正堂刻本。

⑩ (清)毛奇龄:《西河合集·序》,康熙年间萧山毛奇龄书留草堂刊本。

⑪ (清)毛奇龄:《西河合集·序》,康熙年间萧山毛奇龄书留草堂刊本。

⑫ (清)毛奇龄:《西河诗话》卷四,康熙年间萧山毛奇龄书留草堂刊本。

⑬ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷三,康熙四十一年学正堂刻本。

⑭ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷三,康熙四十一年学正堂刻本。

⑮ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷一,康熙四十一年学正堂刻本。

⑯ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷四,康熙四十一年学正堂刻本。

⑰ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷四,康熙四十一年学正堂刻本。

⑱ (清)毛奇龄:《西河诗话》卷五,康熙年间萧山毛奇龄书留草堂刊本。

⑲ (清)毛奇龄:《唐七律选》卷二,康熙四十一年学正堂刻本。

⑳ (清)毛奇龄:《西河诗话》卷七,康熙年间萧山毛奇龄书留草堂刊本。

参考文献:

[1]赵谦.唐七律艺术史[M].台北:文津出版社,1992.

[2]韩胜.清代唐诗选本研究[D].南开大学,2008.

[3]李世显.沈德潜诗学思想研究[D].安徽师范大学,2008.

[4]蒋寅.清初钱塘诗人和毛奇龄的诗学倾向[J].湖南社会科学,2008,(05).

[5]张艳.毛奇龄与唐宋诗之争[J].文学界(理论版),2011,(08).

[6]胡春丽.毛奇龄生平考辨[J].古籍研究,2016,(02).

[7]吴医坤.毛奇龄诗歌及其接受研究[D].华侨大学,2018.

[8]严迪昌.清诗史[M].北京:人民文学出版社,2019.

作者简介:

高冉,女,北京人,首都师范大学文学院硕士研究生,研究方向:中国古代文学。