公用主回路和离车充电等技术的换电领域应用

2025-02-03高鹏

【摘" 要】随着新能源重卡相关产品的逐步推广以及换电站相关生态的日趋拓展与成熟,提高换电电池总成及其车辆和换电站的使用灵活度与维修保养便利度、降低成本成为换电技术及相关车辆和生态产品能否进一步扩展应用推广范围的重要课题。文章对换电电池总成高压电能传输回路的时分复用方法,拓展实现公用主回路、充换两用、快慢充一体化、站内充电和离车充电等功能,分析换电电池总成进一步设计降本并提高兼容性和工况适应性的可行性。研究结果表明,这些新技术有较好的匹配应用效果,能降低对换电站等设备的依赖度,弥补充电桩资源不足,降低电池总成对车辆的捆绑,提高车辆运行率,降低建设投入,助推换电技术推广,对扩充换电车型及其生态圈适用场景和区域辐射能力具有重要意义,但也存在一些局限性需后续优化完善。

【关键词】新能源重卡;换电;公用主回路;充放一体;离车充电;快慢充一体化

中图分类号:U469.72"""" 文献标识码:A""" 文章编号:1003-8639(2025)01-0031-04

Application of Common Main Circuit and Off-vehicle Charging Technology in the Field of Power Change

GAO Peng

(Xuzhou XCMG Auto Manufacturing Co.,Ltd.,Xuzhou 221000,China)

【Abstract】With the gradual promotion of new energy heavy truck related products and the gradual expansion and maturity of the related ecology of the changing station,improving the use flexibility and maintenance convenience of the battery assembly and its vehicles and the changing station,and reducing the cost have become an important issue for the further expansion of the application and promotion range of the changing technology and related vehicles and ecological products. In this paper,the time-division multiplexing method of the high-voltage power transmission circuit of the battery assembly was developed to realize the functions of common main circuit,dual-use charging,integration of fast and slow charging,in-station charging and off-vehicle charging,and the feasibility of further design of the battery assembly was analyzed to reduce cost and improve compatibility and adaptability of working conditions. The research results show that these new technologies have a good matching application effect,which can reduce the dependence on equipment such as changing power stations,make up for the lack of charging pile resources,reduce the battery assembly's binding on vehicles,improve vehicle operation rate,reduce construction investment,and promote the promotion of electric replacement technology,which is of great significance for expanding electric replacement models and their ecosystem application scenarios and regional radiation capabilities. However,there are also some limitations that need to be improved in the future.

【Key words】new energy heavy truck;replace the power supply;common main loop;charge and discharge in one;charging away from the car;fast and slow charging integration

1" 换电重卡的技术现状

1.1" 换电底座的四接口和双回路模式

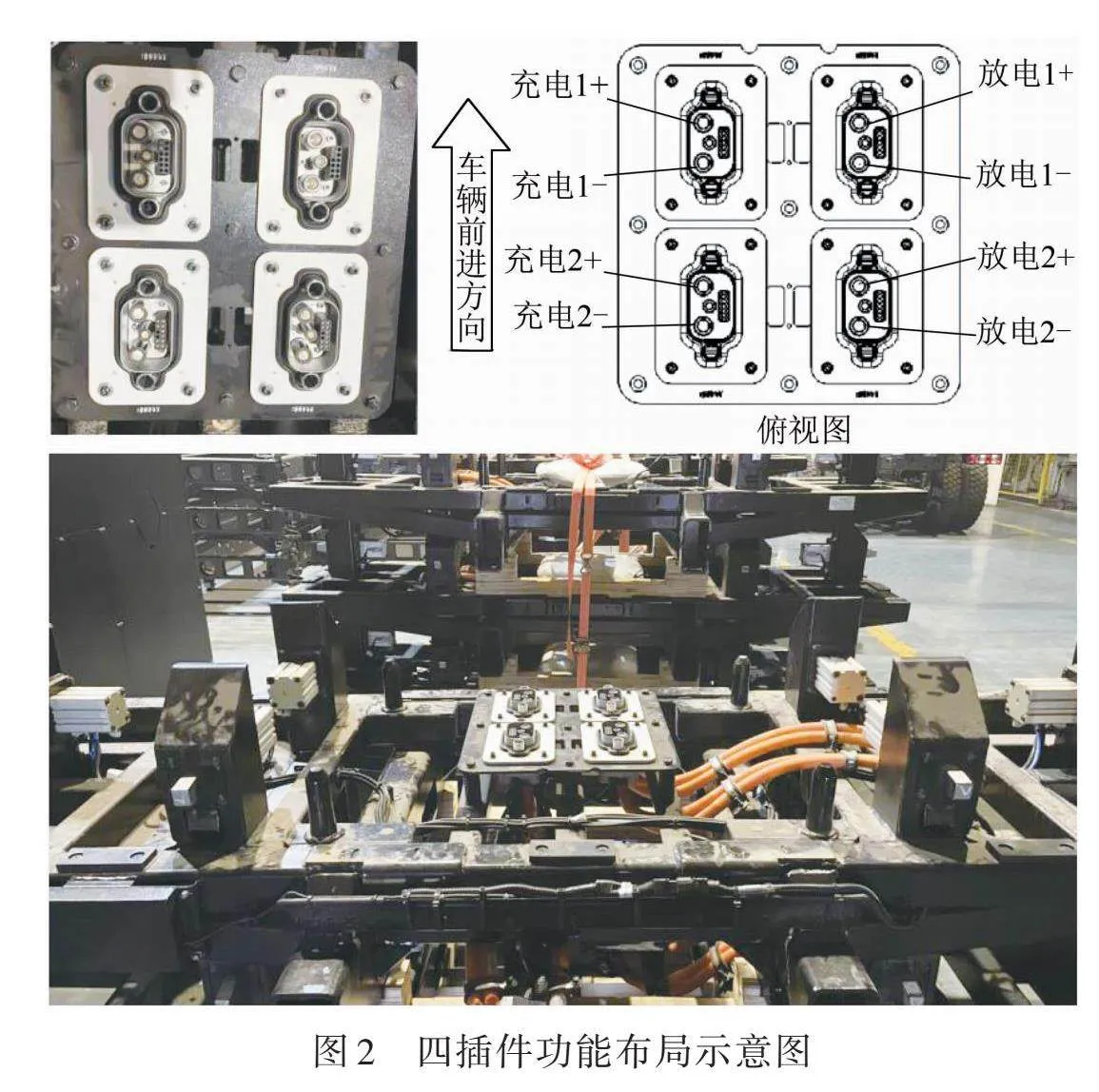

目前换电重卡技术采用的充电接口布置在换电底座侧面(图1),在换电底座和换电电池框体的接合部,通过换电连接器进行高压电路和低压信号的互通。

换电连接器通常设置4对,其中2对作为电池向车端提供电能输出的放电连接器,另外2对作为车端充电座向电池提供电能输入的充电连接器,充电和放电各走独立专用电能通路。图2为现有技术的四插件功能布局,分别为放电插件1/2和充电插件1/2,插件附近有功能文字标识,充电插件的高低压线缆从侧面引向底座侧方底部的充电插座。

站内充电时,同样采用充电回路的换电连接器向电池提供电能,其换电连接器数量存在冗余,充电通道只在充电时才能利用,处于单向工作模式且线路和设备利用率较低,存在通过设计优化进行功能整合、提高部件利用率、降低部件数量和成本等目标的技术可行性。

1.2" 现有技术的局限性

现有技术的换电电池必须与换电底座连接在一起,或者在换电站内与换电底座连接一起时,才具备充电能力,影响了车辆的运营效率,也体现出对昂贵配套设施的重度依赖性,尤其对故障电池的售后服务充电保养和充分发挥无配套设施地区的富余电能资源不利,需要通过研究得到优化提升。

2" 高压公用主回路技术

2.1" 通过时分复用实现公用主回路技术

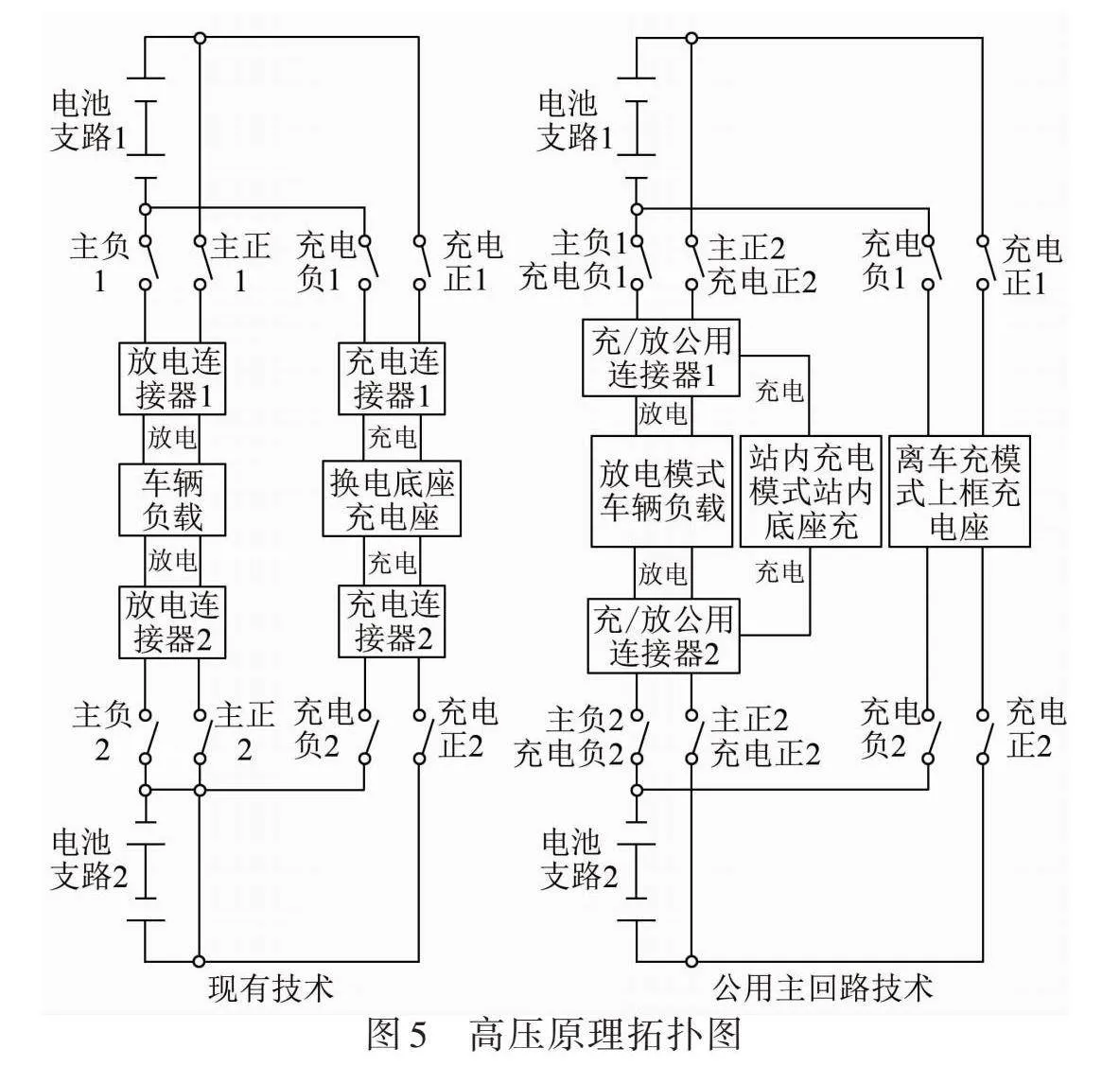

本研究提供了一种新的技术思路,即新能源电动车具备充放电互锁的保护功能。车辆行驶用电时不会通过充电桩或换电站进行充电,而充电时不会进入上高压行驶模式,若上高压状态时插枪尝试充电,则车辆会下高压以保证电路安全性。车辆在行驶放电和站内充电时两条电能通路不会同时工作,且每个工作模式下的电池相关主要能量通道在原理和构成上具有相似性,可将换电车辆的换电电池总成中的充电回路和放电回路进行整合,只保留一个充放电公用的主回路,依靠2对(高压正极和高压负极)换电插件连通换电底座和换电电池上框总成。

2.2" 模式识别与互锁功能的实现

在换电连接器的低压信号接口里设置一个信号针脚,作为站内充电模式的识别信号输入,换电站电池底座的换电接口对应针脚位置提供识别信号,用于电池系统进入站内充电模式。车辆换电底座的换电插件对应针脚无该识别信号,则可通过该模式识别信号让动力电池的BMS控制系统可以有效识别整车放电和站内充电状态,达成充放电互锁功能,实现高压系统的充放电安全保护。

2.3" 接触器工作原理及插件降本效果

换电总成内部的电池主正和主负接触器在放电模式下,起到将电池的电能与整车负载回路连通的功能。在站内充电模式下,电池主正和主负接触器起到将电池与换电站的充电桩充电回路相连通的功能,实现高压充放电的公用主回路功能,并节省2对直流正负充电接触器,缩短线缆和铜排,单车可节省物料成本约千元,降本效果显著。

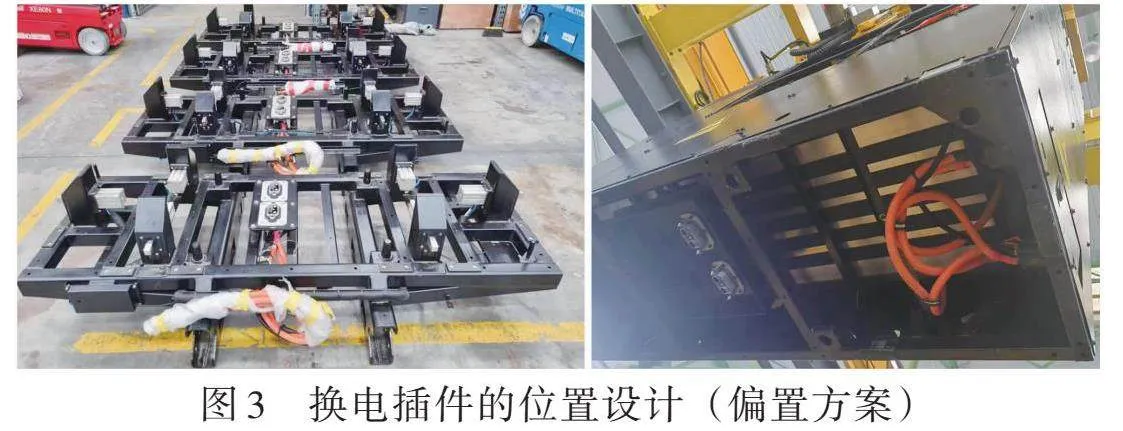

2.4" 换电插件的位置设计与兼容性

具备充换电公用主回路功能的车辆和其换电电池总成,设计时可将主回路正负换电插件设置在原技术下四插件中的正负充电插座的位置,实现公用主回路的电池可以使用相同的换电站等基础设施的通用性,如图3所示。图3中,公用主回路技术的换电底托和上框总成,两组公用换电插件布置在原四插件布局的充电插件对应位置(偏置方案)。

而换电站可通过程序控制策略设置,实现对采用两种技术的车辆VIN码和电池序列号进行识别,并针对性地做匹配绑定,确保新技术电池与相应的底盘对应匹配。也可采用将2对公用换电插件直接居中布置的方式,不过需要专用换电站适配其中置式的插件位置,在通用性上略有缺陷,见图4。图4为公用主回路技术的换电底托及换电电池上框,两组公用换电插件布置在居中位置(中置方案)。

3" 充换两用、站内充电模式和离车充电功能

3.1" 充换两用模式的结构原理

在取消2对充电用换电连接器后,将两组充电插座的安装位置设计布置在换电电池本体上,侧面偏下部位,线路直接向上接入电池的BDU配电柜内。这样,充电座和充电回路变成换电电池总成内部的一部分,在充电插座处预留BMS工作电的供电低压插件,BDU内仍然保留完整的充电接触器和相关控制功能,使得电池上框总成的本体实质上也具备了独立的充电功能所需的所有硬件基础条件,因此使用本技术的换电电池上框总成能够同时具备充电补能和换电补能的两种途径,即充换两用模式。图5为现有技术和公用主回路技术关于高压回路上的充/放电接触器及其换电连接器的高压原理拓扑图。

3.2" 站内充电模式的补能操作

在具备充换两用模式基础上,除了可以进一步实现在换电站内通过换电底座直接补能外,也可以在换电站的充电底座上通过充电座进行普通充电补能,车辆也可以利用换电站的对外充电枪头直接充电,即针对换电电池总成和车辆级别的站内充电模式。图6展示了换电欧标搅拌车采用公用主回路技术,实现站内桩对电池在整车的状态进行欧标双枪直流快充的应用场景。

3.3" 离车充电功能的原理及其实用性

因为电池本体具备了充电底座和全套充电回路所需的电源、能量通路和接触器控制部件,所以换电上框总成在离开换电站和车辆的时候,在BMS低压供电口提供工作电源情况下,可以通过普通匹配的充电桩直接进行充电补能。因为脱离了对车辆和换电站的依赖,实现了离车充电功能,这是换电电池系统的一个重要技术功能提升,可以极大提高工况环境适应性,降低基础设施投资拓展应用范围(换电站的投资规模在百万级别,降本和应用拓展效果极其明显),降低维修保养和补能的设备条件难度和资金要求,提高维修保养便利性,更加有利于换电整体生态的推广和应用。我司海外某区域广泛采用本技术,由代理商利用简便设备进行换电和离车充实施补能租售业务,具有极其灵活的运营模式,解决了终端客户充电桩不足以及不便投建大规模换电站的局限。图7展示了采用本技术的换电电池进行离车充电功能应用的场景,采用简易吊装设备进行非换电站内的吊装作业。

4" 换电电池总成的快慢充一体化功能

4.1" 商用车用充电桩的性能要求

随着中国新能源车的逐步推广,充电桩作为配套设施已提前在全国范围内全面建设普及。但由于乘用车和商用新能源重卡对动力电池的性能要求存在较大差异,导致两类车辆的动力电池总电量、电压范围上下限、充电功率、充电桩类型等存在较大差异,不能完全兼容通用。其中,乘用车充电桩输出电压通常在550V以内,而商用车充电桩通常在750V以内,且有逐步提高电压平台、降低充电电流、提升充电功率的趋势。而乘用车桩功率一般在12~44kW左右,商用车充电桩通常在60~300kW左右,商用车充电桩与乘用车桩在输出电压和功率上的差距将继续拉大。

4.2" 充电桩建设现状及商用车应急补能需求

市面上乘用车所用的低电压平台小功率的快充和慢充桩布点建设更为密集常见,适合商用车用的高压平台大功率直流充电桩暂时不能做到随处可见。因此,电动重卡往往采用定点专门配套大功率直流充电桩的方式来满足运营需求,但难免会出现临时变更运营区域和运营路线的情况,以及车辆电量续航管控不当导致的续航里程不足以回到规定补能点的突发情况。重卡用直流快充桩可以为乘用车补能,但是乘用车的低电压平台的直流充电桩无法为重卡补能,此时电动重卡将面临里程不足和无桩可补能的窘境。

重卡出于大功率充电需求的原因而在设计时没有考虑过慢充功能,尤其对换电重卡而言,换电插件内不具备慢充所需的线缆针脚空位,难于借用周边众多的乘用车慢充桩进行应急补能。

4.3" 海外市场商用电动重卡的慢充需求

对于海外市场,国外电动重卡起步晚,推广进度慢,加上地广人稀充电桩布置密度不足,现有市面上重卡用高电压平台大功率充电桩则更为稀少。且国外车辆极少全天运行,具备夜间充电的工况条件,加之国外20~40kW的大功率慢充桩较为普及,且部分地区存在交流桩用电成本低于直流桩的情况,存在明显交直流用电差价和峰谷电价。因此海外市场对于重卡交流充电功能的需求更为明显。

4.4" 慢充集成实现快慢充一体化

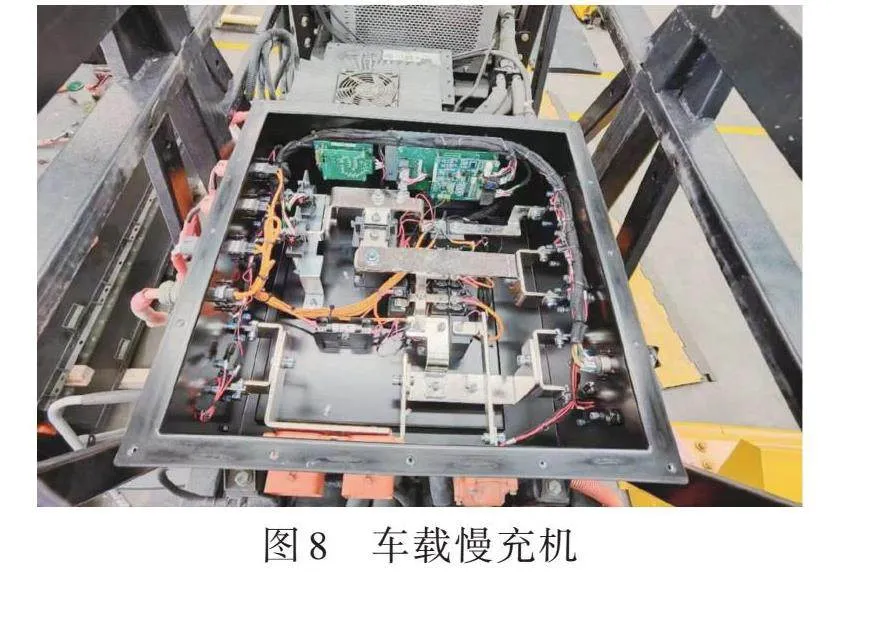

对于国标充电,可以将慢充插座与快充插座同时布设在换电电池总成侧面偏下位置,供电线缆和信号线接入BDU,内设慢充接触器,并在换电电池总成内部安装车载慢充机(OBC),见图8。图8为换电电池总成上框内的交流车载充电机及公用主回路下的BDU高压柜内部结构。

慢充机功能按应急充电或者夜间补能等不同需求,可选择从6.6~40kW不等的设备类型,20kW以上因功率较大,需要采用水冷散热模式,利用换电总成内的电池水冷机组及冷却液循环管路对OBC进行冷却控制。对于欧标CCS2等非国标充电标准,充电座为交流和直流一体的COMB式集成插座,更便于交流接口的布置,在设置EVCC通信标准转换装置基础上实现充电功能兼容。换电电池总成集成慢充后,实现换电电池总成的快慢充一体化功能,提高对使用工况环境的适应性,更利于在不同工况场景下的推广应用。

5" 结论

本文基于换电重卡的现有换电体系技术特点和应用中体现出的一些不足,贴合实际工况场景的需求,旨在探讨对换电电池总成的高压电能传输回路的时分复用方法,并基于此技术拓展实现公用主回路、充换两用、快慢充一体化、站内充电和离车充电等具体功能,分析了换电电池总成进一步设计降本并提高兼容性和工况适应性的可行性。研究结果表明本研究方向的诸多新技术均有较好的匹配应用效果,具备良好的工况适应性和环境兼容性,能大幅度降低对换电站等昂贵重资产设备的依赖度,弥补各地充电桩资源不足,降低电池总成对车辆的捆绑,提高车辆的运行率,对电池系统的维修保养和补能的设备要求更低,可以极大降低建设投入,充分发挥车电分离模式的效果,助推换电技术的大范围推广,对扩充换电车型及其生态圈的适用场景和区域辐射能力具有重要意义。尽管本研究提供了几项新的技术方法,并进行了一定的实践应用,但我们也认识到存在一些局限性,例如简陋环境下缺乏换电站的数据采集汇总能力,缺乏对离车充电池的充电补能参数采集,不利于对车辆运营工况的详细统计分析等,这将是后续需要继续优化完善的研究方向。

参考文献

[1] 高鹏,庄明兴.电池总成、电动汽车、换电站和充电方法:中国,202210200560.6[P].2022-05-31.

[2] 高鹏,庄明兴.电池换电总成及其控制方法、换电车、换电系统:中国,202111621806.9[P].2024-03-15.

(编辑" 凌" 波)