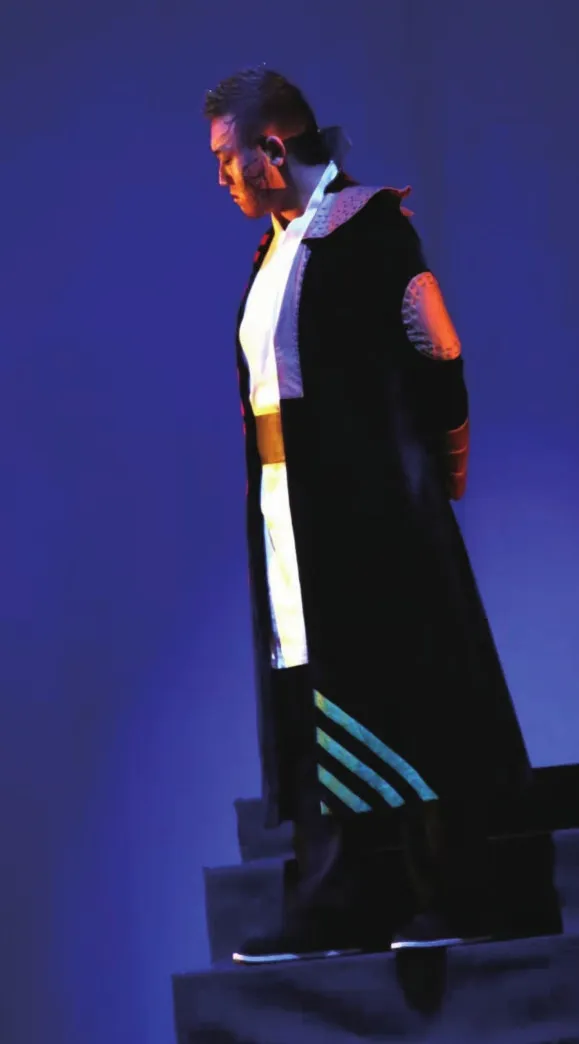

生亦何欢 死亦何求

2025-01-31张宝华

由付莉 ①编剧、作曲的室内歌剧《传说》,是中央音乐学院“2017中国室内歌剧创作推动计划”入选的六部优秀作品之一。作为原创神话题材歌剧,《传说》讲述了父亲为了女儿舍生忘死、感天地泣鬼神的故事,虽然此类题材显得老生常谈,但其价值和意义却是永恒的。有关中国当代室内歌剧题材内容优、劣考量等方面的论述,笔者已经在《新时代中国室内歌剧创作——体裁形式、题材内容、音乐风格及其评价》②一文中有关专门论述,不再赘言。本文想以戏剧“情境论”为基础,借《传说》中的故事为例,探讨如何将一个看似“老生常谈”的“话题”,编写成一部成功的歌剧脚本;在此基础上,进一步论证设定并构建音乐情境同样是有必要的,因为音乐情景与戏剧情境的“同频共振”,是一部歌剧的首要前提。

一、《传说》的戏剧情境

“戏剧情境”包含三个要素:“人物生存和活动的具体环境、对人物发生影响的事件、有定性的人物关系。”③室内歌剧《传说》共分两场,第一场交代并说明了故事的主要人物——老父亲;人物生存和活动的具体环境——深山;对人物发生影响的事件——老父亲为了救回刚刚死去的女儿;在深山之中苦苦寻找传说中的“还魂籽”,从白天直至深夜依旧没有找到。当父亲发现远处灯火通明的山洞时欣喜若狂,鬼魅在幕后演唱着“来,还魂籽,还魂籽,很多,很多,来,来,来……”,父亲一步步走入“幽冥洞府”。第一场是整部歌剧的“引子”,在第二场中,才进一步完善了人物活动的具体环境——幽冥洞府;对人物发生影响的事件——鬼王可以帮助老父亲死去的女儿重返人间,且鬼王看见老父亲愿意以命抵命换回女儿的生命,已经心生怜悯,但鬼魅却从中作梗,让老父亲以自己的鲜血帮助鬼王羽化升仙;有定性的人物关系——鬼魅本是鬼王的仆从,但因鬼魅要谋权篡位,所以有反目成仇、瞬间成为对立关系的可能性。

从以上《传说》中所设定的戏剧情境来看,有以下几种戏剧发展的方案:

方案一:父亲误入“幽冥洞府”,见到鬼王,自愿割腕献血,帮助鬼王升仙,鬼王被父亲感动,放还父女二人回到阳间……我想这不足以成为一部好的歌剧脚本。父亲为救女儿以命抵命,就感化了“菩萨心肠”的鬼王,未免显得平淡无奇,缺乏戏剧性;

方案二:鬼王、鬼魅沆瀣一气,不仅没有让女儿还阳,还残忍杀害父亲,鬼王吸干父亲鲜血羽化升仙,鬼魅接替鬼王宝座,成为“鬼蜮女皇”。此种剧情虽在常理之中,人、鬼毕竟势不两立,但也容易落下缺乏悬念,没有矛盾冲突的诟病;

方案三(也是《传说》第二场的主要内容):鬼王、鬼魅本打算让父亲有来无回,享受人肉盛宴,但父亲得知自己误入阴曹地府,面前的鬼王能够让女儿起死回生,马上跪地祈求鬼王放过女儿,自己愿意以命抵命。鬼王反问“死很痛苦,你可愿意?为什么?”,父亲答“可怜天下父母心”,鬼王听后与父亲同唱道“可怜天下父母心”。此时鬼魅看出鬼王心生怜悯、犹豫不决,便心生一箭双雕之计,走到父亲面前,劝说父亲:“鬼王早盼着羽化成仙,唯少一杯人血。你若想舍命救女,就把血献给鬼王。他见你这样诚意满满,必会让你女儿还阳。”在一段三重唱“生亦何欢,死亦何求”过后,父亲割腕倒地,鬼王震惊地对父亲喊着“等等!你等等”。鬼魅走上前去,将血滴入杯中下毒,呈现给鬼王并唱道:“我的王,毒血你尝,皇位我享。天下霸业,鬼蜮女皇!……”鬼王洞察一切,杀死鬼魅,送父女二人还阳。

方案三与前两种相比显然更有戏剧性。付莉加入鬼魅这一人物,制造鬼魅与鬼王之间的矛盾冲突,强化了“父爱”,加持了鬼王正义的一面,凸显了鬼魅的阴险与狡诈,这些“附加值”是值得肯定的,但依旧有以下三点戏剧情境值得探讨。

其一,鬼王在父亲割腕之前已经心存善念,被父亲舍生救女的行为所感动,以鬼王起死回生的“特权”来看,既然能够让女儿还阳,再救回父亲也应该是易如反掌,无论是此时的戏剧情境设定,还是鬼王的身份,都不至于使其震惊、还要大喊“等等!你等等”,就此来看,鬼王没见过什么大世面。

其二,虽然是“戏剧”,也不至于夸张到父亲割腕后马上倒地死去,我认为父亲死早了。

其三,对于戏剧情境的设定,体现了付莉作为女性编剧和作曲家的心思缜密,但对于戏剧人物性格的设定及诠释方面,却又体现出女性天真、单纯的一面。以父亲的性格设定为例,歌剧脚本中的说明强调:“父亲(男高音):善良、苦难,朴素的衣着,身上佩有匕首。”善良这一人物性格,不等同于“父爱无边”,哪怕在弱肉强食的动物世界中,父母舍弃生命保护孩子的例子都数不胜数,何况人类。父亲能够割腕救女是“人性”,不能代表其善良。另外,对于鬼王的性格设定为:“鬼王(男低音):正义与邪恶的双重性格,左白右黑的王袍。”对此我亦持有怀疑,鬼王再怎么正义,也是鬼,其“鬼性”决定着他是邪恶的代表,而不是正义的化身。另外,在“羽化升仙”的最后一杯人血诱惑面前,鬼王凭什么心生怜悯,正义感爆棚?就算是人,在涉及切身利益面前,能够有着如此清醒的认知都难能可贵,更何况马上就能升仙的鬼王?

“在一个多世纪以前,阿契尔提出一个问题:‘如果冲突不是戏剧的实质,戏剧的实质又是什么呢?’当时,他的答案是‘激变’。对于阿契尔的‘激变说’,人们一方面认为它‘丰富了我们关于戏剧性冲突的概念’,另一方面又洞悉到‘激变说’的实质在于重视‘戏剧’必须处理能够影响人的生活和情绪的各种情境。在我看来,阿契尔所说的‘激变’,只不过是情境的一种形态。”④

其实付莉在《传说》中的情境设定已经足够丰满了,笔者只是想在《传说》剧本中,尝试性地增加少量剧情和戏剧动作,来体现父亲的善良,其身上所配有的匕首也不应该仅仅是道具,而要发挥其“惩恶扬善”的作用;另外,鬼王是邪恶的化身,而不是正义的使者,放还父女二人回到阳间应该有一系列的心理变化过程。正是基于这种设想,才有了以下第四种方案。

方案四:鬼王见到苦苦哀求以命抵命的父亲,无动于衷,且动了杀心。但鬼王也有所顾虑,想到自己即将羽化成仙,鬼王内心闪过一丝善念:“过往杀戮太重,以后位列仙班难免遭人诟病。”鬼魅劝道:“大王不必多虑,既能喝其血羽化升仙,又能食其肉乐享美味,何其快哉?”父亲:“如果能救回女儿性命,我甘愿将鲜血与肉身奉与大王。”鬼魅:“你可自愿割腕滴血满于杯中,自行割肉奉与大王?”父亲:“只要能救回女儿,我愿意!我愿意!”鬼王听后为之一震:“自行千刀万剐之苦你也不惧?也不悔?”父亲:“我无怨无悔!为了女儿活着我什么都愿意做!”鬼魅递过杯子让父亲割腕滴血,鲜血喷涌而出,瞬间注满酒杯。当鬼魅来取血杯时,父亲无意间看到鬼魅在杯中下毒,企图毒死鬼王谋权篡位。鬼魅一边端着装满毒血的杯子呈献给鬼王,一边催促父亲自行割肉。此时的父亲由于失血过多脸色惨白,无力地以刀拄地。就当鬼王快要饮下毒酒之时,父亲拼尽全力用刀刺向鬼魅,同时大喊“血中有毒!”。鬼魅被刺中,父亲失血过多昏死过去。鬼王一边看着曾经“忠贞不二”的鬼魅竟对自己下此毒手,又看了看为女儿甘愿赴死的父亲,在奄奄一息之际还拼尽全力救自己一命,不禁被他的善良所感动。鬼王最后放还父女二人回到人间。

虽然在救鬼王的过程中,父亲不免会掺杂着救女的私心,但是在一个人奄奄一息,还能救喝他血的鬼王,无论出于什么目的,他都一定是个善良的人。另外,鬼王从一开始的“鬼性”——冷酷无情,无动于衷;到自己即将成仙后,之前喝人血、吃人肉的过往遭人耻笑的“人性”思虑;再到被父亲临死前拼尽最后的力气扑向鬼魅的善举所打动,最终放还父女二人还阳。这一系列“将鬼变成人”的戏剧性转变过程,比鬼王自带“正义感”要更符合《传说》的戏剧情境。当然,这仅仅是笔者的一种假设而已。

二、《传说》的音乐情境

如果说戏剧情境是由环境、事件、人物关系这三个因素构成,那么“音乐对戏剧产生作用,则主要体现在:刻画人物、引发动作、营造气氛这三个方面。”⑤我认为这三个方面也可以统称为歌剧中的“音乐情境”。虽然与戏剧情境相比,音乐情境的构建更加抽象且复杂,但从室内歌剧《传说》来看,付莉显然是下了一番功夫的。《传说》的乐队编制包括:笙(三十六簧)、长笛(兼短笛)、圆号、打击乐(三角铁、音树、吊钹、大锣、中国大鼓、大鼓、马林巴由一位演奏员完成)、小提琴(2)、中提琴、大提琴和低音提琴。

1.营造环境、烘托气氛

从营造环境、烘托气氛来看,付莉在音乐情境构造方面主要集中体现在弦乐音色的多样化处理手法,虚实相间,以及细腻的力度渐变处理过程中。

在进入第二场后,弦乐组依旧为营造紧张气氛发挥着重要作用,中提琴、大提琴和低音提琴的琴弓在靠琴马与靠指板演奏(sul tasto)⑦不停地切换,小提琴Ⅰ、小提琴Ⅱ和笙则以下行叹息式的长-短节奏组合模仿幽冥洞府阴森、恐怖,让父亲瑟瑟发抖的状态,仿佛在模拟着父亲呻吟着“冷……冷……”的唱腔。类似的环境模拟音效,还有第二场鬼王出场象征权力与邪恶的压抑气氛(第74—81小节)音乐;象征鬼魅阴险、狡诈的诡异气氛(第150—165小节)等。

2.引发动作、陈述事件

黑格尔在谈到戏剧作品的“起点”时说过,“在经验性的实际情况中,每一个动作都有许多先行条件,所以很难断定真正的开头究竟从哪一点起。不过就戏剧动作在本质上要涉及一个具体的冲突来说,合适的起点就应该在导致冲突的那一个情境里。”⑧

如果黑格尔所强调的先行条件,更多指向的戏剧动作,那么我认为在歌剧中的音乐情境中,有关陈述事件的先行条件则是音响。在《传说》第一场开始,大鼓的震音不骄不躁,在与马林巴主题“无缝衔接”进入之后,纯四度震音在pp力度下稳健地为故事开始营造了良好的氛围,为走上舞台的父亲踉跄的戏剧动作,以及即将以“哭腔”开始的叙事状态,做好了音色及音响的一系列铺垫。类似于父亲出场时的“音响先行”,在剧中鬼魅、鬼王都有着同样的处理方式,此处不一一展开。

我们应该有一个总体认知,即戏剧中的人物本身,看似是陈述事件的主体,但幕后的推手却是编剧或导演。但是在歌剧中,真正掌握“陈述事件”的进程速度,以及让矛盾冲突在特有的音响情境中喷薄而出的“操刀手”,则是作曲家。这一点,从《传说》的整体“叙事速度”来看便可见一斑。在第一场中,父亲尚在人间,当从人间一步步走向第二场——阴间的过程中,付莉对于音乐情节进程的速度结构布局,便发挥了积极作用。在第一场共计52个小节中,父亲的独角戏在陈述事件的过程中,速度区间经历了?= 43—56—58—68—58—82的变化。开始的缓慢速度,体现了父亲疲惫不堪、走投无路的苦难状态,在鬼魅引诱下,发现前边灯火通明的洞口,心中燃起一线希望,速度也随之推进,直至第一场最后急迫的?= 82的速度,体现了父亲救女心切的焦虑状态,这一切“陈述事件”的轻重缓急过程,都具体体现在作曲家的速度结构布局之中。

进入第二场,在第1—93小节中,叙事进程大致在?= 42—60—72—82—48—60的迂回状态中前行。当父亲突然明白了自己正身处阴曹地府,且眼前之人是能够救回女儿性命的鬼王之后大喜过望,节拍突然由四三拍转八三拍,速度变化区间为?= 150—120(第94—107小节)。在父亲在鬼王面前哭诉女儿年纪轻轻便被夺走生命的咏叹开始时,节拍又转至四四拍,速度降至?= 60—54(第108—119小节)。当鬼王与父亲的二重唱中询问,为什么父亲愿意用自己的性命换回女儿时,节拍转回八三拍,速度区间为?= 98—130—98—70(第120—145小节)……直到301小节,当鬼王发现鬼魅在血中下毒后掐住鬼魅的脖子,整部戏的矛盾冲突到达顶点,节拍为四四拍,速度为?= 112。

从“陈述事件”方面看,歌剧音乐的“叙事节奏”至关重要,因为它不仅关乎具体的戏剧动作,更影响着整部歌剧音响情境的谋篇布局。从《传说》的音乐速度布局可见,速度设定取决于作曲家对戏剧情境的理解和诠释,歌剧的叙事节奏与音乐的速度结构布局则息息相关。

3.刻画人物性格,托举人物关系

在歌剧中,音乐有能力跟随戏剧动作,甚至作为戏剧动作的先导或对戏剧动作产生有效的支持作用。正如约瑟夫·科尔曼所言:“决定动作的实施,观察动作的进展,跟随动作的执行——戏剧在处理动作时,实际上是在实践中规定动作的执行——戏剧在处理动作时,实际上是在时间中规定动作的特定性质。音乐能够非常卓越地完成这个任务。”歌剧音乐在刻画人物性格和托举人物关系方面的积极作用首先便体现在人声的处理方面。就像在歌剧《沃采克》中,贝尔格为什么依赖于高度个性化的朗诵调,有时甚至直接采用朗诵形式,而排斥演唱。究其原因,是《沃采克》⑨原作本身在戏剧史中就属于另类制作,作曲家遵循原剧富于刺激的文学节奏,朗诵更接近刻画沃采克压抑、扭曲的性格特征。

在《传说》中,付莉也采用了大量朗诵调并结合戏剧拖腔的演唱方式,来刻画父亲苦难的人物形象。在第一场的6—7小节中,扮演父亲的男高音,在唱到“悲兮、苦兮、叹兮、泣兮”时,根据音高提示的自由滑音和带有哭腔的滑音 ,与父亲颤抖的身体、无处安放的双手与仰天乞求的一系列戏剧动作产生了“同频共振”。当父亲以泣不成声的长音假声,与鬼魅在幕后飘忽不定、频繁切换的真、假声与高、低声相互对峙时,人与鬼,善与恶,忠与奸的人物关系跃然纸上。

在歌剧音乐中,当戏剧人物没有唱词,没有念白,仅有戏剧动作时,乐队音乐必须承担起托举人物戏剧动作的重任,这一点在《传说》中有很多可圈可点之处。例如当父亲发现远处的山洞灯火通明,父亲看到了救女儿的一丝丝希望,兴冲冲地朝着光亮之处奔去。此时在圆号持续音的背景下,小提琴Ⅰ在二弦实音与一弦泛音上快速交替演奏,小提琴Ⅱ在三弦实音与二弦泛音上快速交替演奏,此种象征父亲重新燃起希望、精神为之一振的音色音响,将父亲由步履蹒跚变得健步如飞的戏剧动作托举得丝丝入扣。再例如第二场第74小节开始,鬼王、鬼魅出场,一步步走向象征鬼王宝座和权力的舞台制高点,为了配合鬼王的威严诡异的步态,烘托阴曹地府的阴森恐怖,弦乐以连续下弓sff力度演奏的不协和音程,笙和低音大鼓与弦乐的节奏同步,长笛的快速装饰音与圆号飘忽不定的滑音音高……无不为鬼王出场的戏剧动作进行了强有力的支持。

三、戏剧情境与音乐情境的“同频共振”

约瑟夫·科尔曼认为人物、动作、气氛是音乐在歌剧中具有能动作用的三个范畴。“其中气氛的作用最奇妙、最神秘……对于20世纪末的作曲家,最为棘手的是音乐引发动作……如果动作在音乐中没有得到充分适当的投射,歌剧便成了一种抒情形式,一种景观形式,一种礼仪形式,或是这些形式的某种组合。换言之,歌剧中的抒情因素、景观因素或礼仪因素压倒了戏剧因素。”⑩

可喜的是,在《传说》中,戏剧人物的动作在音乐中均得到了充分且适当的投射,戏剧情境与音乐情景基本是在有机统一的状态下完成的。不仅如此,付莉还充分考虑到人物动作与戏剧氛围的变化要相辅相成,音乐在引发动作的同时,还要兼顾特定环境下的人物性格刻画,这就需要戏剧情境要与音乐情境达到高度的“同频共振”。

例如,同样是带有京剧韵味的“哭腔”,在第一场中,父亲的“哭腔”朗诵调以下行设计为主,此时的乐队音乐,尤其是弦乐声部,同样以下行线性声部进行为主。此时的音乐影射着父亲在深山之中寻找“传说”中的还魂籽完全没有头绪,垂头丧气、唉声叹气的戏剧动作通过父亲的唱腔设计与乐队音乐的铺陈,自然而然地被引申出来。在深山老林中走投无路的昏暗氛围,也被父亲的唱腔和乐队音响进行了巧妙铺陈。在第二场中,当父亲见到鬼王后,坚定地要用自己的生命换回女儿生命,其“哭腔”音调则以铿锵有力的上行进行为主,弦乐组声部的上行滑音对父亲的唱腔也进行加持。这种唱腔和乐队音响休戚与共的设计背后,一定会引发父亲戏剧动作从第一场的徘徊与无助,自然转换到第二场的勇敢、决绝。类似于此类人声与乐队音乐情境的对比性设计,必然会引发一系列戏剧动作,形成戏剧情境与音乐情景的“同频共振”。

① 付莉,沈阳音乐学院作曲系副教授,中央音乐学院博士、博士后,代表作有室内歌剧《传说》、大提琴独奏《菩提》、民族室内乐《苍韵》《苍茫》、混合室内乐《空·色》、管弦乐《孔雀》等。

② 张宝华,于学友.新时代中国室内歌剧创作:体裁形式、题材内容、音乐风格及其评价[J].音乐艺术:上海音乐学院学报,2022(1):38-48.

③ 谭霈生. 戏剧艺术的特性[M]. 北京:中国国际广播出版社,2023.

④ 谭霈生. 戏剧本体论[M]. 北京:中国国际广播出版社,2023.

⑤ 约瑟夫·科尔曼. 作为戏剧的歌剧[M] . 杨燕迪,译. 上海:上海音乐学院出版社,2008.

⑥ sul ponticello,缩写:s.p.,指弓毛摩擦琴弦的位置尽可能靠近琴马。此种演奏方式使弦乐音色带有金属质感,在较高音区时,明亮且纤细,在较低音区时则显得阴暗并带有不祥之兆,甚至具有险恶之感。

⑦ sul tasto,缩写:s.t. ,指琴弓擦弦的位置在指板末端上方,此种奏法使得音色柔软、和顺、阴冷、暗淡,且缺少光泽,比正常演奏位置擦弦音量要弱。

⑧ 黑格尔. 美学(第三卷)[M]. 朱光潜,译. 北京:人民文学出版社,1958.

⑨ 《沃采克》原作作者为格奥尔格·毕希纳,他1837年英年早逝时,留下的仅仅是一堆混乱不堪的草稿笔记。这部剧该剧由大量篇幅短小的场景组成,主人公沃采克是一个低级士兵,在遭受上尉的戏弄、情妇玛丽的背叛、被当成驻军军医的实验对象、又被玛丽的情人殴打等一系列不公待遇后,杀死玛丽并自缢身亡。

⑩ 约瑟夫·科尔曼. 作为戏剧的歌剧[M] . 杨燕迪,译. 上海:上海音乐学院出版社,2008.

(张宝华,沈阳音乐学院副教授,中央音乐学院博士,上海音乐学院博士后。)