人物传记类歌剧创作的新突破

2025-01-31徐文正

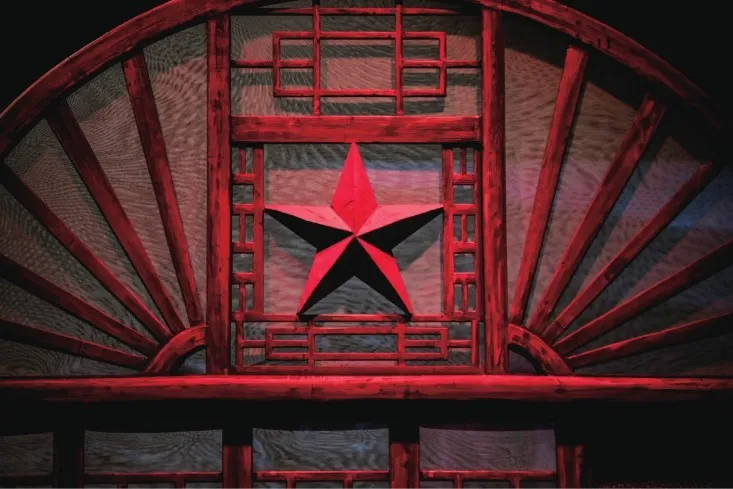

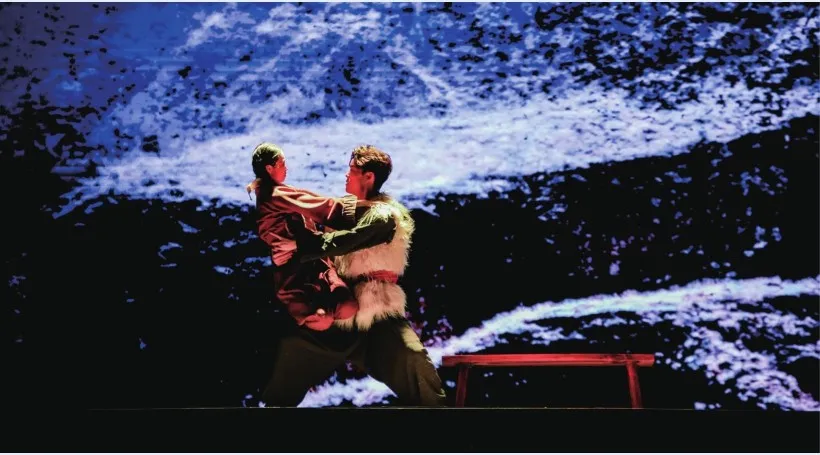

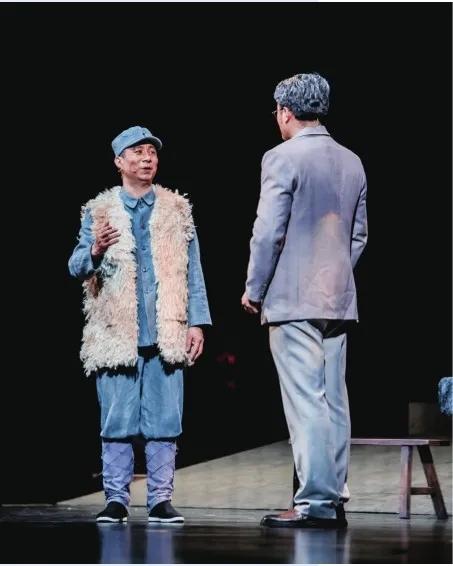

2024年是被毛主席称为“华侨旗帜,民族光辉”的陈嘉庚先生150周年诞辰。为了纪念这位伟大的爱国人士,弘扬他赤诚爱国公正无私的精神,在他的家乡厦门,由他亲手创办的集美大学创演了一部歌剧《伟大的抉择》,2024年12月12日晚在福建大剧院举行了首演,15日—16日晚在厦门嘉庚剧院隆重上演。

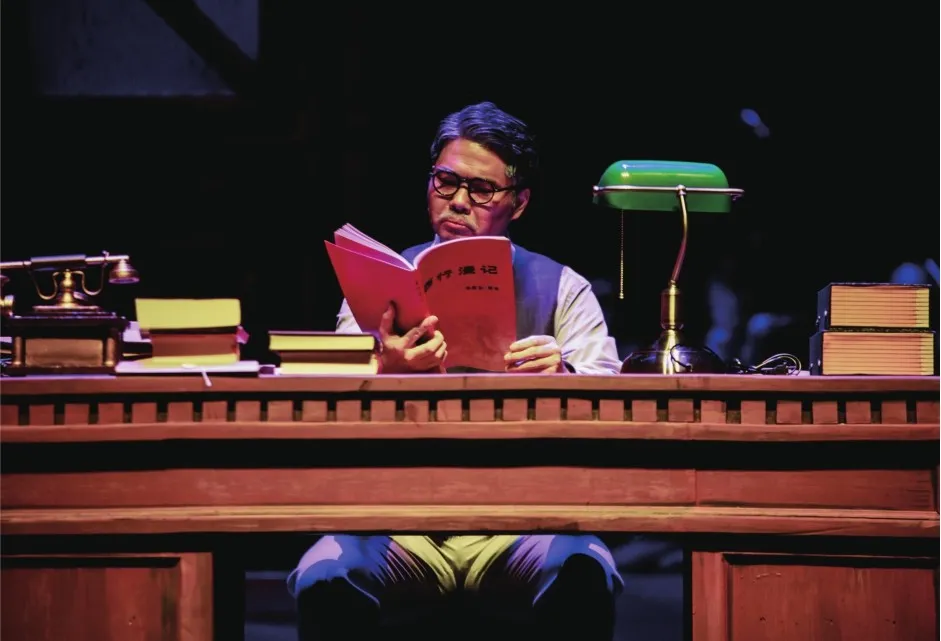

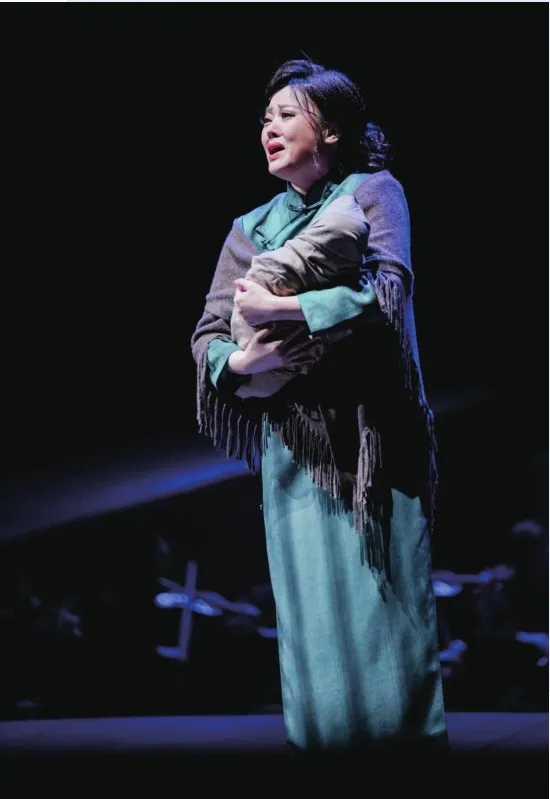

该剧由《歌剧》杂志主编、著名剧作家游暐之编剧,福建省歌舞剧院副院长、作曲家卢荣昱作曲,著名歌剧表演艺术家孙砾担任艺术指导,福建省歌舞剧院交响乐团担纲伴奏,特约著名女高音歌唱家王庆爽、金钟奖得主林子豪等艺术家与集美大学逾百名师生联袂演出。

歌剧《伟大的抉择》生动地描述了1940年代,陈嘉庚先生怀着对祖国命运的深切关注,率领“南侨总会”慰劳团回国慰问,在迷茫中探索方向,在困顿中寻找希望的历程。1940年正值抗日战争的关键时期,时年已经67岁高龄的陈嘉庚先生怀着对祖国命运的深切关怀,率领“南侨总会”慰劳团回国慰问,先后访问了国民党统治下的重庆与共产党根据地延安,通过在重庆与延安的所见所闻、两地人民精神生活面貌及社会状况的对比,郑重做出抉择,坚定地向全世界宣告:“中国的希望在延安”。歌剧细腻地展现了陈嘉庚先生与中国共产党相识相交的过程,深刻地反映了中国共产党始终将为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为其初心与使命的真理。

作为一部人物传记类歌剧,《伟大的抉择》在继承中国民族歌剧优秀传统的基础上,进行了大胆创新。作品突破了此类歌剧常用的“人物简历式”“拉洋片式”创作模式,紧紧围绕“抉择”这一主题展开,通过“抉择”过程中不同观念的碰撞、内心的挣扎与矛盾冲突而产生强烈的戏剧性,运用扣人心弦的剧情、优美流畅又极具张力的音乐,形象地展现了陈嘉庚先生经历的历史风云变幻,抒发了他炽热的爱国情怀,歌颂了他的伟大精神。歌剧的主创和演出以及舞美等都颇具特色,由于篇幅所限仅就歌剧的一度创作做简要评析。

一、结构奇妙 戏剧性强

陈嘉庚一生波澜壮阔,经历丰富,如何选取既能体现性格、反映精神,又适合歌剧舞台的事件作为歌剧表现的内容,成为摆在剧作家面前的首要任务。一般来说,人物传记类歌剧往往采用两种方式:一种是简历式,将人物一生中几个关键节点的故事进行串联而成;另一种为截面式,截取其人生关键点中具有重要意义或突出贡献的事件进行呈现。

《伟大的抉择》的编剧游暐之是一位非常有经验又富有创新精神的剧作家,她经过反复推敲和巧妙构思,大胆地突破了当代常用的简历式歌剧的套路,从戏剧性与音乐性的要求出发,以“展现陈嘉庚先生的家国情怀与民族大义”作为切入点,在尊重历史的基础上,选择了1940年他率“南侨总会”慰劳团回国慰问的真实历史事件作为表现内容,通过描写陈嘉庚访问重庆与延安的经历以及对国共两党的对比,揭示了他内心的情感发展历程,让人们从陈嘉庚的诸多事迹中聚焦到他对民族大义的抉择的高光时刻,同时让歌剧具有了强烈的戏剧性。

全剧紧紧围绕一人(陈嘉庚)、一事(回国慰问)而展开,同时设定了两个地点(重庆和延安)、两组人物(国民党政府招待人员等及延安接待人员等),形成两大板块。两组人物个性鲜明,围绕陈嘉庚这一中心形成有机整体。在两个板块中,以不同形象展开戏剧,形成张力。为了强化结构,除了陈嘉庚外,歌剧还设定了另外两个贯穿始终的人物:李铁民(陈嘉庚的秘书)和邱斯民。如果说李铁民作为陈嘉庚的秘书与其如影随形是一种自然状态,那么邱斯民则是承担着更为重要的戏剧使命:作为国民党派来监视陈嘉庚的特务,他在经历了延安之行后思想发生了转变,这个转变不仅作为陈嘉庚抉择的一个旁证,更加证明了中国共产党代表中国未来的真理,而且整个转变的过程也对戏剧发展起到了推动作用。两个板块的音乐,也呈现出暗淡与明亮的色彩对比,寓意从黑暗走向光明的历程。

冲突性是歌剧戏剧性的一个不可或缺的因素,也是这部歌剧戏剧性的基础。本剧根据内容需要而设计了各种冲突。最大的冲突性就体现在两个大板块之间的对比上,不同人物、不同事件的即时对比非常强烈,由此产生了冲突性。如第一幕开始处,国民党政府招待陈嘉庚的形式是举办灯红酒绿、纸醉金迷的舞会,其中每个人都心怀鬼胎,想的都是如何套取陈嘉庚的钱财;而第二幕中,延安迎接陈嘉庚的方式则是雄壮有力的群众抗日合唱,展现了一个团结一心抗击日寇保家卫国的精神风貌。两者虽然都是群体形式的活动,都有音乐的参与(一个是舞会伴奏音乐,一个是群众合唱),但在具体内容与方式上却形成了鲜明的对比。每个板块内部也都设定了大大小小的矛盾冲突,譬如第一幕在重庆的冲突主要表现在陈嘉庚同国民党接待处处长以及抗日战争士兵遗孀和司机朱连财方面,这些冲突较为强烈,也是对陈嘉庚心理的直接打击;第二幕的冲突首先是在去延安路上与国民党特务的冲突,而随后出现的是邱斯民、邱真俪兄妹间因为路线不同而产生矛盾,再是延安村民赵大壮夫妻间具有一定喜剧色彩的生活冲突。这些不同的冲突各有自己的特点,同时承担着不同的戏剧职能,呈现出的不同地区的生活态度与状态,都对戏剧具有强烈的推动,也对歌剧主要人物陈嘉庚的转变起着重要作用。这些冲突以及戏剧线索或交叉重叠或先后发展,构成一个立体的线索网络,且在音乐的推动下向前发展。

在形式上,这部歌剧体现了三部性、贯穿性、呼应性、起承转合等原则,使得作品结构富有逻辑,情节跌宕起伏。

作品序幕与尾声部分均为陈嘉庚在家中接到毛主席亲笔信,约他参加开国大典的场景,直接点明了他的身份与重要地位;歌剧的主体就像一个大的“闪回”段落,由此构成一个三部性结构。值得一提的是,其中闪回手法的运用具有鲜明的时代性和创新性,使得作品充满新意,而在歌剧第一幕中这个手法再次得到运用,两者形成套叠形式,更使得作品结构严密。陈嘉庚作为主要人物在全剧贯穿,所有人和事都围绕他而进行,并对他的形象发展产生影响。

从音乐形态布局来看,三首虚拟体合唱《抗敌雪耻救祖国》《去往那片神奇的土地》《你的目光》分别出现在歌剧的开始、中间、结束处,构成“起开合”的结构。其中第一首和最后一首呈现了一种呼应关系,中间则承担了承上启下的过渡职能。这三首合唱就像三根石柱一般,成为歌剧的三个支撑点,音乐和戏剧在其中展开。同时,首尾两首还具有“起、合”职能,中间则是“承、转”部分,由此又形成了一个巨大的起承转合结构。歌剧主体部分音乐形态布局以长歌短调交替进行,形成以核心咏叹调为中心的放射性布局方式,整体体现了“音乐的戏剧,戏剧的音乐”的歌剧思维。

由此可以看出,这部歌剧的结构无论从形式上还是内容上,都在一个主要目标的指引下,采用多种有效的艺术手段,运用各种原则构成了纵横交织的网状结构,音乐与戏剧高度融合在一起运动,真正做到了“立头脑,密针线”,具有强烈的戏剧性。

二、形象鲜明 刻画细腻

塑造鲜明生动的人物形象是歌剧创作的核心目标。为达成此目标,需要音乐与戏剧的紧密合作,以人物性格为基础、以戏剧事件为线索、以音乐为手段进行综合塑造。歌剧《伟大的抉择》中,艺术家通过音乐与戏剧的有机结合,运用各种有效手段塑造了一个个鲜明生动的人物形象,这些是本剧的一个显著特点。

陈嘉庚作为剧中一号人物,其形象的塑造尤为关键。艺术家采用了发展式手法进行塑造,通过一系列事件的发生使他与周围人物产生互动,在这个过程中他的形象得到全面展示,逐渐成形。这个过程分为呈现、展开、成型三个阶段。

在呈现阶段,陈嘉庚率领慰问团回国,首站抵达重庆。在国民党政府举办的欢迎宴会上,奢靡的作风和复杂的人际关系引发了他的反感。一首小咏叹调将他的情感做了揭示,这也是他形象的一个起点,音乐上运用了凸显他个性的元素。

随着剧情的推进,陈嘉庚的形象塑造进入展开阶段,利用一系列事件的发生在他心中产生的强烈反应,来推动他的形象发展。首先是在街头遇到了抗战战士遗孀的哭诉,悲惨的遭遇使他感到愤怒与失望,一首咏叹调《覆巢之下无完卵》,细腻准确地揭示了他此刻的心情。随后司机朱连财的出现以及一系列的行为,更使得陈嘉庚对国民党政府的冷血无情感到失望,还让他对自己满怀热情来支持抗战的行为产生怀疑,同时也对中国的未来深深担忧,陷入迷茫的境地。这一系列的戏剧发展在他内心激起了巨大的波澜,此刻正是核心咏叹调出现的最佳时机,因此,一首冲突性咏叹调《嘉陵江水向东流》适时出现:

咏叹调运用陈嘉庚主题发展而成,开始处音乐连续的上下大跳展现了他内心强烈的波动。在剧诗“依旧”处,和声运用了和声大调的II级减七和弦,产生了强烈的不协和感,形象地揭示了陈嘉庚内心对民族存亡之际国民党的所作所为的愤慨之情。这首咏叹调好像悬在空中的一个巨大问号在歌剧中出现,为后面音乐与戏剧的发展提供了强大的动力。

在陈嘉庚迷茫之际,一首虚拟体合唱《去往那片神奇的土地》出现,提示他下一步的方向:去延安看看。这一情节的设定不仅丰富了剧情,也通过音乐的引导,为陈嘉庚的内心世界带来了新的启示。

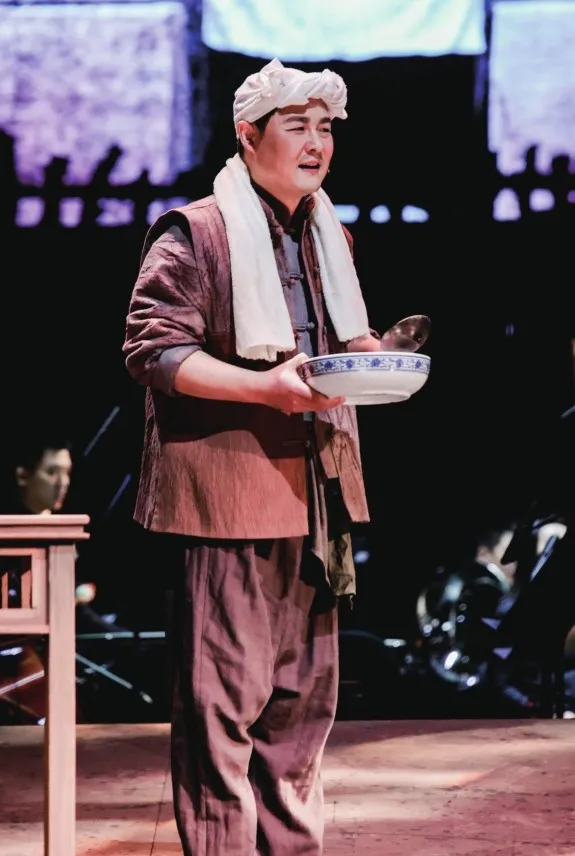

在去延安的路上,陈嘉庚遇到了更多的人物与事件,这些经历进一步推动了他的心理变化。在途中遇到几个国民党特务的拙劣阻挡,反而激起他对延安的好奇。到延安后,首先遇到的妇女识字班给他带来了震撼,通过对话方式,从不同角度展现了延安的蓬勃生机。随后,饭馆里的场景更是深化了他的这种感受,特别是采用隐喻手法将毛主席在人民心中的地位做了形象的阐述更是让他觉得新鲜,因而也就更加坚定了他对共产党的信任,看到了中国未来的希望在延安。

经历了这些事件后,陈嘉庚心中已经有了新的认识,是时候作出抉择了,人物形象塑造进入成型阶段。此时,一首咏叹调《延安是中国未来的希望》出现,与前面的《嘉陵江水向东流》形成对比与呼应,是对其巨大问号的回答,反映了他内心的巨大转变。

由此可以看出,陈嘉庚的形象发展非常具有逻辑性,几首咏叹调分别展示了他内心情感发展的不同阶段:第一首咏叹调只是疑问,第二首则是愤慨,由此引出了具有强烈冲突意义的《嘉陵江水向东流》;到延安后看到的一片新气象与自己听到的国民党政府的宣传大相径庭,因此产生新的疑问《这是否是真正的延安》,耳闻目睹的现象使他最终坚定信心作出抉择,一首《延安是中国未来的希望》水到渠成,完成了他形象的最终塑造。各个部分层层推动,细腻自然,富有逻辑。

除了陈嘉庚这一主要人物外,剧作家还巧妙地设计了另外两个人物——邱斯民和邱真俪。他们作为辅线人物,对其遭遇、心境、情感和矛盾等的描写,特别是邱斯民的转变,不仅强化了主题,还增加了戏剧性,不光转变过程刻画得顺畅、自然、细腻,戏剧上的铺垫也非常充分。其转变的过程是在一首唱段《当官的不像官》中实现,是音乐与剧诗的完美结合。

同时,一些次要人物的刻画也是细腻真实的,如国民党接待处的杨处长和司机朱连财等,通过咏叹调或对唱,运用几句富有特色的主题性旋律,栩栩如生地展现了他们的人物形象。特别是一些小群体的刻画更是极具特色,如几个特务的形象,运用了民歌《对花》变化发展而成的旋律,配合生动的剧诗,既具有地域特色,又增强了人物身份的辨识度。

这部歌剧在剧本和音乐方面都表现出精致细腻的特点。特别是剧诗,在保持清晰戏剧性的基础上,极具诗意,犹如中国的《诗经》和汉乐府民歌,在看似朴实的叙述中又充满韵律和深情,做到了剧诗的较高境界,即“在最简单的语言中求变化”,在平凡中体现伟大。音乐既有地域性,又富有戏剧性和形象性,旋律优美动听,具有很强的可听性。音乐形态的运用也彰显了中国民族歌剧的传统,同时也适当借鉴了欧洲严肃歌剧的表现手法,增加了表现力,如长歌短调的交叉运用、欧洲歌剧宣叙调同音反复的借鉴等,丰富了民族歌剧的表现力。人物声部的安排也符合其身份特点,特别是几段女声民族唱法的运用,更是为歌剧增添了独特的韵味。

三、情趣并举 张弛有序

饱满深厚的情感含量,幽默生动的故事情趣,构成了歌剧《伟大的抉择》的另一个显著特点。

情感含量的丰富、饱满,抒发的准确、生动,是衡量歌剧艺术质量的重要标尺。同时,“情”是一种“因”之后的“果”,需要有“感”而发,是经过一定戏剧推动后引起人物内心强烈的反应之后的不得不发,而绝非“无病呻吟”。因此,抒情是对人物心理戏剧性的深度开掘,每次抒情都要有足够的戏剧积淀,而抒情的过程就需要作曲家运用各种音乐元素(旋律、和声、配器以及速度、力度等)的变化形成音响的强烈对比从而造成鲜明的心理戏剧性,对人物此刻的心理矛盾和复杂情感活动作出生动细腻的刻画。

在歌剧的诸多音乐元素中,咏叹调成为展现情感高点的首选方式。本作品以陈嘉庚的情感变化为主线,深入描绘了其家国情怀与个人情感的交织。在情感的抒发上,既从大处着眼,展现了深厚的家国情怀,又从小处落笔,通过细腻的情感描绘,将情感抒发得十分充分。陈嘉庚的几首咏叹调,分别是在经历重大事件后,内心涌起波澜的自然而然的咏叹,出现的时机恰到好处,剧作家通过兼有戏剧性、音乐性与诗意的优美剧诗对人物内心情感做了深入揭示,作曲家运用恰当的音乐语言进行了深入的刻画,使情感得到了充分的展现。其中既有处于矛盾状态的《嘉陵江向东流》,也有作出重要抉择后的《延安是中国未来的希望》。

本剧除了饱满的情感体验外,还有一个非常突出的特点,那就是“趣”的恰当运用。在中国传统戏曲和民族歌剧中,“趣”是一个重要的传统元素,它使歌剧更加生动有趣,以增强观众的观赏体验。“趣”并非可有可无的点缀,而是作为戏剧的有机组成部分,既调节了气氛,又推动了剧情的发展。

本歌剧中的“趣”并非凭空而生,而是紧紧融合在戏剧之中,从戏剧中自然生长出来,在表现手法上继承了中国传统戏曲以及民族歌剧的传统,同时也借鉴了西方喜歌剧的一些手法,并加入当代审美情趣。如剧中几个特务角色的表现,本应是严肃、紧张甚至恐怖的场面,但剧作家和作曲家却巧妙地运用了喜剧形式,使这个场面变得滑稽有趣,从另一个侧面映衬了国民党反动派的拙劣伎俩,也暗示了他们的失败。此外,第二幕中妇女识字班中年夫妻的日常生活斗嘴场面,更是生动有趣,既有生活化的一面,又超越了现实,音乐与戏剧的紧密融合,使舞台效果非常生动。

“情”“趣”的有机结合在本歌剧中共同发挥着重要作用。情感作为歌剧艺术的核心,以其富有逻辑的推动过程以及酣畅淋漓的抒发,体现了音乐与戏剧高度融合的歌剧性,而趣味则是调节歌剧节奏的有效方法。恰当的趣味运用,不仅调动了观众的情绪,更有力地推动戏剧发展,国民党特务自作聪明的丑态、延安群众的风趣日常生活等,都使得人物形象更加生动传神,也增加了剧场效果,受到现场观众的普遍喜爱。

自2017年开始实施“中国民族歌剧传承发展工程”以来,民族歌剧的创作生产、普及推广、人才培养、理论研究等,进入了一个前所未有的繁荣发展时期。在此期间,每年都有大量新作品被创作并搬上舞台,其中人物传记类歌剧占据了显著比例。这些作品不仅极大地丰富了中国歌剧的内涵,同时也对中国的精神文明建设起到了积极的推动作用。艺术家通过积极探索歌剧创作与表演的丰富性和可能性,使中国民族歌剧在新时代展现出了新的面貌。

歌剧《伟大的抉择》充分体现出中国民族歌剧的传统魅力与现代创新的完美结合,形成了独特的艺术特色,实现了对中国民族歌剧中人物传记类歌剧创作的一次重要突破。这一突破不仅体现了中国民族歌剧在新时代发展的新面貌,同时也具有重要的推动意义和探索价值。该作品通过强化结构原则,突出人物性格及情感发展逻辑,使作品回归歌剧本质,强化了戏剧性;在音乐创作上采用了综合的手法,继承了中国民族歌剧的优秀传统,注重线性思维,以优美的旋律作为塑造人物形象的主要手段,同时还适当吸收了西方严肃歌剧的表现手法,使得音乐风格呈现出多样融合的特点。音乐语言上巧妙地运用了民间音乐元素,尤其是民族乐器的加入,为作品增添了丰富的色彩性和清晰的可辨识度,中国戏曲的一些手法,如紧打慢唱等在第二幕兄妹冲突的妹妹唱段中得到了精彩体现,同时,作品第一幕开头的圆舞曲和爵士乐等元素,则生动地描绘了重庆国统区纸醉金迷的“繁华”景象。

综上所述,厦门集美大学的这部歌剧作品,在继承中国民族歌剧优良传统的基础上进行了大胆创新,并取得了显著成效。歌剧《伟大的抉择》以奇妙的结构、鲜明的形象以及情趣结合的手法形成了强烈的戏剧性和良好的剧场效果。这部作品的成功经验,对于未来中国民族歌剧的创作与发展具有重要的借鉴意义。

(徐文正,博士,温州大学音乐学院教授)