两岸茶业研学标准体系构建研究

2025-01-24陈丽辉

关键词:两岸;茶产业;研学;标准体系

DOI编码:10.3969/j.issn.1674-5698.2025.01.012

0 引言

研学,从广义上讲,是研究性学习的简称,最早出自国家教育部2000年印发的《全日制普通高级中学课程计划(试验修订稿)》,将其纳入综合实践活动的课程内容;而“研学旅行”一词最早出现于2013年国务院办公厅印发的《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》[1];2016年,国家教育部等11个部门联合印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》,要求将研学旅行纳入中小学教育教学计划,标志着“读万卷书、行万里路”的研学旅行活动在我国进入了新的历史发展机遇期[2]。之后,随着我国文化产业与旅游产业的融合发展,以及乡村振兴政策的加持,各地的研学旅行发展得如火如荼。

福建省是较早启动研学旅行探索的省份之一,研学旅行通常围绕特定的主题开展,茶业研学便是以茶为载体、以茶文化为主题的研学活动。福建省和台湾省气候相近、茶叶品种相近,闽台茶产业交流有着深厚的历史渊源和共同的文化根基,这为两岸茶业研学活动的广泛开展奠定了基础。近年来,随着台农带着台湾省高山乌龙茶种落户龙岩漳平,台商将原产于台湾省新竹的“东方美人茶”引入三明大田、泉州安溪,台青走进南平武夷山、漳州漳浦研习茶文化,以福建为代表开展的两岸茶产业交流与合作取得飞速发展,福建各产茶区成为全国首批将“茶旅研学”融入研学旅行体系的产茶区之一[3]。与此同时,随着两岸融合发展新路探索的不断推进与深入,两岸茶业研学活动持续热络,受众群体规模日益壮大,已从两岸青少年逐步扩大至各个年龄段的茶文化爱好者。

1 现状分析

目前我国研学旅行的发展如火如荼,各地区积极摸索,但总体上还处于发展初级阶段,市场及管理不规范,标准及标准体系缺失[4]。标准体系是由标准化对象按其内在联系构成的有机整体[5]。2020年合肥师范学院的李慧等结合我国研学旅行的发展实践和存在的突出问题,引入标准体系的相关理论和构建方法,从指导层、管理层和操作层3个层面,初步搭建了研学旅行标准体系,旨在规范研学旅行各参与方的行为,引导研学旅行的科学、健康发展[4]。目前,我国与研学旅行直接相关的标准并不多,尚无国家标准;行业标准仅1项,为国家旅游局2016年发布的LB/T 054-2016《研学旅行服务规范》,规定了研学旅行服务的总则、服务提供方基本要求、人员配置、研学旅行产品、研学旅行服务项目、安全管理、服务改进和投诉处理等内容,适用于旅行社和教育机构在我国境内组织开展的研学旅行活动[6];近年来,安徽、河北、山西、江西、湖南等省份陆续出台了和研学旅行基地建设、研学旅游服务、红色研学旅行等相关的省级地方标准约40项;中国旅行社协会、中国红色文化研究会等社团组织也相继发布了研学旅行指导师、研学旅行术语、特色研学服务等各类团体标准约60项。但总体而言,我国目前的研学旅行标准化建设还处于探索阶段,尚缺乏科学、系统、适合当前研学旅行发展的标准体系[7]。

我国不仅是茶的故乡,也是全球最大的茶叶生产国与消费国[ 8 ]。我国的茶叶标准化工作开始于20世纪50年代,历经70多年的发展与更新,已经形成了以国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准相协调,覆盖茶叶种植、加工、包装、流通全过程的全产业链的标准体系[ 9 ]。由全国茶叶标准化技术委员会构建的茶叶标准体系框架分为茶通用标准、茶类标准以及再加工茶类标准和其他标准3个层次;其中,茶通用标准层次包括基础标准、安全标准、方法标准和包装贮运标准;茶类标准层次包括绿茶类标准、红茶类标准、乌龙茶类标准、黑茶类标准、黄茶类标准和白茶类标准;再加工茶类标准和其他标准同为第三层次,再加工茶类标准分为花茶类标准、压制茶类标准、茶制品类标准、袋泡茶类标准、粉茶类标准和调味茶类标准;其他标准包括富硒茶、野生茶和金花白茶等标准[10]。据全国标准信息公共服务平台统计,现行有效的茶叶相关国家标准约110项,行业标准约150项,省级地方标准约930项,各类团体标准1000余项。

两岸茶业研学活动是研学旅行的一种,兼具茶产业和研学活动的双重特性,研学内容涵盖茶园养护、茶树育种、茶叶加工、茶艺文化、研学服务等多个方面。研学者通过寻茶之芳香、研茶之文化、采茶之新芽、观茶之过程、赏茶之艺术,从而知茶礼、懂茶道、学茶艺,激发出对茶文化的兴趣和热爱,自觉增强传承优秀传统文化的责任心和使命感[11],并由此促进两岸茶产业深度融合发展。因此该标准体系既与研学旅行标准体系有所不同,又与茶叶标准体系存在差异;此外,还应综合考虑台湾省茶业研学活动的发展情况和标准化建设情况①进行构建。

2 构建原则

标准体系作为标准的系统集成,具有布局合理、领域完整、结构清晰、体系完善、功能协调的特征[12]。根据国家标准GB/T 13016-2018《标准体系构建原则和要求》[13]的规定,本文围绕两岸茶业研学发展现状及标准化需求,以国家相关的法律法规、部门规章和规范性文件为指导,全面梳理与茶产业研学相关的国家标准、行业标准、省级地方标准、台湾省标准以及部分团体标准等,以系统性、协调性和适用性为原则,构建科学合理的两岸茶业研学标准体系。

(1)系统性原则:构建两岸茶业研学标准体系,要在国家相关的法律法规、政策措施以及研学旅行和茶产业标准化总体框架下,充分考虑两岸茶业研学发展现状及标准化建设情况,以促进两岸茶产业研学融合发展为前提,系统规划两岸茶业研学标准体系建设任务,明确该标准体系的范围、内涵及外延,合理划分各层级子体系及各类标准之间的逻辑关系,充分展现两岸茶业研学教育性、实践性和普及性等特点,使之全面合理、科学系统。

(2)协调性原则:构建两岸茶业研学标准体系,要以现有的研学旅行标准体系、茶叶标准体系为基础,既要与之相配套协调,又要突出茶业研学标准化的特点。同时,也要借鉴现有标准体系的结构框架,从标准类型、标准功能、业务领域等不同维度合理设置标准体系的层次结构,兼顾体系内所包含的共性标准之间的协调、配套和补充关系,以及当前及今后一段时间内两岸茶业研学活动所需要的关键个性标准的研制,做到协调一致、重点突出。

(3)适用性原则:两岸茶业研学标准体系的作用主要在于有效指导当前及今后一段时间内两岸茶业研学活动的规范有序开展,因此体系层次结构的设置、各级标准的分类、重点标准的规划等,均应与两岸茶业研学活动的实际情况相吻合。同时,为了充分发挥标准体系的长效指导作用,在构建该标准体系时,应尽量做到兼容与共享,为今后一段时间内两岸茶业研学标准化工作预留足够的发展空间,以便于持续优化、更新完善。

3 体系结构

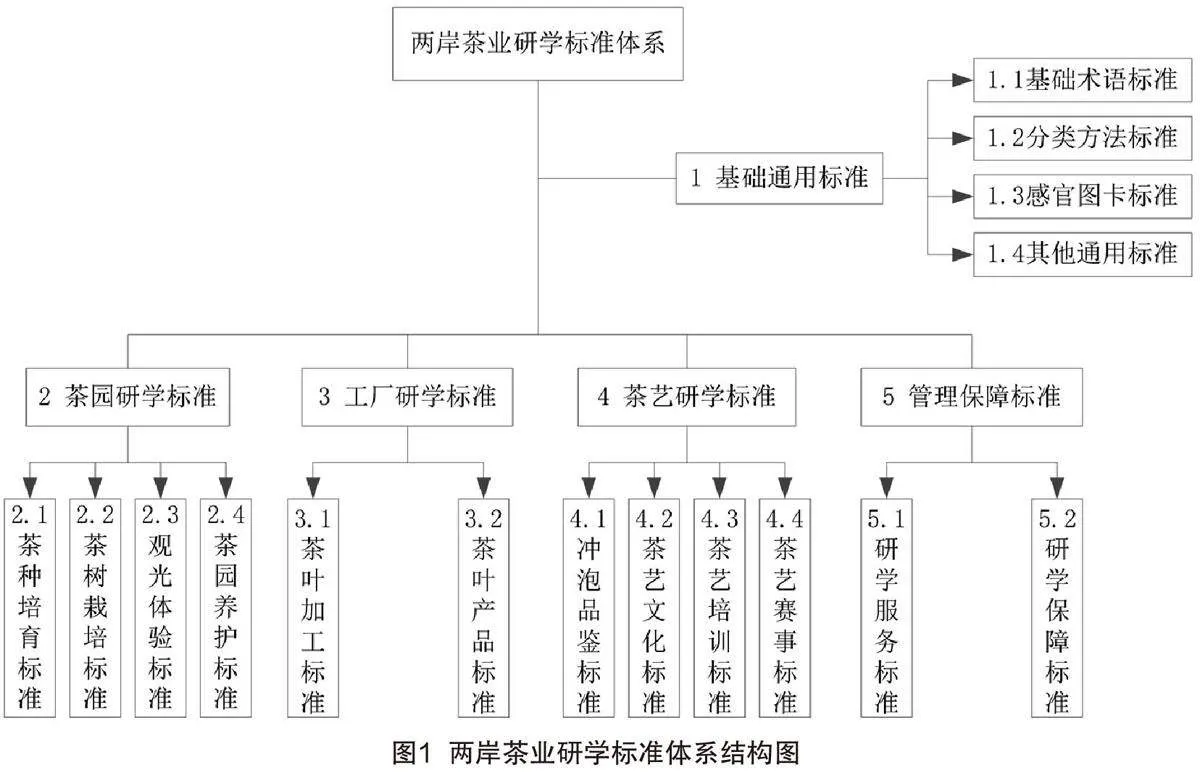

通过对茶业研学活动的标准化基础、标准化需求和标准适用性等进行系统分析后,本文采用层次结构构建两岸茶业研学标准体系,提取基础通用技术要求形成共性标准、置于第一层级,第二层级为根据研学场景不同而划分成并列关系的三类研学标准以及管理保障标准;同一层级上下层之间是整体与部分的逻辑聚合关系。两岸茶业研学标准体系结构图如图1所示,共包括基础通用标准、茶园研学标准、工厂研学标准、茶艺研学标准和管理保障标准5个一级标准子体系,以及由其分别衍生出来的16个二级标准子体系。

3.1 基础通用标准

基础通用标准子体系由基础术语标准、分类方法标准、感官图卡标准和其他通用标准4个二级子体系组成,涵盖了开展两岸茶业研学活动所需要的茶叶加工、栽培育种、感官评审、茶艺操作及研学旅行等各类基础术语标准,茶叶分级分类等通用方法标准,各类茶叶的形态图卡、感官风味轮、感官评审等方法标准,以及涉及茶叶包装和储存等其他通用标准。该子体系是其他子体系标准的技术基础,在标准体系中发挥基础性支撑作用。

3.2 茶园研学标准

茶园研学标准子体系由茶种培育标准、茶树栽培标准、观光体验标准和茶园养护标准4个二级子体系组成,包含茶树品种、茶树种苗、种质资源等茶种培育标准,主要茶树品种的栽培与种植等技术标准,茶园观光、采摘体验、茶叶炒制等观光体验标准,茶树修剪、水土保持、绿色防控等茶园养护标准。该子体系为在茶园中开展各类茶业研学活动提供标准化技术标准和管理标准。

3.3 工厂研学标准

工厂研学标准子体系由茶叶加工标准和茶叶产品标准2个二级子体系组成,包含通用的茶叶加工技术标准以及绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶、黄茶和白茶等主要茶叶品种的加工技术标准,通用的茶叶产品标准、主要茶叶品种产品标准以及部分地理标志产品标准等。该子体系为在工厂开展各类茶业研学活动提供标准化技术标准和产品标准。

3.4 茶艺研学标准

茶艺研学标准子体系由冲泡品鉴标准、茶艺文化标准、茶艺培训标准和茶艺赛事标准4个二级子体系组成,包含主要茶叶品种的冲泡与品鉴的方法标准,制作技艺、茶艺表演、茶道素养等茶艺文化标准,茶艺师、评茶师、研学旅行指导师、茶艺人才等茶艺培训相关标准,茶艺竞赛、斗茶赛、赛事组织等茶艺赛事相关标准。该子体系为各类茶艺研学活动提供标准化管理方法标准。

3.5 管理保障标准

管理保障标准子体系由研学服务标准和研学保障标准2个二级子体系组成,包括茶园文化旅游、研学旅行服务等相关标准,旅行基地设施、旅行讲解服务等相关标准。该子体系是其他子体系标准的管理保障,为各类茶业研学活动提供标准化服务标准和管理标准。

4 研制重点

依据所构建的两岸茶业研学标准体系结构图,在全国标准信息公共服务平台上,对目前我国相关的国家标准、行业标准、省级地方标准及部分团体标准等进行梳理,在“福建省标准信息服务平台”上对相关的台湾省标准进行梳理,各个一级子体系中所包含的标准状态为现行有效的各类标准情况见表1。由表1可以看出,两岸茶业研学标准体系目前共计包含现行有效标准458项,其中:国家标准65项、行业标准31项、省级地方标准199项、台湾省标准6项、团体标准157项;各子体系之间所包含的标准情况较不平衡,其中:工厂研学标准子体系的标准数量最多,为222项;管理保障标准子体系的标准数量最少仅为22项。就目前两岸茶业研学标准体系现状,结合当前两岸茶业研学活动发展情况及其对标准化的需求,本文提出以下标准研制重点方向。

4.1 观光体验标准

茶园研学作为茶业研学活动的主要形式,因其生态环境优美、亲近自然感强、现场体验直观、研学形式多样等特点,而备受中小学生研学者以及幼儿亲子类的家庭研学者青睐。在茶园研学的过程中,研学者可以通过观赏茶园,了解茶文化历史,认识茶树品种,现场种植茶树,采摘新鲜茶叶等。目前茶园研学标准子体系所包含的观光体验标准仅3项、数量较少,不足以支撑和规范研学者在茶园开展形式各异的研学体验活动。为此,建议重点对茶园研学中的观光体验标准加以研制,规范和指导不同层次研学者开展茶园研学活动的体验需求。

4.2 茶艺研学共通标准

茶艺文化不仅是茶业研学活动的主要内容,更是中国文化的重要组成部分,是连接过去和现在、传统与现代的重要桥梁[14]。虽然茶艺的历史可以追溯到中国古代,但茶艺作为一门独立艺术形式的概念,是随着20世纪台湾省茶叶经济的繁荣及社会文化变迁而逐渐确立的[14]。1968年设置的“茶业改良场”主要从事茶叶培育与茶文化教育推广,让台湾省茶文化得到系统性地发展[15]。此后,台湾省涌现出一大批致力于茶文化研究和实践的学者,极大丰富和拓展了茶文化的内涵和外延[16 ]。由此可见,在茶艺文化发展方面,台湾省有着较好的经验和做法。在当前两岸融合发展的新形势下,我们可以学习借鉴台湾省先进做法,积极开展两岸茶艺研学相关共通标准研制,携手传承两岸茶文化,共同深化两岸茶业交流合作。

4.3 管理保障标准

目前的管理保障标准子体系所包含的标准大多为研学旅行和研学旅游相关的服务标准和保障标准,茶业研学活动相关的标准仅4项。虽然茶业研学活动是研学旅行的一种,但因其茶产业、茶文化属性明显,故对服务和管理方面存在特定的要求。因此,建议结合茶业研学的特点和需求,因地制宜制定相关管理和保障标准,确保各项茶业研学活动规范有序开展。

5 结语

本文构建的两岸茶业研学标准体系是福建省探索开展“两岸茶业研学标准共通试点”的主要成效,旨在贯彻落实习近平总书记提出的“两岸要应通尽通”“提升行业标准共通”重要指示精神,是深化两岸茶产业融合发展的创新实践和重要举措。