长三角一体化标准化建设研究分析

2025-01-24康俊生张朝石念等

关键词:长三角一体化;京津冀区域;粤港澳大湾区;标准化;建设

DOI编码:10.3969/j.issn.1674-5698.2025.01.009

1 基本概念分析

1.1 区域标准

GB/ T 2 0 0 0 0.1-2 014给出“区域标准”的定义为“由区域标准化组织或区域标准组织通过并公开发布的标准”。区域标准化组织的成员通常由某一区域的国家组成,部分区域标准化组织由来自不同区域的国家组成。欧洲标准化委员会(CEN)、东盟标准与质量协商委员会(ACCSQ)等都属于区域标准化组织。而本文中的区域标准是指为推动国内区域高质量发展,促进区域内资源要素自由流动,在协商一致基础上,通过并公开发布统一适用于该区域的标准。区域标准可以减少区域内市场壁垒,把处于分割状态的行政区经济聚合为开放型区域经济,构建统一开放的区域大市场。

1.2 区域标准治理

区域标准治理是指特定行政区划内的标准化组织、相关企业和其他机构等多元主体,协同开展区域标准制定、实施与监督的过程。标准本身具有协调的功能,标准治理需要多元主体间的协调,区域标准治理就更需要区域内多元主体间的协同共治。区域内各地标准化行政主管部门需要联合制定区域标准化政策,相关行政管理部门需要联合承担区域标准制定和推动实施的职能[1]。区域内行业协会联合制定实施团体标准,把弥散化的市场主体聚合成交织紧密的共同体。而区域内标准化机构、认证机构、检测检验机构等也承担着参与区域标准治理的重要技术支撑作用。

2 长三角一体化标准化发展政策、现状和问题分析

2.1 长三角一体化标准化发展政策

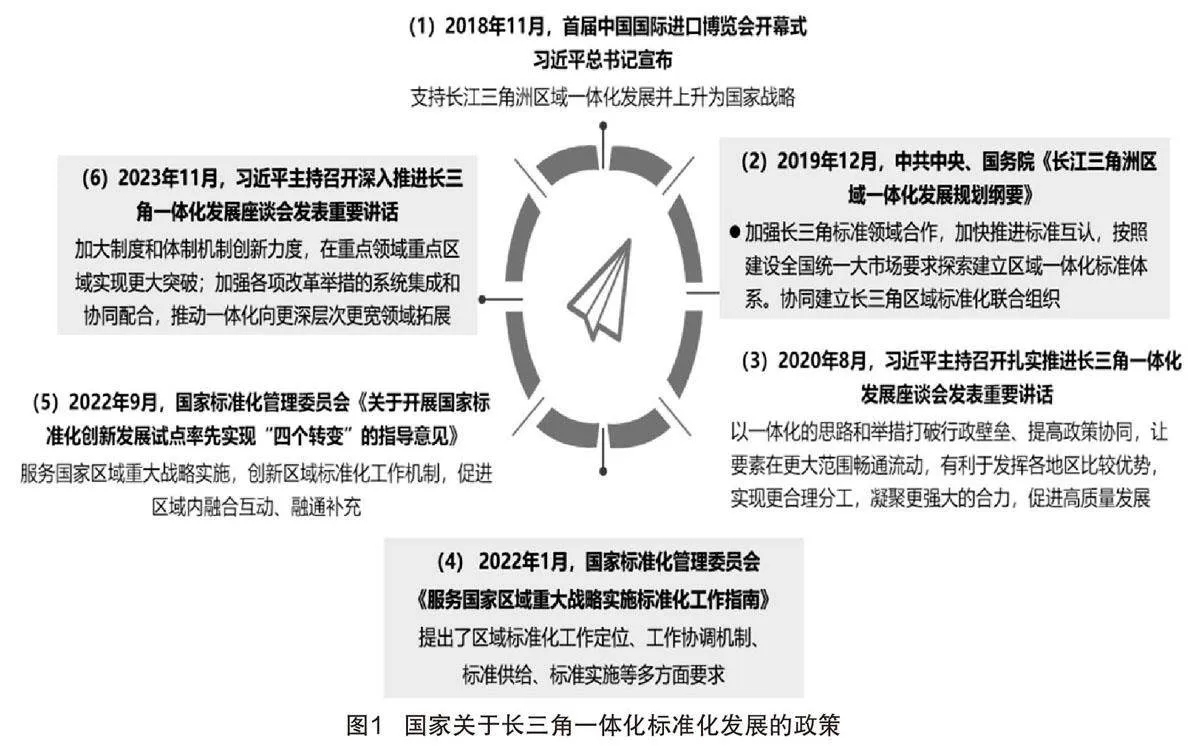

党的十八大以来,习近平总书记关于长三角一体化发展发表重要讲话、做出重要指示,包括将长三角一体化上升为国家战略,要求长三角各省市加强密切合作,加大制度和体制机制创新力度,推动一体化向更深层次发展;党和国家发布《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,对长三角标准化机构、区域一体化标准体系建设提出基本要求;国家标准化行政主管部门发布标准化支撑区域战略实施的指导性文件,为长三角一体化标准化工作指明了方向,具体要求如图1所示。

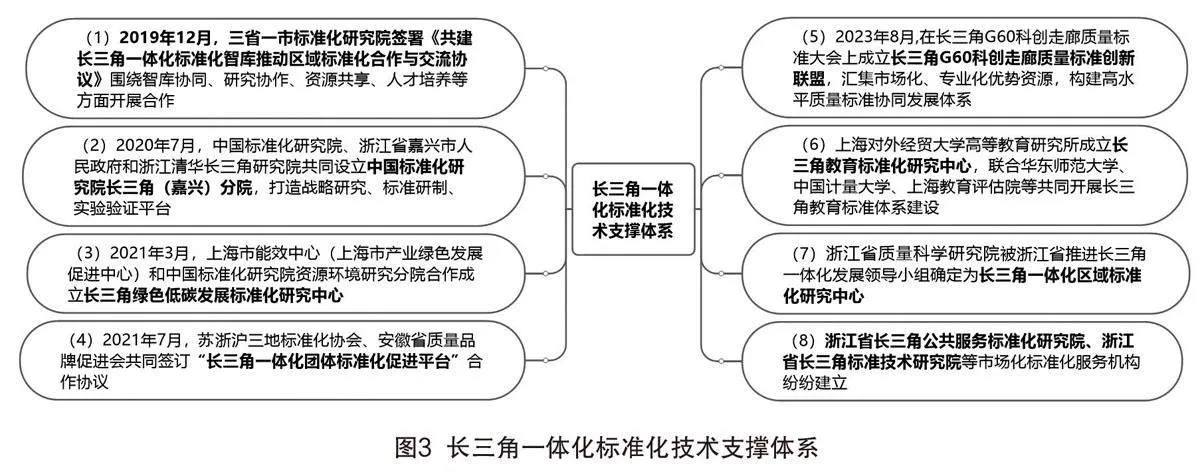

皖苏浙沪三省一市贯彻实施国家关于长三角一体化发展政策要求,发布贯彻《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》文件,发布长三角生态绿色一体化发展示范区建设指导性文件等,对长三角一体化及长三角生态绿色一体化标准化提出具体要求,如图2所示。

2.2 长三角一体化标准化发展现状分析

2.2.1 构建区域标准化制度体系

《上海市标准化条例》规定推动长三角建立标准化协调合作机制、区域协同标准体系,推动在交通、环保等领域的标准互认共享;《浙江省标准化条例》规定在农产品冷链物流、生态补偿等领域推进区域统一标准试点;《上海市促进长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展条例》规定支持示范区推进生态环境、营商环境、公共服务、工程及服务等领域的标准化建设,探索建立示范区协同团体标准采信机制等,为长三角一体化标准化建设提供制度支撑。

2.2.2 建设区域标准体系

(1)建设高效协同的地方标准体系。截至2023年底,长三角三省一市市场监管局共联合批准发布17项长三角区域统一地方标准,涉及建设交通、生态环保、医药卫生、社会保障等领域;(2)推动区域市场类标准制定。上海市工商联通过青浦圆桌会议制定发布10项物流领域长三角团体标准。三省一市家庭服务业(行业)协会联合批准发布《整理收纳家政服务规范》长三角家政一体化发展联盟团体标准。

2.2.3 探索建设区域标准化技术支撑体系

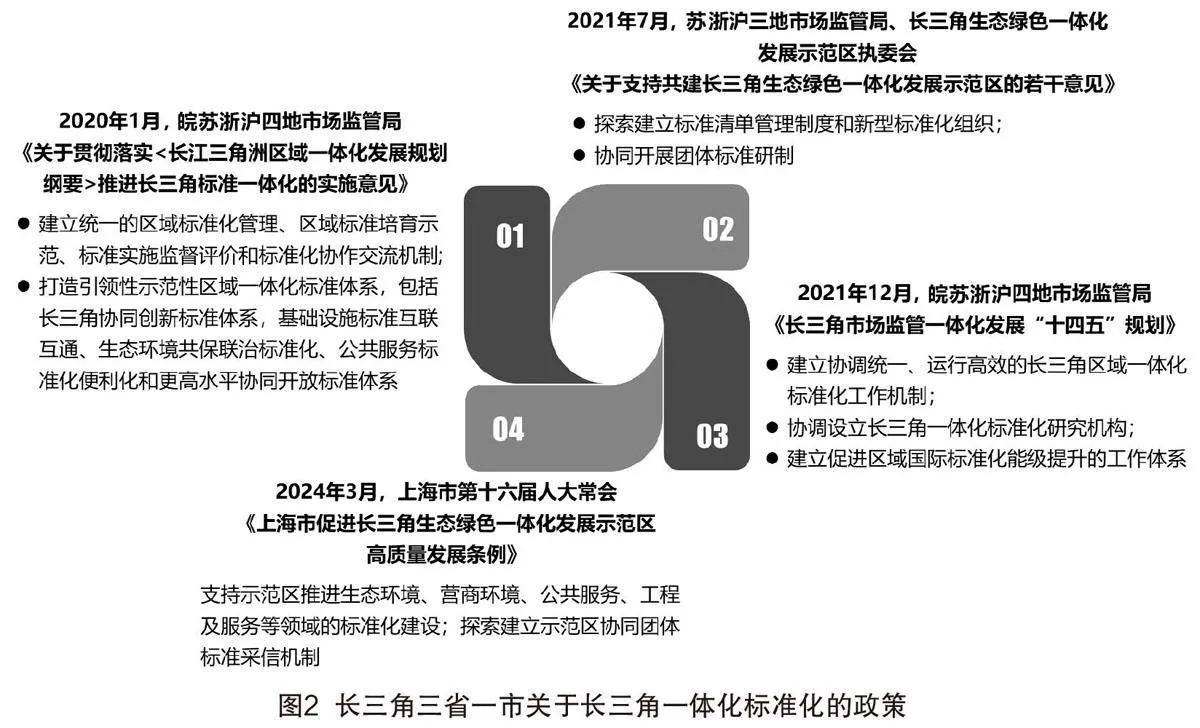

三省一市标准化研究机构、标准化协会、高校及中国标准化研究院等通过签署标准化合作协议,合作建立标准化促进平台等,以及市场化标准化技术服务机构成立等,为长三角一体化标准化发展提供了重要技术支撑(如图3所示)。

2.2.4 标准化支撑一体化示范区建设

2021年,沪苏浙三地市场监管局联合发布DB33/T 310002-2021《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》等3项长三角区域统一地方标准。2022年发布长三角生态绿色一体化发展示范区协同团体标准清单,涉及数字化转型、智能制造、人力资源、农业等领域16项团体标准。2022年,长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会承担的“上海长三角生态绿色一体化发展示范区标准化试点”被国家标准委立项为第八批社会管理和公共服务综合标准化试点项目。

2.2.5 建设国际标准化长三角协作平台

2020年10月,皖苏浙沪四地市场监管局签署协议成立国际标准化长三角协作平台,立项船舶与海洋工程装备、5G用高频低损耗电缆、智慧核电装备等21项长三角国际标准化协作试点项目;共同开通国际标准化长三角协作平台网页,公开长三角国际标准化资源、国际国内标准化信息、协作试点标准项目等信息。

2.3 长三角一体化标准化发展存在问题分析

三省一市标准化研究机构开展了长三角一体化标准化智库共建,四地标准化协会之间开展了长三角一体化团体标准制定合作,但都没有建立紧密、高效协同的联系机制,合作效果未能充分体现。浙江省质量科学研究院被浙江省推进长三角一体化发展领导小组确定为长三角一体化区域标准化研究中心,由于沪、苏、皖三地未参与,并没有发挥相应的区域标准化技术支撑作用。长三角还没有建立四地共同参与的统一的标准化技术机构,还没有建立统一的长三角标准化信息资源平台,区域标准化工作缺乏支撑保障[2]。

政府层面,长三角一体化标准化合作管理体系还需要进行深化,需要建立常态化、更密切的联系机制。此外,长三角一体化标准化运行体系以政府部门为主,市场主体参与不足,影响了长三角一体化标准化的全面推进。

3 京津冀区域协同标准化经验借鉴分析

3.1 建立区域协同标准化机制

早在2012年,北京市设立首都标准化委员会,负责首都标准化和质量发展工作的研究及贯彻落实。首都标准化委员会成员单位包括发展改革、科技、工业和信息化等国家部委,京津冀三地相关委办局,形成了北京为主导,天津、河北参与的京津冀区域协同标准化领导机制,可为长三角一体化标准化协同机制建立提供参考[3]。

3.2 搭建区域协同标准化信息平台

在以北京市标准化研究院为技术支撑的“首都标准网”上专设“京津冀一体化协同发展”板块,设立京津冀协同发展新闻动态、标准查询、立项计划、工作要点、政策文件等栏目,构成京津冀协同发展标准化综合服务平台,可为长三角一体化标准化信息平台的建立提供借鉴。

3.3 形成区域协同地方标准制定模式

(1)共同制定,京津冀围绕环境治理、产业对接、交通一体化等重点领域,通过组织相关区域性标准研讨会等方式,研究确定共同制定标准的规划和范围;(2)分别同时发布,京津冀协同地方标准按照各自省市规定由相应发布主体分别、同时发布;(3)同步实施,京津冀协同地方标准在同一时间起实施。但对于其中一方实施有客观困难的标准,有困难一方可将本方实施时间推后,推后时间原则上不超过一年。

3.4 开展区域协同标准化试点

北京市通州区、天津市武清区、河北省廊坊市三地共同开展了国内首个区域联合承担的国家级标准化试点项目——通武廊医疗卫生协调联动基本公共服务标准化试点,支撑通武廊三地健康档案、病历记录共享、临床检验结果互认,为长三角开展区域标准化试点提供可参考的模板[4]。

4 粤港澳大湾区标准化协作经验借鉴分析

由于粤港澳三地体制不同,三地市场监管存在差异。香港和澳门没有专门的市场监管及标准化主管部门,不存在官方制定标准。香港标准来源于《香港法例》等法律法规或行政命令对于产品或服务的具体指标要求,一般紧跟国际标准或国外先进标准,采用并及时更新,由第三方机构认证的形式推进标准实施。粤港澳标准化协作是以市场自主制定标准模式,目前主要为团体标准。长三角一体化标准化建设可从以下几个方面借鉴粤港澳大湾区标准化协作的经验。

4.1 政策规划提供制度保障

推进大湾区标准融合发展,关键是要解决粤港澳区域标准规范不衔接、不对接问题。虽然粤港澳三地在政治经济各层面存在一定差异,但是粤港澳大湾区发展规划纲要、三年行动计划等政策文件的发布,一系列标准化政策引领下,推动了粤港澳大湾区标准化协作[5]。

4.2 技术机构运作管理职能

2020年9月,广东省人民政府与国家标准化管理委员会共同建立粤港澳大湾区标准化研究中心,是大湾区标准化工作的核心机构,负责统筹规划和指导大湾区标准化工作,组织制定和实施“湾区标准”,开展标准化研究、提供标准化咨询服务等。

4.3 市场主体积极主动参与

2020年10月,深圳市标准化协会联合大湾区内其他城市标准化协会组织、香港货品编码协会、澳门物品编码协会成立粤港澳大湾区标准创新联盟,打造开放共享的标准化活动平台。2022年4月,广东省标准化研究院联合多家机构发起组建广东省粤港澳大湾区标准促进会,开展粤港澳大湾区团体标准制修订、应用实施和评价,打造粤港澳三地互认通行的大湾区团体标准体系。

4.4 资源平台提供运行保障

依托粤港澳大湾区标准化研究中心建立粤港澳大湾区标准信息公共服务平台,设立标准检索、标准智库、人才培训、业务办理等板块,提供中文简体、繁体、英语3种阅览模式,促进粤港澳三地标准信息互通共享。2020年12月启动建立粤港澳科技创新团体标准服务平台,提供粤港澳科技创新团体标准从提案、立项、起草、征求意见、技术审查到发布的全链条服务。

4.5 互认机制推动标准实施

粤港澳三地共同组建粤港澳大湾区认证联盟、广东粤港澳大湾区认证促进中心,推出“湾区认证”,坚持“共商共建共享、民生导向、高端品质引领、质量认证公信力”原则,建立统一的认证标准和程序,实现“一次认证、三地通行”。

5 长三角一体化标准化建设建议

5.1 夯实长三角标准化工作机制

皖苏浙沪三省一市构建了长三角市场监管联席会议机制,成立长三角一体化标准化建设工作组。在此基础上,建议对长三角一体化标准化建设工作组进行强化升级,建立长三角一体化标准化工作议事协调机制,明确议事协调机制的日常工作机构,配备专班开展工作,负责统筹协调一体化标准化政策措施、定期审核立项区域统一地方标准、协同推进相关重点任务等。

5.2 建设长三角一体化标准化研究机构

借鉴粤港澳大湾区标准化研究中心成立经验,建立长三角一体化标准化研究机构,由四地市场监督管理局、四地质量和标准化研究院、长三角区域合作办公室联合成立理事会共同管理。研究机构承担长三角一体化标准化技术支撑、智库建设、标准化信息资源平台建设等职责,承担长三角区域统一地方标准立项、起草、审查、实施和评估等全过程技术管理,指导长三角一体化标准化试点示范项目开展。

5.3 成立长三角标准化创新联盟

区域标准化联盟是协调制定区域共享共用团体标准的主体。借鉴广东省粤港澳大湾区标准促进会、粤港澳大湾区标准创新联盟的建立经验,长三角区域内相关社会团体、企业等市场主体,也联合成立长三角标准化创新联盟,围绕长三角一体化发展的产业协同和市场需求,共同制定协同共享的团体标准,助力区域市场一体化发展。

5.4 建立区域标准化信息资源平台

借鉴京津冀、粤港澳建立统一的标准信息资源平台经验,整合长三角区域标准信息服务资源,协同建设长三角一体化标准化信息资源平台,统一发布区域一体化标准化政策、工作信息、标准信息,促进标准化信息的共享共用。

5.5 开展区域一体化标准化试点示范

借鉴通武廊医疗卫生协调联动基本公共服务标准化试点建设经验,长三角都市圈、城市群联合承担国家级标准化试点示范建设,发挥标准化试点示范在促进长三角一体化融合中的作用。

5.6 协同参与国家和国际标准化活动

发挥长三角区域内全国及国际标准化技术委员会秘书处作用,畅通市场主体参与国家和国际标准化工作渠道,共同制定国家标准和国际标准;围绕长三角开放合作重点领域,争取设立国际性专业标准组织;借助国际标准化长三角协作平台等开展国际标准化人才培养、经验交流、宣传推广和项目合作。