那些年,与中国人“相爱相杀”的蛇

2025-01-20翟国庆

或许只有在蛇年春节到来之际,“蛇”字对很多朋友的杀伤力才会减弱—毕竟不论是“死亡缠绕”还是“生化武器”,蛇的绝技都令人闻风丧胆。抑或只有在巳蛇本命年又一次轮回之时,才有更多中国人愿意卸一卸心理包袱,坐下来审视一下我们与蛇的关系。

人蛇相处的直接证据

早在约1.7亿~1.6亿年前,蛇就已经出现在地球上。蛇在中国生活的“资历”比人类深得多,至迟在距今约1600万年的中新世时期,它们就已经在神州大地上为了生活而匍匐前行了。相比之下,中国境内出土的古人类化石表明,人类在东亚生存和演化的时间可追溯到170万年前或更早;而一些新的研究表明,现代人出现在中国的时间大约是6万年前或更早。可以说,我们妥妥是蛇的“晚辈”。

那么,中国先民是何时与蛇第一次相遇的呢?这个有点惊悚却不失浪漫的问题并不好回答。由于很多蛇类的骨骼细小而薄脆,化石破碎而零散,采集难度极大,因此与地球上曾经发生过的那一幕幕精彩的人蛇故事相比,地质“录像机”所能还原的“影像”实在是冰山一角。不过,我们仍能从一些残存的蛛丝马迹中描绘“古早版”的人蛇关系。

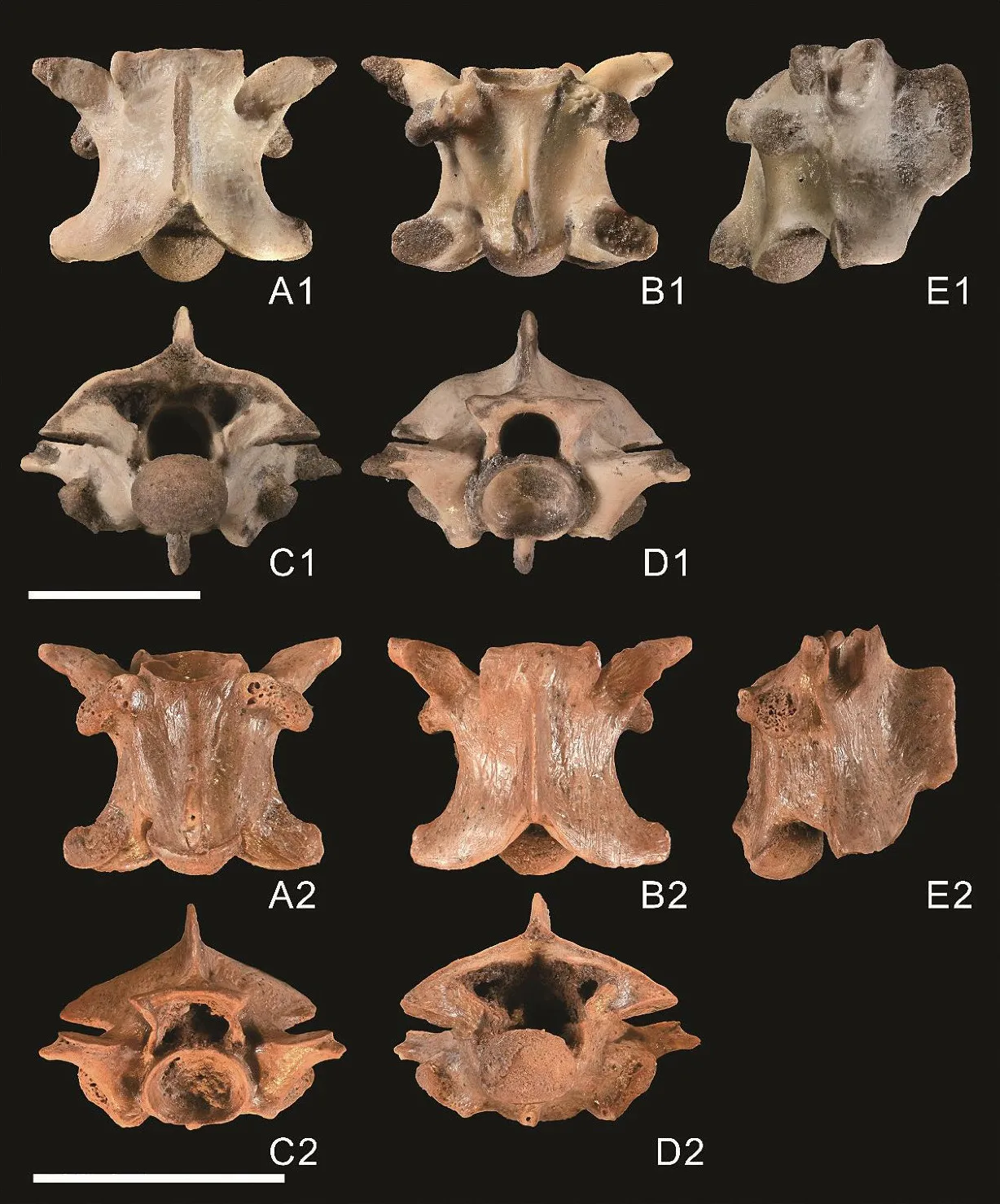

安徽繁昌人字洞遗址是一处早更新世早期的古人类文化遗址,距今约200多万年,该遗址出土了一件较为完整的游蛇科蛇类骨架,除缺少颅骨和尾椎骨外,包含了约122个几乎完整的椎骨。这是目前在我国古人类遗址中发现的年代最早的蛇类化石之一。据此,我们应该怎样“脑补”一些人蛇故事呢?发现古代蛇类骨骼的地点—洞穴,给我们帮了大忙。

陕西洛南龙牙洞遗址是一处中更新世的古人类文化遗址,在这处距今约35万年至27万年的洞穴中,我们不仅发现了代表华北旧石器文化系统的洛南直立人的臼齿,还发现了几节水游蛇亚科蛇类的脊椎。洞穴的一个重要功能就是居住,人类牙齿和蛇类骨骼同时发现于此,表明洛南直立人可能与这些无毒的小型蛇类“同居”过;当然,也不排除在一段宏观的时间里,人与蛇“你来我往”,而非同居关系。

有些内心强大的“吃货”可能会关心另一个问题:当中国先民与蛇一次次狭路相逢时,是否想过把它们列入“菜单”?关于我国古人类猎食蛇类的可能性,倒也不缺证据。广西左江流域的宝剑山、大湾等遗址均是壮族先民古骆越人的文化遗址,距今约6000年。考古学家在此发现了缅甸蟒、百花锦蛇等蛇类骨骼,其中大多数蛇骨的表面有一些疑似经过烧灼的痕迹,这反映了史前人类可能会以烧烤方式加工蛇肉并食用,该推测将我国华南地区食蛇的历史上溯至新石器时代。

说了半天,怎么不见剧毒蛇类的身影?难道先民们“一朝被毒蛇咬”,就对其避而远之了?未必,在广西左江流域的古骆越人遗址中,不仅发现了缅甸蟒等无毒蛇,还发现了眼镜王蛇这种剧毒蛇类。而相比人蛇共处的直接证据,中国先民留下的蛇文化烙印可就多得多了。特别是在无文字或文字记录相对匮乏的先秦时期,人们在各种人造物或自然环境中留下的蛇文化“符号”大放异彩。

有的先民凭借“丹青妙手”画出与蛇有关的图案,如在福建漳州马坑乡草仔山发现的商周岩画中,有5幅闽越先民绘制的蛇形岩画,画中不仅有成年蛇,还有刚孵化出的幼蛇,甚至连蛇蛋都有。在水域广阔的东南地区,古代岩画常被认为有求神的作用,而蛇的形象出现在岩画中,说明它有可能是该地区民众崇拜的神。

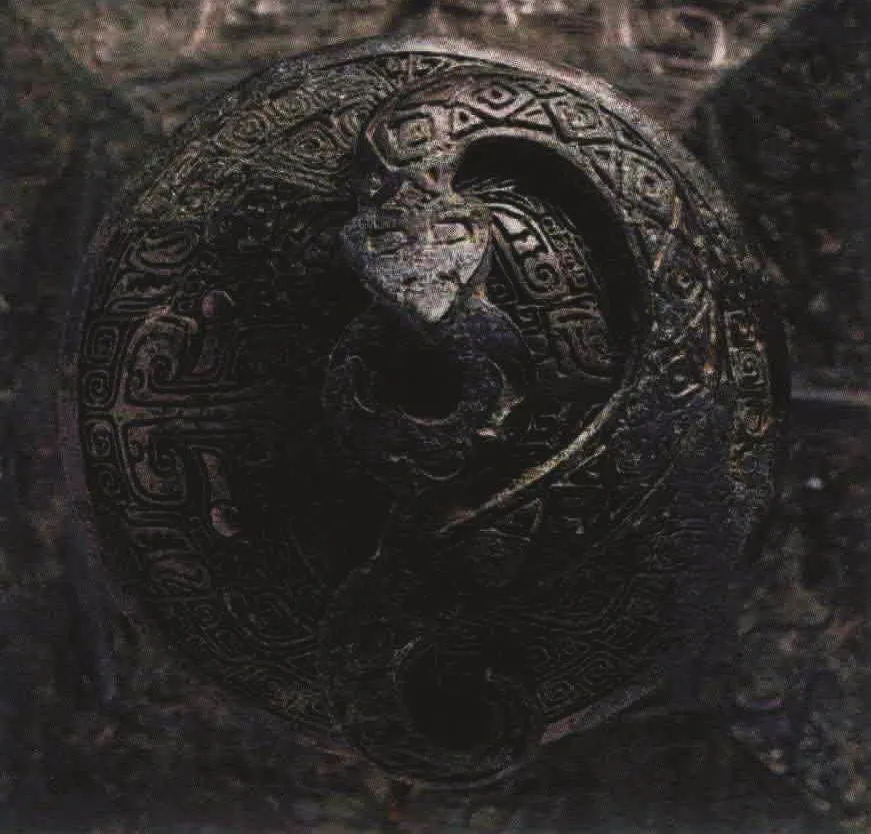

有的先民则将蛇与器物巧妙地结合在一起,形成精美的蛇纹,这在先秦时期的青铜器上司空见惯,如江西新干大洋洲出土的商代提梁方卣的卣盖上饰有蛇纹,湖南衡阳出土的春秋时期提梁卣的卣身上亦饰有蛇纹。

崇拜与对抗:中国人与蛇“相爱相杀”

中国崇蛇之风源远流长,我们耳熟能详的伏羲、女娲的人首蛇身的形象就被视为中国人崇蛇的标志。这在新石器时代的考古发现中亦得到了印证,如属齐家文化的甘肃临洮冯家坪遗址出土的彩陶双联杯,该杯的器表各刻有一人首蛇身像,其形象与《帝王世纪》中所载伏羲、女娲“人首蛇身”之描述高度相似。

在广阔的中国大地上,崇蛇的方式更是五花八门。

还有的先民直接把工具制成蛇形,这在春秋晚期至东汉初期的古滇国遗址中屡见不鲜,如蛇形铜兵器、蛇形铜质生产工具等。古滇国所处的滇中高原有众多低山丘陵和星罗棋布的湖泊,加之气候炎热潮湿,非常适宜蛇类生存,古滇人与蛇很可能低头不见抬头见,“化蛇为器”的行为在一定程度上体现了古滇人对蛇的崇拜。

古人对蛇的态度并非只有崇敬,他们对蛇的感情十分复杂,反映出来的文化现象也注定是多元的,如珥蛇、践蛇、打蛇、啖蛇等。

何谓珥蛇?袁珂在《山海经校注》中曾引郭璞的解释“珥,以蛇贯耳也”,意为以蛇穿耳、作为耳饰之意。当然,直接以活蛇作为耳坠的想法有些匪夷所思,但把耳坠做成蛇形是可以实现的,如在辽宁凌源田家沟红山文化遗址中就曾发现距今约5000年的玉质蛇形耳坠。若只是绘制图案,以活蛇作耳饰就很容易实现了,如陕西咸阳秦都一号宫殿的画像砖上、湖北随州曾侯乙墓的漆棺画中及江苏淮阴高庄战国墓的刻纹铜器上,均发现了“人珥蛇”的图案。

践蛇,即将蛇踏于脚下,这类图案多见于战国时期的器物之上,如在江苏淮阴高庄战国墓发现的铜器上就刻有人面鸟身人双足踏蛇的场景。一些学者认为,珥蛇、践蛇行为反映了类似的文化意象—人们希望依靠蛇来升降于天地之间,即对荀子所谓“螣蛇无足而飞”之说的印证。特别是践蛇,人类将蛇踩在脚下不是欺凌蛇,而是将其视为神巫的合作伙伴,反映出人与万物和谐相处的理念。有些践蛇却另有他意,楚文化墓葬中出土的一些器物反映了其他生物践蛇的场景,如湖北荆州天星观二号楚墓出土的彩绘透雕凤蛇纹座屏雕刻了“凤鸟践蛇”的场景;此外,该墓葬中还出土了一件蟾蜍状异兽座,其造型是一只类似蟾蜍的生物四足践踏着一条盘曲的蛇。

楚文化范围包括如今的湖北、湖南和安徽部分地区,历史上的楚地湖沼密布、草木茂盛,乃蛇类栖息之绝佳环境,一些学者提出楚人在生产生活中频繁与蛇接触,而蛇常常威胁楚人的生命安全,因而楚人对蛇既有崇敬之情,又有恐惧和抗争的心理,上述借其他生物践蛇的现象,也许正是人类恐蛇和抗蛇心理的一种折射。

打蛇与啖蛇

打蛇,顾名思义,即蛇成为被打对象。在江苏淮阴高庄战国墓出土的铜器图像上,有人或兽面人身者一手持打蛇武器、一手握蛇的场景。

啖蛇即食蛇。有的是借禽鸟之口啖蛇,如安徽寿县李三孤堆楚墓群出土的战国时期的攫蛇铜鹰反映的就是鹰食蛇的场景,再如湖北随州曾侯乙墓出土的漆棺画中有一幅《秃鹙啖蛇图》,描绘了相互缠绕为一体的两条蛇被两只秃鹙左右夹击猎食的生动画面。飞禽对蛇类的捕捉和猎食,体现了楚人对自然界食物链的细心观察。有的则是借镇墓兽之口啖蛇,如湖南湘乡牛形山1号墓出土的战国中期的镇墓兽,镇墓兽作吃蛇之状,将蛇压得无法动弹。镇墓兽是一种墓地神兽,被赋予辟邪的功用,用镇墓兽啖蛇,体现了楚人想以神圣的神兽应对邪恶的蛇患之心态。

写在当下,人蛇关系的失衡

在崇拜和寄托中恐惧与抗争,这种矛盾的心理其实也反映出先秦乃至后世的人蛇矛盾。周代之前我国一度处于全新世暖期,经历了西周的短暂降温之后,东周至汉代气温再次回升。远比现在湿润的气候及丰富的植被为蛇类的大量繁衍提供了温床。在这样的地理环境背景下,人蛇矛盾不可避免,古籍文献中对蛇患的记载和对蛇的“吐槽”也是如数家珍。不过,鉴于生产力水平相对较低,防治和反抗蛇类的手段有限,我们对古代特别是先秦时期人蛇关系的考察,更多地是从“当时人类现实生活的艰辛与不易”这个角度加以审视。

然而,随着现代生产力的不断提高、经济的高速发展及人类活动范围的不断扩张,蛇类不可避免地面临着环境污染、生态破坏所带来的栖息地丧失问题,亦饱受着被人类捕猎、过度利用的困扰。作为世界上蛇类资源最丰富的国家之一,生活在我国的数百种蛇类同样面临着困境,据20世纪90年代国家有关部门对我国蛇类资源的数次评估可知,我国蛇类野生灭绝1种,极危8种,濒危9种,易危11种,需予关注11种。

考古证据表明,在无文字资料及文字资料匮乏的先秦时期,中国先民与蛇类相处的精彩生态故事一直在上演。如今,面对失衡的人蛇关系,我们也在积极寻求对策,如按立法程序争取将需要强化保护的蛇类调整为国家重点保护野生动物,加强蛇类重点分布区野外种群及其栖息地的调查监测和保护,强化对蛇类经营利用活动的监管,引导和规范蛇类人工繁育及积极开展技术推广等。“敬”与“畏”并存,化“抗蛇”为“护蛇”,正是我们与这群古老生灵和谐共处的应有之义。

(审稿专家:王洋,武汉大学考古系副教授;史静耸中国科学院古脊椎动物与古人类研究所两栖爬行动物方向博士)

【责任编辑】王凯