医疗机构药品风险管理认知与现状调研

2025-01-15孙雪林邢明青张子轩赵文靖钱东方梁艳徐丽金鹏飞张亚同

关键词 药品风险管理;药物警戒;药品安全;医疗机构

《药品管理法》指出,药品使用单位,以医疗机构为代表,均应遵守法规中对药品使用的相关要求[1]。风险管理是《药品管理法》明确提出的药品管理基本原则,是指通过风险识别、评估与控制,实现风险最小化的过程[1―2]。药品风险管理包括质量风险管理和使用风险管理,其中药品使用环节聚焦于医疗机构[2]。医疗机构对药品使用的管理涵盖药品遴选采购、贮存、处方、调配、患者使用(含院内和院外)多个环节,医疗机构开展药品风险管理工作,就是对上述环节中可能出现的风险进行识别、评估和管理的全流程管控[3―4]。

尽管目前尚无专门针对医疗机构药品风险管理的法律规定,但现有法规已涵盖了对医疗机构内药品风险管理工作的核心要求[5]。医疗机构药品风险管理理论框架不仅明确了药学人员在药品安全方面的职责,还为他们提供了具体的操作依据[6]。因此,深入了解医疗机构药学人员对药品风险管理内容与模式的认知,评估当前药品使用安全工作的现状,收集各方对药品风险管理的建议,为促进医疗机构药品风险管理体系的完善与发展提供经验和建议,有助于提升药品使用监管和医疗机构管理的水平和效果。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究以全国医疗机构的医务工作者、医疗相关药学从业人员群体为研究对象,采用分层随机抽样的方法,由课题组成员通过问卷星平台发布匿名自填式问卷调查表。

1.2 调研方法

本研究采用问卷调查法。问卷由课题组成员基于药品管理法规中与医疗机构相关的风险管理要求,结合既往研究基础和其他相关文献进行设计,并邀请多名正高级职称的医院药学和临床专家进行讨论和完善。经专家审评,问卷在测量药品使用风险管理认知、行为和态度方面表现出良好的内容效度。为确保问卷结果的有效性,设计时限制了参研者的回答形式,并引入逻辑判断以避免矛盾或不一致的回答。同时,剔除了填写时间少于3 min的问卷。

1.3 调查内容

问卷主体分为四部分:调查人群信息,医疗机构药品风险管理实施现状,药品风险管理相关概念的认知、含义与流程,医疗机构药品风险管理工作内容及模式。

1.4 合规性说明

本研究已于发放问卷前向参研者征求知情同意,并在问卷开头“致参研者书”中再次声明本问卷结果仅用于科研研究,以确保研究的伦理合规性。

1.5 质量控制与数据处理

有效问卷录入Excel 软件,并采用描述性统计方法进行分析与描述。结果以人数和构成比(%)表示。

2 结果

本次调研共发放、回收问卷446 份,其中有效问卷420 份,无效问卷26 份,问卷回收率为100%,有效率为94.17%。

2.1 调查人群信息

参研人员遍布28 个省(区、市),基于我国现行的行政区划代码(GB/T 2260-2007)中提及的行政地理单元将地区划归为7 个区域:东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江;华北地区包括北京、天津、河北、内蒙古和山西;华东地区包括安徽、福建、江苏、江西、山东、上海和浙江;华南地区包括广东和广西;华中地区包括河南、湖北、湖南;西北地区包括甘肃、青海、陕西、新疆;西南地区包括贵州、四川、云南和重庆。其中参研人数由高至低依次为:华南地区(151 名,35.95%)、华东地区(70 名,16.67%)、华北地区(62 名,14.76%)、东北地区(58 名,13.81%)、西南地区(35 名,8.33%)、西北地区(27 名,6.43%)和华中地区(17名,4.05%)。

参研人员来自医疗机构和药店的比例为7.6∶1,年龄以36~45 岁居多,70.24% 的工作年限在“10 年以上”,38.10% 的职称为“主管药师”。结果见表1。

2.2 医疗机构药品风险管理实施现状

此部分主要调研各类医疗机构目前的药品风险管理现状,包括是否设立相关岗位、医疗机构药品风险管理的相关环节和具体做法,以及有无规章制度和工具。

2.2.1 医疗机构药品风险管理岗位设置

共有266 名参研人员(63.33%)表示自己所在单位“设立药品风险管理相关岗位”,其中医疗机构238 名、药店28 名,三级甲等及以上医疗机构占比最高(72.17%)。除岗位名称为“风险管理专员”“药物警戒专员”“药品不良反应监测员”外,其他的相关职能岗位名称包括“用药安全主管”和各科室“质控员”。结果见表2。

2.2.2 医疗机构药品风险管理各环节实施情况

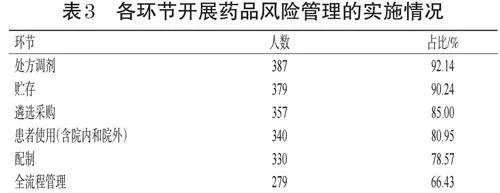

本研究对药品风险管理措施在各个环节的具体实施情况进行了详细调查,结果显示,仅有66.43% 的参研人员所在单位在配制、遴选采购、贮存、处方调剂和患者使用(含院内和院外)各环节均实施了药品风险管理。处方调剂环节的药品风险管理执行情况最好,有92.14%的参研人员表示所在单位在此环节实施了药品风险管理。结果见表3。

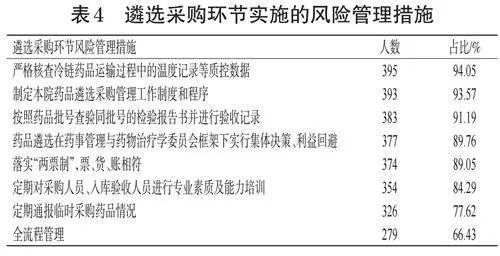

(1)66.43% 的参研人员所在医疗机构在遴选采购环节采取了全流程的风险管理措施,其他补充措施包括“重点岗位定期轮岗”和“药品监督抽查管理”。“定期通报临时采购药品情况”在各类医疗机构中实施的比例最小,仅占77.62%。结果见表4。

(2)参研人员中有68.81% 所在的医疗机构在贮存环节施行了全流程的风险管理措施。“制定(药房)药品储存管理制度”在各类医疗机构中实施最佳,96.90% 的参研人员表示所在医疗机构已制定相关制度。相较之下,“定期开展‘听似看似(LASA)’药品安全培训”在各类医疗机构中实施最差,仅有78.33% 的参研人员表示在贮存环节中开展了此培训。结果见表5。

(3)65.95% 的参研人员表示其所在医疗机构在配制环节实施了全流程的风险管理措施。其中,“严格执行无菌操作与‘三查七对’”是最常采用的措施,有92.62%的参研人员表示其所在医疗机构在配制环节会严格执行这一措施。相较之下,“设置静脉用药调配中心进行集中调配”是应用最少的管理措施,仅有72.62% 的参研人员表示其所在医疗机构采用此措施,可能由于部分三级以下医疗机构未单独设有静脉用药调配中心。结果见表6。

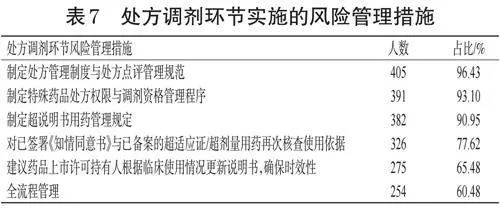

(4)60.48% 的参研人员所在医疗机构采用了处方调剂全流程的风险管理措施。其中,被医疗机构最广泛采用的措施是“制定处方管理制度与处方点评管理规范”(占96.43%)。结果见表7。

(5)62.62% 的参研人员表示所在医疗机构制定了患者使用全流程的风险管理措施。其中,“进行药品不良反应监测与处理”是应用最广泛的管理措施(占95.24%),“制定药学监护技术规范”仅占74.52%。结果见表8。

2.2.3 医疗机构药品风险管理的规章制度与工具

本调研中,除前述风险管理措施外,医疗机构还制定了一些适用于各自医疗机构的文件或规章制度,包括“突发紧急状况下的药品保障制度”“新引进药品的分级管理”“药物临床使用评价制度”“医疗机构自制制剂风险管理相关体系和管理机制”“用药错误报告管理规定”“院外购药及患者自带药规定”“专科用药进行专科培训”[7―11]。

在风险管理工具配备方面,“控制处方环节风险的处方点评及审核软件或平台”的配备比例最高(占86.43%);其次为“辅助收集与整理药品使用安全性信息的院内药品不良事件上报或汇总机制”(占84.52%);再次为“辅助药品贮存和运输环节的温度监控及预警系统”(占83.57%)。结果见表9。

2.3 药品风险管理相关概念的认知、含义与流程

2.3.1 药品风险管理概念的认知

我国医疗机构药学人员对“风险管理/药品风险管理”概念的了解和认知主要来源于法律法规和制度规范。超过半数(占51.19%)的参研人员是从《药品不良反应报告和监测管理办法》中了解到的医疗机构药品风险管理,仍有10.48% 的参研人员从未了解过这一概念。结果见表10。

2.3.2 药品风险管理的含义与流程

对于医疗机构药品风险管理的含义,87.38% 的参研人员与本课题组理解一致,即药品使用风险管理是在药品使用的全流程进行的,不仅是不良反应事件发生后才需要(本节问卷的具体询问方式可通过本文首页的二维码链接中的“增强出版”板块查看)。

药品风险管理在医疗机构的开展,受到药品管理法规、药品质量管理规范、医疗机构管理要求、不良事件报告与监测制度和药品上市后再评价制度的支持。参研人员对有关政策制度要求的掌握较为全面,大部分(占76.90%)能够选择出实际执行的法规和要求。参研人员还提及了其他相关政策,如药物警戒质量管理规范、医保政策、集采政策等。

风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险干预、风险交流和管理活动评价。医疗机构药品风险管理的具体流程为:风险点识别→风险等级和分类评估→风险管控措施制定→院间、医患、院企风险交流→风险系统评价,并循环至风险点识别[12―13]。鉴于风险管理流程与医疗机构内部一般工作流程的区别,能够正确按顺序选出答案的只有3 名参研人员(占0.71%)。

2.4 医疗机构药品风险管理工作内容及模式

2.4.1 医疗机构药品风险管理工作内容

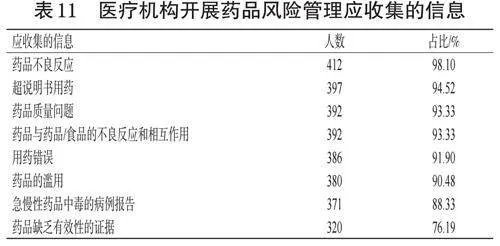

本研究对医疗机构药品风险管理内容进行了详细调查,包括管理过程中需收集的信息内容、信息来源等。参研人员除了关注常规信息外,还补充了如“药品存储和运输相关信息”“符合质量标准但仍会造成使用困扰的信息”等。“药品不良反应”被认为是最重要的信息(占98.10%),其次是“超说明书用药”(占94.52%),再次是“药品质量问题”和“药品与药品/食品的不良反应和相互作用”(均占93.33%)。相比之下,“药品缺乏有效性的证据”选择率最低,仅占76.19%。结果见表11。

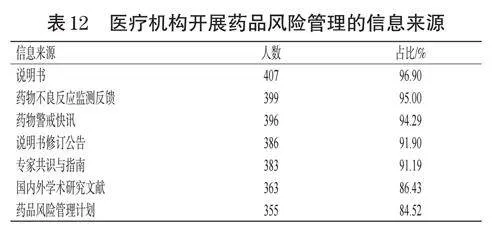

调研结果显示,参研人员普遍认为,在医疗机构药品风险管理的信息来源中,“说明书”“药物不良反应监测反馈”和“药物警戒快讯”排前3 位,分别占96.90%、95.00%、94.29%;而“药品风险管理计划”的提及次数最少(占84.52%)。结果见表12。此外,参研人员还补充了“病案报告”和“临床反馈”作为其他信息来源。

2.4.2 医疗机构药品风险管理工作模式

医疗机构药品风险管理工作模式中的部门或岗位设置,参研人员普遍认为“应考虑新设立药品风险管理/药物警戒专员/部门”(236 名,占56.19%),另有部分参研人员认为“应在临床药学科室下设立岗位”(55 名,占13.10%)。少部分参研人员认为“应由已经任命的相关人员负责”,包括“药品不良反应监测员”(53 名,占12.62%)、“药学质控专员”(46 名,占10.95%)、“药品安全员”(16 名,占3.81%)和“ 药品安全官”(11 名,占2.62%)。此外,其他参研人员建议“在药事管理委员会或药物治疗学委员会下设岗位”(3名,占0.71%)。

对于“药品使用风险管理专业人才应具备的必要能力”这一题目,调查显示,96.67% 的参研人员(406 名)认为“熟悉我国药品风险管理相关法律法规和指导原则”是最重要的能力要求。其余必要能力按重要性排序为:需要具有临床医学、临床药学、流行病学等专业背景(393 名,占93.57%),应接受过药品风险管理系统培训(393 名,占93.57%),应掌握药品使用各环节风险管理要点(390 名,占92.86%),应具备识别风险点并采取相应处理措施的能力(385 名,占91.67%),应熟练使用各类药品风险管理平台及系统(380 名,占90.48%)。大部分参研人员(350 名,占83.33%)认为药品风险管理专业人才应该同时具备以上所有能力。

目前,距离建立完善的医疗机构药品风险管理的体系仍存在较大发展空间,对“建立完善的药品风险管理体系需要开展哪些工作”进行调查,结果显示,参研人员认可最多的需要开展的工作是“以高规范化、强适用性为目标完善制度指导性文件”(396 名,占94.29%)。其余建议由高至低依次为:明确药品风险管理概念与内容并达成业内共识(395 名,占94.05%),建立多主体、多渠道药品监管及信息共享机制以及提升医疗机构卫生人员药品风险管理认知(388 名,占92.38%),建立可覆盖药品风险管理各环节的综合评价体系(384 名,占91.43%),培养多学科、跨领域、体系化专业人才(363 名,占86.43%),建立人才考核与奖惩制度(339 名,占80.71%)。

3 讨论及建议

医疗机构在药品风险管理中扮演主导角色。药品上市许可持有人作为药物警戒的责任主体,应主动向医疗机构提供最新的药品安全性信息,以便医疗机构及时调整风险管理措施,使其有据可依[5]。两主体在各自职能分工下应相互配合,提高药品风险预警和风险控制能力;应互为依托,共享药品有效性和安全性信息;最终,共同推动医疗机构药品风险管理体系的完善,以保障患者用药安全。

3.1 药品风险管理认知与现状分析

本研究调查了医疗机构在药品风险管理方面的认知、含义与流程、工作内容和工作模式等。调查结果显示,医疗机构药品风险管理的认知主要来源于药品不良反应监测,表明药品不良反应监测是医疗机构了解药品风险管理的重要渠道,然而,仅依靠不良反应监测可能不足以全面提升风险管理认知。未来应加强多渠道的培训和教育,如通过专业培训、学术会议、线上课程等多种形式提升医务人员的药品风险管理认知水平。医疗机构在开展药品风险管理时需从多个方面收集冗杂信息,并与多方进行沟通。参研人员对开展药品风险管理所需信息的来源具有明确认知,包括说明书、药物不良反应监测反馈、药物警戒快讯和说明书修订公告等,但对于药品风险管理计划的认知较为薄弱,这进一步表明药品上市许可持有人与医疗机构信息沟通机制有待完善。因此,应加强双方信息交流,扩展药品风险管理信息获取渠道。针对医疗机构药品风险管理的责任部门归属问题,参研人员普遍建议医疗机构设立专门的药品风险管理部门或药物警戒部门。可见,大多数参研人员对药品使用风险十分重视,药品使用风险最小化得到业界高度关注。

3.2 完善医疗机构药品风险管理体系的建议

作为药品使用的主要单位和药品风险管理的主体,医疗机构非常有必要进行药品风险管理。本研究针对医疗机构推进药品风险管理信息共享的方法、现阶段建立完善医疗机构药品风险管理体系尚需进行的关键工作等方面开展了调查。目前,建立完善的医疗机构药品风险管理体系仍需要逐步开展一系列工作。首先,完善制度指导性文件被普遍认为是目前最迫切的任务,可为医疗机构提供高规范化和强适用性的制度保障,确保日常工作符合风险管理的原则。其次,需要明确定义药品风险管理的概念和内容,并在业内达成共识。这将有助于药品使用管理各主体对风险管理内容和措施的理解,并推动其在医疗机构中的实施。只有明确了共同的目标和原则,各方才能协同高效合作。再次,建立多主体、多渠道的药品监管和信息共享机制也是参研人员提出的重要方向。制定医疗机构药品使用风险管理规范或专家共识,并建立药品使用风险评估和管理培训和交流平台,将有助于增强医疗机构对药品风险管理的认识。在制定和完善药品风险管理体系的过程中,还需考虑到各方的需求和利益。医疗机构、监管机构和药品生产企业都有各自的角色和责任,形成长期合作机制,才能推动医疗机构药品风险管理体系的建立和完善,提高医疗机构的整体药品管理水平,促进我国药品监管更高质量、更科学、更规范的发展,切实保障患者用药安全。

3.3 本研究的局限性

首先,本次调研的样本量和覆盖范围有限,可能影响结果的代表性,对于反映全体医疗机构药品风险管理的认知与现状存在一定局限。其次,本次调查问卷采用线上发布的形式,在问卷的描述性语言设计与实际理解中可能会有误读现象,从而导致调研结果产生信息偏差。此外,本问卷设计经过了药品风险管理领域多位专家的评审,确保内容涵盖了该领域的关键概念和研究对象的实际情况,但由于时间和资源限制,本研究尚未通过实证数据进行统计学方法的信度与效度检验,如Cronbach’s α 系数或因子分析。因此,问卷的内部一致性和结构效度尚未得到数据支持,存在一定局限性,这一局限性将在未来研究中通过数据收集和统计分析予以弥补。未来研究将在本问卷的基础上,继续扩大样本量,覆盖更多地区和不同类型的医疗机构;问卷设计将在本问卷的基础上进行优化,采用更精细的统计分析方法,进行纵向研究,以评估药品风险管理措施的长期效果。

综上所述,本研究通过全国范围内医疗机构药品风险管理的认知调研,对药品风险管理的概念和一般流程进行了传播和加强,有助于全面提高我国整体医疗机构对药品风险管理的知晓度,从而提高全国范围内药品管理水平,保障患者用药安全。对医疗机构全流程风险管理现状进行系统性梳理、收集建设医疗机构药品风险管理体系的建议,不仅可推动未来医疗机构完善相关制度指导性文件,明确职责内涵,细化职能岗位设置,还将为建立社会多方参与的信息共享机制提供基础支持。