半世遗憾,一世革命长歌

2025-01-11周菲菲

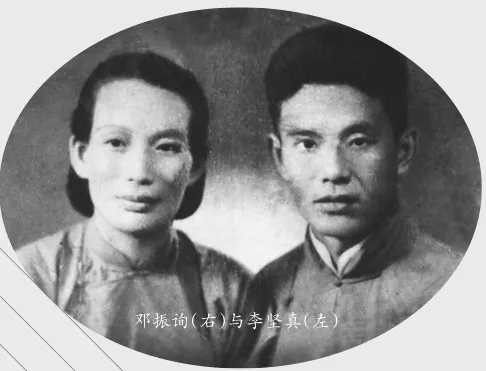

在南京市江宁区,静静矗立着一座“重民桥”,还有一座“仲铭亭”,亭前的拱桥名为“仲铭桥”。这些建筑承载着当地人民对一位烈士的深切缅怀,他就是抗日战争时期在南京周边牺牲的新四军高级干部邓振询。千里之外的广东梅州丰顺,坚真韩江大桥横跨江面,坚真公园内绿意盎然,李坚真故居古朴宁静,这是为了纪念无产阶级革命家、新四军女干部李坚真,她是邓振询的妻子。

在李坚真故居保留着一条富有时代特征的毛毯,它宛如一位岁月的见证者,默默诉说着往昔的故事。这条毛毯跟随李坚真走过长征,是她唯一的嫁妆,见证了他们夫妻二人组建家庭的温馨时刻。邓振询牺牲后,这条毛毯又陪伴李坚真历经抗日战争、解放战争、社会主义建设与改革的风雨征程。

出身贫苦志如钢,山歌革命路漫长

邓振询与李坚真,虽生于不同地域,却有着相似的命运起点和共同的革命轨迹,他们的爱情与革命事业紧密交织,“爱情即革命,革命亦爱情”便是对他们最贴切的写照。

1904年,邓振询出生于江西兴国县一个贫苦农民家庭。幼年时,父母相继离世,生活的重担早早地压在了他稚嫩的肩上。十几岁的他便成为一名泥水匠,四处奔波,风餐露宿。然而,苦难铸就了他不屈的性格,立志为改变劳苦大众的命运而拼搏。

1907年,李坚真出生在广东丰顺县的一户佃农家中。在当地,童养媳是众多女性无法逃脱的命运。尚在襁褓中的她,便被亲生父母以8吊钱卖给他人。 1924年,广东成为国民革命的根据地,工农运动蓬勃兴起。1926年,国民革命军出师北伐,工农运动如燎原之火席卷大地。李坚真结识了前来蕉头窝召开农运会议的彭湃。在彭湃的引导下,她参加农民运动,开启了人生的新篇章。

此刻的邓振询也在革命浪潮的洗礼下,积极投身家乡的农民运动,踏上了革命之路。1929年,他加入了中国共产党,并参加了毛泽东举办的土地革命干部培训班。培训期间,他与毛泽东一同散步、早操,共同学习革命歌曲,汲取革命力量。毛泽东的话语如明灯照亮他前行的道路。

1930年1月,李坚真奉命离开韩江,前往闽西开展群众工作。她积极参与土地革命,组织妇女为红军制作草鞋。同年6月,毛泽东和朱德率领红四方面军抵达闽西,时任汀东临时县委书记的李坚真向毛泽东当面汇报工作。毛泽东听闻她的工作事迹后,笑着称赞她“不简单”。

毛泽东的教诲让两位青年革命者在政治上、思想上、工作上受到很大的教益。邓振询在兴国组织工人运动,被推选为兴国县工会委员长。他积极创办工人夜校和工读学校,提升工人文化水平与阶级觉悟,成为当地工人运动的领袖。而在闽西,李坚真凭借爱唱山歌的特长,将革命宣传融入一首首山歌中。她创作的《打土豪》《为红军做草鞋》《反对封建婚姻》《送郎当红军》等山歌,在群众中广泛传唱,有效激发了群众的革命热情,密切了党与群众的联系。

第三次反“围剿”胜利后,红军和革命根据地蓬勃发展。中央决定在瑞金召开中华苏维埃第一次全国代表大会,为确保大会安全,李坚真受命在长汀布置假会场迷惑敌人。她把会场布置得热闹醒目,成功吸引了国民党的注意。1931年11月7日,大会在瑞金隆重开幕,邓振询作为江西省工会代表出席并入选主席团。大会期间,国民党派了几架飞机轰炸长汀,假会场被炸平,而瑞金会场顺利闭幕,中华苏维埃共和国临时中央政府诞生。

烽火长征意如磐,缘聚瓦窑堡山峦

1934年10月,第五次反“围剿”失败,中央红军主力被迫开始两万五千里长征。长征前夕,邓振询跟随刘少奇、陈云所在的红一方面军第五军团出发,负责保障全军团粮食供应。为在长征途中做好群众工作,组织选拔了32名女红军随军出征,李坚真便是其中之一。

长征途中,红军战士们跨越江河,翻越雪山,穿越草地,历经无数艰难险阻,终于胜利到达陕北。1935年冬,中共中央转移驻地到瓦窑堡,颠沛流离的生活宣告结束,革命者们在此迎来了相对稳定的生活,爱情之花也在这片土地上悄然绽放。

蔡畅、刘群仙与邓振询共事过,深知他的为人。她们与邓颖超、金维映一同热心地为邓振询和李坚真牵线搭桥。邓振询和李坚真在长征中都从事民运工作,他们共同开展宣传工作、发动组织群众、筹集物资、扩充兵力。邓振询的无私奉献和对群众的关怀深深打动了李坚真,而李坚真的英勇无畏也令邓振询由衷敬佩。

战友提及此事时,李坚真发现彼此经历相似、志同道合且志趣相投,都喜爱唱山歌,性格上都充满革命乐观主义精神。她欣然同意了这门婚事,而战友告知她邓振询对她亦是倾心。1935年10月,一场简单而热闹的婚礼在陕北举行。同志们把组织发的几角钱鞋袜费凑起来买了一些肉,在饭堂为他俩庆祝。初到陕北,又是寒冬,这对夫妇生活条件很艰苦,他们用的还是长征路上同志送的毛毯,但爱情在战火中愈发坚贞。

新婚1周后,李坚真被派往赤源筹款、筹粮、扩军,邓振询则留在瓦窑堡开展全国总工会工作。在赤源工作期间,李坚真遭遇诸多困难,但凭借坚定信念,她最终顺利地完成任务,回到瓦窑堡与邓振询团聚。

抗日烽火燃苏南,邓李功绩日月长

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,中华民族到了最危险的时候。红军主力改编为国民革命军第八路军,南方八省红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军。根据中央决定,邓振询、李坚真等人奉命南下,参与新四军改编工作。1938年春夏,新四军第一、二支队挺进苏南,建立茅山抗日根据地。

1939年初,邓振询抵达皖南泾县新四军军部,出任中共皖南特委书记,李坚真则在东南局妇女部工作。邓振询利用公开身份,积极恢复和发展地方党组织,建立多个县委。1940年3月,他前往苏南任中共苏皖区委书记,李坚真随后担任苏皖区党校校长。在苏南的3年多时光里,邓振询办刊办报宣传党的方针政策,关爱战士,被群众亲切地称为“老邓”。李坚真在党校工作中热情真诚、认真负责,大家都尊称她为“大姐”。他们携手努力,使苏南抗日根据地不断巩固发展,成为新四军挺进苏北的重要桥梁,为敌后斗争奠定了坚实基础。

1942年元旦前夕,李坚真为陈毅、邓振询做了一道米粉肉。陈军长称赞:“好香!好吃得很!你这样的媳妇,打着灯笼都找不到!”大家在欢乐的氛围里迎接元旦。

1943年,日军“清乡”,形势严峻,邓振询协助江渭清率领苏南军民英勇反击,取得斗争胜利。然而,1943年8月3日,邓振询在江宁冯潭庄率部转移时不幸落水牺牲,年仅39岁。

噩耗传来,李坚真悲痛欲绝,当场昏厥。邓振询牺牲了,我党为失去一位忠诚的战士而惋惜,人们为失去一名好干部而痛心,李坚贞为失去知心爱人、革命伴侣而悲痛。然而她不顾同志们劝她好好休息的嘱托,化悲愤为力量,奋勇投入战斗。在指挥战斗中,她手持两支手枪轮番向敌人射击,以勇猛的战斗力和顽强地进攻打退敌人,成功完成战斗任务。

邓振询牺牲了,人民不会忘记他。1958年,邓振询墓迁至雨花台并重新修建;1981年,“重民桥”落成;1983年,“仲铭亭”(邓振询又名邓仲铭)建立。

邓振询牺牲了,革命伴侣李坚真继承了他的遗志,无论是在烽火连天的战争岁月,还是在热火朝天的新中国建设,乃至波澜壮阔的改革开放中,她都不懈奋斗,成为中共历史上第一位女县委书记,也是新中国第一位女省委书记。

(责任编辑孙月红)