近地表处置场关闭后核素释放的环境影响分析

2024-12-31刘虎平

摘要:作为低中水平放射性废物的最终去向,近地表处置场的安全具有非常重要的意义。结合某处置场设计工程,分析近地表处置场关闭后放射性核素释放景象,并建立模型论证其对环境的影响。结果表明,近地表处置场关闭后,放射性核素迁移对公众剂量很小,满足国家标准对公众照射剂量约束值的要求。

关键词:放射性废物;处置;释放景象;环境影响

中图分类号:X591 文献标识码:A 文章编号:1008-9500(2024)08-0-03

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.08.039

Environment Impact Analysis of Radionuclide Release after Closure of Near Surface Disposal Facilities

LIU Huping

(The Fourth Research and Design Engineering Corporation of CNNC, Shijiazhuang 050021, China)

Abstract: As the ultimate destination of low-level radioactive waste, the safety of near surface disposal facilities is of great significance. Based on the design project of a disposal facilities, analyze the radioactive nuclide release scene after the closure of a near surface disposal facilities, and establish a model to demonstrate its impact on the environment. The results indicate that after the closure of the near surface disposal facilities, the migration of radioactive nuclides has a very small impact on the public dose, meeting the requirements of the national standard for the constraint value of public"exposure dose.

Keywords: radioactive waste; disposal; releasing scenario; environment impact

低中水平放射性废物处置场(以下简称近地表处置场)属于核设施,必须对其开展安全分析评价并取得批准后方可进行建造和运行。近地表处置场的安全分析通常考虑运行期间和关闭后期的影响。针对现有工程设计实践,分析评价近地表处置场关闭后核素迁移对环境造成的影响,结果表明,放射性核素迁移对公众剂量很小[1]。

1 工程概况和废物源项

根据某省在运和计划建设的核电机组预期产生的废物量与活度,并参考其他核电厂和近地表处置场实际工程经验,估算近地表处置场关闭时接收废物的主要核素组成与活度,并综合考虑废物源项和场址情况,总处置容量按1.5×105 m3规划设计,废物总活度约为1.4×1018 Bq,共建设处置单元72个,分为8个子区布置。处置方式采用半地下、分批覆盖、分体布置、吊车轨道以及运输道路垂直方案。处置单元底板、四周墙体以及顶板均为现浇钢筋混凝土结构。根据辐射屏蔽要求和结构要求,底板厚度为1.0 m,四周墙体厚度为0.7 m;顶板厚度为0.6~0.7 m,关闭后上部覆盖厚度为1.0 m的核素阻滞回填层。由于所选场址地下水位较高,高出处置单元底板2.82~5.16 m。为保证地下水位低于处置单元底板一定距离,满足规范要求,在近地表处置场的周围布置一圈截水盲沟,使处置区外围的地下水能够直接排入大海。

2 核素释放景象及地下水环境影响分析

2.1 核素释放景象

近地表处置场关闭后,核素从处置单元箱环境开始迁移,迁移过程可分为3个阶段。

第一阶段,核素在处置单元内的迁移。核素在处置单元内的迁移考虑覆盖层失效后,降水逐渐渗入处置单元,核素随水向下迁移。迁移过程中,考虑核素的衰变、吸附及垂直向下迁移。

第二阶段,核素流出处置单元后的迁移。假设处置单元屏障100年后开始失效,放射性核素从处置单元格释放出来后,通过裂隙回填层迁移至截水盲沟。假设放射性核素从处置单元底部释放出后沿水平方向向截水盲沟迁移,迁移距离保守考虑为近地表处置场宽度的1/4。从处置单元底泄漏的核素直接进入回填裂隙层,在计算核素在回填裂隙层中迁移时,考虑回填裂隙层为孔隙介质,还需考虑衰变、吸附、对流和弥散。计算时,假定4个条件:一是不存在其他泄漏源项;二是在回填裂隙层内垂直方向上核素混合均匀;三是忽略分子扩散;四是考虑核素的衰变。

第三阶段,核素在生物圈的迁移。本工程近地表处置场为临海建设,根据地下水流向判断,核素由处置单元流出后随地下水最终流入大海。由于海水不作为饮用水和灌溉用水,因此饮水和灌溉途径不予以考虑。放射性核素随地下水入海后,在稀释扩散过程中对公众的影响途径包括食入海水生物造成的内照射,边沉积外照射,在海域中游泳、划船和从事水上作业时受到的外照射。

2.2 地下水环境影响分析

2.2.1 核素在处置单元内迁移计算

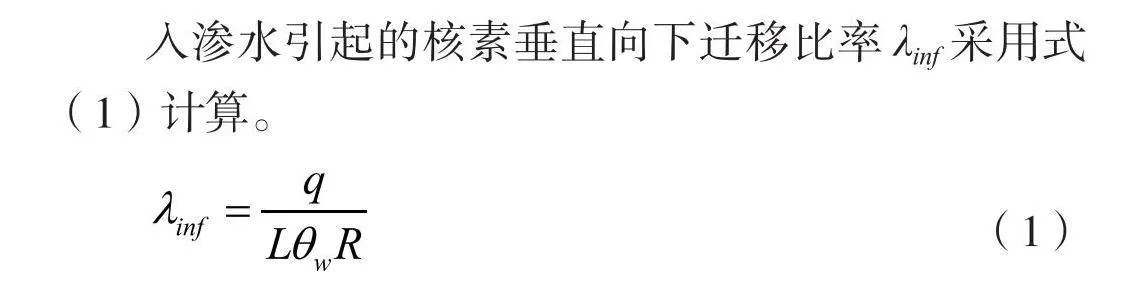

入渗水引起的核素垂直向下迁移比率λinf采用式(1)计算。

(1)

式中:q为通过处置单元的达西流速,即入渗量,m/a;L为放射性核素迁移的总的长度,即处置单元的高度,m;θw为处置单元内介质的有效孔隙度;R为处置单元介质对核素的滞留系数。

降雨入渗主要考虑大气降水垂直入渗进入处置单元,其次考虑横向地表径流[2]。首先,分别假设100年、150年、200年内处置单元工程屏障保持完好,雨水不会渗入单元内;其次,工程屏障慢慢失效,入渗量随之增加;最后工程屏障完全失效,入渗量达到最大。

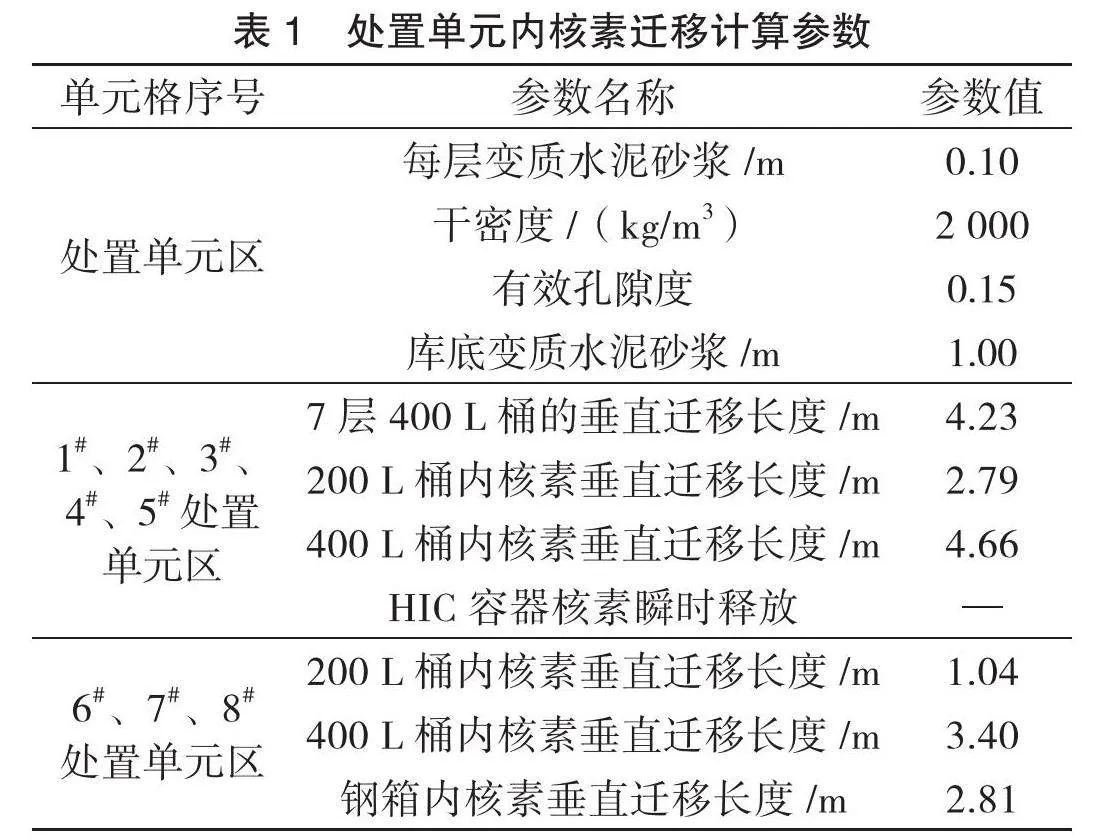

处置单元格屏障开始失效后,处置单元内核素迁移参数如表1所示。

2.2.2 核素在处置单元外迁移计算

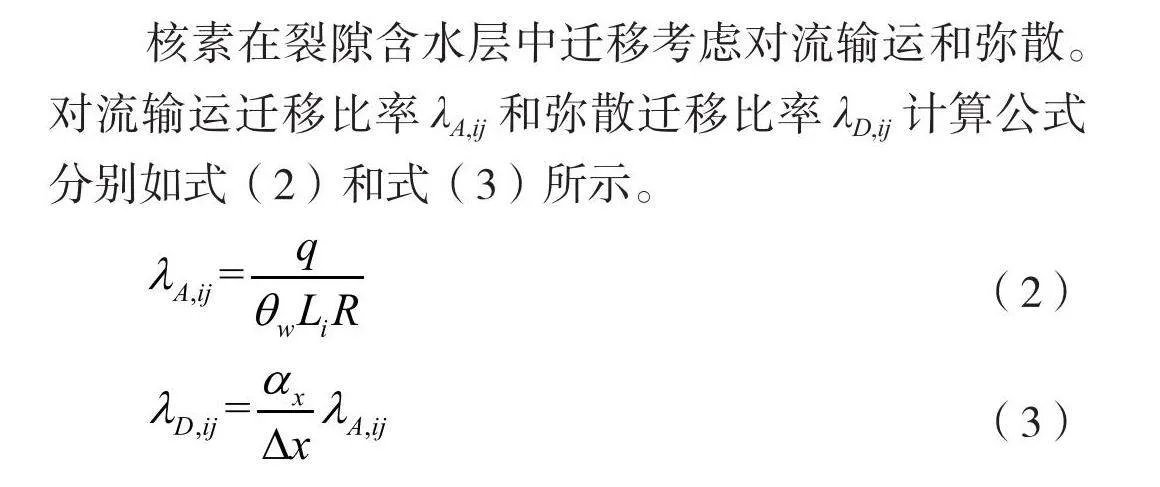

核素在裂隙含水层中迁移考虑对流输运和弥散。对流输运迁移比率λA,ij和弥散迁移比率λD,ij计算公式分别如式(2)和式(3)所示。

(2)

(3)

式中:Li为裂隙含水层中库室的长度,m;αx为纵向分散度,m;∆x为核素在介质中的纵向迁移距离,m。

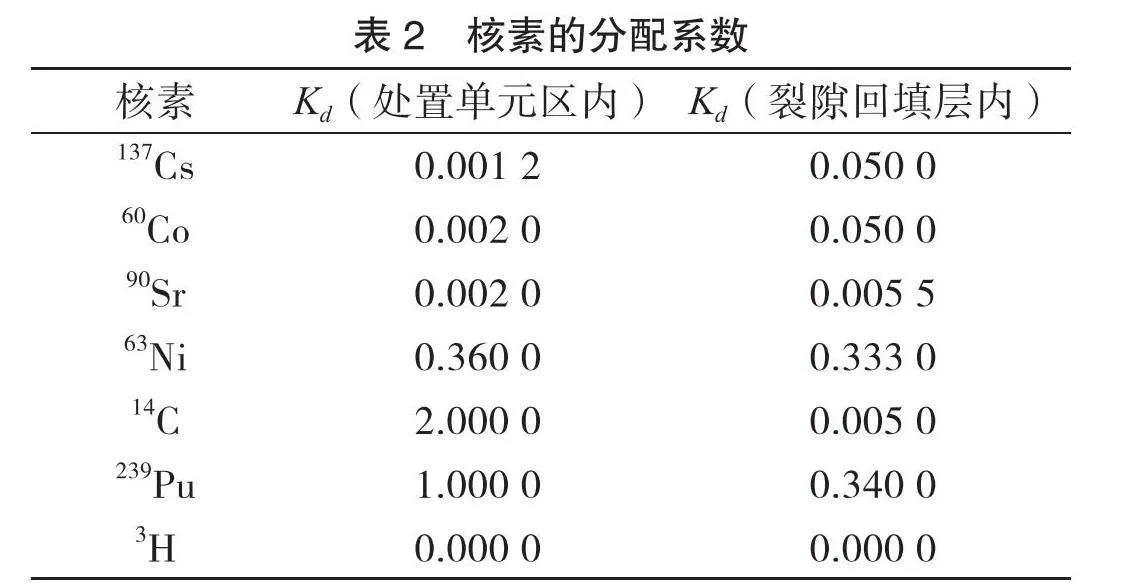

处置单元底部下3 m为裂隙回填层,弥散系数为7.01 cm。核素分别在处置单元格内、裂隙回填层的分配系数(Kd)[4]如表2所示。

2.2.3 核素在截水盲沟释放峰值及出现时间

使用Ecolego软件模拟计算核素迁移。保守考虑,假定各个处置单元区计算核素均匀填满处置单元。根据各处置单元放射性废物桶码放工艺,建立28个计算库室。假设100年后处置单元的工程屏障开始失效,回填裂隙层主要以开挖后爆破造成。计算过程中将核素在每个处置单元区内的回填裂隙层的迁移均划分为10个库室,每个库室间的核素对流扩散长度取迁移长度的1/10。回填裂隙层至截水盲沟核素释放峰值及出现时间如表2所示。

2.2.4 生物圈迁移剂量估算

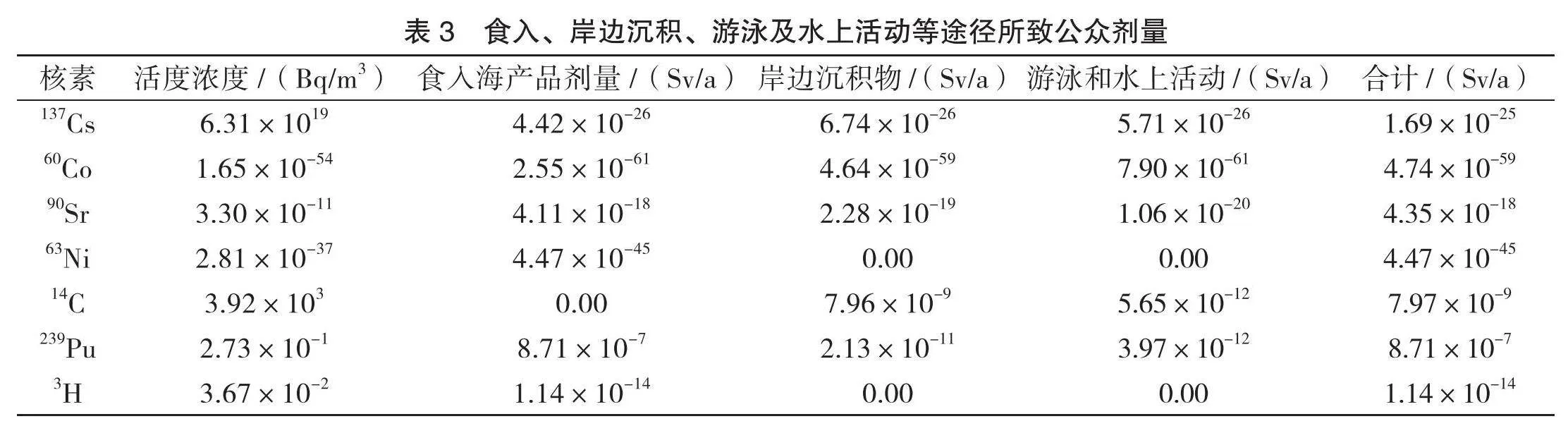

公众在海边作业及活动所致公众剂量主要考虑3种因素:一是通过食入海产品所致公众内照射剂量;二是岸边沉积物所致公众外照射剂量;三是游泳和水上活动所致公众外照射剂量。

食入有效剂量转换因子采用《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871—2002)中的数据;地表沉积和水中浸没剂量转换因子取自美国联邦导则12号报告《空气、水和土壤中核素导致的外照射》(FGR12:1993)和国际原子能机构(International Atomic Energy Agency,IAEA)安全丛书第19号报告;海产品沉积吸附分配系数Kd取自IAEA安全丛书第19号报告。

根据该工程低放废水排放数值模拟补充研究等报告结论,排放量为69 m3/s的工况下,选取放射性核素扩散不利的潮型,即典型小潮的稀释因子,厂址排放口半径为5 km范围内海域放射性核素的稀释因子为0.529。

在假设近地表处置场关闭后100年,处置单元屏蔽开始失效,核素在出露点浓度均为最大值的情况下,通过食入、岸边沉积、游泳及水上活动等途径所致公众剂量值如表3所示。

4 结论

该工程致公众最大受照剂量主要贡献核素为239Pu。近地表处置场关闭后放射性核素通过截水盲沟迁移至最近出露点(海边),通过食入、岸边沉积、游泳、水上活动等途径致公众剂量远小于本工程的公众剂量管理目标值。在近地表处置场运行期和关闭后主动有组织控制期内,需要长期监测地下水位、水质和场区及周围γ辐射水平、气溶胶、土壤、植物等,及时发现异常情况,并采取相关措施,为后续相关设施建设提供支持。

参考文献

1 王志明,李书绅.低放废物浅地层处置安全评价指南[M].北京:原子能出版社,1994:51-56.

2 住房和城乡建设部.室外排水设计规范:GB50014—2021[S].北京:中国计划出版社,2021.

3 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Safety assessment methodologies for near surface disposal facilities[EB/OL].(2004-07-01)[2024-05-05].https://www.iaea.org/publications/6971/safety-assessment-methodologies-for-near-surface-disposal-facilities.

4 赵杨军,李 洋,顾志杰.应用Ecolego软件计算低、中放固体废物处置场核素在地下水中的迁移[J].辐射防护2013(4):230-234.