基于感知理念的清水县轩辕湖生态公园景观规划设计探索

2024-12-31申芸春朱珠方政阳杜家乐安青霞

摘 要:城市生态公园作为以生态理念为指导思想建设的城市公园,强调在满足人群游憩需求的基础上,调节并改善城市生态系统环境,是城市生态系统服务的重要载体。轩辕湖公园作为清水县的名片,具有重要的文化价值和显著的社会效益,但在生态效益方面发挥的作用较弱,游人对公园的感知体验不强。深化感知理念在景观设计中的应用,可以提升轩辕湖公园的生态功能与游憩质量,重塑其作为城市绿肺的角色,增强游客的自然感知能力与文化认同感。以清水县轩辕湖公园为研究区,在国内外生态公园建设理论与案例分析的基础上,结合当地气候、民俗文化及公园现状,对其进行环境、文化、体验感知等方面的设计,探索构建出一个田园生态、以人为本的综合性城市生态公园,为清水县城市公园的设计提供参考。

关键词:清水县;轩辕湖公园;生态公园;生态感知;景观规划设计

中图分类号:TU986.5 文献标志码:B 文章编号:1674-7909(2024)7-81-6

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.07.019

0 引言

近年来,生态公园作为一种多元的、绿色的、可持续的公园形式,迅速在全国各地兴起。以感知为理念建设的生态公园能在原有生态公园的基础上,刺激游人的视觉、听觉、触觉等器官,使其发现与获取环境的形态、规模、肌理等景观元素,并产生不同的情绪感受与体验性评价,最终能够升华并产生一系列情感反应[1-3]。因此,基于感知理念的生态公园建设具有重要的现实意义和理论价值。

党的二十大报告指出,要推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展[4]。由此可见,促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求。然而,改革开放以来,我国城镇化进程加快,大量建设活动使城市生态环境系统愈发脆弱、资源环境压力加剧。建设基于感知理念的城市生态公园不仅可以缓解和改善生态资源破坏及环境污染问题,还可以通过生态与感知的相互结合满足游人对公园游憩的需求,为人们提供更好的体验感知场所。基于此,天水市清水县在乡村振兴战略实施及促进人与自然和谐共生的背景下,将宜居宜业和美乡村建设作为重要任务,努力改善农村人居环境[5]。轩辕湖公园作为清水县特色山水公园,如何以生态景观为载体,有效改善当地生态环境,为当地居民及游人提供更好的感知体验仍是亟待解决的问题。

1 生态公园研究现状

国外有关城市生态公园的研究最早可追溯于19世纪中期西方发达国家的生态园林景观建设,以奥姆斯特德为主设计的美国纽约中央公园是将原始生态设计引入城市建设的典范。之后,以西蒙兹为代表的一批美国景观设计师及瑞典植物学家色南德在19世纪末20世纪初提出了景观生态理念。20世纪30年代左右,北欧开始出现一批保留并保护原基地的自然生态环境、以乡土树种为主进行景观营造的拟自然生境的城市公园,如格泰纳树林公园、阿姆斯特尔芬生态园等,这些公园被视为城市生态公园的雏形[6]。20世纪60年代,关于城市生态建设和绿地保护的讨论广泛开展起来,美国掀起了生态规划运动高潮,整个西方国家兴起了“绿色城市”运动[7]。20世纪70年代,英国率先开始探讨利用生态学原理引导城市公园建设,验证了小块空地建造生态公园的可行性。同时,景观生态学的理论和方法的发展为城市公园规划设计提供新理论基础,强调城市发展与自然发展相互协调的设计理念,此时西方国家城市生态公园的建设也达到了高潮[6,8]。20世纪90年代,生态设计的理论和方法都已经得到了比较深入的研究,城市生态公园的形式和内容都有了极大改进。以生态保护和教育、城市废弃地再利用,或是利用生态学原理修复被污染基地等各类形式的城市生态公园在世界各地建成,城市的生态化建设再起高潮[9]。

20世纪80年代,我国学者开始对城市生态公园开展了一系列的调查研究。1986年召开的“城市绿色系统、植物造景与城市生态”研讨会,首次提出了“生态园林”的概念。之后俞孔坚、吴良镛等学者相继提出了设计尊重自然的理念[10]。城市生态公园建设也在部分大中城市开展,如成都活水公园[11]、中山岐江公园[12]、上海市闵行环城生态公园、漳州碧湖生态园、杭州市江洋畈生态公园[13]、上海世博后滩湿地公园[14]等。但生态公园的建设还存在诸多问题,如盲目追求速成景观、城市文化要素堆砌及后期运营管理不到位等,导致公园的生态效益无法得到有效发挥。因此,从感知维度出发的生态公园规划与设计的理论研究仍需进一步开展。

2 基于感知理念的生态公园设计原则

2.1 生态效益优先原则

生态景观作为生态公园的重要载体,其设计要求能够使人们在景观空间中通过感知体验接触到自然环境,提高人们对自然的认知和了解程度[15]。建设者可以通过提高绿化覆盖率,优化水质和空气质量,以增加生物多样性。保护和恢复公园内的自然生态系统,可营造一个健康和谐的生态环境。为改善水域环境,建设者可以采用生态工法来修复湖岸线,增设湿地和水生植物,减少硬质铺装,增强透水性;还可以利用雨水收集和再利用系统,降低用水量和污水排放量。在绿化种植方面,应考虑各生物群落间的关系,以乔木种植为主,同时科学搭配灌木、草本植物,确保四季合理配置。同时,应种植乡土植物,形成多层次的植被结构。园林植物通过光合作用,降低温室效应及城市热岛效应,在提升景观价值的同时实现生态效益。为增加生物多样性,可以设置鸟类和昆虫等动物的栖息地,增加动物种类和数量,维持生态平衡。

2.2 整体协调原则

设计要遵循场地的自然地形和水系协调,合理布局各个功能区域和景观节点,注重景观空间中各种感官元素的综合运用,避免过分切割和破坏场地的完整性。采用统一的风格和色彩,统筹各种材料、构件的选择和搭配,可以保持景观的美感和品质。充分利用场地内外的优势景观资源(如山、水、建筑等),运用借景、映衬、对比等手法,可以增强景观的层次感。注重与周边社区、道路、商业等区域的联系和互动,设置合理的出入口、步行道、自行车道等交通设施,可以方便公众进入和使用公园,体现城市生态公园的整体性,达到生态、感知与景观三者的统一。

2.3 功能多样化原则

在生态感知公园中,需根据不同人群的需求和喜好,设置多维度感知体验空间和多种活动设施,使公园成为一个满足多元化需求的综合性公共空间。设置运动、休闲、儿童、文化等不同功能区域,并在各区域内提供相应的配套设施(如健身器材、长椅、秋千、滑梯、雕塑、喷泉等),可以满足不同类型游人的感知体验。设置灵活多变的活动空间(如草坪、广场、舞台等),同时根据不同季节、节日、主题等举办各种形式的活动(如音乐会、展览、庙会、烟花秀等),可以增强公园的活力和趣味性。设置特色区域(如轩辕丘、轩辕广场、文化柱等),突出公园的主题和文化内涵,可以使游人在放松游憩的过程中获得文化感知,提升公园的知名度和影响力。

2.4 尊重现状、立足长远原则

生态公园的建设应最大限度地尊重场地内的现状环境,不过分采挖,在保证生态效益的前提下保留原有地形和水域。因地制宜,以种植乡土树种为主,在发挥植物景观价值的基础上,结合生态学基本规律,将游人体验从单纯注重美学转变为景观舒适度的体验,全面刺激游人在环境中的感知体验,从而提高对景观体验的舒适度、参与度及对公园的使用频率。

2.5 公众参与原则

在生态感知公园中,应让游人参与进来与景观进行互动。例如,公园要想保障水环境安全和水质清洁、建立完整的区域生态系统、增加生物多样性,就需要探究大众心理,注入以人为本的服务功能。在设计中加入更多人性化与互动性设施,在互动中设计生态科普知识,可以使游人通过互动感知体验沉浸在自然环境中,提高公园的公众参与度。

3 轩辕湖公园现状分析

3.1 地理气候概况

轩辕湖公园位于甘肃省天水市清水县新城区,属于温带大陆性季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明,气候宜人,昼夜温差较大,降水较为集中,且雨热同期[16]。该公园距清水县城中心约3 km,占地面积达8.7万 m2,与清水县八景之一的红崖观相邻,地理位置优越,交通便利。轩辕湖公园周围被樊河、牛头河环绕,中间由轩辕桥连接,自然景观与人文历史景观相互映衬,形成了一幅美丽的画卷。公园内部地形平坦,起伏较小,内有轩辕湖、九龙潭和轩辕丘等自然景观。

3.2 人文条件分析

清水,古称上邽,作为中华人文初祖轩辕黄帝的诞生地,自古享有“轩辕故里”的美誉。清水县的民俗文化同样丰富多彩,其中“清水道教音乐”已列为国家级非物质文化遗产保护项目,“清水剪纸”已列为省级非物质文化遗产保护项目。这些非物质文化遗产的传承与保护,使得清水县的文化魅力更加独具特色。

3.3 人群分析

对该公园日常游客进行观察与调研,发现60岁及以上老年群体是该公园的主要游客,其次是中年、青年、少年及儿童。这说明当前公园的设计布局和功能设施并未充分满足不同年龄段游客的需求,公园内缺少能吸引各个年龄段游客的娱乐、教育和商业设施。

3.4 现存问题分析

轩辕湖公园不仅是清水县的文化名片,还具有显著的社会价值。然而,公园在功能分区、空间结构清晰度、统一风格和特色方面尚有不足。公园的设计缺少生态理念的指导,导致生态环境问题突出,未能实现可持续发展的目标。此外,公园内的设施与景观未能形成有机的景观结构,人性化设计不足,使游客的感知体验较差、联动性较弱。公园植物配置单一,缺乏季相变化和层次感,且植物与主题文化联系不紧密。公园内部交通组织混乱,人车混行,缺少必要的安全设施和指引标识。公园的景观设施陈旧,需要进行维护和更新。公园与周边环境联系不够紧密,开放性和互动性不足,未能充分利用周边资源。

4 轩辕湖公园设计策略

4.1 设计构思

鉴于公园存在的问题,从游客的感知角度出发,以生态理念为基础,融入轩辕文化元素,优化公园空间结构,明确各功能分区,并突出主题风格和特色。遵循生态文明的原则,对公园的植物、水体、道路铺装等进行生态化设计。从人性化设计角度出发,融合游客的感知元素与自然景观,增强人与自然的互动。优化公园绿化植物配置,注重季相变化并增加层次感,强化植物与主题文化的联系。优化公园交通流线,实现人车分流,增加安全设施和指引标识。更新公园的景观设施,替换陈旧设备,增加新颖有趣的设施;强化公园与周边环境的联系,提高开放性和互动性,充分利用周边资源。

4.2 整体布局

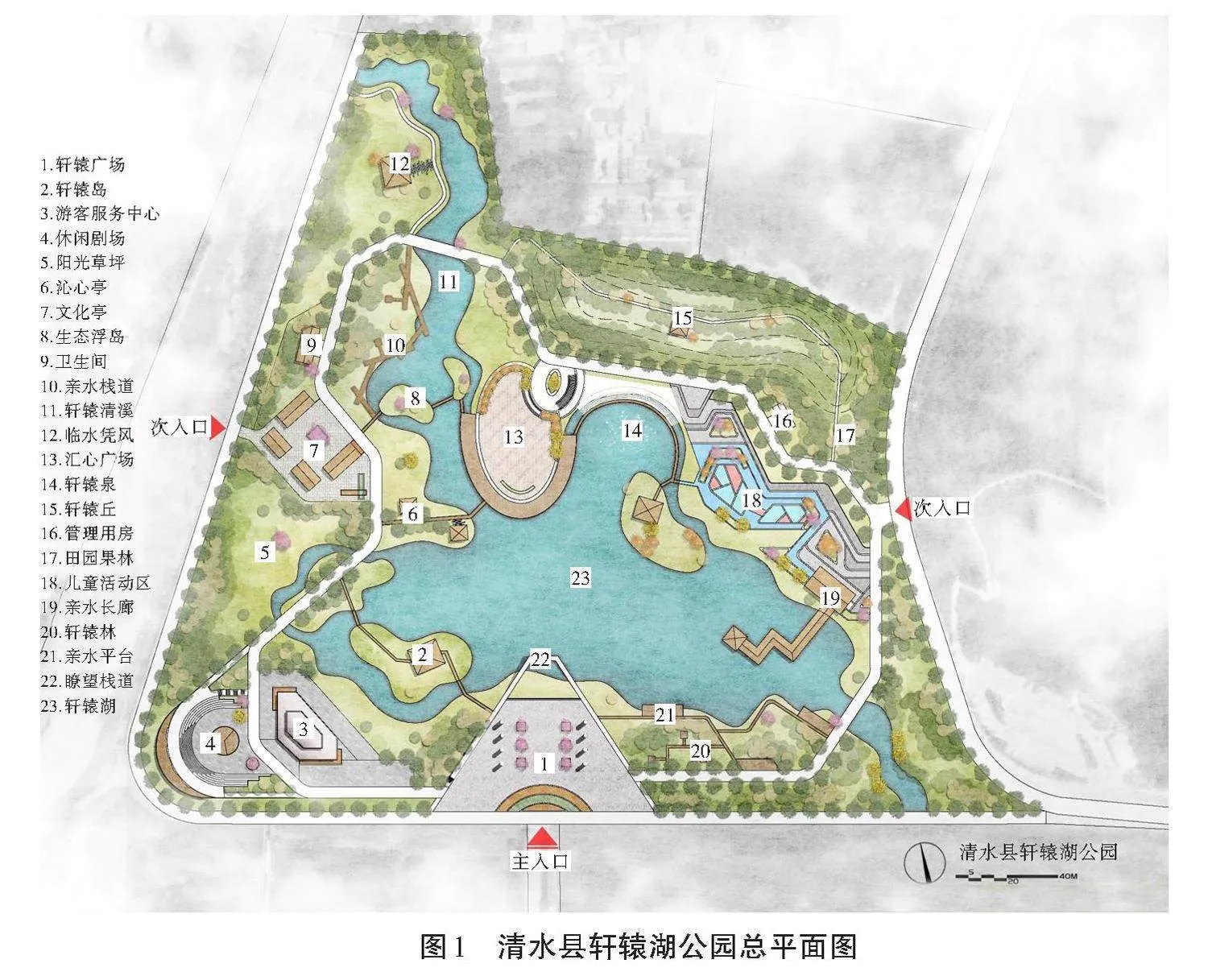

清水县轩辕湖公园的总体规划布局为“一中心、两轴、七区、八景”。其中,“一中心”是指公园中心的轩辕湖,“两轴”是指公园的主景观轴线和次景观轴线,“七区”包括滨湖风光区、活力休闲区、安静游览区、入口广场区、文化娱乐区、湿地亲水区和山林休闲区,“八景”则是指轩辕广场、休闲剧场、文化亭、轩辕清溪、生态浮岛、轩辕丘、儿童乐园、轩辕林。各区域之间通过景观道路、桥梁、步道等连接,共同构成一个和谐统一的整体。清水县轩辕湖公园总平面图如图1所示。

轩辕湖作为滨湖风光区的核心景点,其生态浮岛、亲水栈道、观景亭等设施为游客提供了欣赏湖光山色的绝佳位置。在轩辕湖畔,游客可以感受到水的清凉和开阔的景观,在亲水栈道、观景亭上驻足欣赏、放空身心,水的清凉感与轩辕湖开阔的景观使游人心旷神怡。活力休闲区主要设置儿童游乐与亲子活动设施(如滑梯、跷跷板、沙坑、秋千等),孩子在其中可以尽情嬉戏,释放活力。同时,活力休闲区还配置一些电子益智及亲子活动设施,通过亲子活动,增强父母的参与感知体验。此外,活力休闲区还设置有舒适的休息区域,让孩子与父母在玩耍疲惫时观赏沿湖风光,提升游人的景观感知体验。安静游览区设置林下空间,利用树林中的空隙感受光影的变化,透过光影去感受水域的粼粼波光。在安静游览区的林下空间设置休息座椅、洽谈桌等,各类乔木及茂盛的草本植物将环境分割成无数块斑驳的拼图,使游人能够在此区域放松身心。入口广场区主要是游客休闲娱乐中心与服务中心,设置了轩辕广场、文化展示墙等。在轩辕广场,人们可以观赏音乐喷泉的美景,供其休闲娱乐。文化展示墙上以宋金砖雕的技艺刻画清水县的历史文化与民俗文化,驻足文化墙前,几千年的历史脉络如在眼前。轩辕广场上设置瞭望栈道,临水凭风,感受轩辕湖的魅力。文化娱乐区的主要功能是传承文化、科普教育,该区分静态区和动态区。静态区主要呈现清水县的文化特色,将轩辕黄帝及伏羲文化等清水县传统文化的历史发展脉络以文化亭、文化长廊或者艺术景墙的形式展现给游人;动态区则设置阳光草坪和休闲剧场,结合花卉灌木,构成开放式的绿地景观,以观赏休憩为主,同时布置棋牌室、茶水室、戏曲空间,以供人们游乐。湿地亲水区主要是让游人在观赏游乐中感知生态修复的过程,设置一些生态宣传栏或智能设施及生态修复体验角,让游人真正认识到“绿水青山就是金山银山”的重要性。同时,在湿地亲水区设置水域景观(轩辕清溪)及生态浮岛,在美化水体、净化水质的同时供游人观赏。山林休闲区的主要功能是农业观赏与休闲漫步,设置农业观赏园(田园果林)、瞭望亭、轩辕丘等景观,为游人寻一处田园静谧之地,增强感知体验。

4.3 感知设计

4.3.1 生态感知

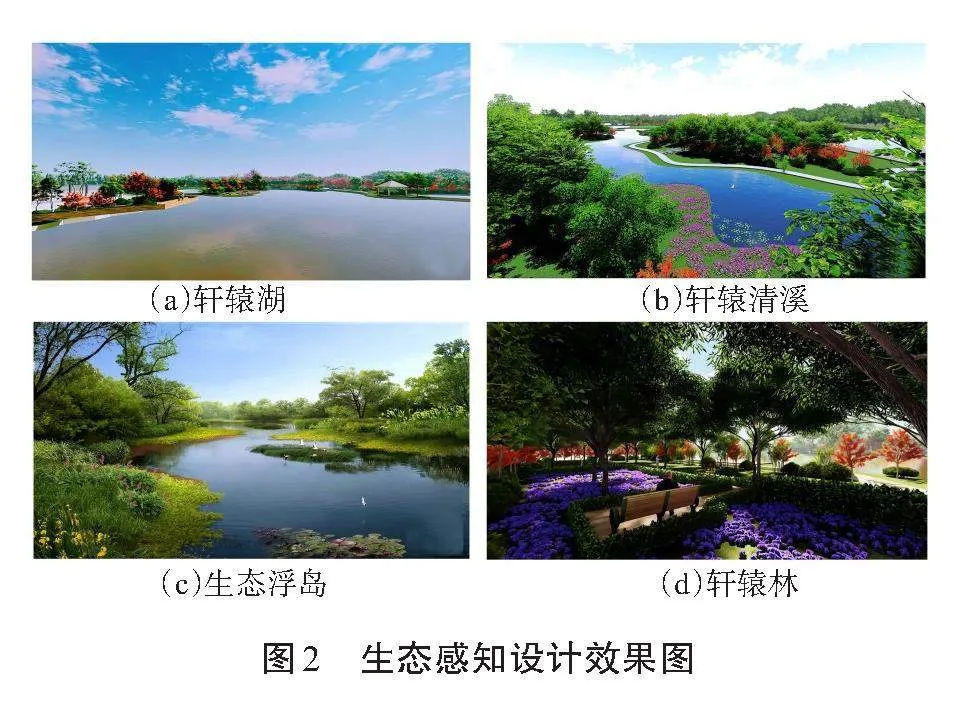

生态空间作为城市的重要组成部分,对城市生态体系的形成与人们生活水平的提高有着积极的推动作用[17]。在轩辕湖公园的生态规划中,设计了多种生态景观(如生态浮岛、雨水花园和生态旱溪),这些景观不仅是动植物的栖息地,还能通过滞留、净化和输送雨水来保持公园内水循环的平衡。为加强水体景观(如轩辕湖、轩辕清溪和轩辕泉)的生态功能,用人工湿地来增强水体的净化和抗冲击能力,湖岸带增加生物多样性,驳岸则用来保护水体边坡,从而提升景观的层次感。此外,亲水栈道和亲水平台用于连接水域。结合乔木、灌木、草本和水生植物形成多层次生态群,不仅融合了水面、植被和天际线,还能让市民全面感知生态环境[如图2(a)至图2(c)所示]。除水景外,公园内还设有轩辕林,利用森林中的阴凉空间打造出宜人的休闲观光区域。高大的落叶树和地被植物共同形成宜人的林下观景空间,赋予了场地多样化的表现形式和灵活的空间功能感知。节点内的平台、桌凳、梯子等作为观察和体验自然的工具,让游人可以从不同的角度和高度感受树木和花草等自然景观,也让游人可以在林下感知光影、声音、气味等自然元素的变化[如图2(d)所示]。

4.3.2 文化感知

文化和生态环境同样具有地域特征,对地域内遗存的景观、人文等元素进行挖掘,已成为每个地域延续发展的核心[9]。清水县轩辕湖公园具有丰富的历史文化底蕴,承载着悠久的轩辕文化、历史文化、民俗文化。游客来到轩辕湖公园,可前往游客服务中心,聆听轩辕黄帝的传奇故事,感受古老文化的魅力。此外,文化娱乐区的文化亭、文化景墙等建筑,为游客提供了一个重温轩辕、清水历史文化的场所。轩辕湖公园将自然环境与人文景观融为一体,以回归自然为设计理念,让游客在这里感受到自然的宁静与美好。整个公园的设计层次分明,让人在其中畅游时能感受到愉悦和放松。文化与景观在轩辕湖公园中完美融合,不仅可以让游客体验到美丽的自然风光,也增强了人们对历史文化的感知能力。

4.3.3 生活感知

城市生态公园应能满足市民的各种活动需求,为市民提供更好的服务体验[17]。在设计轩辕湖公园时,为深入探讨并满足不同年龄层次市民的多元化需求,设置了亲子活动区、老年活动区等,为各类人群提供了丰富多彩的活动,激发了市民参与活动的热情。这种设计使轩辕湖公园满足了市民对城市文化与舒适场所的感知。轩辕湖公园感知体验分析如图3所示。

4.4 植物景观设计

植物景观设计以“水生之美”为主题,利用植物的形态、色彩、线条、质感等要素,创造出富有层次和韵律的水域景观和周边植物空间。植物景观设计分为4个部分,分别为生态浮岛、湖岸带、山地林地和草地花坛。在生态浮岛上设计种植西北地区具有代表性和观赏性的乔、灌木(如银杏、槐、紫薇、陕西卫矛、樱桃李、鸡爪槭等),形成四季变化的树冠层。此外,在轩辕岛上设置了景观小品(如假山、亭台、雕塑等),增加了景观的趣味性和文化内涵。在湖岸带上设计种植具有防风固沙和美化环境作用的植物(如沙棘、柽柳、胡枝子等),形成了绿色的屏障和缓冲带。在湖岸带上还设置一些步道、座椅、灯具等设施,方便游客沿湖散步和欣赏湖景。生态浮岛与湖岸之间设置一圈水生植物带(如莲、水葱、芦苇、黄菖蒲等),既起到净化水质和保护生态环境的作用,又增加了水域景观的美感和层次感。山地林地是公园的背景区域,是游人探索和体验自然的重要场所。在山地林地上设计种植具有田园特色和生态价值的植物(如樱桃、白桦、元宝槭、灯台树、柿等),形成一个多层次和多样性的森林群落。山地林地上还设置了小径、木栈道、观景台等设施。草地、花坛是公园的点缀区域,是游人拍照和欣赏花卉的重要场所。在草地、花坛内设计种植色彩和形态各异的草本植物(如菊花、牵牛、石竹、鸢尾等),形成了一个缤纷和多姿的花卉层。在草地、花坛上还设置了一些小品元素(如喷泉、雕塑、拱门等),增加了景观的艺术性和趣味性。

4.5 交通流线设计

对地形地貌、交通条件及功能需求进行深入考量,精心规划了一条宽6 m的一级道路(环线)。这条道路如同公园的“生命线”,贯穿全园,连接公园的各个出入口。为进一步提升道路的美观性和安全性,在沿途精心设置了景观绿化带、灯光系统及指示牌等设施,为游客带来更加舒适和安全的游园体验。此外,还规划了宽3 m的二级道路,它们如同公园的“血脉”,将公园划分为不同的功能区,并巧妙地连接着各个景观节点。这些道路不仅为游客提供了丰富的游玩感知体验,还使公园的各个区域得到有机串联,形成了一个和谐统一的整体。最后,还设置了宽1.5 m的三级道路,它们如同公园的“毛细血管”,深入公园的每一个角落,引导游人深入景点,探幽寻胜。

5 结束语

城市生态公园作为城市的重要组成部分,是以生态学和生态文化为指导思想,结合传统城市公园和主题公园(人造景观)的特色而建立的一种新型城市公园。它不仅具有生态、社会、经济效益,还兼具建设城市生态系统及增强生态文化景观等作用。目前,国内外对城市生态公园的研究与建设已形成系统的理念,但将感知理念融入生态公园设计的研究较少。因此,该设计在充分查阅文献资料的基础上,基于感知维度,以文化资源、山水共建为基础,以生态城市、自然景观为主题,以“灵山秀水、人间乐园”为形象定位,将轩辕湖公园打造成一个生态首位、环境优先、传承文化、彰显特色的生态感知综合性城市公园。

参考文献:

[1]郁忠雨.基于景观感知体验与生态环境耦合分析的乡村旅游景观提升研究[D].合肥:合肥工业大学,2018.

[2]舒心怡,沈晓萌,周昕蕾,等.基于景观感知的自然教育环境设计策略与要素研究[J].风景园林,2019,26(10):48-53.

[3]牟毫.历史文化街区空间感知体验提升的策略研究[J].中华建设,2019(4):128-129.

[4]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(1).

[5]景春燕.打造和美乡村" 描绘美丽画卷[N].天水日报,2023-12-05(1).

[6]THEOBALD M D,HOBBS N T,BEARLY T,et al.Incorporating biological information in local land-use decision making:designing a system for conservation planning[J].Landsc Ecol,2000,15(1):35-45.

[7]卫聪聪,陈晓燕.城市生态公园发展及其功能探讨[J].现代园艺,2013(18):149-150.

[8]柘弘.“公园城市”理念下重庆城市生态公园规划设计研究[D].重庆:重庆大学,2019.

[9]周佳裕,张晓燕.城市生态公园景观设计的研究与分析[J].设计,2022,35(3):142-144.

[10]国灏.赤峰市城市生态公园规划设计[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2015.

[11]罗江星.基于景观生态原则的案例分析:以成都活水公园与丽江高山花园为例[J].城市建设理论研究(电子版),2023(19):226-228.

[12]李小莹,莫昌鹏.基于乡土理念下的工业遗产景观再设计研究:以广东中山岐江公园为例[J].城市建筑,2021,18(33):149-151.

[13]全璨璨,胡玲玲,范丽琨.城市生态湿地公园的保护与利用:以江洋畈生态公园为例[J].安徽农业科学,2022,50(8):109-112.

[14]干靓,唐艺源,尹杰.沿江型湿地公园景观环境特征对人群自然感知及感知复愈性的影响:以上海后滩公园为例[J].中国园林,2024,40(1):26-32.

[15]崔雨桐.基于感知体验下的城市生态公园景观设计研究[D].沈阳:鲁迅美术学院,2023.

[16]周佳裕,张晓燕.城市生态公园景观设计的研究与分析[J].设计,2022,35(3):142-144.

[17]袁波,林进,何川.基于感知维度的城市生态公园设计研究[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2022,19(3):129-136.

基金项目:甘肃农业大学省级大学生创新创业训练计划项目(S202310733032);甘肃省林业和草原局林草科技创新与合作项目(kjcx2021004)。

作者简介:申芸春(2000—),女,本科生,研究方向:园林景观规划。

通信作者:朱珠(1989—),女,博士,讲师,研究方向:城市园林植物逆境胁迫、园林规划设计等。