基于CiteSpace的农民感知研究综述

2024-12-31林玉锋周芳

摘 要:解决我国“三农”问题需要坚持以人民为中心的发展思想,即将我国农民最关注的最直接、最现实的利益问题作为乡村振兴战略政策的出发点和落脚点。通过收集2013—2023年国内外农民感知相关文献,运用文献计量法和可视化文献分析软件CiteSpace,整理并分析国内外此领域研究进展和热点。结果显示,国外在农民感知方面研究起步较早,视角较广,研究程度较深,研究成果也相对丰富;而国内的农民感知研究仍处于初级阶段,研究文献数量较少,缺乏与农业政策相结合的研究;国内外的农民感知研究热点存在差异,国外主要关注农民气候变化感知和农民主体研究,而国内更加关注影响因素和环境感知研究。基于此,从拓宽农民感知研究视角、细化农民类型、创新研究方法、加强对农业政策的研究等方面,对我国农民感知研究进行展望,以利于农业政策制定和技术推广。

关键词:农民感知;农业政策;CiteSpace可视化软件

中图分类号:S157.2 文献标志码:A 文章编号:1674-7909(2024)7-10-9

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.07.002

0 引言

党的二十大报告提出全面推进乡村振兴,加快建设农业强国。我国农业正朝着绿色可持续发展的方向迈进,解决好“三农”问题成为全党工作的重中之重。农民作为农业生产和农村发展的推动者,我们应该给予其足够的关注,重视他们的文化素质、价值观念、技术掌握能力和风险偏好等方面情况。这有助于解决我国“三农”问题。农民、农村和农业三者相互影响,乡村治理需要增强村民的信任和合作意识,提升村民的文化素质[1]。农业政策的实施效果体现在农民感知和行为上,因此政府需要通过大力宣传政策和切实关心农民利益来增强农民对政府的信任[2]。农民感知是农民基于自身文化素质、职业、过往经验、价值观和环境变化等综合因素对事物的出现是否有利、能否稳定持续进行判断的显性指标,并且在不同个体和不同时间点上表现出差异性。对农民感知影响因素和政策驱动作用等方面的研究进行综合分析,对于我国农业绿色发展、农业政策制定及社会经济发展具有长远意义。尽管国内学者逐渐关注农民感知相关研究并取得了丰富的研究成果,但很少有学者同时综述国内外的研究,未能系统地反映农民感知相关研究的成果。因此,此研究基于对国内外农民感知相关研究文献的梳理,比较分析并述评国内外农民感知研究的进展和成果,并对未来我国农民感知研究提出几点展望,以期为今后的相关研究提供一定的借鉴。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

Citespace文献可视化分析软件是基于Java语言开发的,可以通过可视化的方式直观地展示某个领域的研究情况、研究热点和演进趋势[3]。首先,使用Excel软件对CNKI和Web of Science(WOS)中已有的农民感知相关文献进行发文量分析。其次,利用文献计量学分析工具绘制所需的知识图谱。该图谱可以清晰地展示研究整体结构和关键节点的连接关系[4]。此研究使用CiteSpace.V.6.2.R4对农民感知领域样本文献的关键词进行分析,并绘制了知识图谱,以分析该领域的研究进程。

1.2 数据来源

此研究以CNKI和Web of Science的文献作为数据来源。首先,CNKI以在“农民感知”为主题词检索相关文献,并剔除了会议、报告等关联性较弱的文献。检索范围包括国内中文学术期刊和国内硕博论文,共得到108篇国内发表的文献。文献检索时间跨度为2013年1月1日至2023年10月9日,具体检索日期为2023年10月11日。在Web of Science(WOS)数据库中,以“主题=Farmers' perception amp;文献类型=article or reviewamp;语种=English”为筛选条件,共得到7 094份国外发表的英文文献。其次,将在CNKI检索到的108篇文献以Reforks格式导出,并保存到名为“input”的文件夹中,将CNKI导出的文件命名为“download.01.txt”,随后导入CiteSpace软件进行分析。同样地,将在Web of Science将检索到的7 094篇文献以纯文本格式导出,保存到名为“input”的文件夹中,并将导出的文件命名为“download.01.txt”,然后导入CiteSpace软件。最后,对上述文献的关键词进行可视化分析,并绘制相应的知识图谱,将它们保存在project文件夹中。基于上述7 202篇文献,对该领域进行文献综述。

2 结果与分析

2.1 农民感知领域的发文数量趋势

农民感知领域的论文发表数量趋势图可以客观地反映该领域的研究热度和进展。2013—2023年,该领域的国内年发文量总体呈缓慢上升趋势,可以分为低量平稳发展和平稳上升发展两个阶段(见图1)。其中,2013—2018年为低量平稳发展阶段。此阶段农民感知领域的年均发文量为8篇,研究内容涉及土地产权、征地补贴、公平感知等方面。2019—2023年为平稳上升发展阶段。此阶段农民感知领域的发文量呈现先增后平稳的趋势。根据CNKI对2023年此领域发文量的预测值(11篇),计算出该阶段年均发文量为12篇,主要研究代际差异、调节效应、中介效应等方面问题。10余年来,最小年发文量出现在2015年,为6篇;最大年发文量出现在2019年和2022年,均为14篇。自党的十九大报告提出实施乡村振兴战略、坚持农业农村优先发展以来,国内学者对农民问题产生了更多的关注。

2013—2023年,该领域的国外年发文量总体呈上升趋势,可以分为快速上升和下降两个阶段(见图2)。2013—2021年为快速上升阶段。在此阶段,年发文量由2013年的237篇增加到2021年的1 147篇,平均每年发表656篇文章,主要研究农民在态度、土地退化、能力及人与野生动物冲突等方面的感知。2022—2023年为下降阶段。在此阶段,年发文量由2022年的1 097篇下降到2023年的699篇,年均发文量为898篇,主要从可持续发展、农业技术、虫害综合治理等方面研究农民的感知。通过分析,我们得出以下结论。首先,2013—2023年,国内外在该领域的年发文量呈上升趋势。其次,国内外学者在农民感知方面的研究文献发表量存在巨大差距,其中最大差额出现在2021年(相差1 138篇),国内对农民感知的研究相对较少。再次,在过去10年中,国内年发文量最大值受到农业政策的影响。

2.2 关键词共现分析

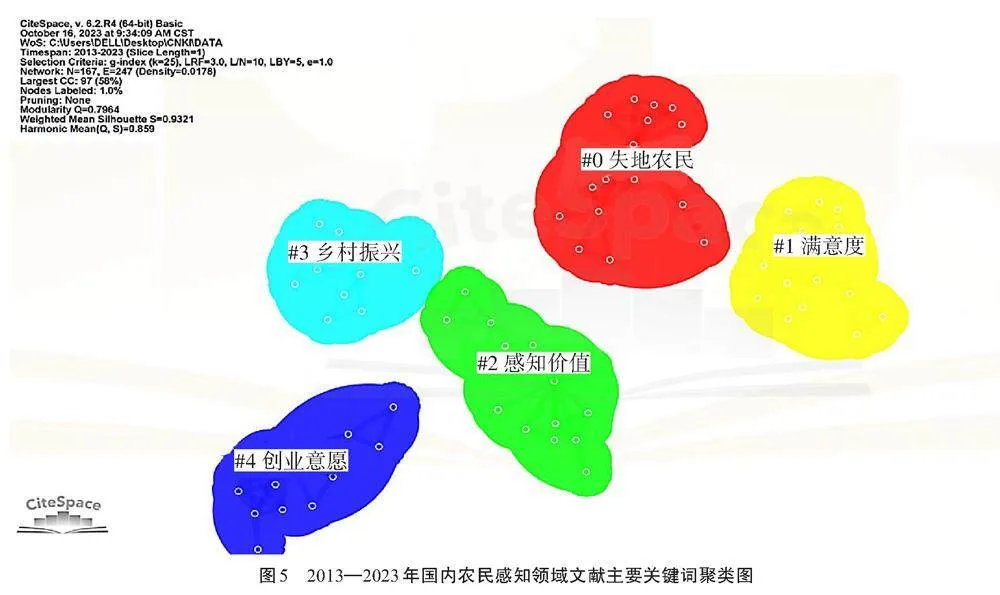

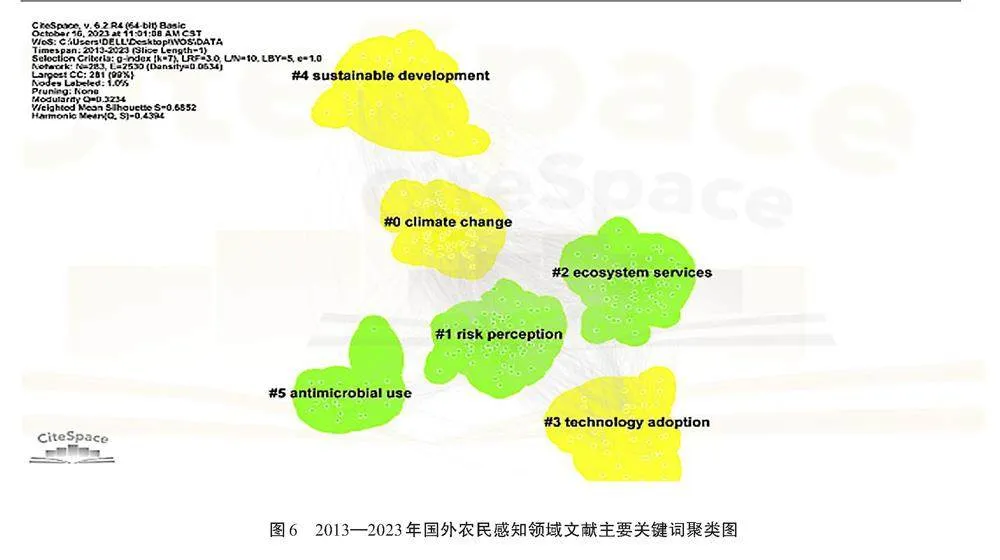

高频关键词可以反映某个领域研究的热点[5]。此研究利用Citespace文献可视化分析软件绘制农民感知领域的关键词知识图谱,呈现国内和国外此领域研究热点(见图3、图4)。在关键词共现图谱中,圆的大小表示关键词出现的频次高低。由图3可见,国内此领域研究的高频关键词包括农民、满意度、影响因素、感知价值、环境感知、风险感知等。这些关键词的中介中心性较高,代表着国内2013—2023年此领域的研究热点。由图4可见,国外此领域研究的高频关键词包括perceptions、climate change、variability、farmers、risk perception、impacts等。这些高频关键词的中介中心性较高,代表着国外近10年来此领域的研究热点。由此可见,国内外学者的关注度都集中农民、农民感知、风险感知、环境感知、影响因素等关键词,这些高频关键词的中介中心性也都较高。

2.3 国内外研究热点分析

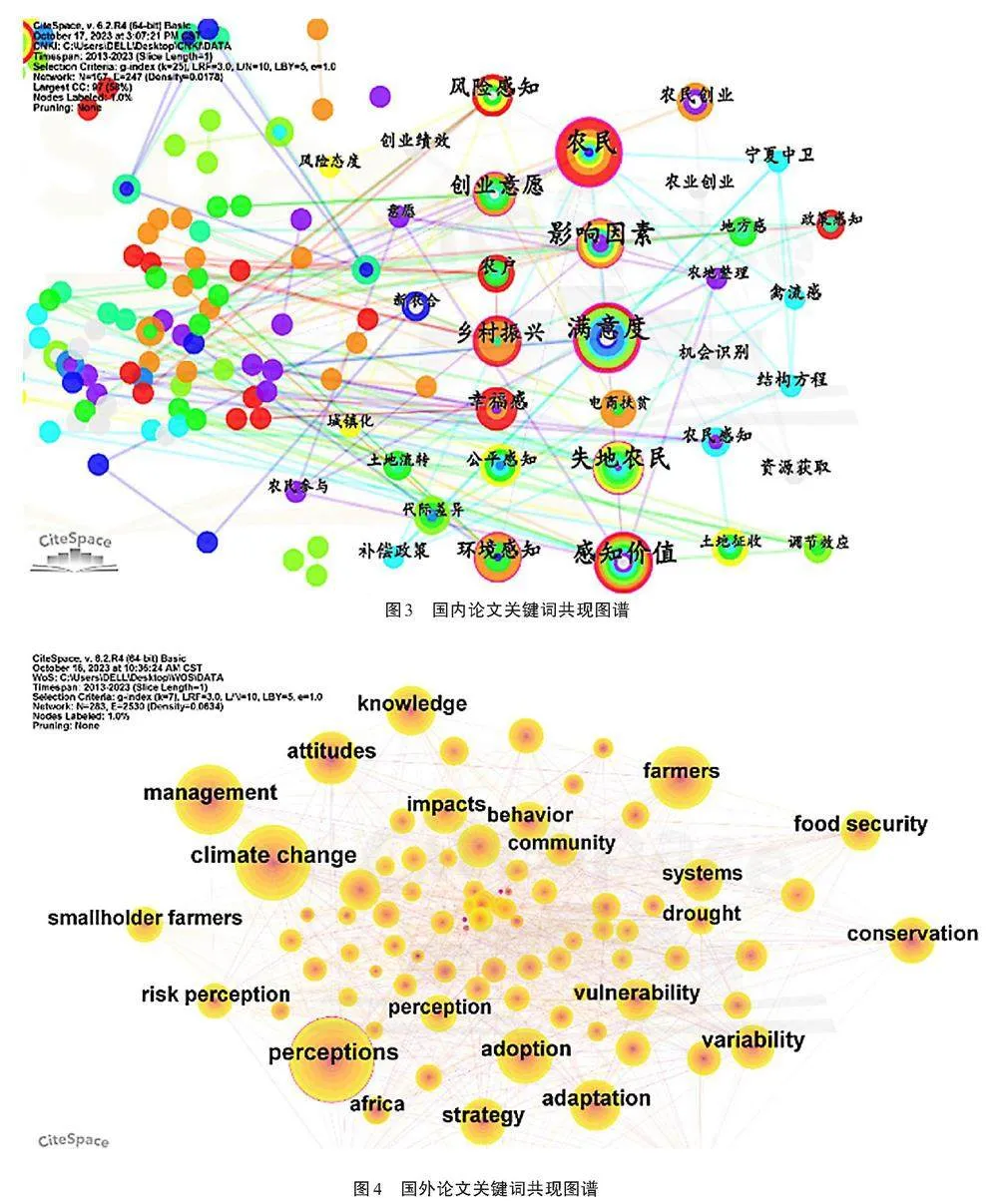

为全面了解2013—2023年农民感知研究的主要聚类,研究利用CiteSpace软件和Log Likelihood Ratio算法进行聚类分析,了解农民感知领域国内外研究关键词的聚类类别和每个类别所包含的高频度关键词。聚类知识图谱的稳定性可以通过模块化值(Modularity Q,Q值)来衡量。当Q值大于0.3时,表示聚类效果显著。聚类内部节点的相似度可以通过平均轮廓值(Weighted Mean Silhouette,S值)来代表。S值一般在0~1之间取值,临界值为0.5。S值越大,表示聚类内部的相似度越高,聚类结果越合理[6]。根据国内样本文献关键词聚类知识图谱左上角的参数信息(见图5),可知其Q值为0.79(大于0.3),S值为0.93(大于0.5),因此该聚类图谱具有显著的聚类效果和较好的参考价值。2013—2023年,国内该研究领域的高频次关键词聚类共有5个,分别是乡村振兴、失地农民、满意度、创业意愿和感知价值。

根据国外样本文献关键词聚类知识图谱左上角的参数信息(见图6),可知其Q值为0.323(大于0.3),S值为0.66(大于0.5),因此该聚类图谱具有显著的聚类效果和较好的参考价值。2013—2023年,国外该研究领域的高频关键词聚类有6个,分别是sustainable development、climate change、ecosystem-services、risk perception、antimicrobial use和technology adoption。笔者通过整理国内外与农民感知相关的文献,并基于国内外关键词分析结果,总结归纳了农民感知领域的主要热点研究。

2.3.1 国内热点研究

2.3.1.1 关于影响因素的研究

国内学者对农民感知影响因素的研究是热点领域之一。目前,国内学者运用不同方法研究农民感知影响因素类型。颜金钞[7]基于计划行为理论和创业的资源禀赋理论,实证分析了家庭成员、自有资金、创业知识、融资渠道对农民感知水平的影响,并探讨农民感知水平对其创业行为的影响。邹秀清等[8]运用结构方程模型,探讨了社会背景对失地农民的公平感知、利益感知和风险感知水平的影响。何可等[9]借助Ordinal Probit 模型实证分析个人禀赋特征差异因素对农民废弃物循环利用各类价值感知影响。罗万云等[10]利用统计分析方法,探讨了家庭禀赋中收入不稳定、生活水平较低、生态改善不明显等因素对农民感知水平的影响情况。此外,谢秋山[11]则利用Multinomial Logistic模型分析了社会经济地位、外出务工经历、务农经历等主观感知性因素对农民工作回报感知的影响。目前,国内学者集中关注个人和家庭特征差异对农民感知的影响,较少研究外在因素对农民感知的影响。此外,关于影响因素的研究文献相对较少。这说明国内在农民感知影响因素方面仍有很大的研究空间。

2.3.1.2 关于满意度的研究

尽管我国是农业大国并致力于推动绿色农业发展,但仍存在许多关于农民满意度的问题需要解决。国内学者从农民公平感知水平、代际差异和政策等角度对农民满意度进行研究,并给出了相关结论和建议。林晓筱[12]运用信息不对称理论和公平理论,实证分析了在信息不对称背景下农民的征地补偿公平感知对其征地补偿满意度的影响。张地[13]则围绕新农保政策探讨了提高农民政策感知水平对其满意度的影响。沈振等[14]利用IPA方法,实证分析了天津市农民对农村环境治理的感知水平与农民的满意度的关联性,给出了提升农民感知水平的措施。此外,国内学者还研究了代际差异对农民满意度的影响。吴玉锋等[15]实证分析了年龄效应和世代效应对农民养老保险制度满意度影响的作用程度。但国内学者较少结合“三农”政策对农民满意度进行研究,对农民对政策满意度的研究仍然具有较大空间。

2.3.1.3 关于环境感知的研究

关于农民对生态环境变化感知的研究日益受到关注。国内学者在农民环境感知方面的研究相对较少,而且研究重点不够集中。侯玲玲等[16]通过对实证分析,探讨了不同收入农民对极端干旱事件的环境感知情况及其采取的适应措施。张航等[17]则基于多层回归分析方法检验了社会融入对进城农民环境感知的调节效应。此外,国内学者还对恶劣环境下的农民感知进行了研究。罗万云等[18]借助有序Logit模型探讨甘肃省农民环境感知水平与沙化土地治理满意度的相关性。郭玲霞等[19]则从居住时间、受教育程度等方面,探讨了陕北生态脆弱区农民对区域环境变化的感知水平。由于生态文明建设是国内政策推动的方向,国内学者在农民环境感知相关研究方面仍然具有很大的发展潜力。

2.3.1.4 关于政策作用的研究

近年来,乡村振兴战略相关政策的实施成为我国农业发展的重要任务之一。国内学者开始以农民为研究对象,探讨农业政策与农民感知之间的关系。郑方辉等[20]探讨了政府以最大化农民获得感为导向对政府绩效的促进作用。孟伦等[21]基于扎根理论,从感知反馈易用性、感知反馈有用性实证分析了农民的乡村政策反馈态度和行为的生成因素。阳清等[22]也从村干部素质、政策感知和农民文化振兴参与度等方面研究了农民对乡村振兴政策的感知。此外,国内学者还在其他方面进行了研究。杨福霞等[23]实证分析了农民价值感知水平和生态补偿政策的关联性。金炜玲[24]指出,基本公共服务供给仍然不足,教育资源上移、医疗资源匮乏、养老服务缺失、就业机会短缺等问题不符合农民对美好生活的期待,影响了农民的生活富裕感。因此,我们仍然需要深入分析农民问题,以便更贴切地评估和制定“三农”政策。

2.3.2 国外热点的研究

2.3.2.1 关于农民态度研究

国外学者对农民态度的研究体系相当完善,农民态度是他们的重要研究课题之一。Meijer等[25]探讨了农民创新态度对其采用农业技术行为的影响。Vliet等[26]通过系统回顾欧洲农业土地利用变化案例,研究不同类型农民具有的特征和态度对他们决策行为的不同影响。此外,许多国外学者运用行为计划理论(TPB)来探讨农民态度对农业行为的影响。Daxini等[27]使用结构方程模型,分析了爱尔兰农民的态度和养分管理行为计划之间的相互作用;Moslem等[28]也实证分析了农民态度对化肥安全使用行为计划的影响;Elahi等[29]则运用行为计划理论,分析了信念与巴基斯坦曼塞赫拉地区农民使用改良草地的意愿之间的关系。

2.3.2.2 关于农民类型的研究

在农民感知领域,已有许多国外学者针对不同类型农民进行了广泛的研究。根据经营方式和经济类型,农民可分为小农和农场主两大类型,其英文分别为“smallholder farmers”和“farmers”。代表性的小农类国家包括柬埔寨和埃塞俄比亚等,其学者侧重于研究个人禀赋特征差异对农民感知的影响。例如,Vanlauwe等[30]以撒哈拉以南非洲地区农业多样化的小农户为研究对象,探究了从事不同农业生产的小农户在个人禀赋、生产目的上的差异性对农民意愿和行为的影响。Sumner等[31]以柬埔寨小农户为研究对象,探讨了权力关系中的性别差异对保护性农业的感知水平影响。而新西兰、美国则是最具代表性的农场主国家,侧重于研究外部环境因素、农民行为特征与农民感知水平之间的关联性。例如,Niles等[32]以新西兰农民为研究对象,研究了农民对气候变化的感知水平。Ranjan等[33]则以美国农民为研究对象,探讨了农民感知水平对农民采用行为的影响。

2.3.2.3 关于气候变化的研究

在全球气候不良变化的背景下,许多国外学者正在研究农民对气候变化的感知和适应行为的影响因素,并提出相关建议。例如,Wheeler[34]探讨了气候变化信念与农民感知及适应策略之间的内在联系;Niles等[35]研究了农民的历史气候变化看法、信念、对未来气候担忧对农民适应策略关联性。此外,Liu[36]基于预期效用理论研究了不同农民的风险感知水平对其行为的影响情况;Khan等[37]则利用二元Logit模型,进一步探讨了农民的年龄、教育程度、气温升高感知水平和降雨量减少感知水平对其适应策略选择行为的影响程度。鉴于全球变暖对农业的巨大影响,有必要加强对农民对气候环境和风险感知的研究,并且需要学者们提供实际可行的政策建议。

2.3.2.4 关于政策作用的研究

目前,已有许多国外学者从不同类型农民的感知、影响因素及提高农民感知水平等角度探讨了农民感知对政策的准确性和适应性作用。例如,Zhu等[38]利用技术接受模型(TAM),从政策的易用性、实际性等主要因素探讨了农民接受湿地补偿政策意愿;Bremer等[39]探讨了提升农民的环境感知水平对其参与政策实施的影响;Wheeler等[34]还探讨了农民对气候变化感知水平对改善灌溉农业政策的关联性。

3 结论与展望

3.1 结论

农民感知相关研究取得了丰硕的成果,但国内对此领域的研究仍处于初步探索阶段,与国外相比存在一些不足之处。就研究内容而言,国内外的重点略有不同。国内研究更注重影响因素、满意度和环境感知等方面,而国外研究更关注气候变化、农民类型和农民态度等方面。国内外学者基于农民感知研究的成果,提出了农业政策建议和措施。然而,与国外相比,国内以农民感知为主题进行研究的文献较少,更多的是集中在个人禀赋特征的研究上,对外部影响因素的研究较少。国内学者更偏向于从管理视角出发,研究成果更侧重于政策推行和技术采用的可行性分析,但还缺乏一些基础理论研究,显示出重实践轻理论的趋势,尚未形成完善的理论框架。

3.2 展望

农户是农业政策实施的直接主体,农业政策的制定需要以农户实施行为特征和规律为参考。有研究表明,只有政策能够激发农牧民的生态保育动力,政策的效果才能得到充分发挥,农户的行为意愿及其变化趋势决定着农业绿色转型的成效[40]。笔者通过较为系统地回顾和分析国内外农民感知研究进展,对我国今后农民感知领域的研究提出以下几点展望:

3.2.1 丰富农民感知视角

目前,国内关于农民感知的研究内容较广,涉及保险制度、生态环境、技术等领域,但研究层次较浅。因此,未来国内研究可以借鉴国外农民感知研究思路,并加以深化和创新。国内学者应加强基础理论研究,结合生态学、心理学、地理学、社会学、管理学等学科视角,为农民感知研究提供更多适宜的理论支持,完善其研究体系。

3.2.2 细化农民类型

近年来,国内学者主要关注农民感知水平对个体行为的影响,但很少有实证研究探讨不同类型农民的感知差异,如传统农民、离乡农民、离土农民、内源式新型农民和外源式新型农民的不同感知。未来的研究需要拓展研究对象类型,将不同年龄、职业、身体健康状况等人群纳入研究范围,从不同角度深化对农民群体的研究。例如,结合计划行为理论、社会情绪选择理论等,深入实证分析农民情绪、交往和其他心理评估过程对农民感知与行为的作用机制。

3.2.3 创新研究方法

在农民感知研究领域,目前,国内只有少量定量研究成果,并且仍处于初级的数理定量阶段,研究方法不够丰富,缺乏跨学科研究。这在一定程度上限制了农民感知研究的发展。因此,在未来的研究中,国内学者需要尝试融合多学科理论,结合应用质性研究、数理统计和网络数据挖掘等方法,以扩展农民感知水平和行为的研究广度和深度。

3.2.4 强化国内农业政策结合研究

我国农业发展正处于新的阶段,“三农”问题仍然存在,国家出台了许多政策推动农业进一步发展,但这些政策的可行性还需要进行检验。国内学者虽通过研究农民感知影响因素提出了相关政策建议和措施,但缺乏从提升农民感知水平的角度评估政策的适应性。因此,在未来的研究中,国内学者需要加强农业政策与农民感知相互作用的研究。例如,探讨农业政策如何提升农民感知水平,以及如何评估农民感知水平对农业政策实施效果的影响,进一步探索农业可持续发展的路径。

参考文献:

[1]于健慧. 农民(村民)参与乡村治理的主体意识:基于利益相关者角度的分析[J].理论探讨, 2021(4):91-96.

[2]肖唐镖,王欣.中国农民政治信任的变迁:对五省份60个村的跟踪研究(1999—2008)[J]. 管理世界, 2010(9): 88-94.

[3]项骁野,王佑汉,李谦,等.中国耕地保护与粮食安全研究进展可视化分析[J]. 中国农业资源与区划,2022, 43(10): 267-277.

[4]杨洋,王颖,何春阳,等.21世纪以来城市蔓延国际研究进展与趋势:基于CiteSpace的知识图谱分析[J]. 世界地理研究,2020, 29(4): 750-761.

[5]于茹月,徐清风,勾宇轩,等.基于Citespace的宅基地整理研究进展[J].中国农业大学学报,2021, 26(8):211-223.

[6]魏文锋,黄艺,魏彦,等.乡村振兴视域下我国乡村教育研究知识图景与趋势分析[J]. 重庆社会科学, 2022(9): 18-34.

[7]颜金钞.基于TPB理论的农民创业行为影响因素研究[D].福州:福建农林大学, 2013.

[8]邹秀清,钟骁勇.失地农民冲突意愿形成的心理感知影响因素研究[J]. 资源科学,2013, 35(12): 2418-2425.

[9]何可,张俊飚.农民对资源性农业废弃物循环利用的价值感知及其影响因素[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(10): 150-156.

[10]罗万云,王光耀.家庭禀赋、环境感知与农民沙化土地治理满意度:基于甘肃省14县市农户调查数据[J].中国沙漠, 2019, 39(1): 195-202.

[11]谢秋山.主观感知还是客观责任:中国农民工作回报期望影响因素研究[J]. 南方人口, 2020, 35(2): 1-16.

[12]林晓筱.征地补偿中信息不对称对农民公平感知与满意度影响研究[D]. 南宁:广西大学, 2015.

[13]张地.基于参保人视角的新农保政策满意度回顾分析[J]. 四川职业技术学院学报, 2016, 26(3): 11-16.

[14]沈振,吴云青,董晓翠,等.天津市农村生态环境治理中农民满意度的IPA分析[J]. 中外企业家, 2019(26): 192-195.

[15]吴玉锋,聂建亮,王新会.城乡居民养老保险制度满意度实证研究:基于代际差异与感知价值双重视角[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2020, 21(6): 46-55.

[16]侯玲玲,王金霞,黄季焜.不同收入水平的农民对极端干旱事件的感知及其对适应措施采用的影响:基于全国9省农户大规模调查的实证分析[J]. 农业技术经济, 2016(11): 24-33.

[17]张航,邢敏慧.环境风险感知与进城农民环境行为意向:社会融入的调节效应[J]. 山西农业大学学报(社会科学版), 2020, 19(6): 84-91.

[18]罗万云,胡雪,孙慧.环境退化感知、家庭禀赋对干旱地区农民幸福感的影响研究:基于甘肃省1317份调查数据的实证分析[J]. 林业经济, 2022, 44(2): 42-59.

[19]郭玲霞,封建民,孙铂.陕北生态脆弱区农民环境感知状况及其影响因素[J]. 水土保持通报, 2015, 35(4): 235-241.

[20]郑方辉,王佳兴,黄蓝.乡村振兴:政府绩效目标、农民获得感与基层治理模式选择——以G省农村生活污水治理为例[J]. 中国行政管理, 2021(10): 57-64.

[21]孟伦,张雨杭,郭雅婷. 乡村政策传播中农民信息反馈行为的生成因素与优化策略:基于扎根理论的探索性研究[J]. 传媒观察, 2022(12): 61-69.

[22]阳清,郑永君.乡村文化振兴中农民获得感的形成路径研究:基于村干部素质、政策感知及政策参与的视角[J]. 江汉大学学报(社会科学版), 2023, 40(1): 37-49,126.

[23]杨福霞,郑欣.价值感知视角下生态补偿方式对农户绿色生产行为的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(4): 164-171.

[24]金炜玲.理解生活富裕:农民的感知与需求[J].中国农业大学学报(社会科学版), 2022, 39(4):106-122.

[25]MEIJER S, CATACUTAN D, AJAYI O, et al. The role of knowledge, attitudes and perceptions in the uptake of agricultural and agroforestry innovations among smallholder farmers in sub-Saharan Africa[J]. international journal of agricultural sustainability, 2015, 13(1): 40–54.

[26]VLIET J , GROOT H , RIETVELD P ,et al.Manifestations and underlying drivers of agricultural land use change in Europe[J].Landscape amp; Urban Planning, 2015, 133:24-36.

[27]DAXINI A , RYAN M ,O' DONOGHUE, Cathal,et al.Understanding farmers' intentions to follow a nutrient management plan using the theory of planned behaviour[J].Land Use Policy, 2019, 85:428-437.

[28]MOSLEM S,HAMIDREZA G.Application of the extended theory of planned behavior to predict Iranian farmers' intention for safe use of chemical fertilizers[J].Journal of Cleaner Production,2020,263: 121512.

[29]ELAHI E , ZHANG H , LIRONG X ,et al.Understanding cognitive and socio-psychological factors determining farmers' intentions to use improved grassland: Implications of land use policy for sustainable pasture production[J].Land Use Policy, 2021, 102.

[30]VANLAUWE B , COYNE D , GOCKOW-

SKI J ,et al.Sustainable intensification and the African smallholder farmer[J].Current Opinion in Environmental Sustainability, 2014, 8(oct.):15-22.

[31]SUMNER D , CHRISTIE M E BOULAKIA, STÉPHANE.conservation agriculture and gendered livelihoods in Northwestern Cambodia: decision-making, space and access[J].Agriculture amp; Human Values, 2017, 34(2):1-16.

[32]NILES M T , MUELLER N D .Farmer perceptions of climate change: Associations with observed temperature and precipitation trends, irrigation, and climate beliefs[J].Global Environmental Change, 2016, 39:133-142.

[33]RANJAN P , CHURCH S P , FLORESS K ,et al.Synthesizing Conservation Motivations and Barriers: What Have We Learned from Qualitative Studies of Farmers' Behaviors in the United States?[J].Society and Natural Resources, 2019(5):1-29.

[34]WHEELER S , ZUO A , BJORNLUND H .Farmers' climate change beliefs and adaptation strategies for a water scarce future in Australia[J].Global Environmental Change, 2013, 23(2):537-547.

[35]NILES M T , MUELLER N D .Farmer perceptions of climate change: Associations with observed temperature and precipitation trends, irrigation, and climate beliefs[J].Global Environmental Change, 2016, 39:133-142.

[36]LIU E. Time to Change what to Sow: risk preferences and technology adoption decisiions of cotton farmers in China[J]. Review of Econonics and Statistics, 2013, 95(4): 1386-1403.

[37]KHAN I, LEI H, SHAH I. Farm households' risk perception, attitude and adaptation strategies in dealing with climate change: Promise and perils from rural Pakistan[J]. Land Use Policy, 2020, 91.

[38]ZHU H, YOU H, KANG L. Analysis of Farmers' Intention to Accept Wetland Compensation Policy: China Farmers' Perspective[A]. H. Li, L. Zhang. 2016, 69: 1139-1146.

[39]BREMER L, FARLEY K, LOPEZ-CARR D. What factors influence participation in payment for ecosystem services programs? An evaluation of Ecuador's SocioParamo program[J]. Land Use Policy, 2014, 36: 122-133.

[40]余威震,罗小锋,李容容,等.绿色认知视角下农户绿色技术采纳意愿与行为悖离研究[J].资源科学, 2017, 39(8).

基金项目:西藏哲学社科专项资金一般项目“西藏农业碳排放特征与驱动因素研究”(22BJY02);研究生教育创新计划项目(YJS2024-10)。

作者简介:林玉锋(1999—),男,硕士生,研究方向:农业绿色发展政策。

通信作者:周芳(1989—),女,博士,副教授,研究方向:农业环境政策。