汪洋澹泊 一唱三叹

2024-12-31苏曼

苏辙(1039年—1112年),宋代著名文学家,与父亲苏洵、兄长苏轼合称“三苏”,同列“唐宋八大家”,以散文著称。其兄苏轼称他的文章“汪洋澹泊,有一唱三叹之声,而其秀杰之气,终不可没”。苏辙的著作《栾城集》中收录了大量他的政论、史论和杂文作品。其散文《黄州快哉亭记》和《上枢密韩太尉书》较为全面具体地展示了纡徐条畅、汪洋澹泊的艺术特色,后者更是具体细致地阐发了其主要的文论思想—养气说。本文将具体分析这两篇代表作的行文结构和艺术手法,总结说明其文风特点,并通过字里行间的细读品味窥见其文论思想。

“纡徐条畅、汪洋澹泊”是说苏辙的散文行文从容缓慢,但是其论证通畅而有条理;文章气度宽宏,但是其情感倾向是不追求浮华名利。“汪洋澹泊”是其兄苏轼给予他的评价,而“纡徐”二字其实出自清代刘海峰评论苏辙的政论文《民政策第二》时发出的感慨:“子由之文,其正意不肯一口道破,纡徐百折而后出之,于此篇可见。”这篇文章主要论述了宋代科举的弊端,一般人在写作此类文章时通常由直接的例子落笔,但是苏辙先论述周泰民风的大不相同,直至文章的后半部分才自然切题,抨击宋代科举的弊病。“条畅”一词其实原出自汉代王褒的《洞箫赋》:“原夫箫干之所生兮,于江南之丘墟。洞条畅而罕节兮,标敷纷以扶疏。”后人李善为此句作注:“条畅,条直通畅也。”笔者在阅读关于苏辙的论文时发现,有学者以此形容苏辙写文章一气呵成、承接自然流畅,觉得非常贴切。

“纡徐条畅”与行文论证

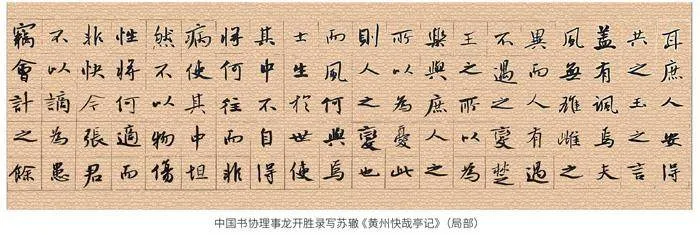

《黄州快哉亭记》是描景状物的记叙文,《上枢密韩太尉书》是苏辙19岁满腔热血、欲兼济天下时所写的干谒书信,两篇结构都十分严谨有条理,将抒情和论证巧妙结合。以《黄州快哉亭记》为例,文章因紧扣题眼“快哉”,一篇之中七次提及而广受赞誉,将写景、叙事、抒情、议论融为一体。开头和立论简明扼要,第一段从描绘长江水势之浩大落笔,指出登上亭台就可以览江流之胜,可谓快哉;第二段进一步引出题名源于苏辙观亭台之景而生作文之意,并就亭台之名展开论述,然后从多个角度描绘周围的景象何其令人快哉;第三段以议论为主,首先交代了“快哉”一词的典故来源,其次论述了两种截然不同的处世态度,最后表达了对张梦得不以己悲、自放于山水的乐观人生态度的赞美。文章以写景记叙开头、感慨议论结尾。不同于一些文章上来就直直切题,随即展开大段排比,举出许多例子,气势骇人、夺人眼球,极具压迫感的行文风格,苏辙的行文如同登上快哉亭赏景时拂面而过的风那般恬淡自然,非常从容地由览景着笔,开头甚至不提快哉亭,而是由亭下的滚滚长江东逝水开始,正是为了更好地欣赏快哉亭之境决定登高而“穷目”,自然引出“快哉亭”这个主题,不紧不慢,不慌不忙,自然而然地铺陈开来,言此意彼,不露声色地为行文铺垫。

另一篇《上枢密韩太尉书》同样体现了苏辙行文的纡徐条畅。写《上枢密韩太尉书》虽然是为了拜见韩琦,但是直到文章的倒数第二段,苏辙才落笔于对韩太尉的景仰和赞美。一般的干谒诗文都是围绕对自己才能的夸赞或者对自己悲惨而不得志命运的回顾,再加上对所要拜见之人的大肆吹捧,满篇都是阿谀奉承之语,辞藻虽精心雕琢,但言之无物,流于套话。相比之下,苏辙这篇文章能流传至今,广受赞誉,非常关键的一点在于其言之有物,清晰严密地论述了苏辙本人的养气说。苏辙在阐发自己的理论时的行文思路就是对他纡徐条畅行文风格的极佳例证。这篇书信一共有四段,第一段从写文章应该有养气之功谈起,指出气对文的重要性,接着提出了引领下文的“养气说”。为了阐发这个总命题,苏辙又举了两个具体事例—孟子和司马迁,并在第一段的最后对这两个例子进行总结,指出两人之所以能写出优秀的文章,并不是学出来的,而是因为他们心中有“气”,文就是气之形,所以才会写出好文章。第二段的论证则是以己为例,进一步深入。他列举了自己两种不同的学习经历,一是不交游,只学习一些古人遗留下来的过时的东西,二是“求天下奇闻壮观,以知天地之广大”,通过对比论证养气对作文的重要性。在介绍第二种学习经历时,他又列举了四个自身的例子,包括他因为认识了什么人、去过什么地方而掌握了更多对作文有利的知识。直到第三段,苏辙才由欧阳公的例子引出韩琦,表达自己想要拜见的意思。细细分析前两段会发现,总体论述部分是总分结构,具体到每一段也都是总分结构—先提出一个具体的论点,然后举例论证,并且运用了对比论证的手法,从正、反两面论证养气的重要性,行文脉络清晰严谨,上下自然过渡承接,且言之有物。

“汪洋澹泊”与情感思想

苏辙的这两篇代表作不仅展示了他成熟的艺术手法,还体现了他个人的文论思想和情感倾向。总体而言,他不为浮华所迷惑,文章“外枯内甘”,虽然没有华美的辞藻,但是字里行间自有一种高妙体气,践行和体现了他的“养气说”。以《黄州快哉亭记》为例,文章第三段开头指出了“快哉”一词的出处是楚襄王和宋玉在兰台的对话。他借助皇帝和贫民因思想和生活境遇不同而产生不同的心理这种情况,提出了“士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快”的论点,意思是,读书人活在世上,如果心中不自得、不快乐,他去往哪里不都是忧愁的吗?如果心中自得其乐,不因为外物而改变自己的情绪,那么去哪里不会感到快乐呢?提出这个论点后,又自然举出他的好友张梦得的例子。张梦得就是不会因为外物而伤性的人,他不把贬官当作一件忧愁的事情,而是在大自然中陶冶自己。结合苏辙写此文的时代背景—元丰二年,苏轼因为“乌台诗案”被贬黄州,苏辙则上书营救苏轼,因此获罪,被贬为监筠州盐酒税。元丰六年,和苏轼一起在黄州做官的张梦得修筑了一个亭子,苏轼命名为“快哉亭”,苏辙则为它作文纪念。不难想到,此时的苏辙正处于人生失意之时,他对张梦得“不以物伤性”态度的赞美,其实也是自己不为贬谪而伤怀、随遇而安思想的体现。文章没有反复强调、再三申志,但是苏辙本人不为浮华所迷的思想倾向一览无遗。同时文章充满感染人心、豪迈酣畅的“元气”。要想真正理解苏辙文中的“元气”,还是要结合《上枢密韩太尉书》中苏辙的“养气说”,这也是苏辙非常重要的文论思想。他在这篇文中提到,执笔学文也将“学之三年终无成”,而通过周游天下激发其志气,“气充乎其中而溢乎其貌”,就自然而然成为好文章。

总体来说,苏辙的养气观念类似于孟子的“吾善养吾浩然之气”,认为人只有养浩然之气,写文章时才能言畅,文章读起来才有奇气。同时,他举了司马迁的例子:“太史公行天下,周览四海名山大川,与燕、赵间豪俊交游,故其文疏荡,颇有奇气。”这是在强调阅历对养气为文的重要性。他认为周游天下可以帮助人开阔心胸和眼界,增加阅历,从而帮助人创作。他举了自己的四个具体例子,一是经过秦汉故都,尽情观赏;二是眺望黄河,想象古时的英雄人物;三是到了京城,饱览一切,知道了天地的广阔、美丽;四是谒见欧阳公,知道了天下的好文章都汇集在这里。或许正是因为苏辙本人一直坚持游览名山大川、广交天下文人学者,他的散文才能一气呵成,汪洋澹泊,不沉溺于外物。

对苏辙“养气说”的理解也应立足于时代背景。在文学创作上,他主张“养气说”,而在文学理论上,他以复古为革新,反对当时之文,主张以西汉文辞为宗师,“文律还应似两京”,这与他对宋代科举考试不良风气的批评有关。他认为,科举考试是读书人的指挥棒,仅以声律记问之学取士是造成不良文风的重要原因,北宋中期古文运动虽然对原本“穷妍极态”和“浮巧侈丽”的西昆体有了一定的改善,但是在古文运动的践行者内部出现了一种“险怪奇涩”的不良文风。无论是西昆体还是古文运动内部出现的不良文风,它们的共同特点都是只重视辞藻的雕琢,这也就不难理解苏辙“阅历养气,养气为文”的主张了。正是因为他在生活中认识到了一味钻研文字如何出新、艰涩,“闭门造车”作诗方法的不足,他才主张人们走出书屋,在实际生活中增长自己的见识,写出言之有物且气势豪迈的诗文,即“气充乎其中而溢其貌”的好文章。他的这一观点不仅体现在《上枢密韩太尉书》中,其他诗文中也有具体生动的体现。例如,他在《舟中听琴》诗中写道:“昔有至人爱奇曲,学之三岁终无成。一朝随师过沧海,留置绝岛不复迎。终年见怪心自感,海水震掉鱼龙惊。翻回荡潏有遗韵,琴意忽忽从此生。师来迎笑问所得,抚手无言心已明。”这里的“至人”就是师伯牙,他的老师就是成连。跟随老师学琴三年,却没有真正有所领悟,跟随老师去东海蓬莱,听到波涛和鸟鸣的声音,却琴技大进,所要表达的观点就是阅历对创作的重要性。

总之,苏辙散文的艺术特色可以简要概括为纡徐条畅、汪洋澹泊。他汪洋澹泊的行文特点与他本人所秉持的“养气说”文学创作理论直接相关。秦观说:“补阙(指苏辙)则不然,其道如元气,行于混沌之中,万物由之而不知之。故中书(苏轼)尝自谓‘吾不及子由’,仆窃以为知言。”元气和深不可测,确实是对苏辙散文一语中的之评价。

基金项目:2022年安徽省高校优秀青年人才支持项目“国学经典对大学生思想政治教育价值发掘—以《论语》《孟子》《庄子》为例”(gxyqZD2022111)

作者简介:苏曼,女,汉族,安徽颍上人,阜阳幼儿师范高等专科学校,副教授,硕士,研究方向:中国现当代文学,国学教育。