探寻方志中的运河生活史

2024-12-31张一哲

2024年,中国大运河迎来荣膺世界文化遗产殊荣的十周年纪念。作为众多城市的历史根基,大运河蕴含着人类与自然和谐共融的卓越智慧。尽管年逾两千五百岁的大运河不曾发声述说,但历史文献无不详尽记录了它深厚的文化底蕴。

地方志,作为一种源远流长的历史文献形式,普遍被赋予严谨深沉的特质,在人们的日常联想中显得有些脱离现实生活。实际上,地方志在探寻地区历史和解读地域变迁过程中扮演着至关重要的角色。地方志作为中华文明的独特瑰宝,堪称中国历史文化的一座宝库。它不单单是地区的历史档案,更是“一方之全史”“一地之百科全书”。其涵盖地域范围广,时空交织,资料详尽,内容多元,编纂体例严谨,时间线索清晰,充分体现了中国历史的深厚底蕴,是极其珍贵且独一无二的文化遗产。

在江苏省方志馆去年推出的专题展览“‘依运而兴’—方志中的运河生活史”中,地方志这一传统载体得到了全新的解读与生动展示。它不再局限于书本的平面叙述,而是通过精心设计的沉浸式体验、丰富的故事讲述以及富有创意的互动环节,生动揭示了运河与日常生活的密切联系。

运河流通以前的世界

流淌了两千五百余载的中国大运河,犹如一条纽带,穿越时空,联通了我国南北方,并与海河、黄河、淮河、长江和钱塘江等五大主要水系紧密相连。早在春秋战国时期,中国大运河已出现了发展雏形。以吴王夫差为例,他为了拓展领土、北伐争雄,曾在现在的江苏淮安北部挖掘了著名的邗沟,从而奠定了其雏形。地方志中有大量图文资料展示了运河开凿的情况。

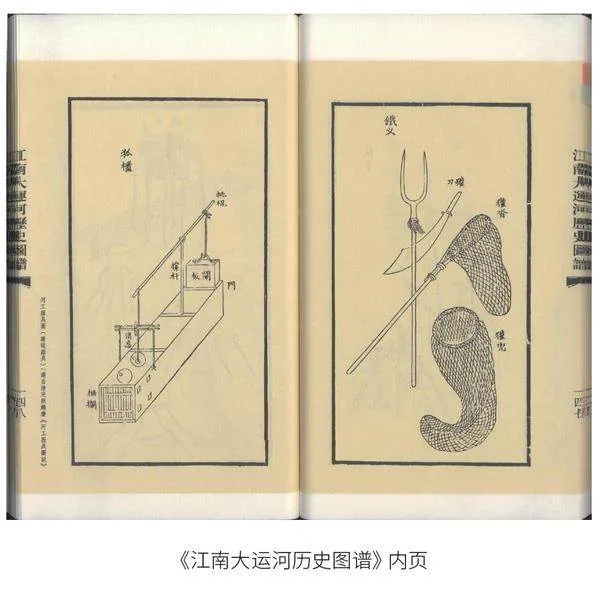

江苏省地方志办公室编纂的《江南大运河历史图谱》,翔实地展示了为保护和维护大运河所使用的独特工具,例如用来防御生物破坏的狐柜、獾沓以及獾兜等。鉴于大运河施工规模浩大、工期漫长且往往需要开凿至人烟稀少的地区,因此,防御工作显得尤为关键。例如在《河工器具图说》中,作者详尽阐述了狐柜的独特设计与应用,它由木材精制而成,外观类似画箱。其巧妙之处在于装置内部隐藏机关,利用鸡肉作为诱饵引诱狐狸进入,一旦狐狸触动机关,绳索松开,棍子翻起,盖板落下,狡猾的狐狸便无处可逃,这也体现了古人的智慧与匠心独运。

根据志书的记载,獾和鼠的巢穴往往会对堤坝造成持久的危害,因此,务必彻底搜寻并清除。《安澜纪要》中讲到,在负责河堤安全的河兵队伍中,需配备专门的“獾兵”,其主要职责是捕捉獾类。獾兵们的装备也堪称完备,他们不仅精心饲养猎犬以增强追踪能力,还配备了长枪和小型捕捉网等必要工具。在每年的惊蛰时节,他们会严密巡逻,仔细观察任何可能的獾类活动迹象,以此提高搜捕效率。

清代李斗所撰的《扬州画舫录》里曾提到戽斗:“(龙船)顺流而折,谓‘打招’。一招水如溅珠,中置戽斗戽水。”在古代农业中,戽斗是一种不可或缺的取水工具,它主要由坚韧的竹篾和藤条手工编织而成,形状近似斗,两侧配备便于牵引的绳索。操作时,通常需要两个人默契配合,通过拉动绳子来取水并灌溉农田。在清朝道光初期,为解决运河穿越黄河的难题,人们采取了一种创新方法—利用灌塘技术辅助运输。当船只需要通行时,工人们会利用戽斗将水抽入一侧的塘河,使得塘河上游(或下游)的水位与黄河内外保持一致。这时,他们会相应地开启临清堰、临黄堰或闸门,确保船只能在上下游间的航道畅通无阻。这种方法体现了古代劳动人民的智慧和工程技术的巧妙应用。

除了开凿大运河所需要的器具,地方志文献中还详细记录了运河沿线区域的气候特性、土壤构成,包括丰富的植被分布和特产资源等信息,这些宝贵资料为深入探究运河沿线的发展历程以及周边城镇的形成与变迁,提供了坚实且详尽的内容支持。

运河运河" 运载为何

北京作为元、明、清三朝的都城,同时是京杭大运河的核心枢纽城市,其地位尤为显著。尽管身为政治中心,其繁荣却离不开南方输送的宝贵资源,如漕运的粮食供应以及精致的丝绸纺织品和艺术珍品。运河犹如一条活络的动脉,不仅输送着物质财富,更承载着丰富的文化交流,滋养着北方。

随运河北上的南方物产

在运河的南北连通中,粮食运输的重要性当列第一。《新唐书·食货志》记载,江淮地区漕运的大量税米被输送至东都的含嘉仓之后,再通过陆路运输接力至陕地。明清时期,淮安府作为江南大运河的枢纽,当时的漕运总督长期驻于此地。这里还是河道治理、漕粮运输和船只制造的重要基地。南方的粮食几百年来持续不断地输往北方地区,到了明代,甚至有漕运官员直接指出:“夫江南,朝廷之厨也。”这个生动的类比揭示了江南税收对国家政权稳固的不可或缺性。

在江苏省方志馆的二楼主展厅内,亦有明清时期江南地区上缴赋税数量表,图表清晰地指出,当时江南地区土地面积占全国总土地面积比例不到10%,但江南一域上交的粮食产量占全国总量的70%,这足以证明当时江南地区之于北方政治中心的重要性,而大运河数千年间均为漕运命脉,推动历朝历代经济发展,功不可没。

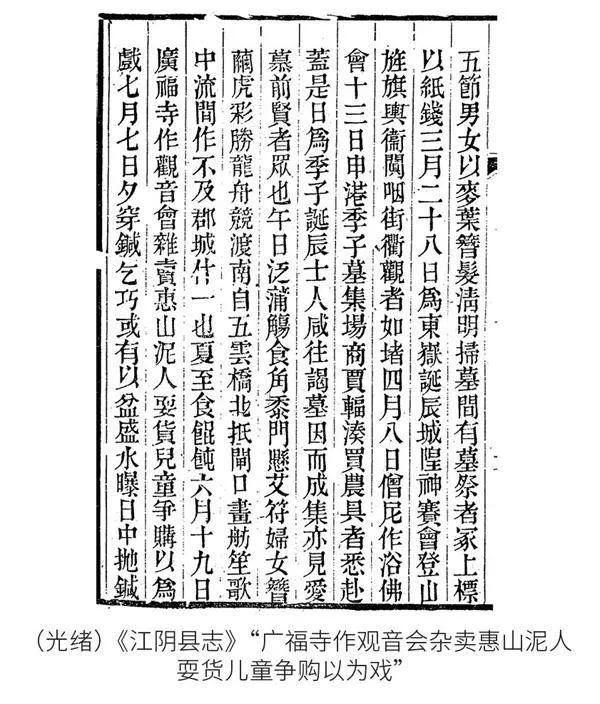

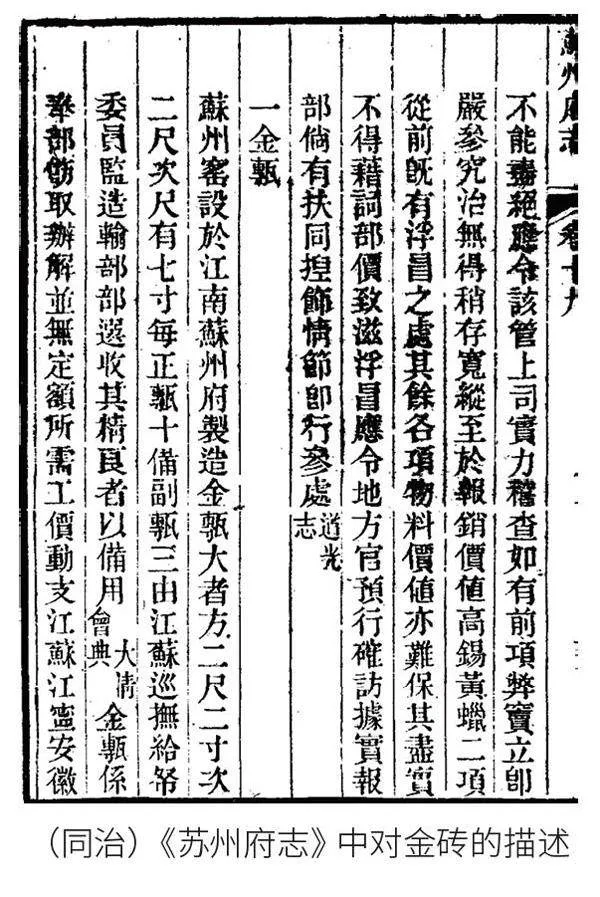

伴随粮食供应向北输送,南方的艺术瑰宝也得以流传。其中,苏州金砖尤其具有代表性。古代文献《金砖墁地》中有详细记载,专为皇室宫殿精心烧制的精良方砖质地极其细腻,密度极高,敲击时发出类似金石的响亮声音,因此被称为“金砖”。因为其最初是运往京城仓库(即“京仓”),并严格用于宫廷建筑,所以又称“京砖”。历经岁月变迁,这一独特称谓逐渐演变为现在为人所熟知的“金砖”。此外,苏州的琢玉、扬州的精美铜镜以及无锡的惠山泥人等南方工艺品,频繁地作为珍贵贡品随着运河北上。正如明代宋应星在其著作《天工开物》中所讲:“良玉虽集京城,工巧则推苏郡。”

南来物资也深刻地影响了北方的饮食结构。唐代,源自江淮流域的茶叶源源不断地被输送到北方,饮茶之风在北方地区逐渐兴起并盛行。唐代杨晔在其著作《膳夫经手录》中讲道:“关西、山东,闾阎村落皆吃之,累日不食犹得,不得一日无茶。”城乡的百姓几乎每天都离不开茶,甚至有人能连续多日不进食,唯独不能一日无茶。北方每年上好的茶叶均来自大运河上夜以继日的辛勤输送,饮茶之人谈笑之间,印证了因运河流通而产生的文化现象,深深根植于国人的骨髓。

运河上的南北交流

作为我国南北间至关重要的交通命脉,大运河的发展伴随着经济的繁荣和人口的频繁流动,这种独特的地理环境和人文背景为文化的交流与传播提供了理想的舞台。例如,大运河在很大程度上推动了昆山腔的发展,并将其影响力逐步扩大到了北方,最终形成了“百戏之祖”的昆曲艺术。《中国戏曲志》记载,至明代万历年间,原本盛行的北杂剧渐趋式微,取而代之的是随着京杭运河水路传播过来的昆山腔等。不仅如此,清代北方的特色艺术形式—八角鼓,也伴随着大运河的繁荣贸易南移流传。有确凿证据表明,扬州在清代就已经出现了八角鼓艺术。

明代,除了戏曲艺术,南方各地区的民间歌谣也通过大运河广泛流传至北方地区。《中国曲艺志》记录,明朝时期的北京,其丰富多样的小曲不仅源自本地的民间曲调,来自南方各省的民间小调也起到了交流融合的作用。同时,产自北方的民歌,如《寄生草》《哭皇天》《打枣竿》等,也随着大运河的航运足迹,源源不断地向南传播,特别是在江苏地区,许多曲调以船歌的形式得以广泛流传。

大运河的兴起促进了南北地区的饮食文化交流,也间接地促进了各种菜系的孕育与壮大。淮扬菜素有“东南第一佳味”美誉,其渊源深远,既根植于本土,又借由大运河的航运便利,不断融合各家之所长。《中国淮扬菜志》讲道:“(淮扬菜)是江苏经典的历史文化符号,也是大运河文化产业带上一块璀璨的金字招牌。”关于大名鼎鼎的淮扬菜之一—扬州炒饭诞生的故事,可以追溯到隋炀帝的叔叔。据说有一次,他特意烹制了这道佳肴献给沿运河南下的隋炀帝,使隋炀帝胃口大开。自此,扬州炒饭的名声便沿着运河广泛流传。如今,这道美食早已搭乘全球化的列车,被传播至世界各地。

运河边聚落的形成与演变

可以说,运河的兴盛源于运输,也因运输而经历起伏,众多城市的命运与运河息息相关。深入探究一座城,实则是在探寻它与运河千丝万缕的联系。了解城,即了解运河。

运河沿岸城市的兴起

著名诗人范成大所编的志书《吴郡志》中提到了一个重要的经济现象,即“苏湖熟,天下足”。南宋时期,位于江南运河中段的苏州河道纵横,物产丰富。江南运河的通航极大地促进了当时苏州地区农产品和手工业制品的流通与交易,吸引了全国各地的商旅频繁开展贸易活动。《吴郡志》记载:“田畴沃衍,生齿繁伙,则吴实巨擘焉……粒米狼戾,四方取给……水浮陆转,无所不至……繇是商贾以吴为都会,五方毕至。”

元代,随着京杭大运河的畅通,运河沿线的多个城市得到快速发展,淮安、苏州、扬州、镇江等先后成为商业繁华、人流如织的都市。如今的淮安被誉为“运河之都”,既因其两千多年前与运河相伴相生,又因为其见证了隋唐大运河的繁荣,更重要的是,淮安在明清两朝扮演了至关重要的角色,犹如国家的血脉中枢。明清时期,淮安府作为核心区域,朝廷将漕运总督府长期设于此地。河道总督也将总部迁往淮安的清江浦。由于其独特的地理位置,淮安清江浦享有“南船北马”“九省通衢”“天下粮仓”等美誉。《马可波罗行纪》曾记载“淮安是一甚大城市”。

运河带来的商业繁华

从运河上行走商船的形制与数量,大可判断运河沿线商业之繁华。江南运河段率先出现了专为商业贸易而设计的商用船只。朝鲜使臣李遇骏在《江南楼船记》中写道:“船制极精致,设二层,下层载物,上层设门扉。”这句话描述的是一种分层设计的商船结构。明清两朝,大运河上航行的各类民用船只,包括民船、商船和货船,数量繁多,蔚为壮观。《重修吕梁洪记》记载,每年有百万艘船只穿梭于东南漕运线上,其数量多到难以尽数。

宋元时期,扬州的繁荣享誉大江南北。《平山堂记》中有详细记载,扬州曾管辖广阔的淮南地区,囊括了十一郡的土地。此地交通繁忙,无论是舟船还是车辆,都不分日夜地将货品输送到京城,占据当时全国物资流通总量的七成左右。《三续高邮州志》则直接记载了当地当铺的数量。据说,乾隆时高邮有当铺6家,同治时增至11家,光绪时减至5家,其中,本城有2家,界首有1家,临泽有1家,三垛有1家。这些数据直观展现了本地经济的繁荣。

徐州的窑湾古镇作为因运河而起的商业集散地,承载着丰富的历史文化遗产。《邳志补·沂河》记载:“窑湾,邳宿错壤,绾毂津要,一巨镇也。”书中还提到窑湾有“扬镇余风”,足以见得其当日之繁华。时至今日,窑湾古镇仍有熙熙攘攘的人群,只不过已从工区往来贸易的商人变成探寻历史繁华地的游客。运河的文脉因此而传承,在时间的长河里熠熠生辉。