安徽籼稻优质高产栽培技术试验总结及推广应用实施

2024-12-31吕美祥

摘 要:安徽省,位于中国东部,长江与淮河之间,气候四季分明,雨量充沛,为籼稻的生长提供得天独厚的条件。当地农民主要种植一季籼稻,通常在4月20日前后播种,9月上旬收割。主要种植品种有隆两优534、晶两优534、C两优华占和荃优华占等。随着农业科技的不断进步,如何进一步提高籼稻的产量和品质,成为当前研究的重点。通过对主要品种隆两优534、晶两优534、C两优华占和荃优华占的深入试验,总结一套适用于安徽省的籼稻栽培技术,指导当地农民实现优质高产。

关键词:籼稻;高产栽培技术;技术应用;研究

1 材料与方法

1.1 试验地选择

试验于2020年至2022年在安徽省某农业试验站进行。该站位于安徽省南部,气候属于典型的亚热带湿润气候,年平均气温16.5℃,年降雨量1100-1300mm,且降雨集中在夏季,非常适宜水稻生长。土壤为河流冲积土,pH值为6.5,有机质含量为2.8%,具有良好的保水保肥能力。

1.2 试验材料

试验选用四种在当地广泛种植的籼稻品种:隆两优534、晶两优534、C两优华占和荃优华占。种子来源于安徽省个体经销商,均为一级种子,纯度98%以上,发芽率90%以上。

1.3 试验方法

试验采用随机区组设计,每个品种设置3个重复,小区面积为66.7m2。田间管理措施按照当地农民习惯进行,对施肥、灌溉和病虫害防治等关键措施进行统一规范化管理。

1.3.1 施肥

基肥施用复合肥(N-P-K:15-15-15)50kg/667m2。分蘖期追施尿素10kg/667m2,抽穗期追施氯化钾15kg/667m2。所有肥料均在田间进行均匀撒施。

1.3.2 灌溉

移栽后保持浅水层(3-5cm)至分蘖期,分蘖后期至抽穗期保持水层深度5-10cm,抽穗后至成熟期保持干湿交替灌溉。所有处理组的灌溉量用流量计精确记录。

1.3.3 病虫害防治

根据安徽省植保站的病虫害预测预报,及时防治稻瘟病、纹枯病、稻飞虱等主要病虫害。防治药剂选用高效低毒农药,确保稻谷质量安全。

1.4 数据收集与分析

在籼稻生长过程中,详细记录各处理组的生育期、株高、分蘖数、有效穗数、穗长、每穗粒数、结实率等生长指标。收割时,每个小区随机选取5个点进行测产,测定稻谷产量和千粒重。稻谷品质检测包括出糙率、精米率、整精米率、垩白粒率、垩白度、直链淀粉含量等指标,按照国家标准方法进行测定。试验数据采用Excel和SPSS软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 生育期与生长指标

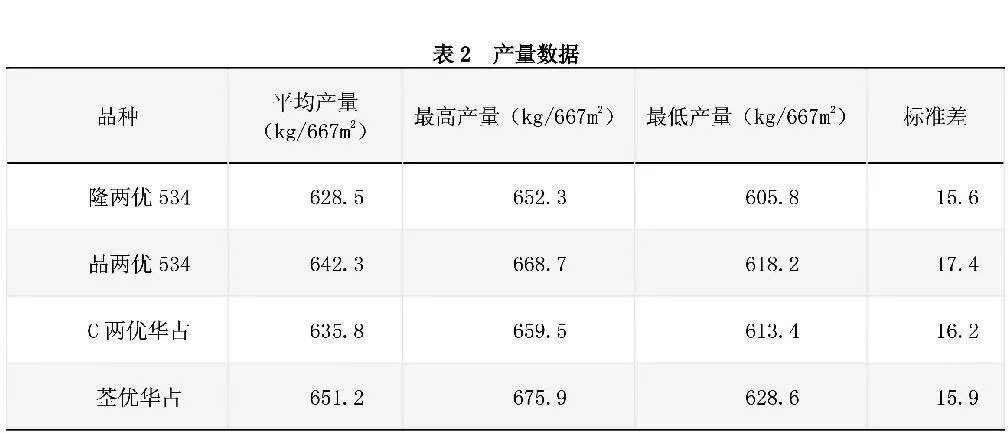

通过对各处理组的观察记录,研究人员得到各品种的生育期数据。隆两优534的全生育期为128天,晶两优534为126天,C两优华占为129天,荃优华占为130天。各品种间的生育期差异不大,但均比当地常规品种缩短2-4天。这表明,优化栽培技术措施能够在一定程度上加速籼稻的生长发育进程。在生长指标方面,如表1所示。

由表1可知,采用优化栽培技术措施的处理组在株高、有效穗数、每穗粒数和结实率等方面均表现优于常规栽培处理组。这表明优化栽培技术措施能够促进籼稻的生长发育,提高产量构成要素。

2.2 产量表现

2.2.1 产量数据

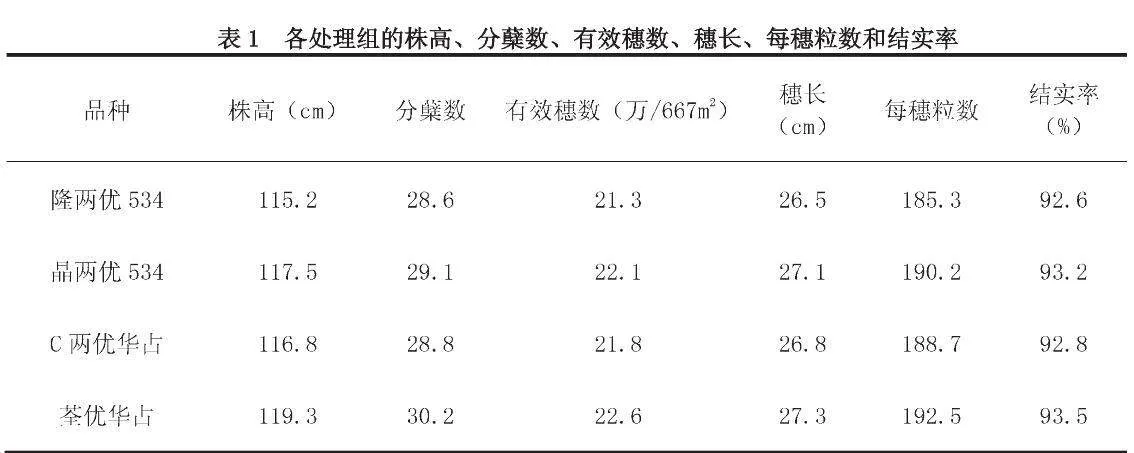

为更加详细地分析各品种的产量表现,研究人员不仅对每个小区进行测产,还对每个小区内的不同位置进行多点取样。经过精确的测量和计算,研究人员得到以下具体的产量数据,如表2所示。

由表2可知,各品种的产量存在一定的差异,但均表现出较高的产量水平。其中,荃优华占的平均产量最高,达到651.2kg/667m2,其次是晶两优534,平均产量为642.3kg/667m2。隆两优534和C两优华占的平均产量分别为628.5kg/667m2和635.8kg/667m2。各品种的最高产量和最低产量之间的差异也在可接受范围内,说明试验结果的可靠性较高。

2.2.2 产量构成因素

为深入分析各品种产量差异的原因,通过对比各处理组的单位面积有效穗数、每穗粒数和千粒重等数据。

单位面积有效穗数:优化栽培技术措施能够提高单位面积的有效穗数。与常规栽培处理组相比,采用优化栽培技术措施的处理组单位面积有效穗数增加8%-12%。这表明优化栽培技术措施能够促进分蘖的发生和生长,增加有效穗数,从而提高产量。

每穗粒数:各品种间每穗粒数差异不大,但优化栽培技术措施能够略微提高每穗粒数。与常规栽培处理组相比,采用优化栽培技术措施的处理组每穗粒数增加2%-4%。这表明优化栽培技术措施能够改善穗部性状,提高每穗粒数,进一步增加产量。

千粒重:各品种间千粒重差异较小,但优化栽培技术措施对千粒重也有一定的提高作用。与常规栽培处理组相比,采用优化栽培技术措施的处理组千粒重增加1%-2%。这表明优化栽培技术措施能够改善籽粒性状,提高千粒重,对产量也有一定的贡献。

2.3 品质分析

通过对稻谷的品质检测,研究人员得到各品种的出糙率、精米率、整精米率、垩白粒率、垩白度、直链淀粉含量等指标数据。具体数据如表3所示。

由表3可知,优化栽培技术措施能够提高籼稻的加工品质和食用品质,降低垩白粒率和垩白度,提高整精米率和精米率,使得稻谷更加适合市场需求。

3 讨论

3.1 品种特性与产量表现

在本研究中,研究人员选用四种在当地广泛种植的籼稻品种进行试验。从产量表现来看,荃优华占和晶两优534的产量较高,而隆两优534和C两优华占的产量相对较低。这可能与不同品种的遗传特性有关。荃优华占和晶两优534可能具有更高的产量潜力,而隆两优534和C两优华占可能在某些产量构成因素上存在局限性。因此,在实际生产中,可以根据不同品种的特性选择适宜的栽培技术措施,以充分挖掘其产量潜力。

3.2 优化栽培技术措施对产量的影响

3.2.1 施肥管理对产量的影响

在本研究中,通过实施优化施肥管理措施,显著提高籼稻的产量。优化施肥包括合理确定施肥量、施肥时间和肥料配比等[1]。通过根据土壤养分状况和籼稻生长需求,科学制定施肥方案,可以确保籼稻获得充足的养分供应,促进其正常生长发育。

促进分蘖和增加有效穗数:合理施肥可以促进籼稻分蘖的发生和生长,增加单位面积的有效穗数。通过提供适量的氮、磷、钾等养分,可以满足分蘖生长的需求,促进分蘖的萌发和伸长,形成更多的有效穗,从而增加产量。

提高每穗粒数和千粒重:优化施肥可以改善籼稻的穗部性状,提高每穗粒数和千粒重。适量施肥可以促进花粉发育和受精过程,增加结实率;提供充足的养分供应可以保证籽粒的充实和饱满,提高千粒重。这些因素的综合作用使得每穗粒数和千粒重得到提高,进而增加产量。

改善产量构成因素:通过优化施肥管理,可以协调籼稻的产量构成因素,实现高产优质的目标。合理施肥可以提高光合效率,促进光合产物的积累和转运,为产量形成提供充足的物质基础。优化施肥还可以改善籼稻的抗倒伏性、抗病性和抗逆性,减少产量损失。

3.2.2 灌溉管理对产量的影响

优化灌溉管理也是提高籼稻产量的重要措施之一。通过科学制定灌溉制度,合理调控土壤水分状况,可以满足籼稻生长的水分需求,促进其正常生长发育。优化灌溉管理措施对产量的影响主要表现在以下几个方面:

保证水分供应:籼稻生长需要充足的水分供应。通过合理制定灌溉制度,确保土壤水分含量适宜,可以满足籼稻生长的水分需求,避免干旱或水淹等不利影响,保证籼稻正常生长发育。

促进根系发育:适宜的土壤水分状况可以促进籼稻根系的发育。通过合理灌溉,可以调控土壤水分含量和通气性,为根系生长提供良好的环境。发达的根系可以增加籼稻对水分和养分的吸收能力,提高养分利用效率,进一步促进产量形成。

调节田间小气候:合理灌溉可以调节田间小气候,改善籼稻的生长环境。通过适时灌水和排水,可以调节土壤温度和空气湿度,减轻高温干旱或低温冷害等不利气候条件对籼稻生长的影响。适宜的田间小气候有利于籼稻的光合作用和物质积累,提高产量。

3.2.3 病虫害防治对产量的影响

病虫害防治是保障籼稻产量稳定的重要措施之一[2]。通过实施有效的病虫害防治措施,可以减少病虫害对籼稻生长的危害,降低产量损失。病虫害防治措施对产量的影响主要表现在以下几个方面。

减少病虫害发生:通过定期巡查和监测病虫害发生情况,及时发现并采取措施进行防治,可以控制病虫害的传播和扩散。减少病虫害发生可以降低籼稻受害程度,保证其正常生长发育。

提高植株抗性:通过选用抗病、抗虫品种和合理施肥等措施,可以提高籼稻植株的抗性,减少病虫害的危害。植株抗性的提高可以减少病虫害的发生和传播,降低防治成本,同时保证籼稻的产量和质量。

降低产量损失:病虫害防治措施的实施可以有效降低因病虫害造成的产量损失。通过及时防治病虫害,可以避免或减少其对籼稻生长的危害,保证产量形成的顺利进行。减少化学农药的使用量可以降低农药残留对环境和农产品质量的影响。

4 推广应用

4.1 技术培训和指导

为促进优化栽培技术措施在籼稻生产中的广泛应用,首先需要加强对农民和相关技术人员的培训和指导。可以通过组织培训班、田间现场会、技术讲座等形式,向农民传授优化栽培技术措施的原理、操作方法和注意事项等,提高其技术水平和操作能力。可以建立技术咨询服务平台,为农民提供及时、准确的技术指导和解答,解决其在实践中遇到的问题和困难。

4.2 示范推广和典型引路

为加快优化栽培技术措施的推广速度,可以在籼稻主产区建立一批示范田和示范区,通过展示优化栽培技术措施的效果和优势,吸引更多农民和技术人员参与学习和实践。可以挖掘和培育一批应用优化栽培技术措施取得显著成效的典型农户和合作社等,通过相关人才的示范带动和现身说法,激发更多农民应用新技术的积极性和热情。

4.3 政策扶持和资金支持

为保障优化栽培技术措施的顺利推广和应用,需要各级政府和相关部门给予政策扶持和资金支持。可以制定相关政策和措施,鼓励农民采用优化栽培技术措施,如给予补贴、奖励、贷款优惠等。可以设立专项资金,支持科研机构和企业开展优化栽培技术措施的研究和开发工作,推动技术的不断创新和进步。

4.4 产学研合作和技术创新

为推动优化栽培技术措施的持续发展和应用,需要加强产学研合作和技术创新。可以建立产学研合作平台,整合科研机构、高校、企业和农民等各方资源,共同开展技术研究和开发工作[3]。通过联合攻关、技术转移等方式,促进技术成果的转化和应用。可以鼓励企业加大技术创新投入,开发适应不同区域、不同品种的优化栽培技术措施和产品,满足市场需求。

4.5 监测评估和持续改进

为确保优化栽培技术措施的应用效果和质量安全,需要建立监测评估和持续改进机制。可以定期对应用优化栽培技术措施的田块进行产量、品质、环境等方面的监测评估,及时发现问题和不足。可以根据监测评估结果对技术措施进行持续改进和优化,不断提高其应用效果和推广价值。

因此,通过加强技术培训和指导、示范推广和典型引路、政策扶持和资金支持、产学研合作和技术创新以及监测评估和持续改进等措施的推广应用,可以促进优化栽培技术措施在籼稻生产中的广泛应用和持续发展,为保障粮食安全、提高农业生产效益和推动农业现代化作出积极贡献。

5 结论

5.1 品种差异与产量潜力

不同籼稻品种在产量表现上存在差异,这与其遗传特性紧密相关。荃优华占和晶两优534在本研究中表现出较高的产量潜力,而隆两优534和C两优华占相对较低。这为农民在选择种植品种时提供参考依据。

5.2 优化技术的增产效果

通过实施优化栽培技术措施,如合理施肥、科学灌溉和病虫害防治等,可以显著提高籼稻的产量。这些措施有助于改善籼稻的生长发育环境,促进分蘖、增加有效穗数和每穗粒数,以及提高千粒重等关键产量构成因素。

5.3 推广应用的综合措施

要确保优化栽培技术措施在广大农民中的普及和应用,需要采取综合措施。这包括技术培训和指导、示范推广、政策扶持、产学研合作以及持续的监测评估和技术改进。通过这些措施,可以加速新技术的传播和应用,进一步提高籼稻生产的效益和可持续性。

参考文献:

[1]郭洁,刘传光,周新桥,等.高产优质籼稻南油丝苗的选育及高产栽培技术[J]. 福建稻麦科技,2022,40(1):1-3.

[2]唐璇,吕树伟,范芝兰,等.优质高产常规籼稻品种源美丝苗的选育与特征特性[J].福建稻麦科技,2022,40(4):8-11.

[3]韦敏益,黄大辉,秦钢,等.高产优质三系杂交籼稻新组合那优5722的选育[J]. 杂交水稻,2022,37(4):77-79.