非充分灌溉原理课程思政建设路径探析

2024-12-31黄彩霞王引弟王泽义李晓玲刘玉瑄

基金项目:甘肃农业大学研究生重点课程建设项目(GSAU-ZDKC-2108,GAU-ZDKC-202203);甘肃省高等学校课程思政建设研究项目(GSkcsz-2021-033)

第一作者简介:黄彩霞(1980-),女,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为节水灌溉与水资源利用教学与研究。

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.11.035

摘" 要:研究生是国家未来发展最具影响力的群体,加强研究生思想政治教育是落实新时代中国特色社会主义教育发展的根本任务。非充分灌溉原理是农业水土工程专业学术型研究生的一门专业核心课程,在人才培养中具有非常重要的作用,如何深入挖掘课程所蕴含的思政元素及将思政要素融入教学环节,是课程思政的难点和重点。该文结合课程知识目标及课程在行业中的引领作用,从课程思政主题、思政主线、思政内容、实施途径及考核评价等方面进行深入探析,提出的“323”课程思政教学模式和“主体多元、内容全面、方式多样”的课程考核评价体系能够很好地发挥该课程的育人功能。

关键词:非充分灌溉原理;教学模式;课程思政;路径探析;考核评价

中图分类号:G641" " " 文献标志码:A" " " " "文章编号:2096-9902(2024)11-0149-04

Abstract: Graduate students are the most influential group in the future development of the country. Strengthening the ideological and political education of graduate students is the fundamental task to implement the development of socialist education with Chinese characteristics in the new era. \"Principle of Insufficient Irrigation\" is a professional core course for academic graduate students majoring in agricultural soil and water engineering, which plays a very important role in personnel training. How to deeply explore the ideological and political elements contained in the course and how to integrate the ideological and political elements into the teaching link is the difficulty and focus of the course. Combined with the curriculum knowledge goal and the leading role of the curriculum in the industry, this paper makes an in-depth analysis from the aspects of ideological and political theories teaching in all courses theme, ideological and political main line, ideological and political content, implementation approach, examination and evaluation, and so on. The ideological and political teaching model of \"323\" course and the curriculum examination and evaluation system of \"multiple subjects, comprehensive contents and various ways\" can give full play to the educational function of this course.

Keywords: Principle of Inadequate Irrigation; teaching mode; ideological and political theories teaching in all courses; path analysis; assessment and evaluation

习近平总书记指出,“解决好十几亿人口的吃饭问题,始终是我们党治国理政的头等大事”。粮食安全是国家安全的基本保证,水利是粮食安全的命脉,尤其是在极端天气事件频发、新冠感染疫情影响持续、国际形势错综复杂的背景下,中国人的饭碗牢牢端在自己手中成为重中之重。

中国农业水土工程学科针对我国水资源短缺、洪涝灾害频繁、水土环境恶化和耕地质量退化等问题,主要解决农业水土资源合理开发和高效利用问题,为农业可持续发展提供理论和技术支持[1]。非充分灌溉原理是农业水土工程专业的一门专业必修课程,主要围绕农业节水化背景下如何从流域配水、渠道输配水、田间灌水方法、作物抗旱基因及品种选择等方面提高灌溉水利用效率的理论与方法[2],在涉农高校农业工程领域专业教育均有开设。课程思政是新时代背景下加强高校思想政治教育工作和传授知识的创新型载体平台,研究生是高等院校人才培养的高级阶段,是未来某一专业领域掌控风向标的领军人才,也是对国家未来发展最具影响力的群体,加强研究生思想政治教育,将思想政治理论融入专业课程教育,能很好形成育人合力,发挥出课程育人的功能[3]。为此,本文结合国内相关研究的经验与启示,基于2019年水利部提出的“忠诚、干净、担当,科学、求实、创新”新时代水利精神要求,以非充分灌溉原理课程思政建设为例,重点从课程思政主题、主线、内容、实施途径和考核评价等方面积极探索并构建一套适用于高等院校工科研究生课程思政育人模式,为新时代高校课程思政建设与改革指明了方向。

1" 构建非充分灌溉原理课程思政的主题

课程主题是一门课程的灵魂,是中心思想,也是核心观点。课程思政的主题必须紧扣每个章节教学内容,按照课程专业知识和教学需要,确定恰当合理的主题,然后将思政主题融入教学内容,使得专业知识教育和思政教育相得益彰,育才与育人有机统一。按照非充分灌溉原理的教学大纲和教学内容,在课程思政建设的主题上应重点突出新时代水利精神,同时还需要注重专业素养、职业道德、爱国情怀等方面的培养,这样才能更好服务国家水利事业。

1.1" 从中华民族悠久治水史中挖掘思政的主题

大禹治水,是中华民族大规模治水的开始,也奠定了中华文明的基础。几千年来,兴水利、除水害是治国安邦的大事,从都江堰到郑国渠,从白鹤梁到坎尔井,既是一部光辉灿烂的中华文明史,也是人类与水旱灾害持续斗争的历史。六十载治水兴水,六十载山河换颜。新中国成立以来,国家先后兴建治淮工程、三门峡水利枢纽工程、三峡水利枢纽工程、南水北调工程和小浪底工程等一批大型水利工程,从“水利是农业的命脉”到“水利是国民经济的命脉”;从“控制洪水向洪水管理转变”到“给水以出路,人才有出路”;从“工程水利、资源水利”到“可持续发展水利”,均鲜明体现出尊重自然、认识规律、与时俱进的中国特色治水兴水之路。时至今日,全球气候变暖,极端天气频发警示我们水旱灾害频繁仍是中华民族的心腹大患。党的十八大以来,习近平总书记非常重视水利工作,在治水重要论述指引下的生动实践中,催生了新时代水利精神。在治水矛盾发生深刻变化、治水思路需要相应调整转变的新形势下,迫切需要进一步传承和弘扬“忠诚、干净、担当,科学、求实、创新”的新时代水利精神,为不断把中国特色水利现代化事业推向前进提供精神支撑[4]。这些治水成就蕴含着丰富的思政元素,是新时代农业水土工程专业和非充分灌溉原理课程对学生进行思政教育的典型案例和生动教材。非充分灌溉原理课程思政建设中,应将我国治水历史及其辉煌成就作为实施中华民族精神主题的主要内容,巧妙地贯穿于相关章节,构成本课程的思政主题之一。

1.2" 从国家粮食安全中挖掘思政的主题

习近平总书记强调,“保障粮食安全是一个永恒的课题,任何时候都不能放松”。我国是世界最大粮食进口国,预计2030年前后我国粮食需求将达到7.18亿t(饲料粮5.18亿t,口粮2亿t),缺口1.18亿t,保持谷物基本自给、口粮绝对安全形势严峻,尤其是在错综复杂的国际形势下,中国人的饭碗要牢牢端在自己手中,粮食安全是国家安全的基本保证。统计数据表明,全国灌区粮食产量平均亩产570 kg(1亩约等于667 m2) ,是全国粮食平均亩产的1.8倍,是旱地平均粮食亩产的2.9倍。占全国耕地面积约49%的灌溉面积却每年生产占全国总量约75%的粮食和占全国总量90%以上的经济作物[5],可见灌溉农业是我国农业生产的主力军,是保障国家食物安全的基石,为中国人的饭碗牢牢端在自己手中作出了巨大贡献,但是我国的水资源与农业发展不相匹配,南水北调工程、“北粮南运”就是典型的例子。而且在一些水资源短缺地区因农业用水不合理引发了突出的环境问题,如西北内陆干旱区土地沙化、沙进人退、绿洲萎缩问题;华北平原大面积地下水漏斗区出现以及东北三江平原地下水水位下降和湿地萎缩等问题都给粮食安全和经济发展带来了严峻的挑战。中国工程院院士康绍忠提出的“藏粮于水、藏水于技”战略对发展高水效农业,保障粮食安全意义重大。粮食安全问题蕴藏着爱国主义教育主题,将这个主题融入相关章节,激励学生敢于肩负起时代赋予的重任,把实现中华民族伟大复兴作为己任,志存高远、坚定理想,为国家发展作出自己力所能及的贡献。

2" 构建非充分灌溉原理课程思政的主线

主线是课程主题的逻辑,是课程主题核心内容,二者相互依存,紧密关联。针对非充分灌溉原理课程思政建设确定的中华民族精神和爱国主义教育两大主题,在主线构建上应围绕古往今来我国水利工程者的工匠精神、职业情怀、爱国敬业和责任担当,将其融入教学内容,从而实现培养学生具有感恩心、敬畏心、谦和心、进取心和责任心的“五心”育人目标。纵观中国的治水历史,水利工作者以实际行动铸就了“献身、负责、求实”的水利行业精神,每一个大型水利工程建设,都蕴含着实事求是、求真务实、精益求精和开拓创新的科学精神,折射出尽职尽责、精益求精、锲而不舍和专心致志的工匠精神,是职业道德、职业能力、职业品质的体现,是水利工作者的一种职业价值取向和行为表现。因此,在非充分灌溉原理课程思政建设中,应该以如何锻造科学精神和工匠精神为主线进行教育教学。

3" 构建非充分灌溉原理课程思政的内容

课程思政内容建设是课程思政建设的关键,是实现课程思政育人的重要保证。课程思政的内容一定要有思政味,即通过思想政治教育,不仅使学生在思想上受到触动和洗礼,也要使学生的精神和行为都受到极大的影响,同时课程思政的内容必须与专业教学内容有机统一,融为一体。非充分灌溉原理课程思政内容建设要以中华民族精神和爱国主义教育为主题,服务于科学精神和工匠精神两大主线。首先,要将我国古代的治水征服自然的雄伟气魄、朴素辩证思想、应用技术和实践成果等系统地纳入课程思政建设内容,通过讲述中国治水发展历史,让学生从中感悟中华优秀传统文化中的艰苦奋斗、持之以恒、坚忍不拔的精神,增强民族自信心和自豪感,从而主动地加强自身专业理论学习和实践能力培养,做一个可担当民族复兴重任的时代新人。其次,要将我国从古至今水利工作者的突出贡献和精神价值纳入课程思政建设内容,通过讲述大禹、刘馥、李冰、贾让、司马迁和李仪祉等水利人的英雄事迹和丰功伟业,激发学生的爱国热情,培养学生具有艰苦奋斗、团结治水、无私奉献和积极进取的水利行业精神;最后,通过系统讲述我国水利事业发展中形成的科学精神和工匠精神,大力培养学生的职业道德、职业操守、敬业精神和奉献意识,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

4" 构建非充分灌溉原理课程思政实施途径

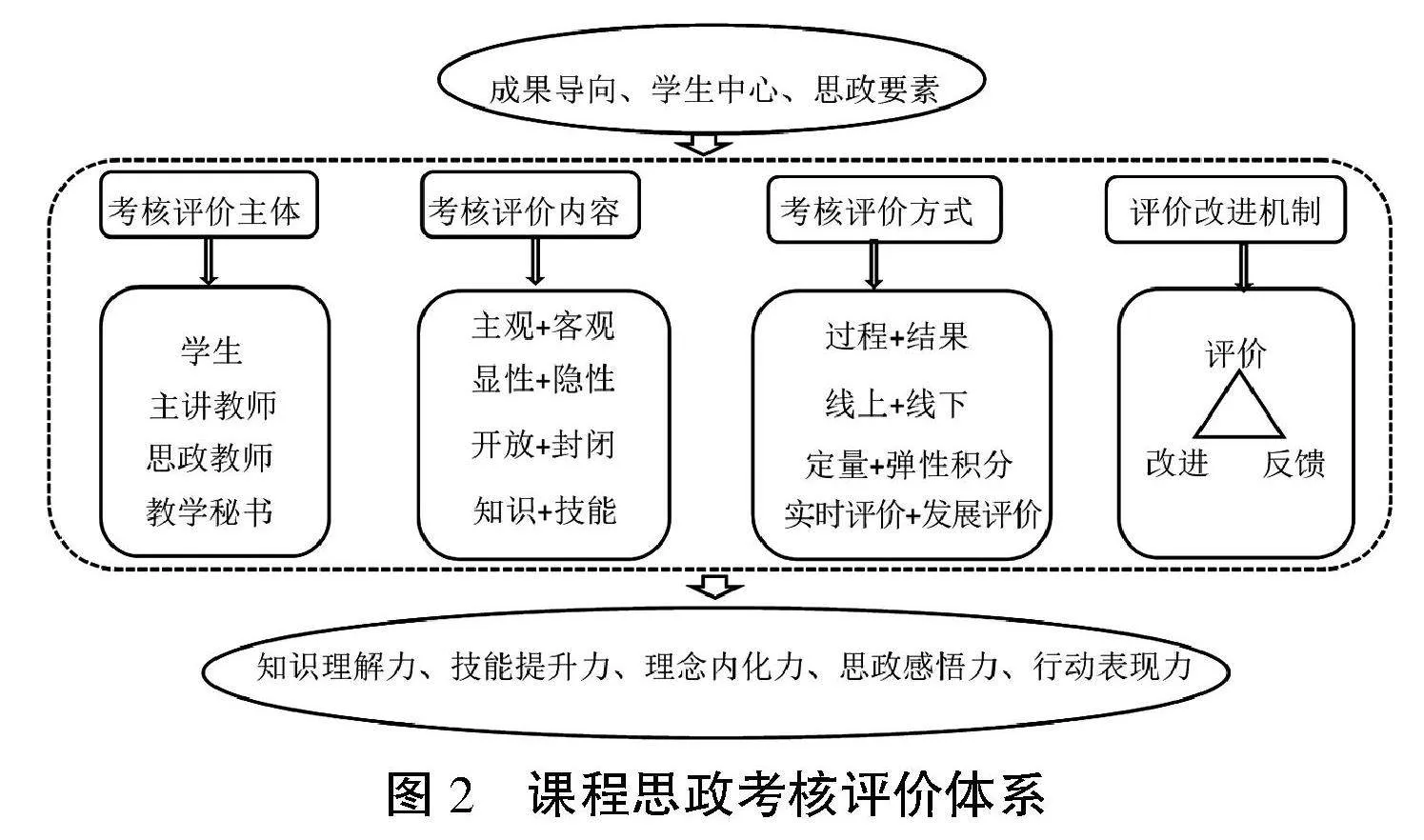

课程思政建设实施途径是落实课程思政育人的主要措施。专业课教师在实施课程思政教育教学活动时,除了遵循教育教学规律,还要借助先进的教学手段将思政内容融入课程教学各环节。非充分灌溉原理课程思政实施路径是结合当前主导的混合式教学手段实施,即采用“323”线上线下混合式思政教学融入模式,如图1所示。

图1" 课程思政实施途径

“323”线上线下混合式思政教学融入模式是指3个学习阶段、2个学习平台、3种课程思政融入方式,其中3个学习阶段包括课前、课中、课后学习阶段;2个学习平台即为线上学习平台(学校网络教学平台)和教室学习平台;3种课程思政融入方式包括课程思政主动融入、引导融入、强化融入3种融入方式。现以课堂课程引导一节课为例说明该课程思政的实施途径:课前,任课教师利用学校线上学习平台发布教学任务,学生利用发布的教学资源按照教学任务大纲自主学习并提出相应的问题;课中,任课教师首先讲解专业知识,在讲解过程中无缝隙插入思政主题,学生以小组为单元分别围绕思政主题讨论,各小组组长梳理小组成员观点并进行分享,授课教师可以借此机会引导学生深入剖析,最后形成一个完整的、有高度的教学总结;课后,教师对课堂上的话题引申,再发布思政话题,让学生在线上学习平台发布观点,学生们互相跟帖,教师也要参与其中激发学生的讨论热情。通过上述课前、课中、课后3个阶段的学习,不仅可增强学生的专业知识,也可培养学生的家国情怀。

5" 构建非充分灌溉原理课程思政考核评价体系

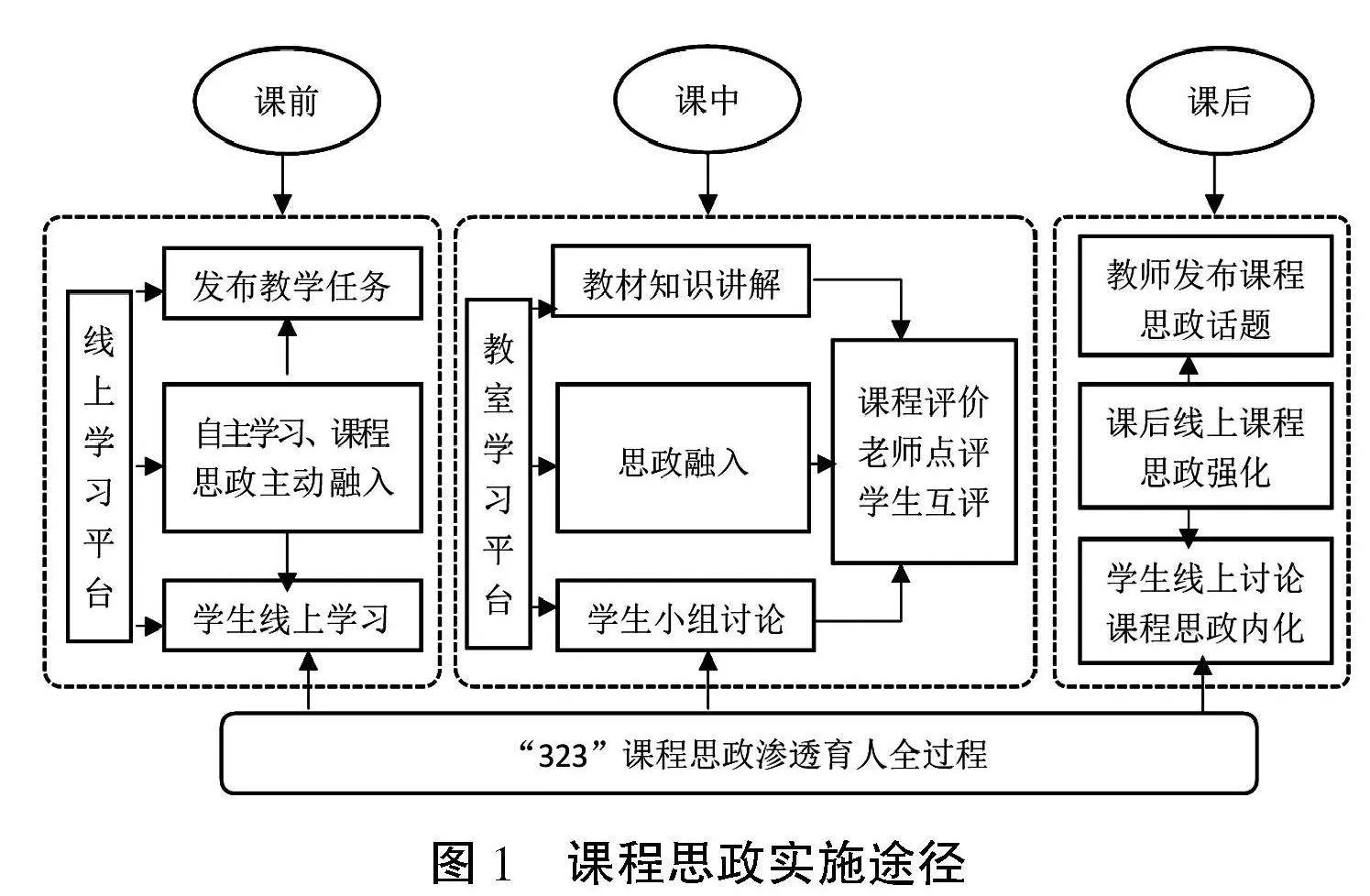

专业课程考试考核环节是检验学生课程知识掌握程度和专业人才培养质量的重要手段。非充分灌溉原理课程按照发展性评价的原则,构建“主体多元、内容全面、方式多样”课程考核评价体系,实现对学生知识理解力、技能提升力、理念内化力、思政感悟力和行动表现力的全方位评价。

考核评价主体不再是传统的主讲教师,而增加了思政教师、教学秘书、学生。考核评价内容包括“主观+客观”“显性+隐性”“开放+封闭”和“知识+技能”4个维度;考核评价方式采用“过程+结果”“线上+线下”“定量+弹性积分”及“实时评价+发展评价”相结合的方式。通过运用“主体多元、内容全面、方式多样”课程考核评价体系和“评价-反馈-改进”评价改进机制实现专业教育和思政教育的有机统一。如图2所示。

图2" 课程思政考核评价体系

6" 非充分灌溉原理课程思政教学效果

课程通过调查问卷、学生评教、思政素养发展档案、学生思政讨论和实习企业评价等对实施效果进行评价。学生普遍表示不仅学到了专业知识,更重要的是思想认识、行为习惯发生了改变,对“五心”非常认同,作为行动准则;学生思政素养发展档案评价结果呈上升趋势,课程思政效果明显;在线课程思政帖讨论热烈;2020级学生进入实习实验阶段、吃苦耐劳精神明显提高,企业对实习生思想道德、职业素养满意度提高。校内外同行认为该模式对教师的课程思政改革起到示范引领作用。

7" 结束语

课程思政建设是高校思想政治教育工作的重点,高校作为立德树人的主体、育人的主力军,必须坚持全面实施课程思政,构建课程思政育人方案,有利于专业学科育人成效的提升和完善。农业水土工程专业主要研究农业水土资源的合理开发、高效利用与保护,为农业生产的可持续发展提供理论和技术支持。非充分灌溉原理作为农业水土工程专业的核心课程,涉及水利工程建设、城镇供水工程建设、农业生产等大事,在保障国家粮食安全、维持水资源可持续发展、服务乡村振兴和维护社会稳定等方面占有重要地位。非充分灌溉原理课程思政建设从课程思政主题、课程主线、思政建设内容、思政实施途径和思政评价体系5个方面进行了探索与实践,经实践证明,非充分灌溉原理课程思政从思想上培养了育人的意识和能力,从能力上加强了理论素养和教学水平,是新时代研究生教育落实立德树人根本任务的战略举措,今后将继续完善课程思政建设内容,强化育人目标,推动研究生教育高质量发展。

参考文献:

[1] 康绍忠.农业水土工程学科路在何方[J].灌溉排水学报,2020,39(1):1-8.

[2] 陈亚新,康绍忠.非充分灌灌袁原理[M].北京:水利电力出版社,1995.

[3] 张睿.新时代背景下加强高校研究生思想政治教育路径探析[J].国际教育,2020(8):51-52.

[4] 张强,吴思思.论新时代水利精神与水利高校“五个思政”的融合途径[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2020,17(11):11-13.

[5] 康绍忠.藏粮于水藏水于技——发展高水效农业保障国家食物安全[J].中国水利,2022(13):1-5.